最近,《驴得水》这部电影以黑马姿态闯进久无高潮的影坛,引得一片叫好。

豆瓣评分高达8.4,高于94%的喜剧片。

不少媒体评价其为:今年最值得观看的国产电影之一;年度最佳华语喜剧片……

放眼微博微信,各影视大V也是赞赏有加。

如果一部影片,一个人说好,可能不算真的好,但一群人说好,那就必须要看看它到底有多好了。

抱着这样的心态,小谷认真观摩了这部据说“叫好又叫座”的电影,结果

大 失 所 望!

虽然仁者见仁智者见智,观看电影的角度不同,评价也会不同,但清一色的叫好却让小谷怀疑那些一直捧抬的媒体编辑们是否真正看过?

多数人都喜欢人云亦云,别人叫好,自己也跟着叫好,就像手捧晦涩名著来宣誓品位一样,使劲儿从电影里挖出各种各样看似高深的观点以证自己高大上。

总之,整部电影给小谷的感觉很压抑,拼了命忍住想要逃离的冲动。翻朋友圈,发现不少朋友跟我有同感。

真不知道《驴得水》拥有那么高的评价基准从何而来?

- 1 -

给你讲个笑话,但你必须得哭

抛开所有的不喜欢,单纯从电影制作来讲,的确比很多白痴偶像剧强的不止一两个档次。

剧情的推进算是规范,也穿插了不少矛盾和巧合,讽刺的主题明确犀利,尤其演员演技也都在线。

但,就是让人看得很不舒服。

电影海报用小丑和夸张的打扮来暗示这是一群人的“喜剧”,再加上那句开心麻花式的slogan:讲个笑话,你可别哭。

颇有些用力过猛。生拉硬套的告诉观众:都安静点儿,我要给大家讲个道德伦理的笑话,你听完了一定得哭,要是不哭,就证明你没有人性……

故事发生在民国时期。

一位老校长带着女儿、两位年轻男教师和一位曾经时髦的交际花,来到偏远、缺水、贫穷的山区支教。

他们自诩知识分子,怀揣着能够改变中国农民贫、愚、弱、私的”伟大理想“,却在欲望面前,上演了一出丑陋不堪的闹剧。

山区缺水,要靠一头驴来运水,但上级经费有限不够养驴,为了拿到更多的补贴,他们将这头驴谎报成山区的英语老师,并取名:吕得水。

后来,为了应付政府特派员的检查,不得不让一名铜匠顶包吕得水,牛皮越吹越大,故事一步步滑向荒诞滑稽的深渊。

一开始,每个人都和蔼可亲,尽管被欲望驱使,但那几乎是人共有的本能,隐藏在道貌岸然下,隐隐作祟,无伤大雅。

而恰恰特派员的出现,一下子戳破了这种表面的风平浪静,成了暴风骤雨前的推波助澜,“知识分子”的面具被撕裂,每个人都面临考验,每个人都没有通过考验。

爱情变成恨意,正义的人变成了懦夫和帮凶,淳朴的人变得勾心斗角,衣冠楚楚的“庙堂之士”无限地放大着贪婪与狠毒。

而不愿意变化的人却疯了,死了。

宽厚耿直的老校长为了金钱失去气节,甚至下跪乞求女儿嫁给铜匠;

精明务实的男教师裴魁山不再把男人的硬度和尊严当回事儿,变得爱财趋利,无耻贪婪,甚至不惜用“婊子”、“公共厕所”等恶毒词语谩骂曾经的心上人;

铁血正义的另一位男老师周铁男曾敢于反抗,一言不合就抄剪刀,但面对特派员的枪口却锐气全无,受尽侮辱不敢有一丝抵抗,跪倒在尘埃里活的像条狗;

而那个冒名顶替吕得水的小铜匠,从一个质朴的小青年,变成了睚眦必报的时代投机者,报复、勒索、要挟,无所不用其极,恨得让人咬牙切齿。

……

透过屏幕,你可以清楚而深刻的感受到每个人的坏,不只是故事里的人,还有讲故事的人,都变着法儿的坏给你看,但他们坏的太明显,刻意的坏反倒让观众生厌,这就有失电影的艺术水准了。

尤其后半段,角色转换的极其生硬,所有人都卯足了劲儿夸张到丑陋无比,怎么恶心你怎么来,却并不给你足够的理由,好像故意要和你作对一样。

末了还沾沾自喜的挑衅你:丑陋吗?难受吗?我还能更过分,想看吗?

别跟我说这么做才是有思考,有深度,这样才能一刀直劈污水横流的社会底部。

屁!

《秋菊打官司》也反应了诸多人性层面的灰暗,讽刺了社会不良现象,但她的每个人物、每处情节都很自然,没有《驴得水》那么强烈的人为性,或者说故意为之。

编剧周申说:“如果你看过电影觉得很难接受,那不是电影有问题,是社会出了问题。”

但故意挑逗观众,让你不舒服,借以达到作品所谓的人性深度和讽刺意义,这不是电影本身问题吗?

明明是故作深沉,可没人敢说不好,否则轻了笑你浅幼无知,不明白社会的残酷;重了骂你过度解读,拿着糖衣当炮弹…

这是拿文艺装逼!

对不起,我真没看哭。

- 2 -

它杀死了一位时髦女性

潇洒、独立的张一曼或许是电影唯一打动小谷的存在了。可惜最后疯了,一声枪响(大概是自杀了),让这部喜剧终于以悲剧结尾。

她烫着卷发,旗袍开着很高的衩,风情万种,美丽时髦。

虽然给人感觉浪荡风骚,但内心却单纯善良,就想按照自己的想法好好活一次,高兴了就约个炮,不用别人负责,也不用对谁负责。

她吸引了裴魁山。

这是一个男性知识分子抛开对“放荡”女性的不知廉耻,带着救赎意味所激发的情爱。裴魁山认为自己看透了张一曼,知道她不是真的放荡,所以让她“别再糟蹋自己”。

这里面有爱,也有居高临下的道德审判,还有着他自认为屈尊降贵的救赎:我都放低身份来拯救你了,你必须接受我的拯救。

但是她却对他敬而远之:“老裴,对不住,我以后不再招你了。”

“晚了。”那时裴魁山看着张一曼,充满着温柔、包容和浓浓的爱。

看到这里,我们都以为这会是一个凄凉却美好的爱情故事,但编剧却给了小谷当头一棒:

后来当裴魁山发现张一曼不需要他的救赎,他失去了自认为能够成为“伟人”的机会时,突然间由爱生恨,而且恨的那么猥琐——穷尽恶语唾骂张一曼,变得跟之前坚决划清界限的地痞一样粗俗不堪。

那么铜匠呢?

张一曼被迫勾引铜匠,可他也确实从张一曼那里体会到了做男人的乐趣。原本他应该感激爱戴张一曼,毕竟她让他体验了性的美妙。

但没料到,这位曾经饱受别人轻视和欺压的铜匠,却在被说一句“牲口”之后,突然间自尊心爆炸,绝地反击,将多年来受的侮辱一股脑儿加在了张一曼身上。

(什么鬼?!)

开除张一曼让他尝到了权力的乐趣,他开始更加疯狂的折磨伤害她。

张一曼顾全了大局,最后也成了“顾全大局”的牺牲品。

裴魁山羞辱她,铜匠仇恨她,校长也不会为她挺身而出。

她被剪了头发,她疯了(或许死了)。

原本对生活充满美好企盼的人,就这样莫名其妙的成了这个故事的牺牲品。

得不到,就毁了她。

意大利著名电影导演皮埃尔曾说:一部自然、生动的电影是生活的全部。可生活不会出现如此南辕北辙的反差。

一个自恃清高的人,怎么就突然满嘴脏话、污秽不堪?

一个原本单纯的人,受怎样的调教才能变得那般残忍自私?

一个心宽明理的人,遭遇过那么多谩骂毫不在乎,怎么突然的就疯了?!

这完全就是开心麻花式的编剧,为了表现讽刺的主题,刻意设定人物轨迹,角色转折突兀生硬,出现极强的不符合生活常理的人物反差。

甚至为了达到结尾悲剧的目的、达到对人性深度的刺探,毫不在乎的杀死了这位思想前卫的、观众唯一有好感的时髦女性……

导演想拍成笑中带泪的影片,可我们却看的哭笑不得。

- 3 -

人毁了教育,还是教育毁了人?

这是一个有关教育的故事,却从头到尾都没有出现“教育”的内容。

没有学生,没有知识,教室变成满是骗局和闹剧的舞台,学校变成滥用私刑的审判场。

唯独外墙上那条“学做人”的标语,孤零零呆立着讽刺这所有一切。

教育在这里就跟吕得水一样,是莫须有的存在。

老校长本是开办学校的人,但最后却把学校变成一切罪恶的包容院;

而作为教育程度最高的人,裴魁山在这里变得斤斤计较,小肚鸡肠;

铜匠是来学校接受教育的人,却被激发出自私、邪恶、丑陋的一面。

当给他上课的佳佳痛哭着说“是我错了,是我把人教错了”的时候,小谷的厌恶也达到了顶点。

电影想说什么呢?是教育毁了中国人?还是中国人把教育变得四不像?

别忘了,当你在诟病着畸形的教育时,却也正在享受着这教育带给你的利益,不然,又哪来的思想讽刺这一切呢?!

卸磨杀驴、过河拆桥,为了批判而刻意为之。

你总觉得自己很伟大,可以随意指摘,任意评判。看不惯一件事就大书特书,然后理所应当上升到对社会、人性、道德的批判,鼓动别人跟你一起一顿痛骂,你爽了,别人high了,社会乱了,你们赢了?!

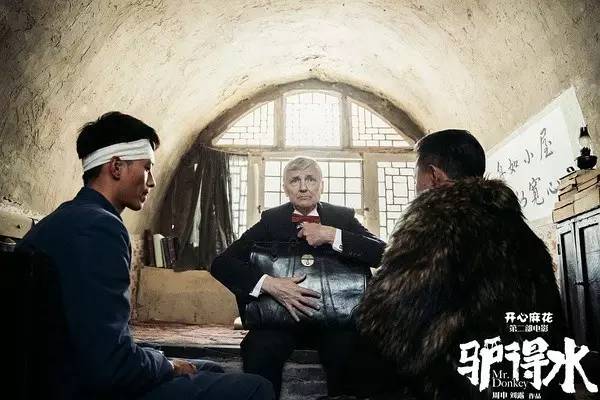

也难怪电影中那位外国人一脸茫然地感慨说:

Incredible China!

(不可思议的中国)

最后的最后,想对那些影视达人们说:

不要迷信权威,人云亦云,

不要过度解读,彰显个性,

要独立思考,敢说真话,

才是对电影的尊重。