病毒肺炎的新药新疫苗,什么时候能等到?

当一种新型传染病爆发、患病人数和死亡人数仍然在快速攀升的时候,人们下意识的问题都会是——

“什么时候有特效药?”“什么时候有疫苗?”

有这些疑问是非常自然的。药物治疗疾病,疫苗预防患病,如果真有这两个东西在手,理论上任何传染病都可以被轻松解决。

只可惜现实世界中,科学家和医生手里没有阿拉丁的神灯。

这次疫情,最重要的还是隔离

在现实世界中,就算新药和疫苗开发的工作第一时间全面展开,投入大量的资源,一路绿灯放行,也几乎没有任何可能在本次疫情结束之前起到决定性的作用。

这当然不是说新药和疫苗开发不该做,非常应该!但是它们最大的价值可能是,帮助我们对抗疫情在未来可能的卷土重来。

而在现实世界中,更悲催的一种可能性其实是,伴随着疫情的消退,新药和疫苗研发上投入的资源会大幅缩水。而且就算开发出来,也很可能找不到最够多的人做临床测试——传染病都没了,你去哪里找大批感染者做试验?最后不了了之。

这当然不是说面对传染病我们就束手无策了。隔离,这种古老而粗暴的方法,其实可以帮助我们对抗一切传染病,特别是烈性传染病(比较温和的传染病也不是不可以,只是一般考虑社会代价的平衡,不会采取这么极端的措施)。

只要做到隔离传染源头、切断传播途径、保护易感人群,那么新冠病毒肺炎这种传染病就能在短期内被克制。

而对抗病毒感染导致的肺炎,临床医生们也早就有成熟系统的方法。高强度的支持疗法加上抗病毒治疗,绝大多数患者都可以得到有效的治疗。

隔离加上支持治疗,是对抗这次疫情最重要的手段 | 图虫创意

新药和新疫苗,远水解不了近渴

讲到这里,你可能会好奇:好像不是吧?这几天我在新闻里看到的各种好消息很多啊?不同研究机构的科学家都找到了不少特效药,还有疫苗开发,不是说很快了么?

没错,这些消息确实很多。我简单列举几个吧:

北京卫健委表示一种针对艾滋病的特效药克立芝(洛匹那韦/利托那韦)可能对新冠病毒肺炎有效,这种药物也已经进入了国家卫健委的诊疗方案(第三和第四版)。网传北京大学第一医院感染新冠病毒肺炎的王广发主任就是服用此药痊愈的;

上海复旦大学的团队开发了一种抗病毒喷雾,据称可以有效预防新冠病毒感染,并已经配备一线医护人员使用;

北京大学基础医学院的某研究团队利用人工智能药物筛选系统,找到了多种潜在药物,特别是常用药物沐舒坦可能可以对抗病毒入侵;

上海科技大学和中科院上海药物所的团队也筛选出了三十种可能阻止病毒入侵的老药;

清华大学医学院某团队开始了疫苗研发工作,据称构建重组黑猩猩腺病毒克隆顺利启动,初步具备了评估疫苗的免疫原性的基础,计划两个月内启动生产;

香港大学某团队宣称已经分离了香港本地的病毒毒株,用于研发疫苗,下一步将进入动物试验,之后将进行人体试验,这条新闻还在内地被冠以”香港科学家成功研发疫苗“的标题广为传播;

等等等等……

类似的消息,我想你肯定也看到了,按照这些新闻的说法,实际上我们已经拥有了对抗这种病毒的特效药(克立芝),即将拥有更多的特效药(比如沐舒坦等等),而且疫苗的开发也在如火如荼的进行,几个月内可能就有机会上市了。

这不是很好么?这不正说明我们国家的科学家和医生们很给力、成效显著,对抗新冠状病毒肺炎很快就要有神兵利器了么?

不是。

不光不是,我还对这些“科学进展”充斥新闻头条感到恐惧。如果这些消息真的被决策层看到并采信,可能会严重影响我们对疫情的对抗和预测。

原因很简单,药物也好,疫苗也好,它们的开发、生产、应用,是有着基本的规律的,是有着基本的时间需要的!再强烈的美好愿望,再多的资源投入,再迫切的实际需求,也没办法改变这些客观规律。

三个环节绕不过,至少也得一两年

这里我就不展开讨论太多技术细节了。总的来说,药物和疫苗开发都包括三个根本无可替代的环节:临床前研究-人体临床试验-正式推广应用。

临床前研究,包括所有在实验室里完成的必须研究工作,包括找到候选的药物分子、在细胞和动物模型里做各种安全性和有效性的测试;也包括从患者体内分离病毒、大规模培养病毒毒株制备疫苗,在动物模型上测试疫苗等等环节。只有在这个环节通过各种测试的药物分子和疫苗,才能进入下一步,在人体上进行测试。这里头的道理很简单,通俗点说,人命关天,至少得大致证明一个东西无毒无害还有用,才能给人用,特别是给病人用吧?

姑且假设这个环节里,科学家们可以开足马力做实验,很快就拿到了基本的数据。更硬核、更需要时间的东西来了:人体临床试验!我们还需要找一群人(健康人、以及患病的人),让他们真的试用药物和疫苗,然后持续观测这些人体内的药物水平、副作用情况、以及效果。只有在这一小群人当中真的证明有效,才可以推广到更大规模的人群去广泛使用。

而因为人体临床试验自身的特性,这个阶段想快也快不到哪里去。

招募受试者,需要时间;一个一个筛选受试者,保证他们每个人都符合临床试验的要求,需要时间;在严格的监控下服药或者注射疫苗,然后持续高密度监控这些人的各种生理指标,需要时间;还得留足够长的时间,看看药效是不是真的显著,疫苗是不是真的起到了保护作用(要知道一般疫苗接种后,也得几个星期才会出现抗体);还得留足够长的时间,看看药物和疫苗有没有长期的毒害……所有这些事情,都没有什么加速的空间。

试想一下好了,本来该招募1000个人测试,赶时间只用了50个人,到时候大规模应用,危害一旦放大,成百上千的人死亡怎么办?本来该测三种不同浓度,赶时间只测了一种,最后发现浓度太高毒死人了怎么办?本来该等一个月看长期毒性,赶时间只等了两周,结果大规模应用以后到第三周很多人中毒怎么办?

新药和新疫苗开发,有些耗时间的环节是不能跳过的|图虫创意

再说一次,临床前研究-人体临床试验-正式推广应用这三个环节根本无法绕过。在正式推广应用之前,临床前研究-人体临床试验环节会淘汰掉超过99%的候选药物——要么发现它们没用,要么发现它们毒害大于好处。即便这次科学家们能从常用的老药里筛选出几种可能有用的,快速进入人体临床(我们在下面会讨论克立芝的例子),其成功率也高不到哪里去——历史数据是,所有进入临床试验的药物,只有不到10%能够获得批准上市。

所以在真实世界中,如果不是十万火急的疾病,一款新药和一款新疫苗的开发动辄需要10~15年的漫长时间。就算疫情急如火必须一切绿灯放行,在某些不太关键的环节做些省略和放宽,没有几年时间也根本拿不到新药和新疫苗!

拿另一种特别严重的病毒传染病,埃博拉病毒,来做个对比好了。

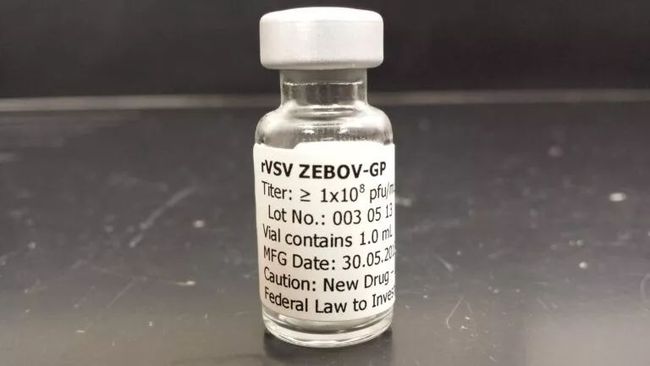

目前人类已经开发出了一种埃博拉病毒的疫苗,rVSV-ZEBOV,2019年底正式批准上市。世界卫生组织亲自挂帅参与,并用有史以来的最快速度批准了它——原因当然是疫情刻不容缓。但是即便如此,这款疫苗的人体临床试验过程也花了足足两年时间,2014年底启动,在非洲不同国家招募了上万位受试者,到2016年底才拿到了令人信服的数据,证明它安全有效。

rVSV-ZEBOV疫苗 |WRAIR

埃博拉病毒至今还没有正式被批准的药物,但是确实已经有两种药物虽然没有正式批准,但却已经在小范围被使用(REGN-EB3和mAb114)。这当然是应对疾病爆发的无奈之举,但是请注意,这两个药物都已经做了接近2年的人体临床试验,从2018年初做到了2019年底。

我想埃博拉的案例足以说明问题了:不管疾病有多严重,不管我们期待新药和新疫苗的愿望是多么迫切,新药和新疫苗开发的规律无法被逾越。就算中国科学家的速度比肩世界第一流的医药研发机构,就算中国政府机构超常规无缝配合,1~2年或者更长时间,也是最起码的要求。

而这就意味着,在这次新冠状病毒肺炎的流行中,只要隔离等公共卫生措施得力,新药也好,新疫苗也好,几乎没有任何可能发挥作用。

应该冒险尝试新药新疫苗吗?

有人可能会说,好吧,理论上我相信你,但是既然疾病如此严重,我们就不能冒冒险么?我们就是太害怕了,我们就是愿意试试可能还有风险的新药新疫苗,不行么?

还真不行。

在疾病面前,个人确实很难抵抗尝试新药和新疫苗的诱惑。但是实际上这个决定根本不应由个人来做!在医学知识门槛已经非常高的今天,一个外行普通人根本没有足够的知识储备去判断一个未经严肃验证的东西到底对自己有多大好处,有没有好处,有多大坏处,自己能不能承受这个坏处。太容易出现病急乱投医、破罐子破摔、死马当成活马乱医一气的事情了。

你还记得福岛地震抢加碘盐吧?你还记得非典时期抢板蓝根吧?事实是如果你那个时候真的猛吃加碘盐猛喝板蓝根,这些举措对你身体造成伤害的可能性,比你真的被辐射或者非典伤害的可能性还大……

具体到这次疫情,刚才咱们提到的那个艾滋病药物克立芝就是个很好的例子。

据我所知,在北大王广发主任的新闻之后,在它被写入卫健委指南之后,已经有大量的一线医生和患者开始强烈要求使用这个药物。

但是他们很可能并不知道的是,这种药物到底能不能治疗新冠病毒肺炎,目前的证据是极其有限的!它这次被拿出来用,唯一的可能依据是,2004年香港学者在SARS期间在四十几位患者中尝试了这种药物,事后发现效果还不错,降低了死亡风险(Chu CM et al Thorax 2004)。但是即便是这项研究本身,也有不少科学家提出了严肃的质疑(Stockman LJ et al PLoS Med 2006)。而它对这次的全新病毒是不是管用,目前还没有任何人体临床数据支持!相反对于副作用,即便在小规模的尝试中,医生们也观察到了不少严重的副作用,比如心脏不良反应、胃肠道反应、血糖异常、胰腺炎、血脂升高、肝损伤等问题。考虑到这次不少重症患者本身就有基础的代谢和心脑血管疾病,这些副作用就更加值得警惕了。

王广发主任的个案确实给了我们一些信心:这个药物也许真的可以起到作用。但是在医学实践当中,首选的证据是设计和执行严谨的随机对照临床研究,然后是高质量的观察性研究等等,对个案的借鉴是必须打一个巨大无比的折扣的。考虑到新冠病毒肺炎很多患者能够自愈,也有很多患者在支持疗法处理后可以恢复得很好,其实非常难以判断王主任的情形到底多大程度上和这个药物有关。

埃博拉药物的研发里也有一个反例:2014年两位美国人被埃博拉病毒感染,在美国接受治疗,当时美国医生尝试了一种叫做ZMapp的尚未正式上市、正在接受人体临床研究的药物。后来两位患者的确病愈出院。但是在之后的研究中却发现,ZMapp根本就没有啥用!医生们估计,可能是医院强有力的支持治疗挽救了两位患者。

新药ZMapp曾被寄予厚望,后来却发现并没有用 |www.pharmafile.com

想要真正搞清楚某种药是不是真的适用于这次的新冠病毒肺炎患者,是不是对他们的好处大于坏处,同样需要时间!

中国的医生们已经在武汉申请开展了真正严肃的人体临床研究(曹彬等,“一项评价洛匹那韦利托那韦联合标准治疗在2019新型冠状病毒感染住院患者中的疗效和安全性随机、开放、对照的研究”),希望尽快能够告诉大家,这个药物是不是真的传说中的特效药,但是在那之前,盲目使用是有可能付出代价的。

克立芝如此,别的所谓“特效药”更是如此,各种新疫苗就更不用说了。

再强调一次,不管疾病有多严重,不管我们期待新药和新疫苗的愿望是多么迫切,新药和新疫苗开发的规律无法被逾越。

请踏踏实实,遵循科学规律去做

我最后还想说的一点是:为什么?为什么在这段时间,各种新药新疫苗的传闻会如此密集?

这些东西对于新闻媒体、对于老百姓自然是喜闻乐见的头条题材。

但我不理解的是,中国科学家们,你们为什么要这么着急?

难道你们不懂新药和新疫苗开发的规律?

难道你们不知道自己宣称的所谓特效药,自己许诺的疫苗开发的周期,其实可能是根本不可靠、或者短期内根本做不到的?

请允许我再多延伸一点。在关于新药和新疫苗的新闻之外,最近这段时间还出现了匆忙发表出来的一些研究论文,从”新冠病毒的宿主是蛇和水貂”,到这种病毒“特别容易入侵亚洲男性”,还有各种根本不可靠的对疾病流行程度的数学模型测算……

给我的一个总体感觉就是一个字——

“急”。

科学家们快速展开研究无可厚非。

我们也确实有权利探索任何自己感兴趣的科学问题。

在这个特殊时刻,我们也应该全力投入传染病科研攻坚当中,多少投入都是值得的。

对于可能的新药新疫苗,积极做好临床前的研究工作,积累足够数据后积极申请开展严格的临床试验,争取从中真的找到几种对患者有益的东西造福老百姓——这当然是非常非常好的一件事。

而就算这些研究成果不能用在这次疫情当中,只要能够潜心研究,这些成果也一定能够帮助人类更好的理解传染病,如果疾病卷土重来,它们的价值无可估量。

但是,我其实真的很想问一句:

我们真的需要这么快,把研究根本不充分、数据质量很低下、但却很容易吸引眼球甚至是误导公众的研究论文给发表出来么?

我们真的有必要把几乎不可能快速开发出来的所谓新药新疫苗捅给媒体,让全国人民产生虚假的希望么?

新药新疫苗也好,新科学发现也好,我们能不能踏踏实实的、遵循科学规律去做,直到数据能够说服自己、说服同行,再发论文,上媒体?

我们作为全体中国人民供养的科学家,我们作为比一般老百姓更懂得科学规律的一群人,我们的历史责任和社会责任去哪里了?

请允许我最后再强调一次,不管疾病有多严重,不管我们期待新药和新疫苗的愿望是多么迫切,新药和新疫苗开发的规律无法被逾越。

随意缩短研究的时间和标准,看起来好像是急人民之所急,但是可能会付出我们谁也无法接受的惨痛代价!

参考文献

[1] rVSV-ZEBOV vaccine - Wikipedia. (2020). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/RVSV-ZEBOV_vaccine

[2] Kupferschmidt, K. (2019). Finally, some good news about Ebola: Two new treatments dramatically lower the death rate in a trial. Science | AAAS. doi: 10.1126/science.aaz1032

[3] Chu, C. M., Cheng, V. C. C., Hung, I. F. N., Wong, M. M. L., Chan, K. H., Chan, K. S., ... & Peiris, J. S. M. (2004). Role of lopinavir/ritonavir in the treatment of SARS: initial virological and clinical findings.Thorax,59(3), 252-256.

[4] Stockman, L. J., Bellamy, R., & Garner, P. (2006). SARS: systematic review of treatment effects.PLoS medicine,3(9).

致谢

对在本文撰写过程中提供宝贵意见的下列专家表示感谢:

北京协和医院感染科 曹玮

浙江大学医学院附属第一医院 徐福洁

中日友好医院呼吸中心 张祎

作者:王立铭

编辑:游识猷

本文经授权转载自微博@王王王立铭

如需转载请联系原作者