本文根据公众号“一块听听”音频课程内容整理

这是一篇张旎老师主讲的“如何让孩子未来更有竞争力?”的课后笔记,之所以把课程内容分享,并非为了彰显自己的知识优越感,而是因为听完一遍再写一遍会有更加深刻的理解和思考。同时也希望更多的家庭能够从分享中了解真正的教育应该做什么?教育应该带给孩子怎样的能力。

主讲:张旎

三个孩子的妈妈,哥伦比亚大学教育学硕士,国际儿童博物馆协会中国大使,中国儿童博物馆研究中心创立人

过去十年间在中国研究和推广儿童博物馆教育,先后参与创立豆豆家、中国儿童中心老牛儿童探索馆、呼和浩特市儿童探索博物馆。致力于讲100多年前起源于美国的儿童博物馆教育带到中国,希望儿童博物馆教育站在教育变革的前沿所倡导和实践的教育内容惠及更多的家庭。

对比中国和美国在早期教育的差异,中国政府、公益基金在早期教育领域的教育资源投入非常不够,这是导致早期教育乱象恒生的其中一个重要原因。早期教育资源在全社会范围内的公平这个问题应该是需要去解决的,这样每个家庭其实不需要花巨大的代价盲目投资早期教育,每个孩子也能拥有公平的教育,社会教育资源和教育机会。

为了更好理解下面的内容,希望你可以拿出纸和笔,用一分钟的时间写下来你对孩子的培养目标是什么?之所以是要写下来,今天聊完这个话题之后,希望你能有机会回过头来看看自己写的目标,把一些思考记录下来。

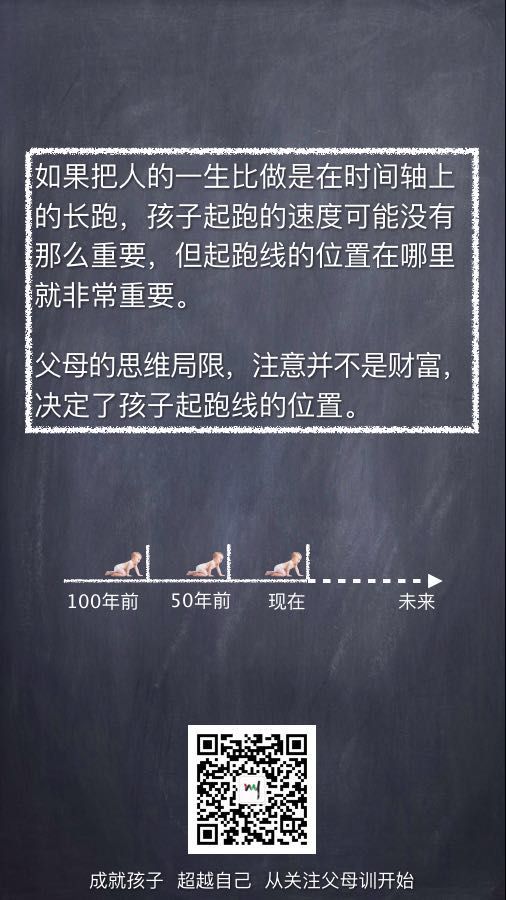

在中国早教乱象出现的时候,伴随者一个口号:不要输在起跑线上。这个口号煽动性是很强的,很多孩子在刚出生起就成了短跑选手。很多昂贵的早教班,智力开发产品,奇奇怪怪的培训,让很多家庭都付出了大量的时间和钱,其实是担心孩子输了这场比赛,今天我们先来聊一聊:不要输在起跑线上其实意味着什么?

如果把人的一生比作是在时间轴上的长跑,孩子起跑的速度可能没有那么重要,但起跑线的位置在哪里就非常重要。

这里有一个很重要的观点:父母的思维的局限(注意并不是财富),决定了孩子起跑线的位置。每一个人都会有思维局限,思维越局限,孩子起跑线的位置在时间轴上就会越靠后。如果不想让孩子输在起跑线上,父母是需要真正下功夫的,而且是在自己身上下功夫。这些功夫其实比在孩子身上花钱、使劲难度更大,因为这不是一个花钱就可以解决的问题,想让别人替代也没有可能,我先让大家看看我们这一代父母的思维局限是什么样的。

北京师范大学教育学部家庭教育研究中心,2016年出了一份调查报告,研究人员在全国26个省6万多份问卷。参加调研的父母中,60%会通过网络、电台、电视台、书籍等各种渠道来获取家庭教育知识。另外一个更可怕的数据,超过 75% 的父母都认为处于被信息轰炸的无奈状态,他不觉得信息科学、渠道有效,也分不清信息好坏 ,专家的方法也不太奏效。

这一代父母在更新教育观念上其实是下了狠心的,经常狠到要彻底跟上一代教育思想决裂,要完全照着书本来科学育儿。也经常听到有人诉苦,在带孩子这件事情上是怎么和老人作斗争的。既然这么崇尚科学育儿,为什么75%的父母到头来会很无奈呢? 我开始对这个问题感兴趣,其实也想知道究竟为什么。我们这一代父母所经历的教育给了我一些线索。

我们这一代从小到大在学校接受的都是考试教育,这种教育潜移默化的思维模式是寻找正确答案。在教育孩子的过程中,这种思维模式导致的直接结果就是,父母会认为专家和老师一样,是知道正确答案的人。专家说的话都是圣旨,印在书上的就是真理。这是特别可怕的思维模式,所以当父母发现专家的方法对自己孩子不奏效的时候就迷茫了 只能觉得是太多的杂乱的教育主张分不清哪一种是正确的。在寻找正确答案的育儿路上,特别特别无奈。

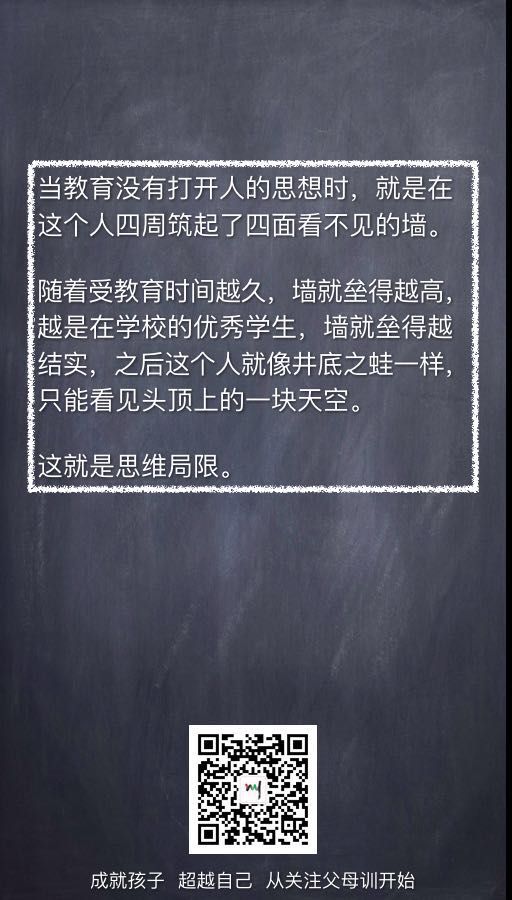

顺着这个线索,我就开始研究我们所接受的教育中缺失的东西。研究的方法其实很简单,根据全世界各地儿童博物馆所提供的教育内容,比照我自己曾经的教育经历,我列出了一个清单进行父母调研。在这个清单中,大部分内容都得到了父母的认同。我们的教育中缺情绪的认知,也缺独立思考,缺科学精神,也缺全球视野,缺文化意识,缺艺术思维,而且还缺最基本的尊重。让缺了这么多教育的一代去抚养下一代,其实已经意味着我们的后代要带着时代给我们的烙印。尽管我们通过各种方式学习育儿知识,但还是跳不出自己的思维局限。

当教育没有打开人的思想的时候,就是在这个人的周围筑起了四面看不见的高墙。随着受教育时间越久,墙就垒的越高,越是在学校里优秀的学生,墙就垒的越结实。之后这个人就像井底之蛙一样,只能看见头顶上的一片天空。这就是思维局限。如果我们的思维局限把孩子起跑线的位置在时间轴上拉到100年之前,我们的孩子怎么在未来生存?这100年是实实在在的,并不是虚拟数字。

儿童博物馆是在100多年前出现在美国的,从那时起,美国的政府和公益基金会投入大量资金在全国各地建设儿童博物馆。儿童博物馆对美国的学前教育、家庭教育影响非常大,是儿童生长过程中不可缺少的教育社会资源。因为儿童博物馆对教育内容,环境、质量要求特别高,从建设到后期运营需要非常多的资金。也是因为这个原因,儿童博物馆一般不会是盈利性商业机构的选择,这也是在中国很少见到,或者根本没有听说过。这其实就意味着跟美国相比,中国在早期教育社会资源投入上是实实在在的落后了100年,而我们这一代就是这样落后的环境中长大的。

在我研究儿童博物馆教育过程中,自己的思维局限曾被无数次打破。每次经历的时候,自己都会很害怕。因为我都会想,天呐,我居然之前都没有意识到这是一个问题。越是被打破,其实越明白自己的局限性。越明白自己的局限性,就越会懂得尊重孩子。因为在我看来,孩子是没有思维局限的。当你尊重孩子的时候,你会发现,他看到的世界会比你开阔很多。

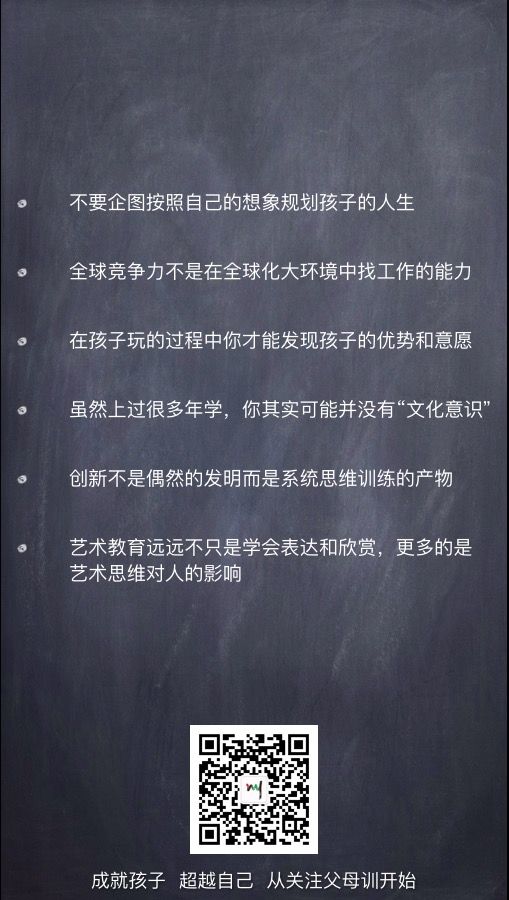

现在我来聊聊,要改变孩子起跑线的位置,让孩子在未来世界能够有竞争力。你需要知道什么?你需要知道的第一件事,是不要企图按照自己的想象规划孩子的人生。未来世界不是你能看到的世界,也不是你能想象出来的。这件事我相信很多人都知道,也都能理解。但我经常发现,在教育孩子的时候很多人就忘了,一定要根据自己的想象来给孩子规划人生。

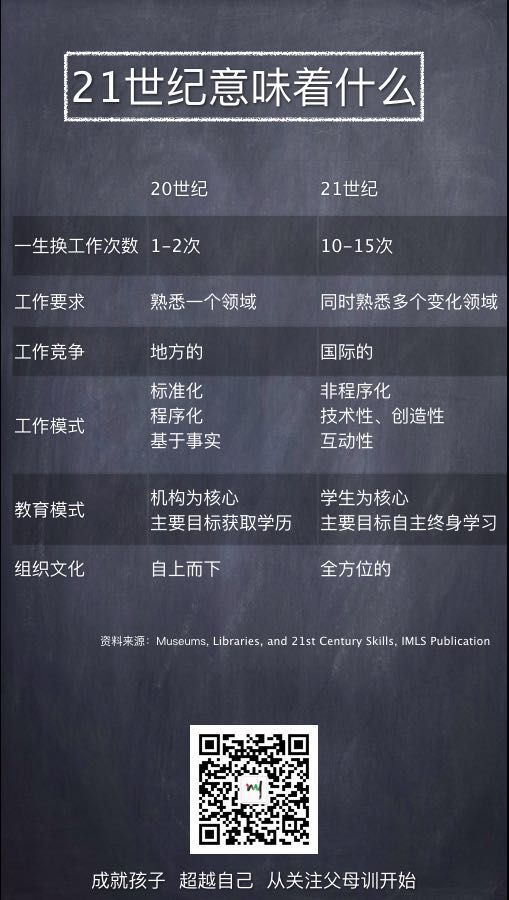

我们一起来看看,21世纪意味着什么?

孩子未来一生换工作的次数可能是10-15次,主要原因不全是因为喜欢换工作,更重要的原因是在未来很多职业突然就消失了,因此未来人才需要熟悉很多不同的领域,以应对各种变化。你可以看到未来的工作竞争,工作模式,或者教育模式,还有组织文化,都会有变化。不变的那部分,或者会被人工智能取代。或者没办法有效运转,或者突然就消失了。

那么,面对这样一个世界,如果我们在自己的思维局限里为孩子设计人生轨迹,是不是还能成立?我们是该按照自己的想象为孩子设定目标,还是根据孩子的兴趣、优势和热情,去给他强有力的指引和支持?这是一个需要仔细思考的问题。

我曾经和一个美国高中校长交流,他说在他的学校现在有很多中国学生,他们家里都非常有钱,爸爸妈妈送孩子来的时候,对他说,我的孩子就交给你了,你一定要想办法让他去常青藤学校读书。我想让他毕业之后能够帮我回来继续做生意。结果呢,这些孩子到了美国,尝到了教育带给他的自由感,之后不是去画画了就是去弹琴跳舞了,根本没去什么常青藤。那些爸爸妈妈花了大量的钱,最后哭都没处哭。校长当时笑着对我说,他们没有理解美国教育的精髓是什么。

聊完之后,我开始是为那些孩子们能够追随内心选择,特别高兴。后来开始有点担心。因为我想到一个问题,如果一个人从小到大都是在别人安排的轨迹中生活。突然有一天给他自由,让他自己去选择自己的人生,他真的能够明白自己要什么吗?选择是一种能力,从小到大培养出来的。成熟的选择是建立在有数次错误尝试的基础上的,如果这些错误在小的时候没有机会犯,长大之后一定会犯,而且代价要大很多。因为未来世界不是我们能够想象出来的,所以我们能做到的事就是不要企图根据自己的想象规划孩子的人生。

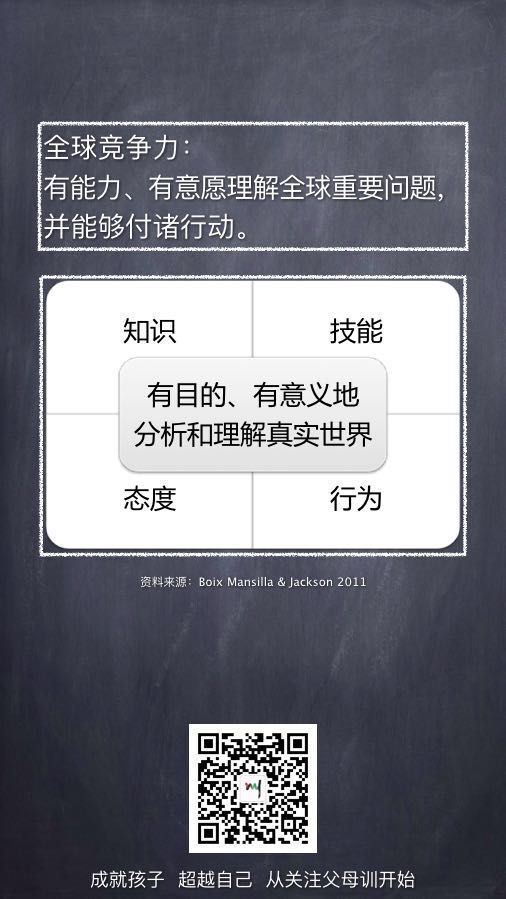

今天要聊的第二件事是全球竞争力不是在全球化大环境中找工作的能力。刚才我说到21世纪,说到孩子未来要生活的世界我们想象不到。这一点其实很多父母都很清楚,所以才特焦虑。为了应对未来世界,很多父母都恨不得孩子学会十八般武艺去打天下。别人家孩子的武功都会给自己增加焦虑,这个焦虑就变成了孩子的压力。现在国际学校的招生很火,小留学生每年都在增加。每个孩子的课外时间也都都排的满满的。看的出来每个家庭都希望孩子在未来全球化的大环境下生存。我在哈佛大学参加零点项目关于未来学习的研讨会时候,其实才真正的理解了全球化竞争力的内涵。

全球竞争力是指有能力,有意愿理解全球重要问题,并能付诸行动。注意全球竞争力是在技能、态度、知识、行为之上的一种能力。别管孩子有多少能力,只有当他具备了能够理解问题、解决问题的能力和意愿的时候 ,他才能为这个世界创造价值。 当他能够为这个世界创造价值的时候,他其实才具备在未来世界的竞争力。全球竞争力中所提到的能力,需要一整套国际思维框架的支撑(具体是什么能力以后再聊)。全球竞争力中所提到的意愿只能是来自个人。现在想想如果是你替孩子规划的人生,有可能就不是他的个人意愿,如果不是他的个人意愿,他可能就丧失了国际

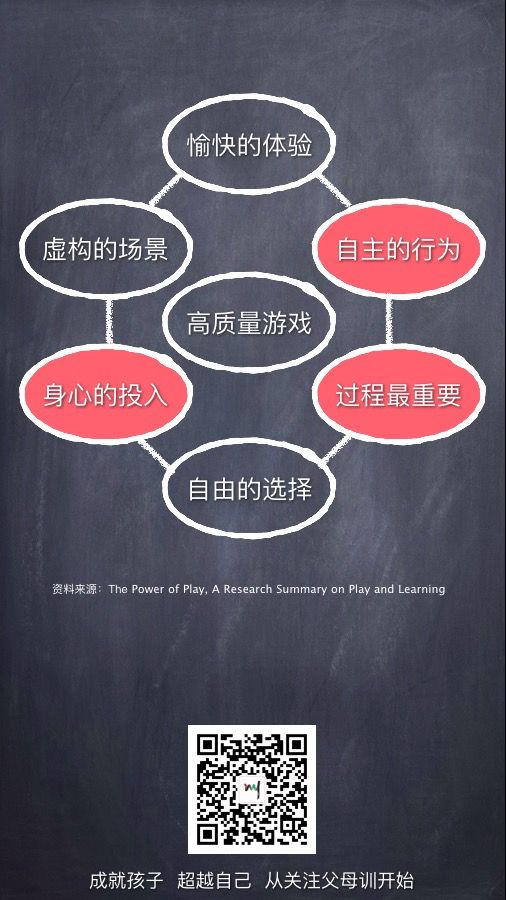

在这引出我要说的第三件事,只有在孩子玩的过程中,你才能发现孩子的优势和意愿。在儿童博物馆里面,教育的核心理念是玩本身就是学习。 注意不是通过玩来学习,孩子在玩的时候到底在学什么,其实没有受过专业训练的人是基本看不懂的,也不可能知道怎么去引导和支持。接下来我会通过一张比较简单的图片,来和你聊聊孩子玩的时候实际是在学什么。

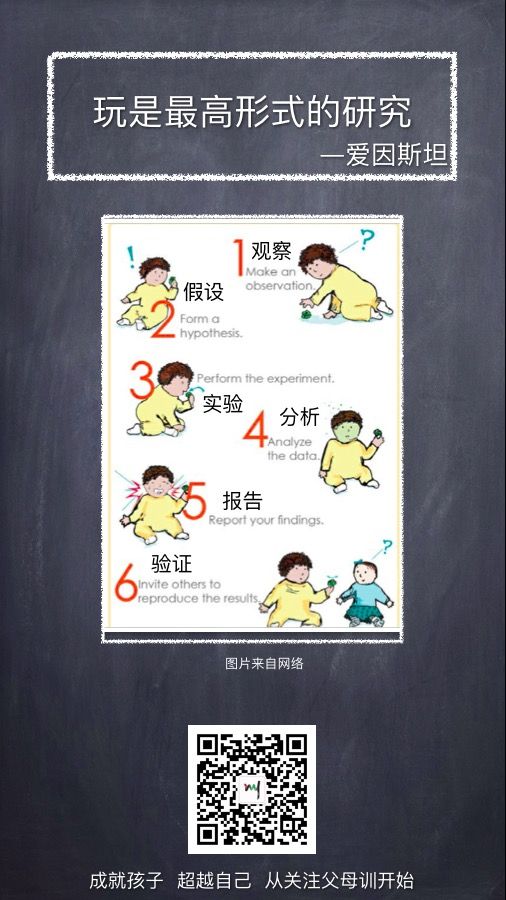

这张图片中孩子做的动作,父母肯定特别熟悉。因为这基本上是每个孩子都会做的基本动作,如果把这个动作拆解之后,你可以看一个特别完美的科学实验步骤。孩子看到地上有个东西,他先观察,捡起来之后做个假设,这个东西可能是甜的吧,之后他会把东西放到嘴里尝尝。通过做这个实验的过程来分析自己假设是不是正确的。分析之后他还可能会用不同的方式来报告自己的实验结果,可能会找别的小朋友来验证一下。这也就是爱因斯坦为什么会说,“玩”是最高形式的研究。

那么现实情况是什么,现实情况通常是孩子在第二步假设刚刚完成的时候,旁边的家长就已经出来了,立刻宣布实验结果。这东西不能吃,太脏了、不好吃,别吃。我在儿童博物馆查的现象是孩子在进行各种研究活动时,从第三步到第六步的科学步骤经常是没有办法实现的。有特别多的好心好意的父母,想教孩子正确的玩法,实际上孩子就因此失去了科学探索的过程,更重要的是失去了科学探索的能力。

儿童博物馆教育依据的儿童教育理论认为,学习本身是不断重塑大脑的过程,而不仅仅是向大脑中填充知识。因为大脑中发生的变化你看不到,其实也想想不到。所以孩子玩的过程中学习到的东西远远超过我们的想象。这也是为什么在儿童博物馆中,我们一直关注的是学习过程,而不是学习结果。因为得到这个结果太容易了。但这个结果孩子是怎么得到的,特别重要。过程的不同就会导致孩子的思维方式不同,那么未来学习能力就会非常不一样。

玩是一个看起来特别简单,但又非常专业的课题。我把儿童博物馆所谈到的“玩”定义为高质量的游戏。不是所有的游戏都是高质量的,也不是所有让孩子开心的游戏都是高质量的。举一个最简单的例子,你就明白了。比如各种主题公园都有过山车,过山车很多孩子都喜欢,但是过山车是最典型的被动娱乐,提供的就是感官刺激,而不是需要主动思考的高质量游戏。玩的过程中孩子需不需要主动思考,是判断是不是高质量游戏的特别简单标准。

上面的图示可以帮助你更深入的理解高质量游戏的特点,标注红色的三个特点是最核心的。过程最重要,刚才已经讲过原因了。自主的行为强调孩子可以掌控游戏本身的内容和过程,强调 的是孩子为主导。那就明白很多寓教于乐,老师为主导的一些活动其实不是真正意义上玩。另外,解释一下什么事身心的投入,它强调的是身体和大脑的投入,也是刚才强调的游戏过程中孩子有没有动脑思考。

儿童博物馆是一个只提供高质量游戏的场所,通过观察孩子自主选择进行的高质量游戏,你就可以了解孩子的优势和意愿了。在这个基础上,你再去给孩子提供更多的教育资源和机会,你的任务就是帮助孩子把他的优势和意愿发挥到极致就可以了。

第四个要谈的到事情同样也是十分重要的,虽然上过很多年的学,但你其实可能并没有文化意识。很重要的一个概念是文化自信,对于准备送孩子出国、已经送孩子出国或者开始考虑未来全球化对孩子影响的父母来说,这一点特别重要。因为一个人没有文化自信,他是很难在国际上受到尊重的。一个人如果没有文化传统,他也很难找到自己在这个世界的位置。假设你没能给孩子这样的文化自信,他其实很容易在全球化的环境中把自己给丢了。把自己丢了其实后果挺严重的,自己都找不到自己,怎么会得到其他人的认可和尊重呢?

怎么让孩子拥有中国文化自信的同时,还去理解、欣赏、尊重世界上其他的各种文化。对我们这一代父母是很有挑战的。之所为称为挑战,是因为我这一代处在一个很特殊的历史时期。在接受教育的过程中并没有机会真正理解中国文化是什么意思。我见过第一次到美国的人两种反应,第一种是美国什么都好,中国太落后。第二种是美国太破了,中国比美国好多了。这两种反应,第一是非此即彼的考试教育导致的, 第二是对文化的认识比较肤浅。结果反应出来的就是自卑和自负两种心理。

当绝对的自卑出现的时候,你可能会认为所谓的欧美文化是更高端的文化。好象是象征财富或者地位。看看加州市场上美式乡村风格是怎么被打造和者追捧的。当我们对自己的文化没有意识的时候,在生活中做出非常多愚蠢的决策,所以这是自卑导致的。当然档自负出现的时候,会走向另一个极端没有办法去欣赏、尊重、吸纳其他的文化。

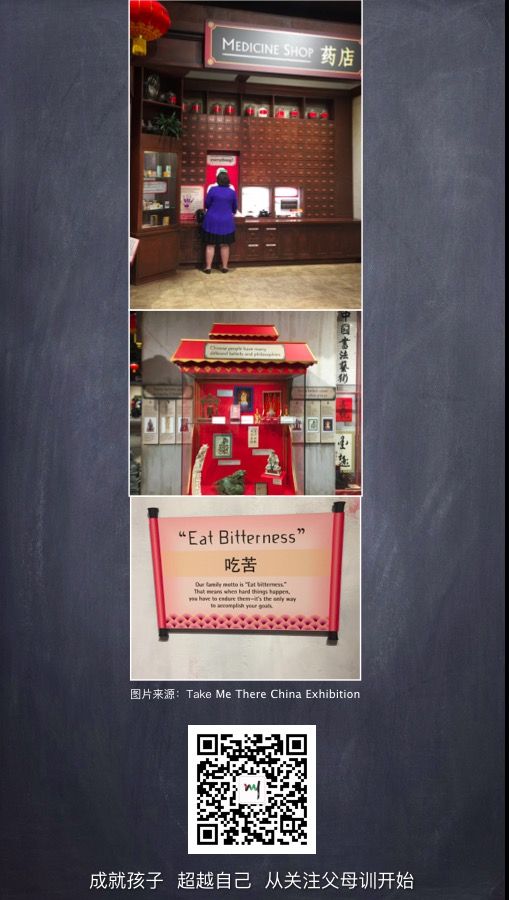

有一年我参加儿童博物馆协会的年会,在波利斯博物馆参观学习,这个场馆有4万多平米,是世界最大的儿童博物馆。但我在这个场馆停留的几乎全部时间都用了看了其中一个巡展,叫做“带我去中国”。为什么呢?因为我被中国文化吸引了,在那一刻我才突然发现,我才开始理解文化是什么意思。我思考的很少,传承的更少。同时我也开始明白为什么儿童博物馆会对世界多元文化那么重视,当然我也开始明白文化意识教育可以采用的方式可以非常细致。

文化是一个很深厚的概念,我挑了几张“带我去中国”这个展览的图片,想帮助理解我说的文化意识是什么意思。我们中国人自己在争议中医是不是伪科学,但是中医已经出现在儿童博物馆里,成为了一个关于中国文化的学习内容。当我们中国人对信仰很混沌的时候,美国孩子已经开始了解在中国流传的各种宗教和信仰以及来源。 当我们自己都快忘了要给孩子传承的品质是什么的时候,那些品质已经写在美国儿童博物馆的墙上供美国孩子们去学习。

你可能已经明白,我为什么会被这个展览吸引了。如果没有好的文化教育,你其实对自己继承了什么,完成了什么 没有系统思考 。有机会你可以和孩子一起去了解世界各国的文化,这个过程中可以反思自己的文化,这是一个特别有益的学习过程。以后有机会我也会分析全球各地开展的儿童博物馆的文化教育内容,里面很多好的问题可以让我们去反思自己的文化和他们的文化之间有什么差异。

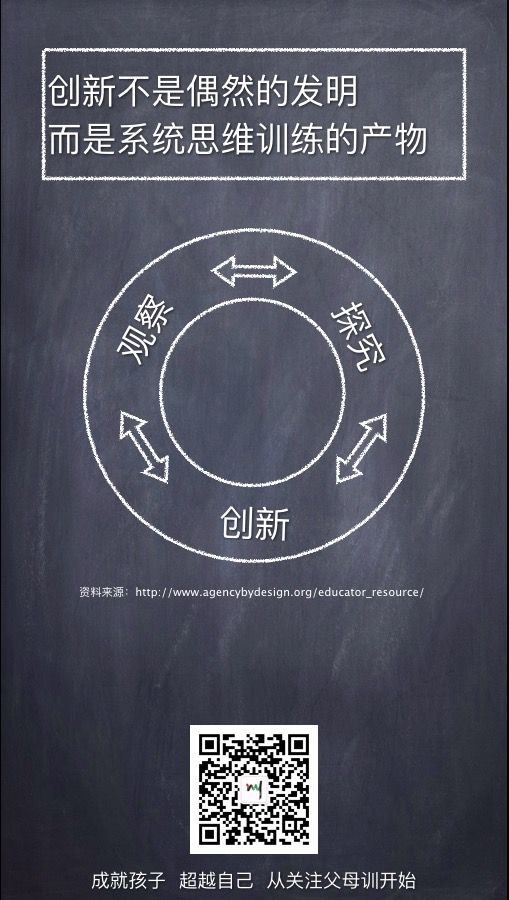

我要说的第五件事是,创新不是偶然的发明,而是系统思维训练的产物。创新肯定不是考试教育的成果,所以过去以及现在,中国的制造业还是以山寨著名,因为我们比较擅长照抄正确答案。你可以也已经意识到创新是孩子在未来世界生存必须具备的能力。那么创新是怎么做到的?这就是我要强调的一个重点,创新不是偶然的发明,而是系统思维的产物。

创新是孩子天热的一个能力,但是如果没有让孩子拥有系统思维的框架,他们其实是没有办法通过创新改变世界的。很多人可能都有通过创新来改变世界的梦想,但因为没有受过系统思维的训练,所以很多时候这些梦想也就变成了幻想,也变成了很多人对他的嘲笑。

有一年在参加阿姆斯特丹儿童博物馆年会的时候,听赵勇教授做了关于未来教育的讲座,对于未来人才的培养方向,他是这么说的:因为在未来有很多职业都会消失,所以培养一个有能力通过创新来创造就业机会的人,比培养一个有能力找工作的更重要。这个培养方向的建议,应该会对你有所启发。

简单来说,系统思维有三个模块,观察、探究和创新。这三个模块下都会有具体的手段和思维框架,而在运用这三个模块进行思考的时候,不是按照严格的顺序,还是反复推敲的过程。系统思维是21世纪人才的必修课了,这个思维框架我们可能是不具备的。如果孩子现在所在的学校也没有给孩子提供这样的教育,而我们自己也不理解什么事系统思维,那么怎么让孩子拥有这能力呢?

我又一个特别简单的逻辑,学校教育本身是一个特别庞大的系统,在世界任何一个国家想要改变学校教育都需要时间,而家庭教育是一个特别小的系统,想要做出改变,其实就是几个人的改变。让孩子能够应对未来世界,家庭起到的作用可能还要大于学校,这里需要再次强调我所说的起跑线的位置。这个位置是由家庭决定的,我想我们都值得花一些时间来学习系统思维的框架。相信我们把这个框架应用在生活里面的时候,不光能够引导孩子深入观察和探究这个世界,我们自己对世界的理解也会发生非常大的变化。其实这也是我自己亲身的体会。

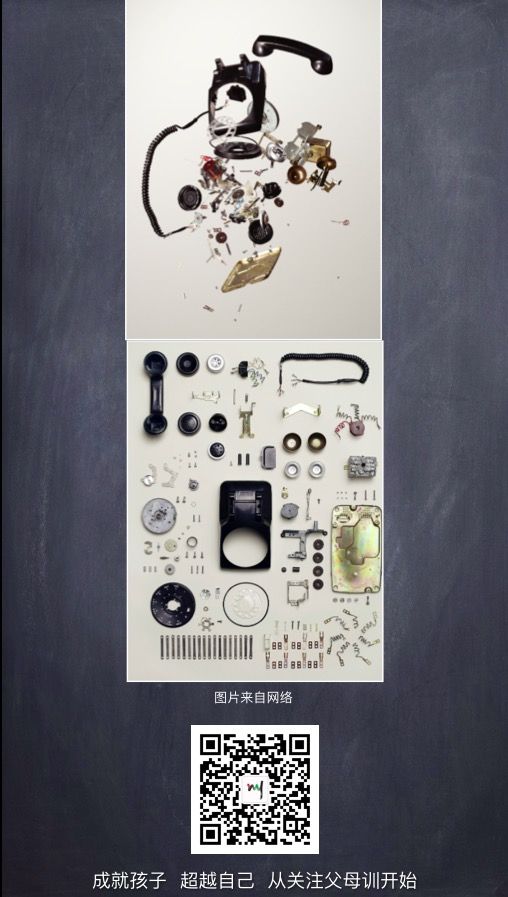

用了上图的图示,想要更好的你更容易理解我要说什么。图片中是一个老式的电话机,下半部分是所有零件被拆解排布后的图片。如果我们只看这个东西的表象,会认为这是一个很简单的 系统。 但当我们深入去观察的时候,才会发现我们不知道的信息其实非常多的。 这里想强调一点,只有建立在深入观察和探究的基础上,提出的创新才存在可行性。同时我想说明的是,系统思维不只是针对某一个东西,其实各种东西之间的关系, 包括人和人之间的关系都需要系统思维。现在信息网络包括全球化已经给系统思考能力提出特别大的挑战,所以我想我们要学的内容很多。

最后谈一点,同时也是最重要的一点,艺术教育远远不只是学会表达和欣赏。更多的是艺术思维对人的影响。其实是因为我们没有接受过艺术思维的教育,所以我花了很长时间才理解艺术教育的价值到底是什么。艺术教育的表象可能是绘画、音乐、舞蹈、戏剧等等。艺术教育深层的意义是让每个人拥有表达自己情感的自信和能力。这一点有些家长已经开始意识到了,所以我已经看到很多父母把艺术教育的重点从技术层面转移到了表达和欣赏层面。但我想强调的是,艺术教育其实远远不止是让孩子学会欣赏和表达。

艺术教育最重要的目标是能够让人用艺术思维来理解世界,改变世界。这个目标听起来很大,因为艺术思维其实包括了很多内容,比如观察、提问、逻辑分析、观点分析等等。通过艺术思维去分析艺术,其实能够横跨历史、地理科学、社会学等很多科学领域。我们理解问题的深度和广度是不一样的,把艺术作品以及相应的思维框架应用在学校教育和博物馆教育,在美国和其他国家是有很长的历史了,在中国可能应用还非常有限。

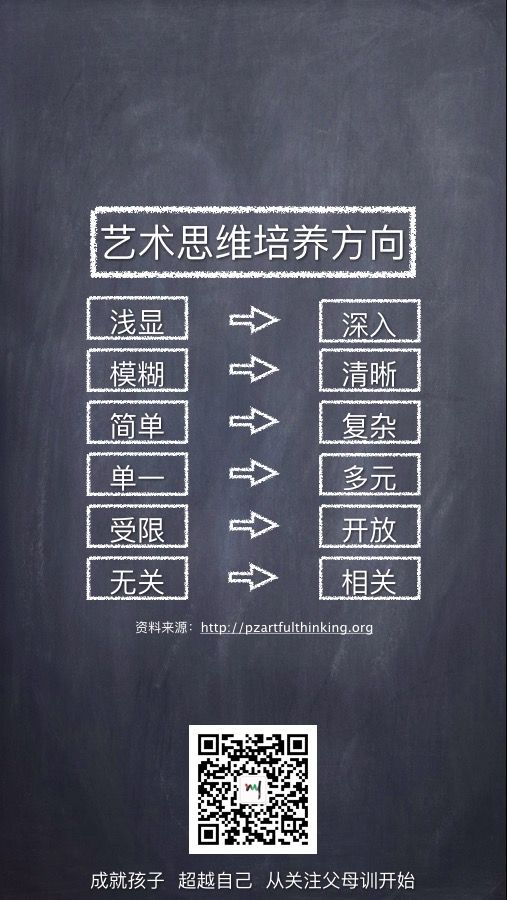

从上面这张图,可以看到艺术思维培养的方向是什么。没有接受过艺术思维教育的人看到艺术的时候思维是在左侧。当我们看到一幅画的时候,能表达出来的是“真好看”。 看一个文物的时候,能发出一些浅显的感叹,其实不知道跟自己有什么关系。有时候我们听一个音乐会或者表演的时候,可能还要硬撑着不让自己睡着,这些都不太奇怪,因为我们没有接受过艺术思维的教育。

我们可能也不觉得不理解这些艺术对我们的现实生活有什么影响,也不影响我们赚钱、买房、买车。这就是我要说的思维局限,有一些思维模式是在我们的理解力之外的,所以我们通常意识不到问题。而没有意识到问题的时候,通常就是最大的问题。

在未来艺术思维是人类区别与人工智能的重要能力模块。由于艺术创作伴随者人的情感表达,而理解艺术也需要的是非常高阶的思维能力。这些是人工智能非常难取代的部分,艺术教育的重要目标就是培养艺术思维,能让孩子找到艺术和自己的想关性。能够更深入、清晰的去理解艺术,也能用更开阔的多元的思维方式去思考各种问题,这就是我说的艺术思维对整个人的影响。

总结一下今天讲的内容,我说了六个在我看来非常重要的事,看起来好象很跳跃没有关系,但其实这都是全世界各个儿童博物馆里所提供的主要的教育内容。想特别提一句的是每个人都有思维局限的,包括我。虽然经历过很多次的思维突破,但我仍然能够意识到在我的四周有很高的墙。我的功课其实和你的一样,需要不断突破这些墙。说到底呢,我们这一代人在考试教育中非常缺的是关于自我以及自我价值的教育。教育如果没有帮助人找到自我,找到自我对于这个世界的价值,教育的使命其实没有达到。作为父母我们自己可能比较迷茫,但我们还必须帮助孩子找到自我。

想想看,如果我们只在孩子所学的知识 技能、态度、行为这一个档面去焦虑,未来培养出的是和人工智能差不多的人肉工作机器。而其实人肉工作机器在这几个工作方面都会输给人工智能。我们想想孩子在未来世界生存多艰难,如果我们帮助孩子找到了他自己,对于这个世界的价值,孩子将来能够获得的人生是充盈的人生。充盈的人生其实不是用快乐或者富有词汇可以定义的。

今天我们要一起记住的最重要的信息是你的思维局限决定了孩子起跑线的位置。突破自我的思维局限,就相当于孩子起跑线的位置在时间轴上向前移动了50年,甚至100年。这个比让孩子在落后100年的位置抢跑要重要的多。

今天只讲清楚了你需要知道什么,关于怎么做,请期待下期分享。