Part1

“赵怡!过来,回来了!”

我应声,循着同学的声音,绕过巨大的圆形废水处理池,穿过粗空气廊的拱形钢化玻璃走廊,回到我熟悉的观察室里。

一到观察室,屋子里已经聚满了人。待工作人员确定压缩泵已经闭紧后,我立马扯下了自己的过滤面罩,深深吸了口气,“还是人造空气舒服。”

“那你还在那儿呆那么久,”刚刚叫我的女孩——钱尔也飞快地扯下面罩,动作利索得我咂舌,“我总觉得粗空气里有一股浊味儿。”

粗空气即没有处理过的地球空气——这些气体被化为液态,源源不断地从地球被运往月球基地,经过一个巨大的空气处理室的处理,再输入月球基地的生态系统中。

而我刚刚从那个所谓的空气处理室里出来。

“好奇啊,没办法。”我笑了笑,转眼露出一个难以言喻的表情,“不是很知道我爸妈是怎么熬过那种日子的。”

“我也是!简直难以想象……”

屋子里此时满是声响,所有人都在忙着脱下面具和防护服。我和钱尔的动作快,便聊着天,等待其他人。半晌,一个声音在室内响起,压下整个屋子的骚动。

一个身材瘦高的人站在众人面前,刚清清嗓子,便溅开一片笑。

这是我们的导师,因身材瘦削,曾自嘲为像孙悟空,被大家戏称为老孙。老孙教课随意畅快,为人又随和,因此很得学生喜欢。

见我们笑开,他也不生气,随意挥了挥手臂,“成,知道你们不喜欢地球空气,帮你们把霾咳出去。”他顿了顿,等笑声过去,“数据都记录完了吗?”

人群应声一片。他便示意了下门口,“下课。下节课别忘了带报告!”

屋子里的学生应声而散,没过一会儿便所剩无几,剩下几个三三两两的学生围着他问东问西。轮到我和钱尔出门路过老孙时,正好听学生在向他抱怨“地球空气会使我过敏”,老孙笑笑,“身体原因,平时注意就好了。”

我正闷着头匆匆往外赶,一听这话,立时住了脚。钱尔差点撞在我身上,“赵怡?”

我没理她,凝神听那边的谈话。

“网上管这个叫‘空气不耐症’,不能治吗?”

“你们说的那个病症我也知道,不过跟这个过敏不是一个东西,”老孙说,“过敏是环境问题,把你放地球待个三年就差不多好了。那个空气不耐症——原名比这个麻烦多了——是基因问题,治不了的。”

“赵怡?”

话题已经被引到别处去了。我摇摇头,不动声色地呼出口气,“走吧。”

Part2

我叫赵怡,月球环境空气治理专业学生。

我是当初首批驻进月球基地的人的第二代,我的父母是从地球搭飞船过来的。我母亲是个生物学家,而我父亲是一个档案管理员,当时,他们两人搭同一班飞船。

对于我们来讲,地球像是另一个国家。尽管名义上我们仍旧隶属于地球上的中华联盟政府,但是所谓天高皇帝远,地球上的种种事情——即便再同源同宗——经过38万公里的隔阂也终究是模糊不清。

从月球到地球时间倒是不长,大概一个小时,可惜申请办理的手续实在是麻烦,地球那边的联合国似乎对什么有所顾忌,所有人都要经过体检——体检!如果说是月球基地害怕地球的原生病毒毁坏这边的生态系统,倒还情有可原;地球被折腾了那么多年都没挂,月球基地能带给他们什么?

更何况——还有这该死的空气不耐症。

是的,我就是那传说中的“空气不耐症”患者。地球空气对于我来说尤为危险——那空气里面有某种物质,当我呼吸过久时会导致我的昏迷,更为严重甚至会失去性命。

我叹了口气,敲了敲家门,站在门外,“妈,我回来了。”

——而这恰恰也是杀死我父亲的病症。

我父亲在我很小的时候就去世了,据说当时出了一点小事故,有少量的地球空气混入基地循环系统内,但是几乎所有人都没事,少数也只是有些过敏,我父亲便没有在意。结果在办公室里没多久,直挺挺地倒下了,等到别人发现时,身子已经硬了。

门打开——我母亲是个怀旧的人,大多数住户都已经选择了自动识别式的防盗门,只有我母亲还坚持手动——里面站着的,不出意料是我们家的清洁机器人。

我默默地翻了个白眼。装了手动门还犯懒,那装手动门有什么用。知识分子的情怀,不是很懂。

我母亲的声音从屋里传来,“饭在餐桌上,自己选。”

我应了好,放下书包,坐到餐桌边。母亲已经就坐,面前摆着几样我叫不出名字的菜肴,一手翻动着电子版的地球日报,“今天怎么样?”

“老样子,”我对着面前的食品机——只要搁入原料,食品机可以自动做出希望选择的菜肴——选了宫保鸡丁和烤奶油土豆,过了一会儿,从食品机内出来两个锡纸包着的盒子,我接过,不出声地深深吸了口香气,“去了空气处理室。带了过滤面罩,不用担心。”

我母亲对我的行为很是不屑,“就这个你还觉得好吃。地球上好吃的东西可多了,这边都吃不到。”

“就那个养细菌的豆腐?”

“那是豆腐乳。一个大学生,这都不懂。”

“你才是学生物的,妈,”我不管她,崴一勺土豆戳在嘴里,“你会你做啊。”

她不出声了,我吃了块鸡丁,“一个生物学家,饭都不做。看《物种起源》有什么用。”

“小丫头嘴还挺厉。知道《物种起源》讲什么吗?”

“进化论啊,这么有名的书。”

我母亲忽然笑了笑,笑容有点微妙的古怪,“知道进化论讲的什么吗?”

“突变提供材料,选择决定方向,隔离使物种形成,我高中学了一点的。咋了?”

她点了点头,算是承认了我的答案,没再说话。过了一会儿,她忽地叹了口气,仿佛一下子苍老了几岁,再次摇了摇头,这次没再开口。我追问几次,也没再从她口里问出什么。

Part3

回到房间里,我习惯性地打开邮件,惊讶地发现竟然有一封来自老孙的未读邮件。看过后发现他是想就我的关于空气处理的论文谈谈,地点就约在空气处理室的观察室里。

我回了封邮件敲定时间,完成后有点兴奋,毕竟能够单独进入观察室的机会可不多。把这件事告诉母亲后,母亲出乎意料地竟只是默默点了点头,面容憔悴,“去吧,到时候别紧张。”

“我紧张个啥?”我被她搅得有点不安,但是她没再说话。由于兴奋,我也没有再多想。

约定时间的当天,我拉开门,惊讶地在门口发现了一个意料不到的人。

钱尔站在门口,背着双肩背包冲我咧了咧嘴。

“钱尔?”我很吃惊,“你今天怎么来了?”

“陪你去空气处理室啊。”她冲着房门里努了努嘴,“你妈妈担心,非要我陪着去的。”

我恍然大悟,“我妈居然都找上你了?”

“她跟我妈说的。”钱尔貌似不想多谈,拉着我就走,“走吧,我可不想被阿姨听见。”

我倒是兴味很足,“哎那你怎么不早点告诉我?”

她似乎没有听见,径直往前走了。

到了观察室,老孙见我刚想打个招呼,转眼便看见我身边的钱尔。出乎意料地,他竟然沉下了脸,“怎么还带个朋友来?”

老孙平时的脾气很好,几乎从不摆脸色。我猛然一怔,赶紧解释原因。老孙对我的病是知情的,毕竟作为这个专业里唯一一个有空气不耐症的学生,我也算是胆大包天。他听了,脸色似乎稍缓,但是眉仍旧是紧锁着的。钱尔倒是从头到尾笑盈盈的,看老孙生气也没慌。

我悄悄地观察着两人——今天的会面气氛有哪里不太对,我有感觉。但到底是哪里呢……哪里不太对?

这时,钱尔已经开始换隔离服和防护面罩了——因为我的研究课题是空气处理室的过滤膜初探,所以要进到里面去。我强压下心里的不安,也开始换上衣服。

待三个人换好衣服、准备完毕后,我们进入空气处理室,再次绕过那个巨型废水处理池,钱尔一直在说笑,左手搭在我的肩上,一蹦一跳。老孙在后面会偶尔询问几个问题,我则针对不同部分一一作答。

有哪里不对——哪里不对?

我心里的不安愈发浓重,在进入粗空气长廊时达到了顶端。恰恰这时钱尔猛地一拍我肩,我吓了一大跳,火猛然就发了起来,“干嘛!”

钱尔被我吼得一愣,收了声。整个走廊里一瞬间只剩沉默,我有点尴尬,想打破这种将要凝滞的气氛——我猛然一怔。

我知道哪里不对了!

太安静了——这里太安静了!

寻常时候在空气处理室里会有巨大的轰隆声响,因为会有源源不断的气体经过这个空腔,再被运送到基地内。因为那种声音太过嘈杂,所以我反而是忽视了它,如今过于紧张,直到现在才想起来。

我转身,张口——

下一秒,我只听见极细微的一点撒气声。如同气球被松开口发出的声音,我还没来得及意识到这是什么,紧接着就感到一股浑浊的空气一下子涌入口鼻。

我的眼前轰然一下子就黑了。一瞬间,只剩下天旋地转,我重重地撞上地面,巨大的耳鸣中似乎有谁在怒吼着什么,以及某种东西破碎的声音,但那些声音都在昏然的模糊中飘到了很远。

我的意识陷入了黑暗。在黑暗中我漂浮着,传来了巨大的、有规律的心跳声。但随着时间的流逝,那心跳声愈来愈弱,愈来愈弱——直到某一点,仿佛忽然被注入了某种药剂似的,心跳又逐渐恢复,越来越快,越来越响——

我猛然醒过来,仿佛溺水之人从水面挣扎开,大口喘着气——气?

没有空气。没有熟悉的气流的感觉。

我的胸口徒劳地起伏着。虚空从我的口腔中流入、流出,但是没有空气。这个认知让我有一瞬的眩晕,我竭力眨眨眼,坐起身,这才发现老孙在我身边。钱尔在他身后躺着,意识不清。

“——”我尝试开口,但是发现听不见自己的声音。

是了,如果没有空气,那么声音便传播不出去。

我缓缓地闭上嘴巴,不再呼吸——过了有整整两分钟,我并没有窒息感。

——我发生了什么?

巨大的恐慌随着这个认知冲击着我,我推开老孙伸过来的手,扶着走廊的玻璃缓缓站起,向着观察室蹒跚走去。

直到走到观察室,压缩泵闭紧,人造的干净空气流入,我才瘫坐在椅子上,厉声朝着扶着钱尔的老孙问道,“刚刚那是怎么回事!”

老孙此刻的神情不是我所熟悉的任何一个神情:他的眼神锐利,面无表情,比起一个教授更像是一个军人。他把钱尔安置在旁边的座位上,我注意到钱尔的手腕上有一个电击手铐。

“你是谁?钱尔为什么要解开我的防护服?为什么我还活着?”

我喘了口气,冲着他铺天盖地问了一连串问题,老孙却只是看向了我的身后,“或许该由她来回答你。”

我转身。

在离我不远的地方,站着我的母亲。

Part4

“你的父亲是被杀死的。”

这是我的母亲对我说的第一句话。

此后,她短短几分钟的叙述颠覆了我自出生以来的所有世界观。

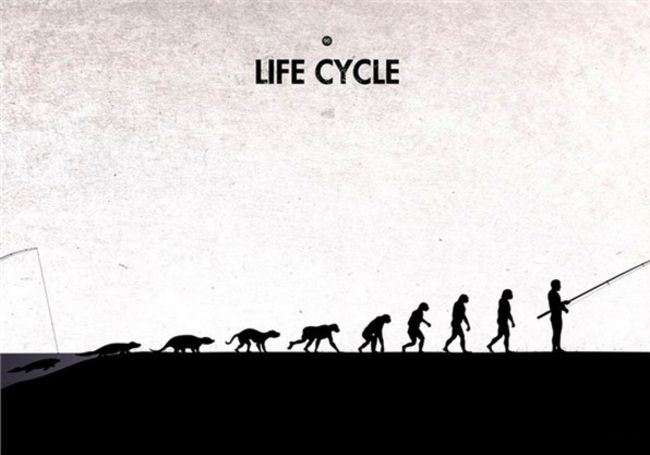

生物自千万年前生成,一直在进化。进化的方式很简单:环境的变化,基因的突变,适应、淘汰、适者生存。

突变提供材料,选择决定方向,隔离使物种形成。

这是无比简单的轮回,在千万年的时间累积里,形成了无数新的物种。当人类以月球基地作为其迈向宇宙的第一步的时候,并没有想到,此举会让他们创造出一个新的物种。

基因的突变来自宇宙射线——无论飞船的防护做的多么好,缺少大气层的月球也必然让一些宇宙射线进入,受此辐射影响的人们或许不会出现病症,但是其后代——基因的挑选、重组与性状的显隐性转换——会表现出些许的不同。

环境的选择来自于整个基地——纯净度过高的空气、人造的食物、长期适应于电磁辐射的身体、重力装置的特殊引力——发生基因突变的个体逐渐调整状态,适应新的环境。

隔离呢?

38万公里的距离,足以隔开任何物种的交流。

这三步,足以让一个新的物种形成。

然后呢?

我的母亲露出一个似悲切似愤怒的笑,“物竞天择,适者生存。”

这是旧物种与新物种的战争,成王败寇,无关对错。有的,只有能够生存下来的人。

这座于公元2098年建成的月球基地,这座有着完整生命循环系统,足以容纳五千万人类居住的庞大钢铁巨城,寄予了人类无限的期望。

然而,当地球上80亿各种肤色的人类,在媒体终端前举杯狂欢的那一刻,完全没有想到事情的发展竟彻底背离了几乎所有人的初衷。

人类尝试征服宇宙的狂想,反过来侵蚀了其种族自身。

“怪不得……”我失魂落魄地喃喃,“怪不得我们回去时要体检……”

说是体检,其实却是基因检查。月球基地的人带回去的,不是细菌与病毒,而是基因。基因污染,地球上曾用这个名词称呼转基因作物大量杂交带来的后果。

“可是为什么?”我挣扎着,仿若困在冰层下的人,“为什么他们不能尝试接纳新基因?”

“不会的。”母亲摇摇头,“人类的本性。基因的变异一直是病态的、可怖的,基因病,还记得吗?”

是了,我们最终会是怪物。

“钱尔不是你叫过来的?”

“她是地球那边的人。你仔细想想,你们怎么认识的?”

是她先接近我,笑着跟我说,“嘿!你是赵怡吗?我觉得咱俩的名字很有意思。赵一钱二,感觉像是乘法表。”

我颓然坐下去。

连友谊都是假的,——如今,还有什么东西是假的?

神说:“凡是少的,就连他所有的,也要夺过来。”

老孙在旁边说,“时间不够了。我们得快点了,博士。”

新物种人叫我母亲博士——当初,正是我的母亲提出了这种理论,引起了政府的重视,最后却惨遭横祸。我的父亲死亡,而我的母亲则带着少不更事的我东躲西藏。

“什么时间?”我看着两人站起来,此刻我已经没气力再思考,这一切都太过离奇——

正在这时,有红光闪过我的眼。整个空气处理室内响起巨大的警报声。

我呆呆地看着母亲站起来。她笑笑说,“战争开始的时间。”

战争开始了。

END