上周路过干草(Hay)镇时,参观了当地的老监狱(Hay Gaol)。监狱内一个监房前的牌子上写着,这是当年意大利战俘西蒙尼上校(Colonel Simone)成功逃出的监舍。

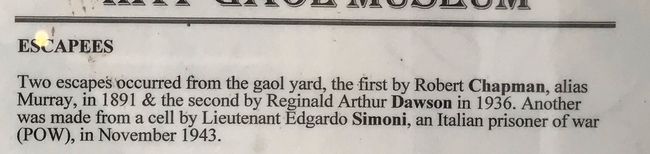

但在出来时仔细读大门口的介绍,上面却又说越狱者是埃德加·西蒙尼中尉(Lieutenant Edgardo Simoni),而且姓的拚法也不一致。当时我发微信对越狱者的军衔究竟是中尉还是上校表示了疑问。

这些不一致让我的强迫症发作,回来后作了些“研究”以求一个究竟。当然,所谓的研究无非是放狗去搜,再把搜到的结果综合整理一下,同时加进自己的判断。

在网上这么一搜,才发现却原来关于西蒙尼的记载还真不少。几乎所有关于澳大利亚战俘营或者澳大利亚意大利族裔的描述里都会提到他的大名,澳大利亚广播公司还以他的故事拍了一个纪录片,片名就叫La Volpe,意大利语狐狸的意思。

西蒙尼“狐狸”的外号名不虚传,因为他不是成功越狱了一次,而是三次,并且有一次甚至在外面游荡了十个月!头两次是从位于维多利亚州Murchison附近的战俘营逃出的,第三次则是从戒备森严的干草镇监狱逃跑。监狱里对他的军衔介绍也没有错。中尉是西蒙尼被俘时的军衔,而上校则是战后他回到意军重新服役最后退休时的军衔。而Simone与Simoni的拼写差别则恐怕是因为它们都是希伯来语 Sim'on在意大利语中的变种,对说英语的人来说是一样的。打个不恰当的比方,这恐怕就象张和章对外国人来说一样。

言归正传,根据我的有限阅读,西蒙尼的传奇经过大概是这样的。

西蒙尼于1916年出生于意大利托斯卡纳(Toscana)大区(佛罗伦萨为其首府)卢卡(Lucca)省的一个中产阶级家庭,在威尼托(Veneto) 大区(威尼斯为其首府)的帕多瓦(Padua)省长大。他从小的理想就是成为一名意大利皇家陆军军官。在从军事学院毕业后,他如愿以偿,成为意大利第115步兵营的中尉军官,并在二战爆发后被派到北非战场作战。在与盟军的战斗中,他的右臂曾经受伤。

西蒙尼1941年1月在利比亚巴迪亚(Bardia)被澳大利亚陆军第6师俘虏,并于当年8月乘玛丽皇后号来到澳大利亚,被关押在Murchison附近的战俘营。当时的战俘营对战俘的管理相对宽松,不少战俘甚至被允许到附近农场工作,有的并与农场主人家成了朋友。战俘们还被允许通过罗马教会与在意大利的亲人取得联系。看守战俘的是临时组建的警备部队,装备也很差,因为在军方看来,前方部队的需求始终是第一位的,本土的战俘相对安全,不需要用先进的武器来对付。

而西蒙尼则是个不安分的人。到战俘营才3个月,他就在11月份找了个机会逃出去了。他究竟是如何出去的,我还没有看到具体的介绍,但根据对他后来第二次越狱的报道,他很可能是混在一群在战俘营工作的人群中溜出去的。

当然,严格说来他的第一次并不算十分成功,因为他只在外面呆了24小时就被抓获了。而他的被抓也颇具戏剧性——他居然操着一口破英语大剌剌地到餐馆里点酒点菜。他自然立即被识破,重新回到了战俘营。

被抓回战俘营后,估计一开始被严加看管了一阵子,但慢慢地又放松了。终于,7个月后的1942年6月6日,西蒙尼再次得手了。这次,他不仅混出了战俘营,并且顺手牵羊偷走了监狱里的一辆自行车。

据当时的报纸报道,他骑着那辆从监狱偷来的红色自行车往Shepparton方向而去。读到这里的时候,我不禁想象着当时的画面。我觉得他骑着车一定是从容不迫的,甚至会一路吹着口哨而过。

西蒙尼的狐狸特性在他的逃跑路线上也显现出来。虽然他的目的地是墨尔本,但他逃出战俘营后并没有向南,而是反向骑车到离墨尔本更远的Shepparton,在那里坐上火车到了墨尔本。

与7个月前相比,西蒙尼的英语大有长进。在墨尔本时,他化名乔治·史格特(George Scoto),并且找到了一个上门推销化妆品的工作。当时的西蒙尼才25岁,年轻英俊,身材匀称(报道说他身高1米70,体重64公斤),有着一头卷发,脸上总是带着迷人的笑容。这对他的推销工作大有帮助。很快,西蒙尼就成了公司的头牌推销员,不仅得到额外的奖金,他的照片甚至登上了报纸。

西蒙尼在墨尔本期间的如鱼得水是因为得到了当地意大利人的帮助。情报当局在后来的调查中怀疑西蒙尼得到了意大利牧师Modotti的直接帮助。

Ugo Modotti神父是个意大利耶稣会牧师,于1938年应墨尔本主教Mannix大主教的邀请来到墨尔本,成为该教区意大利族裔信众的牧师,直到1945年离开澳大利亚。Modotti不仅用意语主持宗教仪式,更积极参与意大利社区活动,赢得了社区的尊敬,同时也得到了Mannix大主教的充分信任与支持,这从后来在对Modotti的调查中Mannix大主教的反应就可以看得出来。

随着成千上万的意大利战俘的到来,Modotti神父的职责也加重了。他需要访问各个战俘营,为战俘们排忧解难,包括为他们捎信去梵蒂冈,建立与在意家人的联系。我猜大约就是在某一次的来访中,西蒙尼认识了神父,或者从别的战俘那里知道了神父。

根据1945年3月6日情报部门的一份秘密调查报告披露,西蒙尼逃到墨尔本后,首先找到了Modotti的住处Manresa。接着Modotti带他到了一个叫Umberto Fabbro的人那里,后者找了个理发师把西蒙尼的黑发染成了金发。然后西蒙尼就在北墨尔本的意裔家庭住了下来,这些家庭包括Valente和Gobbo家族。后来,学童间关于西蒙尼身份的耳语越传越广,让西蒙尼感到不安,迫使他离开了寄居的意大利家庭,在铁路上找到了一个工作。在那里他差点被识破,不得不又求助于Modotti。Modotti又将他安排到北墨尔本的另一个意裔家庭。但在这段时间,西蒙尼却与Modotti起了冲突。有人怀疑这场冲突甚至惊动了也是澳军总牧师的Mannix大主教。大主教亲自出面,在位于Bundoora的天主教男校Parade College开会为双方调解纠纷。

西蒙尼与Modotti因何冲突,我并未读到明确的解释,但猜测与女人有关。西蒙尼显然有女人缘,这从他推销化妆品获得的成功就可以看出。说不定他与当地女士的交往不符合意大利习俗或天主教教义,从而引起了Modotti的不满。

这从关于他在1943年4月6日被捕的报道中可以得到部分证实。当他在Mildura附近Koorlong的一个意大利人经营的农场被捕时,身边还有一个从墨尔本带来的姑娘。被指控包庇西蒙尼的两个意大利人Recco Loccisano和Domenico Antonio Tassone辩解说,他们是受到了西蒙尼的胁迫。他们只是在晚上收工回家的路上碰到了西蒙尼,西蒙尼强迫他们发誓不得告发他的行踪,并强迫他们做西蒙尼与那个女孩的媒人。

另有匿名消息说西蒙尼的被捕是Modotti告发的。这倒也不完全是无稽之谈。想想Modotti发现西蒙尼不仅没有收敛,反而拐跑了邻家少女的时候,肯定是怒火中烧,给警察打电话也就是应有之义了。

6月8日西蒙尼在墨尔本的一个军事法庭受审,被控以4个罪名,包括从战俘营逃跑、偷窃自行车以及伪造身份证明等。除了关于偷窃的指控,西蒙尼对其他三项指控都表示认罪。他辩解说只是暂时借用自行车作为交通工具。为了让自行车能最终回到主人手里,他把车子留在了火车站。而法庭居然也接受了他的说词,认定偷窃指控不成立。

最后西蒙尼因其他三项控罪而被判6个月的徒刑,在干草监狱服刑。与战俘营比起来,干草监狱戒备森严。关押西蒙尼的单号除了厚重的铁门外,只有一个装了铁条的小窗户。

从被关进干草监狱牢房那一刻起,西蒙尼就计划起了真正的越狱。他设法搞来了一把锉,耐心地把小窗户上刷了白漆的铁条慢慢锉断。

他总是在晚上开工。为了掩盖锉声,他不停地大声唱澳大利亚的准国歌Waltzing Matilda。对于被打扰的邻居狱友,他还要再三道歉,向他们解释情不自禁,一唱起来就闭不了口。每次收工的时候,他都要用白肥皂把锉掉的部分抹上。

西蒙尼的把戏从未被人识破。除了他狡猾外,大概看守也很少想到过犯人能从监狱里逃出去,因为自从1878年监狱建成以来,仅发生过两次越狱,第一次远在50多年前,第二次也己是7年前的事了。

终于,1943年11月的一个晚上,小窗户上的最后一根铁条被挫断了。西蒙尼爬出了窗户,爬上了围墙,离开了监狱。贴心的他还不忘给看守们留下一张纸条:“Sorry for the trouble, have a pot of beer to my health. Goodbye for the present” [抱歉给你们带来麻烦,请为我的健康干杯,再见]。

离开干草镇后,西蒙尼沿着马兰比吉河经Maude到Balranald,在那里偷了条船摇到Robinvale。接着他改走旱路,用脚走到了本迪戈(Bendigo),再从那里搭火车去了墨尔本。这一次他仍然绕了点圈子,而不是直接往墨尔本方向逃。

据说他偷到船不久,行舟马兰比吉河上时,他几乎被一个在岸边打猎的农民抓住。对方认出了西蒙尼正是被追捕的逃跑,于是要他把船划过来,否则会将他结果在河上。西蒙尼遵命把船划向岸边,但却在离农民还有几百英尺远的地方停了下来。等到农民走到船边,上面己空无一人。农民在岸边的树丛中找了半天也没发现西蒙尼的踪影。原来他早己溜下船,游过了河,从另一边逃走了。

西蒙尼重回故地,但却没有上一次那么幸运了。仅仅两个月不到就在墨尔本被捕。这么快被捕,也许是因为他没能象上次那样得到Modotti神父的帮助吧。

西蒙尼被押回干草监狱继续服刑,刑期结束后又被转移到位于维州Myrtleford的战俘营。在那里,西蒙尼成为了一个共产主义者,常常在晚上组织邻近的烟农为了更好的条件而斗争。

1946年12月,西蒙尼被遣返回意大利,并重新加入意军,直到70年代初以上校军衔退休。离开军队后,西蒙尼成为一名意共党员。

西蒙尼曾于1974年重返澳大利亚,想再走一遍自己当年的逃跑路线。可惜由于地貌己经发生了很大变化,再加上洪水,西蒙尼重走长征路的愿望没有达成。

西蒙尼于1987年去世。

在阅读网上文献的时候,一个强烈的感觉就是历史研究真的难以还原事实,因为人的记忆并不靠谱,并且还常常会以讹传讹。比如关于西蒙尼到达澳大利亚的时间,有的文章说是1941年12月份,而非8月。关于他的越狱次数,有的则只记录了两次。再举个例子,关于西蒙尼在马兰比吉河上的遭遇,澳大利亚广播公司记者克里斯·马斯特斯(Chris Masters)在其回忆文章中是这样记载的:

Once, when patrolling the Riverina, I ran into an Italian on a pilgrimage. Edgardo Simoni was a prisoner of war in Australia in the ‘40s. He had escaped three times, and had fallen in love with the land and its people. He told me of how a search party came upon him while he was rowing down the Murrumbidgee. A soldier raised his rifle and ordered him to stop. “You will not shoot me – you are an Australian,” Edgardo called, and rowed on.

有一次我在河套地区(这是我的随性翻译,因为 Riverina地区与澳大利亚其他地区不同,不仅是平原,并且因为墨瑞河和马兰比吉河而有丰富的水源供农业灌溉)调研时碰到了一个来这里“朝圣”的意大利人。埃德加·西蒙尼在四十年代作为战俘被并在澳大利亚。他曾越狱三次,并爱上了这片土地和人民。他告诉了我他在马兰比吉河上碰到一个搜查队时的情形。一个士兵举枪对着他,命令他把船停下。但西蒙尼并没停下,继续划着船,河面上留下了他的声音:

“你不会开枪的,因为你是个澳大利亚人”。