01

我的家乡也没什么特别的。说普通,它是行政区划中最小的单位,但也是我割舍不掉的一片土地。

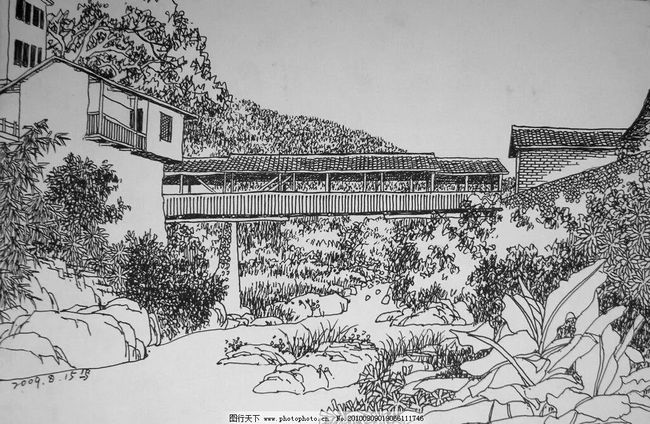

算是18线小县城还偏僻的村子。村落被一条省道横穿,被分割成南北狭长的油条形状,也托它的福,邻路中型超市,早餐店,理发店等一应俱全。

虽然是21世纪,但还有土坯房。报纸和泥浆混合堆砌成的土墙,上面是一排排鳞次栉比的瓦当,雕刻有凤凰的花纹,具有豫南地域的建筑风格。

每次看到残垣断壁的老房子,开阔的田野,废弃的水沟,都会让时间凝滞,倒转到我10岁的孩童。

跟小伙伴一起,挖土坑,去田地里拔花生。一群人骑着飞鸽牌自行车,在乡间土路竞速。那种欢愉只在我和他们之间传递,只属于这个村子里的那些少年。

它稍有的变化就是,村子南面山上少了郁郁葱葱的树木,延伸连接的是一条径直的公路,通往山上扶贫计划中的巨型养猪场。而东南侧小山坡上由废墟中重生出了金碧辉煌,香火鼎盛的寺庙。

但觉得家乡有些东西依然没变。荒草丛生,在秋天里更觉萧瑟和凄凉,还有从那羊场里流出的臭水 仍然倔强地肆意妄为。在我看来,它依然脏乱,依然滞后,依然市侩。

02

村子上的人依旧保守客套,现在又多了几分凉薄。

两年前,王大伯因为喝酒在过马路时被货车撞死了,丧事很简单,去的人也稀少,突显人死言轻的悲凉。

他干过架,入过监狱,还是个屠夫,方圆十几里响当,是个传奇的的人物。他做过不少好事,庇护着我们村的人,不受欺负。

可是他死后,都戳脊梁骨,尽说坏话,有时候甚至不会想到感谢。后来,他老婆得了赔偿金,赌博挥霍无度。

但大多数人又活得很真实和普通,过着日出而作,日落而息的生活。

总能看到王大娘坐在村头石桥边沿,揣着袖子,盯着每个从身旁经过的人。其实她是在等孙大伯骑着电三轮,晚上卖豆瓣酱回来。

还有,下乡卖蒸馍的人,吆喝着,铿锵有力,仿佛在一个圆筒里,四处有回音,嘹亮且久远,直抵你耳朵里。

03

在这里没有成为富豪的传奇故事,多是处于安逸的一种求生存的状态,沿袭着祖辈们的传统,生儿育女,养家糊口。

这几年,生活条件好了,村子里大多盖了二层小洋楼,殷实些的买了小轿车,算是准小康生活。

有一次我看到一辆宝骏系车停在路边,逛超市,司机下车的姿势透露着自信,那种世俗中的不屑一顾和‘嚣张’。

在他们身上没有自卑的体现。浅薄,势利都浮于表面。

你可以觉得他们很肤浅,有钱我就要炫耀,突显地位,喜欢被人围观的虚荣,毫不扭捏做作。没钱就夹着尾巴做人,不虚张声势。

他们的眼界很小,生活区域县城大小,心眼小到会为了买东西缺斤少两而破口大骂。他们内心很朴实,毫不避讳陌生人的到访,必以最好的招待。

04

现在回老家次数少了,到处是生疏的面孔,甚至有几分忸怩,就像宋之问诗曰:“近乡情更怯,不敢问来人。”

前几日,旁边瞿叔家三十年的土坯房因低保户,最后盖了新房子。他是个盲人,但可以感知这些变化,相信他的生活会得到一丝的改善。

快入冬了,门前万年青从不屈下身子,脱下旧衣。她邻居,烧芍花慢慢卸了妆容,知道要避寒,精致娇艳不如厚实保暖,裹紧那绿色的棉袄,淡定地步入冬眠。

我最爱的栀子花,摆在液晶电视机旁。她身材娇小,那粉色六瓣花朵,已按耐不住那副妩媚,即将粉墨登场。

我喜欢家乡那种安逸从容的慢生活。树木葱郁,人口稀疏,还有家里侍弄的花花草草。但这些享受,我长久消受不了,只属于短暂的我。

可能我不想只活在闭塞的小乡村,简简单单坐拥着比城市大一倍的百平的宅院,只是为了传宗接代而匆匆找媳妇结婚。

我有一种向往,是更好的可能性,去更大的世界走走看看。这是我由衷的希望,有悖于父辈们的逻辑。

05

我渐渐地感觉与家乡注定是一场告别。

离开它不会有超过失恋后的伤感,也不会在外人谈资时遮掩羞愧,对它的态度是:不谢幕,不庆祝,不欢呼。

对它的情感割舍不断,那是追本溯源的命脉,是自然的归属。我与这片生活过的土地紧紧地糅合在了一起。

也许这种疏离感,伴随时间的递进,更加有强烈的共鸣,会不断地回忆,不断地怅惘......

这种感觉像我在读严歌苓《芳华》里回忆文工团记忆一样。四十多年过去了,历经命运变迁,在不可逆的时代洪流里探讨何谓平凡,何谓伟大,何谓永恒。那些姑娘们的友情没有被冲淡,反而成了一辈子的亲人,惺惺相惜,历久弥坚。

原生家庭的烙印会伴随我一辈子,但回顾曾经历过的苦难,故乡的一草一木,都是一瞬间的刻骨铭心。

多年以后,曾穿行的小路,那门前两排大杨树,还有那硕大的万年青 —— 我记得。