活死人墓赠宁伯功 (三十绝句)

第一: 活死人兮活死人,自埋四假便为因。墓中睡足偏惺洒,擘碎虚空踏碎尘。

第二: 活死人兮活死人,不谈行果不谈因。墓中自在如吾意,占得逍遥出六尘。

第三:活死人兮活死人,与公今日说洪因。墓中独死真嘉活,并枕同棺悉作尘。

第四:活死人兮活死人,火风地水要知因。墓中日服真丹药,换了凡躯一点尘。

第五:活死人兮活死人,活中得死是良因。墓中闲寂真虚静,隔断凡间世上尘。

第六:活死人兮活死人,害风便是我前因。墓中这个真消息,出水白莲肯若尘。

第七:活死人兮活死人,须知五谷助身因。墓中观透真如理,吃土餐泥粪养尘。

第八:活死人兮活死人,昼眠夜寝自知因。墓中有个真童子,笑杀泥团尘里尘。

第九:活死人兮活死人,空空空里是空因。墓中当有真空景,悟得空空不作尘。

第十:活死人兮活死人,活人珠玉问余因。墓中境界真家计,不免临头总化尘。

十一:天地高深覆载人,人心奸巧不凭因。只知名利为身宝,不悟身为物里尘。

十二:寻思到岸下船人,笑指白云便是因。丹桔在身无价宝,自然光耀绝纤尘。

十三:人人不作是非人,远此无由地狱因。三界超生灵物在,仙宫那得有飞尘。

十四:有个逍遥自在人,昏昏默默独知因。存神养浩全真性,骨体凡躯且浑尘。

十五:人能弘道道亲人,人道从来最上因。若把黑云俱退尽,放开心月照繁尘。

十六:风月为邻也是人,水云作伴得真因。便携鸾鹤归蓬岛,此去无由再堕尘。

十七:忽然认得岸头人,不可思量议厥因。为甚便教成一曲,曲中识破隙中尘。

十八:我今嗟彼世间人,来路前生作甚因。但恐性乖来路失,归时辗转入灰尘。

十九:胎生卵湿化生人,迷惑安知四假因。正是泥团为土块,聚为身体散为尘。

二十:酒色昏迷恼杀人,用斯绝恶转推因。将来失脚轮回去,甘作沉沦泉下尘。

二一:外人不识里头人,唤出门来得此因。明月清风休笑我,这回似你远红尘。

二二;笑杀愚迷枉做人,人人皆说养家因。家人便是烧身火,干了泥团却变尘。

二三:我今欲劝世中人,正好追寻道果因。稍悟这般知这个,风前扬却一堆尘。

二四: 阳人不合恋阴人,都被阴人损善因。炼取纯阳身七宝,无生路上不生尘。

二五:闲来默坐睹常人,个个钻寻无路因。恰似水鱼鱼恋水,只知尘体体投尘。

二六:世上轮回等等人,各分神性各分因。百年大限从胎死,五蕴都归尘下尘。

二七:稳驾青牛古圣人,白牛枝叶出斯因。儒医夫子成三教,恳辟愚迷怕落尘。

二八:生来死去万千人,善果良因间有因。嫉妒悭贪夸富贵,我今与你不同尘。

二九:谁识廛中这个人,无为无作任其因。白云接引随风月,脱得尘劳出世尘。

三十:往往来来人看人,人心厮算各论因。三光尘外分明鉴,照尔身形尽土尘。

活死人墓,活中得死

重阳离俗入道之初,曾于终南山下的南时村挖凿一墓穴,筑冢高数尺,上面挂一灵牌,写着「王害风灵位」,字下面深丈余,重阳自称「活死人」,于其中单独苦修了两年。「活死人墓赠宁伯功」(参《重阳全真集》,卷二)就是此时期的代表作,其中重阳对于自己所以是个「活死人」有明晰的透露。既是「死人」,何以其上又加一「活」字,而为「活死人」?

胎生卵湿化生人,迷惑安知四假因。

可见重阳认为人是由「胎生卵湿」所化生,此身不过是四假──火、风、地、水合造成形,因此是「四假」凡躯,亦即「假躯」、「假身」──「正是泥团为土块,聚为身体散为尘」。既是「假」,就不是「真」;「假」躯之「人」当然不是「真人」。假人是「世间人」、「世中人」,「只知名利为身宝,不悟身为物里尘」,镇日里只会「嫉妒悭贪」,竞逐酒、色、财、气、荣、华、富、贵,殊不知「百年大限自胎死,五蕴(色、受、想、行、识)都归尘下尘」,所以是「世上轮回等等人」、「生来死去万千人」,亦即「是非人」。

但重阳仍愿将他「出水白莲」之「身」「惹尘」,将他的骨体凡躯「浑尘」,因此虽与棺椁同枕,在「墓中独死」,却是「活中得死」,是个「活死人」,但最终又从死里得活,成就了一番宗教大业,永为后世追忆、信靠。

墓穴原是为死人而设,重阳穴居其间,显然是视己如「死人」,他所「死」,死的是尘心尘情以及过去的种种,但他终究有个活着的躯体,因此是一「没地埋」(重阳曾于另一诗作「活死人引子」中提及谑称自己为「没地埋」──参《重阳全真集》,卷二)的「活死人」。

相对于墓穴外的世人而言,重阳是个物物不追求又一无所有的人,其处境宛若「死人」,但他确实又仍是一个活着的人,故为「活死人」。

重阳以活死人之姿入墓修行,因「悟死」而「悟生」,他是「活中得死」又「死中得活」,因此是复活的死人──「活死人」。

重阳最后应是晓知自己逝后,仍将各处示现,循声救苦扶厄,因此虽死犹活,是一永活的人──「活死人」。

可揣知重阳在「活死人墓」中,曾经历强烈的「死」、「活」冲突,何为「死」?何为「活」?何为「生」的意义?人「来自何方,去由何处」?都曾在他思想之海中怒号狂嚣,留下深深痕迹。待重阳填埋活死人墓后,他已是个完全不同的人,他完成了思想上的洗礼与改造,获得了重生。

置之死地,而后重生

重阳入墓穴居,不是因为向往死亡,而是试图经验、接触、认识死亡。由于墓中的种种修炼,他不仅在肉体上,而且更重要地在精神上,有意识地深入死亡。他全然地沈思、凝视死亡,认为人的肉身、色身,亦即凡躯假身不过是大道暂寓之所,到最后终将化为尘土;至于世俗的名、利、荣、华、富、贵等亦是假,它们会损命、伤身、害性、失志、丧慧,助长人的贪生怕死,人唯有悟识真假,去假归真,与风月为邻,与水云作伴,才能「把黑云俱退尽,放开心月照繁尘」,也才无所谓「死」的恐惧,终而能超越三界,免于轮回。可见重阳是将自己置于死地而后重生。

猛烈烧庵,舍身大死

重阳填埋活死人墓后,与李灵阳、和玉蟾于刘蒋村各自结茅共修,在长达四、五年的沈潜里,重阳养精蓄锐,对「生」的意义持有了更坚定、更开阔的主张,于是他以一把火将庵焚烧,前往东海,积极展开掖诱化导弟子、接引救度世人的工作。烧庵是重阳继挖凿、填埋活死人墓之后的另一生命高峰,也是他另外一次的大死和大悟。掘墓苦修是「舍家」,「烧庵」是「舍身」,两者都代表他矢志修道的心迹。从活死人墓出来后,重阳是个新生的人,虽然云霞志高,力量、能力却仍薄弱;但到烧庵时,他已然茁壮,经得起烧烙了。重阳有关烧庵的二作品,可对他此举作注解。一为见于《金莲正宗记》,卷二的「烧庵」题诗,诗云:“ 茅庵烧了事休休,决有人人却要修。 便做惺惺成猛烈,怎生学得我风流。 ”

另一为收于《重阳全真集》,卷七的「踏莎行·又·烧庵」的上片,词云: “数载辛勤,谩居刘蒋。庵中日日尘劳长。 豁然真火瞥然开,便教烧了归无上。 ”

烧庵意谓重阳将纵身跃入世间的大灶炉,任烧任烙,终至锻铸出「一朵金花聚」。至此可谓重阳对「真」已进入更实际的实践阶段。亦即他已由早期「悟识真假」、「去假归真」、「以假炼真」的阶段,进入「以真化假」、「借假全真」的阶段。

修骷髅观,脱离骷形

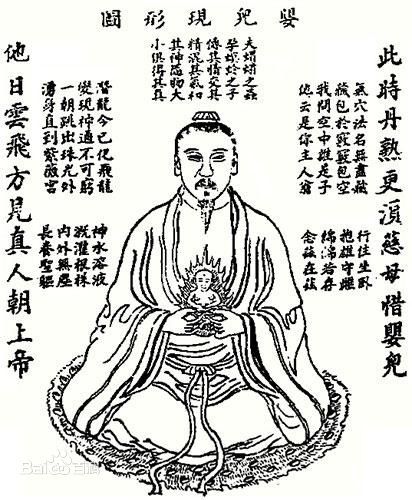

重阳对死的彻悟,后来也发展到他日常的修行法上。「骷髅观」就是一修死、修生的典型法门。它与重阳掘活死人墓苦修证悟有异曲同工之妙,旨在从活中得死,又从死里重生。重阳不仅自己常作此种观想,并且将它传承弟子。骷髅观因此成为全真道自重阳以降的行法之一而延续至今,对具有上等宿根的弟子,师传上尤偏好藉此法的递传,加速其由死悟道证真。

在重阳云水生涯中,由于往来各地,所以常在荒郊野处瞥见露土骷髅。骷髅代表死,也意谓人类宿命的结局。任何人,不管他生前是贫或富、穷或达、贤或愚、美或丑、受褒或受贬、得宠或受辱、爱人或被爱,最终都难免「假合四般终是坏」,独留一坯黄土及随之而成的一副骷髅。重阳每见到骷髅,总正对着它、逼视着它,其中掺混着几许伶悯和叹喟。例如《重阳全真集》,卷五,「祝英台·咏骷髅」词云:

无事闲行郊野过。见棺函板破,

里头白白一骷髅。独潇洒愁愁。

为甚因缘当路卧。往来人诽谤,

在生昧昧了真修。这回却休休。

又如同书卷十二,「迷神引」词云:

偶暇追游,无凝碍。独望锦波青岱。回头处、忽见荒林外。

一堆儿,骷髅卧,绿莎内。孤惨谁为主,与排赛。

空炫双眸阐,土尘塞。

雨洒风吹,日晒星光对。转业增添,重重载。

异乡殊域,甚方客。何年代。牧童来,频频打。

欲零碎。前世贪财色,从恋爱。遭遇迷神引,怎生奈。

重阳悲悯骷髅当路卧,双眸空洞、口含沙土,孤惨惨地遭雨洒风吹、日晒星照,不是被往来行人诽谤,就是挨牧童频频抽打;他也叹喟骷髅前世贪恋财、色、情、物,昏昧了性子,迷失了人生方向,没有及早回头修行,才落到此种下场。他常藉骷髅反观自己,在嗟叹今是昨非之余,自其中所获致的启示部分地涵养了他的修行生命。例如「知县邀余拜亡灵,余不从」诗云: “师僧鼓钹赞亡灵,唯有王风独自醒。 若是骷髅从拜礼,不从拜礼没骷形。 ”

(参《重阳全真集》,卷二)

其中可见重阳对亡灵、骷髅之不肯行拜礼。在他眼里,世人拜骷髅,实无异骷髅拜骷髅,死人拜死人,亦即活着的世人无异于骷髅、死人;而他是「独自醒」的,所以「没骷形」。此处,非常清楚地表明了重阳对骷髅的界定。本诗与前述「兄死作」恰成呼应。 重阳原本擅长绘画,他曾自画骷髅,并题诗云: “此是前生王害风,因何偏爱走西东。任你骷髅郊野外,逍遥一性月明中。”

(参《重阳全真集》,卷二,「自画骷髅」。)

本诗在同书,卷十重出,唯诗名为「叹骷髅」。──笔者按)

重阳虽自比为骷髅,但他作此画此诗时,显然已经脱离骷形而得道,晓知「来自何方,去由何路」,所以尽管明白自己终归一死,却无所惧怖、挂虑,反是充满道喜地表示「逍遥一性月明中」。这是他大死、大悟之后的大得。

向道则生,背道则亡

总体而言,重阳认为从观想死的、空洞的骷髅中,有助「打破般般事事休」,对萌发道芽、提升道境皆可奏功。打破般般就是勘破,意谓「悟识真假」,也就是「觉照」(参《重阳真人授丹阳廿四诀》)。觉照是救赎、修行的起步。骷髅极易使人联想到死或等同于死、空、灭,所以也极易激发人对生前死后进行思考,以及对「生」的意义发生质疑。于是内在的冲突、矛盾、不安、动荡随着兴起,久之思想、心态上自然会出现明显的颠覆性变化(可以「颠倒阴阳」称之),最后则归于平静、统一。这就是蜕变、改造和成长。如前述,重阳曾于活死人墓中完成这项修行过程,观骷髅其实也旨在促成这种变化的完成。

此其间非常重要的关键点在于,人如何由变动归于平静?人如何处理生死问题的纠葛?人如何解决生死的困惑?重阳曾谓: “向道则生,背道则亡。”

因此人只要坚心向道,决烈修行,就是「生」;执着于世俗、庸俗,就是「亡」。在此可看出重阳基本上不以肉体之存亡论断人的生死,并且他是以「道」作为迷津中的引路。

藉由骷髅观尚可使已具一定程度的修真者提升功境。因为观骷髅一则可使修真者警觉死亡的靠近,激生出热爱生活、珍惜生命的情怀和奋斗意识,从而带着热力、热情、热望,专注、谨慎、积极地生和活;二则有助困倦疲惫的修真者,自观死中获得充分抚慰与宁静,因为死是大休息,是再出发的起点。

长生之计,全真之道

由「道」而「重阳之道」,是重阳整个思想体系的确立和实践。重阳之道即「全真之道」、「清静之道」。重阳阐扬清净(静)无为的思维,劝喻世人信仰三教,励行性命双修双融。虽然他肯定: “性为真,身是假。”

(参《重阳全真集》,卷十三,「苏幕遮」)

但仍认为: “自在假身常锻炼,逍遥真性得推移。 ”

(参《重阳全真集》,卷十三,「望蓬莱·又·咏劝道友」) “四假身躯宜锻炼,一灵真性细详猜,有分看蓬莱。 ” (参《重阳分梨十化集》,卷下,「望蓬莱」)

因此: 性与命,命与性,两般出入通圣贤。

都要知,都要知,便是「长生」固蒂时。 (参《重阳分梨十化集》,卷上,「与丹阳」)

因此修取长生计,是重阳性命双修的主旨之一,但在被问及「生死」问题时,重阳── 一则答以: “从此不生应不灭,定归般若与波罗。 ”

(参《重阳全真集》,卷一,「老僧问生死」)

另则答以: “正合慈悲超法界,清凉路上得长生。 ”

(参《重阳全真集》,卷十,「问生死」)

再则于《重阳全真集》,卷二,「赠马钰先生」诗中有: “三千里外寻知友,引入长生不死门。 ”

同书卷十,「五月一日」诗中有: “诸公若悟灵山食,暗换长生不老身。 ”

卷十一,「满庭芳·又·赠友人问题」词中有: “前趋蓬莱稳路,超生灭,不入三涂。”

《重阳教化集》,卷三,「报师恩」词中则有: “(目)前无有死生分。 ”

可见重阳除了强调长生外,也强调不生不灭、超生灭、齐生死,其中兼有佛道二家思想,若又对照「活死人墓赠宁伯功」及其他重阳作品,则前世、宿世、宿契、轮回、因果业报的成分亦掺杂其间。在主观上,重阳虽企盼肉体(「命」)也能长生不死,但在客观上他也承认: “假合四般终是坏。”

(参《重阳全真集》,卷十,「诸散人求问」)

抱道而亡,任从天断

必须一提的是,重阳虽认为「出家」、「出离」是救赎、存活之道,但他所指出家,却未必是实际出离家庭。重阳在回答丹阳「何者名为出家」时,答以: 出家者万缘不□,自己灵明,乃是出家。

(参《重阳真人授丹阳廿四诀》)

可知重阳所谓出家,最主要还是出离自己「此身之家」「身家」。所以《重阳全真集》,卷四,「苏幕遮·又·赠京兆府王小六郎」词中才有: “劝明公,休出离。 ”这句话。

身家里有七情六欲,色、受、想、行、识,也有修炼上所称的宗祖、爹娘、翁婆、夫妇、婴儿、□女……等,因此它一如重阳眼中的家庭,也是火宅、火坑、火院,若禁不起身家之火烧烙至勘破一切,炼心至宛若槁木寒灰,出家即未见彻底。所以就所有人而言,出离身家确实是活中得死、逍遥、自在的条件。出家实际上可意谓一种开启,开启学习死、学习生、通往永恒不死的门;也可意谓一种蜕变、改造、成长。神职的出家者以世间为大灶炉,一般的出家者则以家庭为大灶炉。前者尽性致命,在世间拯危救苦度众生;后者亦是尽性致命,在家庭里谋求家庭的健康健全、圆融和谐。因此人人皆可出家而为出家者,出家者实际上就是惜福、惜生、惜命、惜时、惜情的人,也就是实实在在、认认真真、淋漓尽致,不轻易放过一丝机会尽人事的诸般努力而过活、体验生活的人。

重阳曾谓: “无为道者,先舍家而后舍身, 病即教他病,死即教他死, 至死一着,抱道而亡,任从天断。 ”

(参《真仙直指语录》,卷上,「长春丘真人寄西州道友书」)

「抱道而亡,任从天断」是出家者(「无为道者」)生命最终极的写照。人若能如此,就是清静的人。清静的出家者是「真人」,也是确确实实的「活人」,他不是走骨行尸、骷髅、死人。而活得真实完全的人,一定对死有相当理解,一定程度体悟过死,他会因在精神上超克生死而获得满足与道悦,因此最后不以死为憾为哀。(摘录来自笔者“不出王权红塔山”)

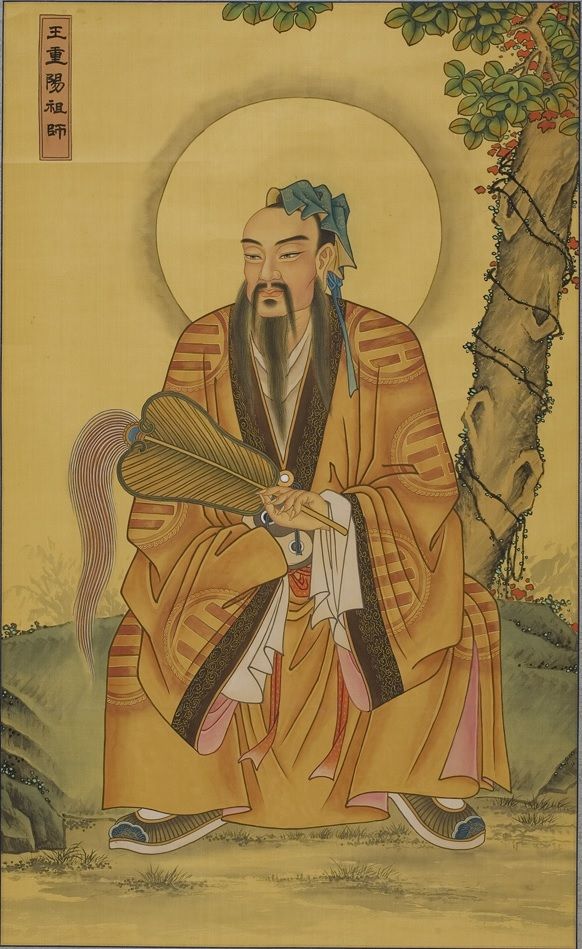

王重阳(1112年-1170年),全真道开创者,咸阳(今陕西咸阳)人,原名中孚,字允卿[1],入道后改名嚞(或喆),字知明,号重阳子,以“害风”为自称。

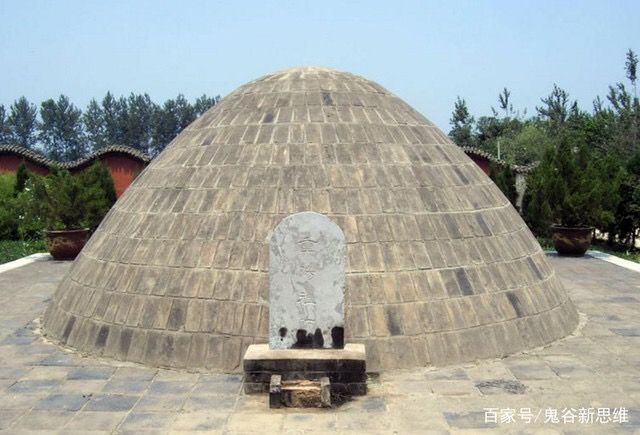

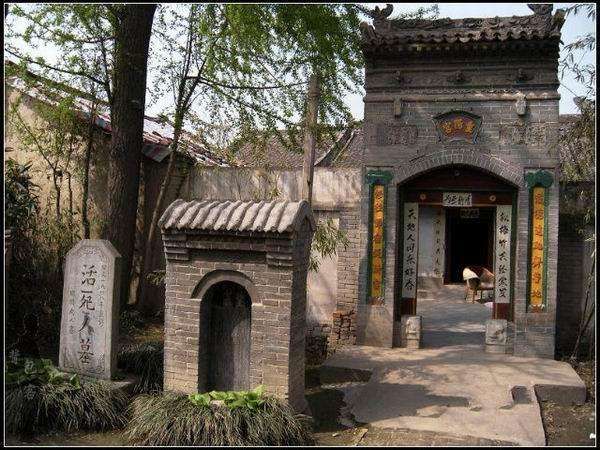

王重阳出身于一个家业丰厚的富裕家庭。他的一生正值北宋沦亡,金人入侵,民族灾难深重的时代。青年时代,他“痛祖国之沦亡,悯民族之不振”,曾于天春年间应过文、武试,得中文、武双举人,有志于拯救民族危难。但由于南宋政权孱弱,舍弃广大北方人民不顾,苟且偏安,王重阳的抱负没有能够施展。抗金失败后,王重阳掘地穴居,称之为“活死人墓”,以方牌挂其上,书云:王害疯(自称疯子)灵位。七年后,王重阳走出活死人墓,前往山东传道,期间度化七位弟子,即道教历史上有名的“全真七子”,全真教由此大盛。

金大定十年(1170年),王重阳病逝于还乡途中,享年58岁。葬于西安鄠邑区祖庵镇。

王重阳主张三教平等,指出“儒门释户道相通,三教从来一祖风”,被尊为“北五祖”之一。

人物生平

生逢乱世

宋政和二年(1112年)壬辰十二月二十二日,王重阳出生于咸阳大魏村[1]。幼好读书,后入府学,中进士,系京兆学籍。累世为地方大族。早年为儒生,善属文兼擅骑射。

宋宣和七年(1125年),金灭北宋,关中地区由傀儡政权刘齐管辖,王重阳应试,进入咸阳府府学,成为诸生。

金天会十五年(1137年),金废齐;金天眷元年(1138年)举行武举,王重阳前往应试,中甲科,武举状元后改名德威,字世雄,然而并未得到重用。

成年向道

金正隆四年(1159年)六月望日,王重阳在终南甘河镇(今陕西省西安市户县甘河镇)遇到两位披发披毡,年龄样貌都极为一致之人。王重阳大感惊异,跟随他们至僻静处虔祷作礼。两人认为此子可教,遂授之以口诀。后人以其所遇之仙人为吕洞宾。

王重阳

金正隆五年(1160年)中秋,王重阳再遇仙于醴泉县(今陕西省咸阳市礼泉县),留下五篇歌颂,并要求王重阳读毕后将之火化。其后王重阳留下妻子并将女儿嫁走,于金大定元年(1161年)前往终南山南时村掘地为隧,题为“活死人墓”,开始了离家弃俗的修道生涯,以纸牌写上“王害风灵位”立于墓中。

大定三年(1163年),王重阳填堵了“活死人墓”,迁居到刘蒋村结茅居,与和玉蟾及李灵阳一起同住修道。

东出传道

大定七年(1167年)四月二十六日,王重阳将刘蒋村茅庵焚毁,并向众人辞别,声言到东海“捉马”[8]。东行传道期间,王重阳经过掖城(今山东省烟台市莱州市)时收刘通微(?-1196年)为弟子,为其入山东传教后的首徒。同年,丘处机及谭处端投师于王重阳门下。同年闰七月十八日,王重阳来到宁海军(今山东省烟台市牟平区),在范明叔的遇仙亭与马钰会面。王重阳劝勉马钰学道修真,马钰遂邀请他到城中的南庵居住,日夕问道。该庵被王重阳题名曰“全真”,“全真”之名,由此而起。

大定八年(1168年),马钰拜师王重阳[10]。同年,王处一(1142年-1217年)继马钰之后成为王重阳弟子。二月,王重阳领着马、谭、丘、王四人入昆嵛山石门口开烟霞洞修练。三月,郝大通(1149年-1212年)亦到昆嵛山跟随王重阳出家。八月,王重阳连同五位弟子迁居到文登县(今山东省威海市文登区)姜实庵建立七宝会。

大定九年(1169年)四月,王重阳与马、谭、丘、郝四位弟子返回宁海军,周伯通修建了庵堂礼请王重阳居住,名曰“金莲堂”。马钰之妻孙不二(1119年-1182年)在同年五月初五来到金莲堂出家,后又于八月在金莲堂成立金莲会。九月,王重阳到登州福山县(今山东省烟台市福山区)立三光会,又于蓬莱(今山东省烟台市蓬莱市)组织玉华会。同月,王重阳与马、谭、丘三位弟子西至莱州(治所在今山东省莱州市),度化刘处玄入道。十月,又于掖县成立平等会。至此王重阳在山东地区短短的两年之间“普化三州,同归五会”。

飞升归途

大定十年(1170年)正月初四日,王重阳自知行将羽化,召集四位弟子吩咐后事[12],飞升于返乡途中。

在王重阳逝去后,马钰、谭处端、丘处机、刘处玄四人将王重阳遗蜕暂时安葬于孟宗献花圃,回到终南山与和德瑾、李灵阳及其他王重阳的好友弟子会面,居于刘蒋庵(今陕西省户县重阳万寿宫)修治葬所。

大定十二年(1172年),马钰、谭处端、丘处机、刘处玄将王重阳遗蜕带回关中,葬于刘蒋庵。

元代,至元六年(1269年),元世祖忽必烈敕封王重阳为“重阳全真开化真君”。至大三年(1310年),元武宗进一步加封王重阳为“重阳全真开化辅极帝君”

人物成就

综述

王重阳创立全真教,主张儒、释、道三教平等,提出“三教从来一祖风”的和谐学说。全真道内以《道德经》为主、《孝经》、《般若波罗蜜多心经》为辅,认为修道即修心,除情去欲,存思静定、心地清静便是修行的真捷径。所以,全真道不崇尚符箓,不事黄白炼丹之术。

传统道教自南北朝寇谦之、陆修静改革、整顿后,历隋唐五代宋的漫长岁月,尤其到北宋末年,已呈现不景气趋势。以符籙派为主流的道教,支派争流,一些道流徇末遗本,出现一些流弊,引起社会一些不好的舆论。作为有识之道教知识分子,不能不思其改革。

王重阳是接受这一派的思想,以新的宗旨、修持方法对旧道教进行了大量的改革,进一步把老庄清静无为的思想贯彻到教义中。王重阳以《道德经》则尊道,主张无心忘言,柔弱清静。正心诚意,少思寡欲。注重修行,分为真功和真行。真功即内修,其修持大略以识心见性,除情去欲,忍耻含垢,苦己利人为宗。全真因内修“求返其真”,主张功行双全,以期成仙证真,所以叫“全真”。这种内修主要是修养精神,即性,也称为性功,全真教既修性,也修命。真行即外修,主张济世度人。

主要思想

立教宗旨

《重阳立教十五论》是王重阳对全真弟子的修行规范总要,当中包括立教宗旨、入门修练准则、道士日常修习法则、内丹修炼宗旨及修道者所应达到的境界等。他在修行上主张出家投庵,发扬了道教道士出家住观的教团形式。王重阳本人在修行之初就舍弃妻女离家修行,他在度化已经成家立室的马钰、孙不二夫妇时亦劝导他们出家皈依。在《重阳分梨十化集》中收录了他对二人的劝说诗句,如有“若是居家常似旧,马公无分做神仙”、“马风子、辞别家乡,与风仙作伴。”、“脱家缘、故做心风。不迷假相,直认真风”等语,因此强调出家修行是全真道创立初期的一大特色。王重阳认为凡是出家的人都先须投庵。因为庵是房舍,乃人一身的依靠。当身体有所依仗支援,心灵便会渐得安定,气与神亦会因此和合畅顺,得以进入真道。王重阳重视群体形式的修练,他主张修道者应“合道伴”,但对道伴的条件有着明确要求:

道人合伴本欲疾病相扶,你死我埋,我死你埋。然先择人而后合伴,不可先合伴而后择人。不可相恋,相恋则系其心;不可不恋,不恋则情相离。恋欲不恋,得其中道可矣!有三合三不合:明心、有慧、有志,此三合也。不明著外境,无智慧性愚浊,无志气干打哄,此三不合也。立身之本在丛林,全凭心志,不可顺人情,不可取相貌,唯择高明者,是上法也。

这反映王重阳重视门人之间在修道过程中的互相扶持。而他于山东传教时在短时间内就成立了“三州五会”的地方教会,组织群众共同修练,也是他重视群体修道的具体实践。这种创立地方会社的传教模式亦被其弟子所继承,如丘处机在晚年西行会见成吉思汗后回到燕京,就在当地创立了“平等”、“长春”、“灵宝”、“长生”、“明真”、“平安”、“消灾”、“万莲”八会。尽管王重阳重视群居住观的修行生活,但他也认为门人可以借着云游四方以助修道。

修练要旨

王重阳重视性命之学及内丹修行,主张去除世俗欲念。他曾经对马钰说“凡人入道,必戒酒色财气、攀缘爱念、忧愁思虑,此外更无良药矣”。王重阳的诗词中有仔细陈述酒、色、财、气对修行的害处,例如在《西江月‧四害》一词中云:堪叹酒色财气,尘寰被此长迷。人人慕带似醯鸡,乱性昏神丧慧。独我摇头不管,介然甘守孤恓。粗衣粝食淡黄虀,养就胎仙既济。

他认为酒、色、财、气会令人沉沦,丧乱失神,故在生活上的衣食亦应以简朴为主,才能在修行上取得成功。他又以诗分别论述四害如何损害人的精神及身体:

在《酒》诗中,王重阳认为“酒”恶唇,赃口,对人对己都没有好处。

在《色》诗中,王重阳认为“色”多祸,消福,损耗身体,败坏仁德。

在《财》诗中,王重阳认为“财”作孽,为媒,沦丧德性,招惹灾祸。

在《财》诗中,王重阳认为“气”伤神,损胃,争强好胜于情于法都不符合。[29][27]

除了戒绝酒、色、财、气外,王重阳亦教导门人要保持心中清静,过简单自然的生活,修养性命。他在《三州五会化缘榜》中教导会众:修行不要走旁门左道,饥来吃饭,睡来合眼,刻意的打坐、学道都不用,只需屏除杂念,心中清净,自自然然就是修行。

上述的教导应该是王重阳在五会草创时对教徒的概略指点,因此劝勉他们不用急于求成,而是应该先由生活的基本做起,以清静为基础,再实践“真功真行”。后来全真道士晋真人在解释何为“真功真行”时就指出:要修得道果,必须积德行善,自然可以感动天地。除了真心实意的清修,还要济贫拔苦,救人患难,劝人向善,只有言行都先人后己,没有一点私欲,才是真正的“真功真行”,所以“真功”是指静虑心神后的内练功夫,“真行”就是指无私的助人善业,当中包括入世的救济及弘道宣教。

王重阳在修行上十分注重性与命的修持,例如他在《重阳立教十五论》、《第十一论混性命》中提到“性者神也,命者气也。性若见命,如禽得风,飘飘轻举,省力易成。”可见他认为性与命对修行同样重要,是互相增益的。王重阳亦视内丹为通向证道的阶梯,在他关于修行主题的诗词中有大量运用内丹术语的作品。例如以下这首以《修行》为题的七言律诗:断云飞尽月光明,返照神舟傍岸行。水火相逢开正路,木金间隔定长生。黑铅赤汞分南北,白虎青龙换甲庚。依此修持真了了,空中结就玉丝棚。

他另外一首以《金丹》为题的七言绝句亦直接表现出重视返归真性、去除凡思俗念、以身体作丹炉的内丹修持思想:本来真性唤金丹,四假为鑪炼作团。不染不思除妄想,自然衮出入仙坛。

三教关系

王重阳的修行思想以道教为主,但同时容纳儒、佛两教。他在对待三教的关系上持开放宽容的态度,认为三教有互相交融兼摄之处。经常被引用的七言律诗《孙公问三教》就反映出这方面的思想:“儒门释户道相通,三教从来一祖风。悟彻便令知出入,晓明应许觉宽洪。精神炁候谁能比,日月星辰自可同。达理识文清净得,晴空上面观虚空。”

此诗首两句“儒门释户道相通,三教从来一祖风”就简单认为王重阳是“三教合一”的支持者。后两句“悟彻便令知出入,晓明应许觉宽洪”就清楚地表达到如果能够悟彻三教,就会明白他们之间是有所不同(出入)的,故此需要以宽容的态度来对待这些差异。这反映出王重阳在此诗的重点在于回应三教关系应该如何处理,三教之间虽然有相互契合之处,但亦有不同之处,在此诗中他并非认为三教是纵摄为一,反而是互有异同。

在另一首诗《问禅道者何》里,王重阳认为道佛二教在修行上可以互相兼通[36][37]。在《答战公问先释后道》一诗中,他亦认为道、佛二教“是一家。

值得注意的是,上述关于王重阳谈及三教关系的诗都是出于回答人们询问而写。这显示出王重阳愿意在回应外界的请教时,表现出对儒、佛二教抱持开放的包容态度。他尽管对儒、佛二教的修持表示认同,但其宗教身份认同及修练方式均以道教传统为根基。而全真道亦不像后世三教合一的思想般,分别从儒、佛、道三教各取部分思想教理合为一教,而是一直都以道教教理及修持为宗教实践的主体,如主张内丹修练及性命之学以致成仙。《重阳立教十五论》《第七论打坐》提到的境界是“虽身处于尘世,名已列于仙位。不须远叅他人,便是身内圣贤。百年功满脱壳登真,一粒丹成神游八表。”《第十二论圣道》亦云:“入圣之道须是苦志多年,积功累行。高明之士、贤达之流方可入圣之道也。身居一室之中,性满乾坤。普天圣众默默护持,无极仙君冥冥围绕。名集紫府,位列仙阶。形且寄于尘中,心已明于物外矣。”可见王重阳终极的宗教修练追求仍然是以道教传统的登真成仙为目标。

此外,金源涛在《终南山神仙重阳真人全真教祖碑》中虽然记载“真人劝人诵《般若心经》、《道德》、《清净经》及《孝经》,云可以修证。”但他亦将王重阳与佛教达摩及儒家的子思相比,视他为发扬道教义理的真人:夫三教各有至言妙理,释教得佛之心者,达么也,其教名之曰禅;儒教传孔子之家学者,子思也,其书名之曰《中庸》;道教通《五千言》之至理,不言而传,不行而至,若太上老子无为真常之道者,重阳子王真人也。其教名之曰全真,屏去幻妄,独全其真者,神仙也。

而刘祖谦撰写于天兴元年(1232年)的《终南山重阳祖师仙迹记》,在文章的开首亦认为王重阳“始于业儒,其卒成道”。故当世士人亦认为王重阳是道教的代表人物。故此,若认为王重阳是“三教合一”思想的提倡者,则会模糊了他一直以来以道教为本位的宗教立场与修练方式。事实上他只是在宗教对话及交流上对儒、佛二教持开放态度,并认为在部分实践范畴中彼此有着共同的基础。

万法归宗

王重阳与僧人多有交往,也常有互相之问难,因而也要作各种阐释,如《问阐道者何》。

佛禅之理他也反复琢磨,进而归结为道,在《蓦山溪》中把佛、道二教相通的东西相提并论,但是最后还是“三清好”(仙境)、“归三岛”(蓬莱等仙岛)。做道教“神仙”强于“诸佛”。

全老庄之真

王重阳似乎是有意无意的针对上述朱熹对道教的批判,振兴道教,创立了全真道,保全老、庄之真,从《老》、《庄》书中寻求真理、真义,王重阳以老氏之学立教。[44]

其一,以老氏之学为教;其二,“三教合一”仅为其“绪余”,不是主要的。这第二方面已于上述,这里不必多说了。且阐明一下其以老氏之学为教。

王重阳在一首《望蓬莱》的词中说:为甚得通三一法,都缘悟彻五千言。立起本根源。

“三一”原为神名,作为道教名词之后,又有多种解释,如《玄门大论三一诀》引孟法师云:“今三一者,神、气、精;希、微、夷;虚、无、空”。并且说:“用则分三,本则常一”。然后,三神、三光、三色以及身中三宫、三田等等修炼方术的依据,都当属于三一法。所以《三一九宫法》说:“夫三一者,乃一身之灵宗,百神之命根。”据此,王重阳之“得通三一法”,可以理解为他之所以通晓道教之理和法(包括修炼),其原因就在于领悟和透彻的理解了“五千言”——《老子》。王重阳一生致力于此,教人诵读《老子》,是希望恢复道教创始阶段“都习老子五千言”的状况,因为在王重阳时期大部分地区已经在元朝的统治下,独立建教已经不可能,没有提倡三教来的容易,故主张三教平等,所以他同时还叫人读《孝经》和《心经》。

王重阳推崇《老子》,时时提及“五千言”:“五千言,二百字(按:《心经》260余字,简称“二百字”)。两般经秘隐,神仙好事。灵中省、悟彻玄机,结金丹有自。”

“理透《阴符》三百字(按:实为380多字),搜通《道德》五千言,害风一任害风虔。”

“夺得真容不问年,满炉香火五千言。”

王重阳对《老子》恭敬、虔诚之至,所以当“迟法师注《道德经》”时,他写道:“遵隆太上五千言,大道无名妙不传,一气包含天地髓,四时斡运岁辰玄。五行方阐阴阳位,三耀初分造化奴。窈默昏冥非有说,自然秘密隐神仙。”

在另一首《和迟法师韵》中又说:“直躬弯射有为,中水涌两相宜。通道德遵公注,意无为只自知。”

由此不难看出,王重阳尊崇《老子》,也依靠前人和他人之注释读《老子》,但是对《老子》有自己的“意”、“悟”、“搜通”和理解,而非世人所说的与佛教相同、非道教。也正因为如此,王重阳就是王重阳,能够独守自己的家风(道家),这是难能可贵的。

主要著作

《金莲正宗仙源像传》记载王重阳有《全真前后集》、《韬光集》、《云中录》、《分梨十化说》流传于世[12]。明代《正统道藏》收录了以下王重阳的传世著作:

《重阳全真集》

《重阳教化集》

《重阳立教十五论》

《重阳分梨十化集》

《重阳真人授丹阳二十四诀》

《重阳真人金关玉锁诀》