长三角,帝国奶牛的逆袭|大象公会

文|海下

永历十二年(1659年)夏天,噩耗一个接一个的传进饱含故国之思的江南士绅的耳朵里。西南的永历皇帝在清军追赶下逃入缅甸,东边的国姓爷郑成功则在南京城下折戟沉沙,撤回海岛。

此时江南已经承平近十年,公开的反抗者已经隐身匿迹,更多的士人只能在剃发易服后心怀故国。他们即将面对的不仅是大明复兴梦的破灭,更在于随着战事的平定,清廷不再担心他们能够联合复明势力,斧钺自然要降临。

1661年,西南大局已定,清王朝就腾出手来狠狠地报复怀有异心的南方人。

使江南士人大吃其苦头的「科场」、「奏销」、「哭庙」三案及庄氏史狱,再加上波及康雍乾三朝的文字狱,无不宣示着皇帝的报复欲,这几乎是当时公开的秘密。清人评价,这是「朝廷有意与世家有力者为难,以威劫江南人也」。

然而历史的吊诡在于,三百年前,他们为之奔走呼告的大明朝,也曾基于同样的理由折磨着他们的祖先。

乞丐与私盐贩子

300年前的元末明初,江南的士人们同样要在两个政权之间选边站。一边是经过他们改造的私盐贩子张士诚政权,如今名义上依然忠于大元朝廷;另一边则是出身乞丐的朱元璋,正为了夺取天下而洗刷与红巾军的关系。

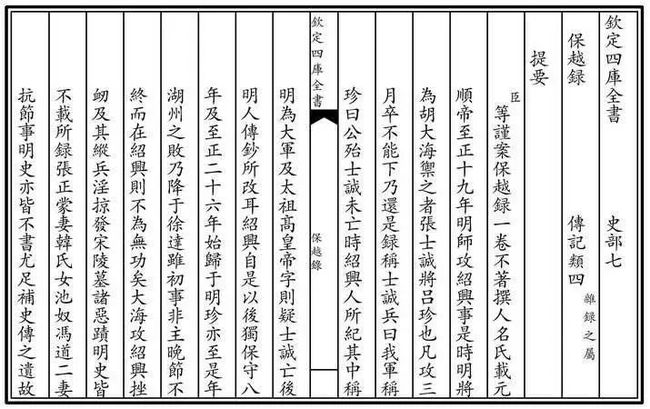

· 保越录是支持张士诚的江南文人对朱张两军争夺绍兴的经历的记录,详细记载朱元璋部下胡大海在绍兴周围的屠杀破坏

· 保越录是支持张士诚的江南文人对朱张两军争夺绍兴的经历的记录,详细记载朱元璋部下胡大海在绍兴周围的屠杀破坏

在后世民族主义史观描绘下,元代普遍存在残酷的民族压迫,但事实是江南地主过得颇为惬意。

蒙元一朝政治,一言以蔽之是「内北国而外中国」,南方汉族士绅在中央政治中无法发挥突出作用,但这也意味着他们在地方获得了极大自由。

元朝对江南地区所征收的赋税,较之宋朝尤轻,政府对民间的管制更是微乎其微,地主们可以大搞土地兼并,经营商业,也可以参与到地方政治之中,士绅地主们俨然土皇帝。

明人笔记和史料对此有着大量记载:

胜国 (指元朝) 时,法网疏阔,征税极微。吾松 (江) 僻处海上,颇称乐土。一家雄据一乡,小民慑服,称为野皇帝,其坟至今称为某王坟莹。 ——吴履震《五茸志逸随笔》

腹里(江南)汉儿百姓……更田多富户,每一年有收三二十万石租子的,占著三二千户佃户,不纳系官差发,他每(们)佃户身上要的租子重,纳的官粮轻。

——《元典章》卷二四

私盐贩子张士诚从江北而来,占据了以苏杭为核心的江南大部,与当地士绅地主开启了合作统治,「开府平江,文士响臻」。由于江南士人的大量参加,张士诚的政权迅速文人化。与逐鹿天下的群雄专用武将不同,三位江南文官王敬夫、叶德新、蔡彦文成为张士诚政权的决策核心。

江南士绅眷恋着元朝治下的太平景象,在他们的影响下,张士诚也满足于保境安民,未有大规模军事行动。比如在朱元璋陈友谅激战时,张士诚未加以利用,反而在吴地兴建了大规模水利工程白茆港。

当时有歌谣表现张士诚执政的这一特点:「丞相(指张士诚)做事业,专用王、蔡、叶,一朝西风(指朱元璋)起,干瘪。」

乱世中的太平不过是仓促一瞬,朱元璋在消灭了西边的白莲教教友陈友谅后就向东进军。朱元璋集团信心满满:江南民性柔弱而张士诚身边也尽是迂腐书生,大兵所至必然望风而降。

然而,事实却大大出乎朱元璋意料。

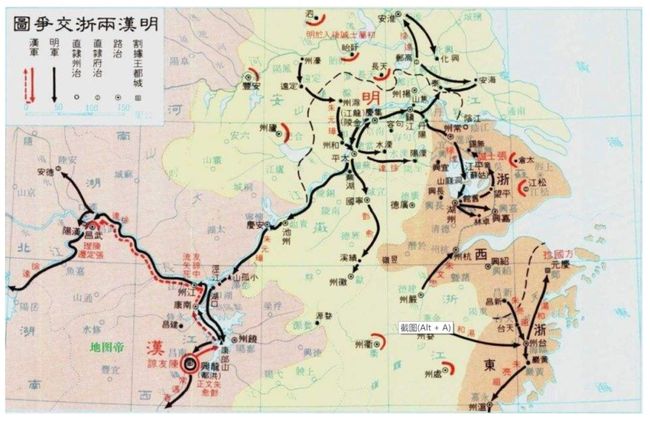

· 1366年,朱元璋向东进攻张士诚,此时其已占据明显优势

· 1366年,朱元璋向东进攻张士诚,此时其已占据明显优势

江南士绅绝大多数都对张士诚政权死心塌地,吴民多死守顽抗,战斗异常激烈,持续了近一年。最后张士诚被困于苏州城内,弹尽粮绝而不忍做出人相食之事,只有开城投降。

在许多记录中,此时的张士诚都被描述成一位不忍子民牺牲的仁慈统治者:

张士诚被困日久,城中食尽。……士诚乃集吴民告曰:「事势如此,吾无策矣,将自缚诣军门降,以救汝曹,若死守,则城破无噍类矣。」民闻伏地长号,有死守志,不听遣。嫔御悉自经于齐云楼下……吴民哭声数十里。 ——黄時《蓬窗类记》

虽然此前就有刘基、宋濂等江南士人归附,但更多的人还是占到了他的对立面,如今他已经占有压倒性的优势,江南的士绅地主却依旧对张士诚保有忠诚。

多年以后,在南京城坐稳了皇位的朱元璋,依然对自己无法得到同样的爱戴耿耿于怀。在明初野史笔记中,到处是朱元璋和吴人相遇,而吴人感念张王的桥段:

高皇尝微行至三山街,见老妪门有坐榻,假坐移时,问妪为何许人?妪以苏人对。又问:「张士诚在苏何如?」妪云:「大明皇帝起手时,张王自知非真命天子,全城归附。苏人不受兵戈之苦,至今感德。」 ——徐祯卿《翦胜野闻》

最让他愤恨的,莫过于从苏南迁往首都的吴人,依然称张士诚为王,只管他叫老头。

太祖尝微行京城中,闻一老妪密呼上为老头儿,大怒。……曰:「张士诚小窃江东,吴民至今呼为张王,吾为天子,此邦呼为老头儿,何也?」即命籍没民家甚众。 ——陆容《菽园杂记》

笔记未必全然真实,但着实可以反映当时社会舆论。

明朝定鼎中原后,江南地主对朱明政权的反应仍旧冷漠,纷纷做起了前朝遗民。朱元璋出身淮西游丐,早年吃够了地主官员的苦头,连年征战又在江南颇受冷遇,对江南人一贯没好眼色。现在坐稳龙椅,哪有不还以颜色的道理。

· 帮助朱元璋打下江山的淮西集团

· 帮助朱元璋打下江山的淮西集团

不开心的南方人

朱元璋对江南的整饬,首先是从经济的压榨开始的。有明一代,张士诚统治的核心地带赋税特别苛重,尤其是苏松二府。

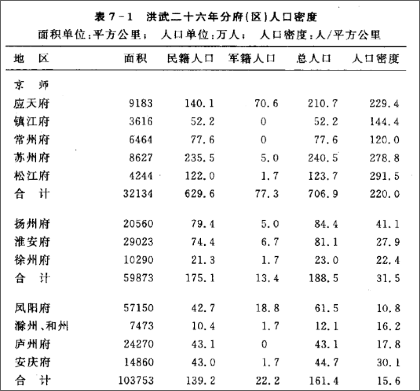

如下表所示,在洪武年间,两府以占全国1.76%左右的田亩,承担着全国13.69%左右的税粮,虽然后期有所放松,但平均下来也是以2.31%左右的田亩负担着全国12.36%左右的税粮,「苏松重赋」成为江南人普遍的抱怨。

· 来源:从「苏松重赋」到「三饷」均摊,方兴,中国经济史研究,2010-03-15

· 来源:从「苏松重赋」到「三饷」均摊,方兴,中国经济史研究,2010-03-15

除了田赋,明代还有两种粮食税,分别是漕粮——供给边防军人,以及白粮——供给京城权贵宫廷。这些负担也主要落在了江南人头上,就明代中期漕粮而言,全国限额400万石,仅江苏的江南五府就提供了1334950石,占了总数的1/3强。最高的苏州一府,每年交纳漕粮多达到全国的六分之一。

正税和摊派之外还少不了各种附加费,摊派往往数倍于正粮,比如苏州府,额粮270万余石,加征至八百万石。正德时,松江人顾清家田地应纳正粮1.62石,而加耗达12.9石。

也有后世学者认为,江南的粮食产量较高足以承担这样的赋税,但如果说苏松重赋还有出于地区农业发展水平的考虑,人口的强制迁移则是带有占有明显的惩罚色彩。

朱元璋主导的人口迁移被称为「洪武赶散」,驱动了几十万甚至百万江南人背井离乡。

元末战乱后朱元璋的老家凤阳府人口凋亡尤甚,作为中都实在太过荒凉。为了充实祖宗之地,在攻陷苏州的当年朱元璋就将苏州富民迁实濠州。洪武三年,迁4000余户江南人填凤阳。四年以后,迁江南民14万实中都。

·

这些移民在营造中都的过程中大吃苦头,在明初的严密控制稍松懈后,就以各种方式逃回老家,其中行乞卖艺也是一条出路。凤阳花鼓唱词中所谓「自从出了个朱皇帝,十年倒有九年荒」的出处众说纷说,江南移民控诉朱元璋也是一种说法

·

这些移民在营造中都的过程中大吃苦头,在明初的严密控制稍松懈后,就以各种方式逃回老家,其中行乞卖艺也是一条出路。凤阳花鼓唱词中所谓「自从出了个朱皇帝,十年倒有九年荒」的出处众说纷说,江南移民控诉朱元璋也是一种说法

首都南京也需要充实人口,洪武十三年,苏浙地区共有四万五千多家富户,被朱元璋强制迁往南京,他们带来的财富理所当然要用来繁荣都城。

洪武十五年云南平定后,朱元璋又不断从内地往云南移民,以充实边疆,不少原本被迁移到南京的江南人又要跟着大军去戍守边疆。沈万三修城墙惹怒朱元璋,最后被发配云南的故事正是在此背景下诞生。

· 惨烈的元末大洪水席卷大半个中国,造成了大规模的人口死亡,张士诚控制的江南人口损失不大,有能力大规模对外移民 /来源:中国人口史·明代卷

· 惨烈的元末大洪水席卷大半个中国,造成了大规模的人口死亡,张士诚控制的江南人口损失不大,有能力大规模对外移民 /来源:中国人口史·明代卷

江北各府也遍布着江南移民。在扬州、泰州、淮安、盐城等地区,当地方言都会把睡觉叫作「上苏州」,会自称祖上来自于苏州阊门。民国时期《泗阳县志》载,元末明初,由苏南迁来的有翁、朱、卢、吴等25氏族,其中由苏州迁来的有21族。

这段强制迁移的记忆在强力的政治压迫下少有明文记载,但演变成了苏北民间各种荒诞的传说:

苏州阊门一带突然出现很多红头苍蝇,见人就叮,叮了就死,百姓纷纷逃往江北避难。又有船行至江中,有江猪(谐「朱」)要吃人,常常将船掀翻,多亏船神保佑才顺利渡江,但江猪不死心,就在北岸挖掘,导致长江北岸的江堤经常坍塌。

到了洪武时代中晚期,三吴的大户巨姓们「或死或徙,无一存者」,原本的繁华之地一片萧条,「邑里萧然,生计鲜薄」,过者无不感伤。

· 苏州阊门可能是移民的集中点,或者是移民命令的签发地。从这里大量江南人被迁往苏北

· 苏州阊门可能是移民的集中点,或者是移民命令的签发地。从这里大量江南人被迁往苏北

朱元璋死后的建文新政一度给江南士人带来了希望,众多江南士子聚集在年轻的皇帝身边,没想到来自北平的燕王朱棣靖难成功,再度把他们打压下去。朱棣不仅带来了大量靖难功臣,占领了大小官职,还把首都直接搬到了北平。

南方人的抱怨更多了。迁都北京后,吃的粮食还是要江南出,而且粮食运输必须包邮,江南的转运成本大大增加。

漕运问题还算是公论,私下里的抱怨更难听。

不仅是江南士人,东南沿海的士人都对京城风气颇有意见,比如福州的谢肇淛、台州的王士性。他们的私人笔记里充满牢骚:北京人懒、贪玩、好吃、偷奸耍滑,只会靠着诈骗宫里钱财或挖前朝财宝一夜暴富,随后迅速败家云云。

京城妇女更要忍受南方男人的歧视,被挑出了各种缺陷,不适合给外地公务员当老婆:

京师妇人有五不善:馋也,懒也,刁也,淫也,拙也。余见四方游宦取京师女为妾者,皆罄资斧以供口腹,敝精神以遂其欲,及归故里,则撒泼求离,父母兄弟群然嚣竞,求其勤俭干家,千百中不能得一二也。

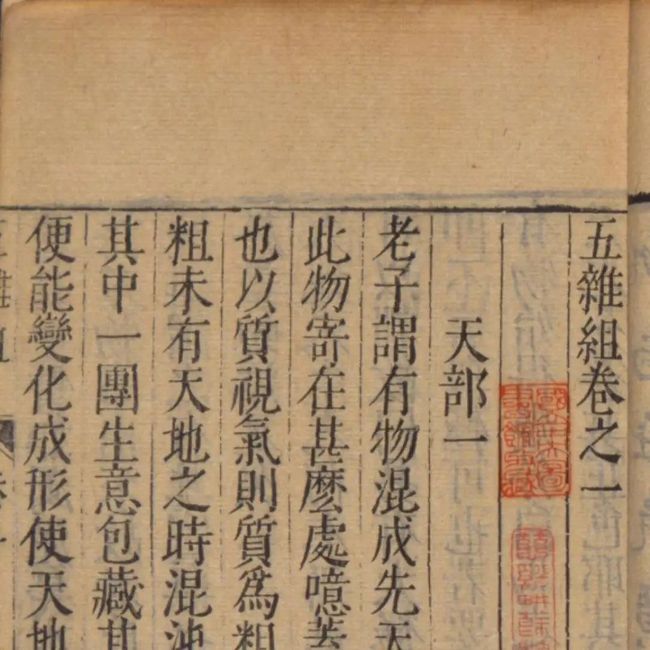

——谢肇淛《五杂俎》

与此同时,当然不忘追忆南方,尤其是江南女子:

维扬居天地之中,川泽秀媚,故女子多美丽,而性情温柔,举止婉慧……诸方不能敌也。 ——谢肇淛《五杂俎》

· 仇英《汉宫春晓图》局部

· 仇英《汉宫春晓图》局部

最让南方人惊讶的,是大都市里数量惊人的闲人乞丐,拿到一点钱就赌博,可以把裤子都输光,下场极惨。最终,他们只得感叹:

燕云只有四种人多:奄竖多于缙绅,妇女多于男子,娼妓多于良家,乞丐多于商贾。 ——谢肇淛《五杂俎》

依靠这样的首都市民,国家怎么能长久?这俨然成为了超越地域的共识。运河边的山东士人也发出这等警语:

国家建都幽燕,北无郡国之卫,所恃为腹心股肱者,河南、山东、江北及畿内八府之人心耳。其人……一不如意,则轻去其乡;往往一夫作难,千人响应…… ——《明史·勒学颜传》

· 明代北京周边地图(《皇明职方地图》)

· 明代北京周边地图(《皇明职方地图》)

南方士人力主南迁,一直没有成功过,有一位叫做李塨的大臣南迁未果后,竟痛哭道:「天意不使南也,已矣(完了)!」

奶牛的逆袭

虽说南方人在明代长年受到打击压榨,但到了明朝后期,江南的底气忽然硬了起来。

最显著的对比是,开国时期,朝廷可以随意对江南施加重税,漕粮白粮也可劲的往江南人头上加征,到了明末,帝国却很难再从江南予取予求。

虽然田赋很高,但江南拖欠的也很多,而且是越来越多。

根据学者研究,朱元璋时期的洪武二年至洪武三年(1369-1370),苏州府拖欠率仅为7.1%,到嘉靖三十年至三十九年(1551-1560),浙江等省、苏州等府拖欠率就到了34.8%,万历五年(1577),苏、松常、镇四府拖欠率高达了66.9%。每个年份的具体数目频繁变动,但江南的赋税越来越难收倒是一个非常明显的趋势。

· 张居正改革后,明代税收由实物征收改为货币化征收,但江南地区的拖欠比例更是不断提高

· 张居正改革后,明代税收由实物征收改为货币化征收,但江南地区的拖欠比例更是不断提高

国家收不抵支,清查田赋又是难以推行,万历皇帝为了扩大皇室收入,派出太监充当矿监税使,想要在日益兴盛的工商业中分一杯羹。

从万历二十五年至万历三十四年(1597-1605)这十年的时间里,地方上的矿监税使总共给朝廷上供白银五百多万两、黄金一万二千两有余。这笔钱直接进入万历皇帝自己的腰包。

江南众多工商业城市更是勒索的重点,但此时要想让江南无声地做好帝国奶牛已经不太容易,当年的朱元璋可以轻松没收大量江南富户的家产,但万历皇帝却只能绕开官僚体系,派出名不正言不顺的太监,而且几乎每次行动都会激起大规模群体事件。

万历二十九年(1601),明神宗派税监孙隆到苏州征税。这位太监当过苏杭提督织造,熟悉苏州丝织业内情。他一到苏州,就跟当地的地痞土棍勾结,在城内各处设立关卡。恰逢连绵阴雨,许多桑田被淹,孙隆催税甚急,于是激起民变。他的多个爪牙被苏州市民处死,孙隆本人在县令掩护下狼狈而逃。

· 事后官府追踪,以织工葛成为首的五位普通市民挺身而出,承担了责任遭到杀害,复社文人张溥于崇祯元年为五人墓碑题记,直呼「明死生之大,匹夫之有重于社稷」

· 事后官府追踪,以织工葛成为首的五位普通市民挺身而出,承担了责任遭到杀害,复社文人张溥于崇祯元年为五人墓碑题记,直呼「明死生之大,匹夫之有重于社稷」

· 万历年间部分东南民变统计

/ 来源:明代后期江南城镇的群体抗议事件,吴迪,云南师范大学,硕士论文,2014

· 万历年间部分东南民变统计

/ 来源:明代后期江南城镇的群体抗议事件,吴迪,云南师范大学,硕士论文,2014

到了万历崇祯年间,为了收拾后金和农民军,朝廷不得不开征三饷(辽饷、剿饷、练饷)。一番争论后,最终确定税收以地亩为单位征收。

要知道,江南人多地少,单位土地可投入的人力大大高于北方,土地产出也悬殊,而江南庞大的工商产业却完全在征收范围之外,最终主要的负担都压到了北方小农身上。

在辽饷加派中,北方农户的平均负担远远超过南方,而江南,苏州、松江、常州的核心地带的户均负担更是在南方诸省较低。盘算下来,河南农户的户均负担竟是苏州的7.32倍,是松江的6.03倍;人均负担来算,河南也是苏州的2.94倍、松江的1.61倍。

江南士人腰杆变硬背后,是他们经济实力与政治地位的稳步提升。

明代中后期的江南已经刷先实现了产业升级,其手工业——棉纺织业和丝织业已成为全国之冠,各类工商业市镇星罗棋布。

因此与其他地方的士绅相比,江南的士绅可以多种经营,集地主、商人、士大夫于一体,确保社会地位的稳固。「士大夫家多以纺绩求利。其俗勤啬好殖,以故富庶……如华亭相(徐阶)在位,多蓄织妇,岁计所积,与市为贾。」

· 嘉靖时期的的松江人徐阶就是一个典型的三位一体的江南官僚

· 嘉靖时期的的松江人徐阶就是一个典型的三位一体的江南官僚

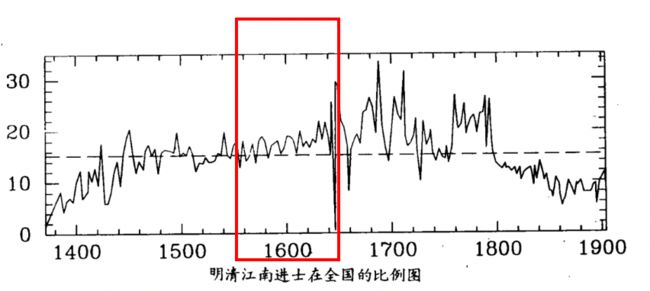

另一方面,虽然明代为了搞好地域平衡,在科举名额的分配上煞费苦心,但江南士人在科举中的优势还是无法阻挡。明初江西士人是科场霸主,到了16世纪浙江士人后来,到了晚明,南直隶(今安徽、江苏、上海)的士人最终登顶。

· 红框内为晚明时期,明初江南人在进士总数中比例不高,在明末则稳定在15%以上,尤其在崇祯时期更在20%-30%之间

· 红框内为晚明时期,明初江南人在进士总数中比例不高,在明末则稳定在15%以上,尤其在崇祯时期更在20%-30%之间

科举优势对官僚群体有着直接影响,据学者统计,从万历十年至崇祯三年,内阁成员共47人,除1人未记载籍贯外,共有33人来自南直隶、浙江、江西、福建等南方地区,占总人数的70.2%。

· 江南人最知名的政治团体要数东林党,这个起于无锡东林书院的士大夫集团在中文互联网历史圈争议极大,但本身带有浓厚的历史发明色彩

· 江南人最知名的政治团体要数东林党,这个起于无锡东林书院的士大夫集团在中文互联网历史圈争议极大,但本身带有浓厚的历史发明色彩

江南士大夫在张居正和魏忠贤倒塌的两次政局大变动中都捞到了相当多的政治资本,中央决策层江南士人显著增加,并在某些时点获得了压倒性的优势。

比如万历二十一年,当内廷提出苏杭织造钱粮拖欠过多时,内阁首辅王锡爵(苏南太仓人)就拿出「苏松重赋」的说辞,同时提出连年水旱、倭寇肆虐等理由推脱。崇祯九年,局势更加恶化,武生李琎(陇西成纪人)提出让江南大户捐钱,另一大学士钱士升(浙北嘉善人)立即挺身阻止,甚至认为此举将激起民变,要把对方捉拿问罪。

明初被朝廷有意压制的南方人,终于在晚明迎来了全面复兴,但无论对朝廷还是他们,这都算不上好消息。

在乡党的庇护下,晚明的江南实现了历史上前所未有的繁荣,然而被忽视的则是无可救药的国势、即将席卷一切的北方流民,和关外铁骑。等待他们的是又一次天翻地覆的时代悲剧。

1643年,常州府武进人杨廷鉴通过崇祯皇帝的殿试,成为了大明朝最后一位状元,转身就被扯入了明清易代的漩涡里。

晚年,他退居乡里做起了大明遗民。大清可没大元那么宽厚,剃发易服是免不了的。虽然杨廷鉴三次拒绝了清王朝的征召,保持着遗民最后的倔强,但为故国守节的义务也在他们这代人身上戛然而止。杨廷鉴的两个儿子以大清新科进士的身份跪拜清朝皇帝,开始了江南与帝国体制的又一次轮回。

参考文献:

[1]明清江南进士数量、地域分布及其特色分析,范金民,南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版)1997。

[2]明代江南逋赋治理研究,胡克诚,东北师范大学,博士论文,2011。

[3]明代政争探源,郑克晟,紫禁城出版社,2014。

[4]南明史,顾诚,光明日报出版社,2011-8-26。

[5]中国人口史·第四卷,曹树基,复旦大学出版社,2005。

[6]明代后期江南城镇的群体抗议事件,吴迪,云南师范大学,硕士论文,2014。

[7]明朝的区域来源、政权性格与「江浙士人」,赵现海,古代文明,2016。

[8]从「苏松重赋」到「三饷」均摊,方兴,中国经济史研究,2010。

[9]明清之际士大夫研究,赵园,北京大学出版社,2014。

[10]万历野获录,(明)沈德符。

[11]五杂俎,(明)谢肇淛。

点击徽章,进入大象公会小程序▼