折叠屏时代的人机交互:华为MateXs的破题之作

由于华为MateXs的发布,让我们时隔多年,又想来详细地讲一讲关于交互的问题。

因为折叠屏手机的核心在硬件层面脚链和屏幕,我们已经在折叠未来中作了详细的阐述,而软件的核心则是图形界面的升级和改良,甚至某种意义来说,折叠屏图形界面的改良,其重要性甚至大于技术本身。

硬件技术为效率提升提供了基础,而效率的真正释放,则必须通过图形界面去升级。所以,在这个时间点去讨论这样一个话题是再合适不过了。

击上方播放视频

但是要理解这件事情,我们得先从人机交互的最开始讲起。只有把当下和放在历史进化的维度去审视,才能更好的理解未来:

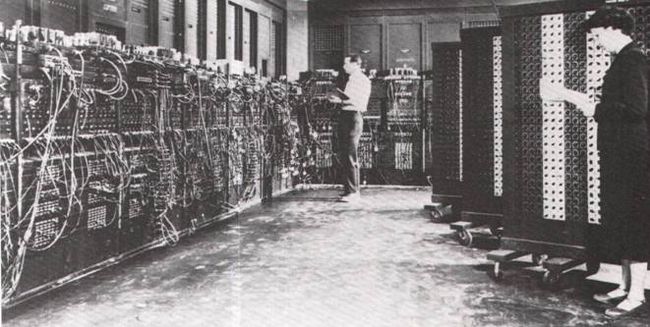

第一台通用电子计算机ENIAC

在人与计算机交互的早期或者说原始时代,跟计算机打交道是一个非常麻烦的事儿,每次计算之前,需要五名操作员插线,然后用电动打字机,在卡片上打一堆密密麻麻的孔,扔进计算机里,过一会儿计算机再输出一张都是孔的卡片出来,通过那些孔来判断计算结果。

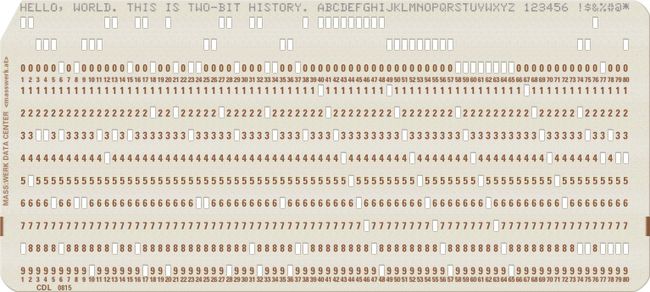

打孔卡片

这意味着,输入和输出之间存在着巨大的延迟,巨大的延迟意味着,计算结果的准确性和实效性都非常的不确定。无法发挥计算机真正的实用性潜力。

直到有一天,显示器被拿来和计算机进行结合,才产生了实质性的颠覆。这个颠覆在今天很难想象它的意义:过去人们输入一个指令,要等很久很久才能看到结果,可突然有一天,当人们按下键盘,就能看见反馈的时候,那种久久旱逢甘霖的感觉,只有用“颠覆性”三个字才能形容!输入与输出延迟问题的解决,让计算机的使用效率得到了大幅度提升。

指令化界面

不过,人们很快就发现了新的问题:当时的界面还是指令化的,得到的反馈也是一行行的文字结果。它的理解成本和对于操作人员的技能要求是很高的。也就是说,只有程序员才能使用。这大大限制了计算机的应用范围。

对于这个问题,人们找到的解药,名叫GUI(Graphic User Interface),也就是大家常说的“图形界面”。它把过去一行行的指令,变成了图像化的展现方式,寻找一个文件,不再像过去那样需要输入晦涩难懂的指令,而是像真实世界一样打开一个文件夹即可。这件事让普通人也有了使用计算机的可能。

早期的Windows系统界面

施乐实验室的探索,苹果 Macintosh的发布和微软 windows 操作系统的普及,让GUI和PC的交互逻辑得以进一步成熟,而这段发生在80年代的充满戏剧性的故事,直到今天依然是科技界里为人津津乐道的一段历史。至此,在经历了长时间的摸索后,人们才将人机交互发展带到了快车道上。直到今天,无论是使用电脑,手机平板,还是智能电视、智能冰箱等各种各样广义上的计算机,都沿用了80年代的那批人机交互先驱们的探索成果。

之所以说人们走上了快车道,是因为GUI普及之后,人们要解决的问题变得具体了很多,更确切地说,其实就是两件事儿:第一件事情是提升运算效率,这个跟硬件相关,在此就不展开了;第二件事情,则是改进图形界面,提升信息的交互效率。这其中一个重要的特征就是,以窗口化为代表的信息组织方式,让信息从计算机里输出给人的时候,可以通过多窗口、多线程的方式呈现。所以多年以后,计算机屏幕尺寸也从最早的9吋,一直飞到现在几十吋,越来越大。因为视窗化的输出逻辑下,尺寸决定效率。这基本概括了PC的演化逻辑。

可突然有一天,人们要解决的命题又多了一个。随着计算能力的发展,人们可以把计算机做得很小了,甚至放进口袋里的时候,又带来新的问题,那就是:如何在一个小的屏幕尺寸上,做出富有效率的图形界面。但要知道,人们起初并不认为这是一个问题,因为人们的经验主义,会直觉性地把PC上的成熟经验照搬过来。

苹果早期推出的PDA——Newton(牛顿)

这就是早期PPC和PDA的交互逻辑,虽然屏幕尺寸小了,只有5吋,但依然有PC的鼠标光标和键盘,甚至再配支笔,让人们可以在一个5吋的屏幕上,像电脑一样做各种各样的窗口化管理。很多人对这种交互方式印象非常深刻,甚至会认为这件事情很酷。但是今天以历史进程的眼光回看,PPC没有得到很广泛的普及,其中一个很重要的原因就是,这样简单粗暴地照搬PC的交互方式,事实证明并不是最高效的。

直到又有个人跳出来说,你们都错了,移动端的图形界面不应该有窗口管理,应该只有一个窗口,要么全屏打开,要么直接关掉;也不应该用笔或键盘这种操作精度极高的交互介质,就直接用手。不明白是吧?那我做个产品给你们看——这个产品就是我们知道的iPhone,这个人呢,当然就是乔布斯。

乔布斯奠定了智能手机交互的基础

跟以往的交互进化比起来,这次并没有那么顺利,因为PC的经验太过于成功了,甚至有人说,乔布斯是神经病,没有实体键盘怎么可能有效率呢?

后边的故事,想必大家都已经很清楚了。

至此,人类终于完成了在人机交互上的认知进化,那就是,人们已经充分的意识到了,基于不同屏幕尺寸去针对性优化图形界面,才能够得到最佳的交互效率。

所以7吋以下叫手机,7-13吋叫平板,13吋以上叫电脑,图形界面的设计方法,也有着各自的思路和特点。这就是人们今天在人机交互上所处的格局。

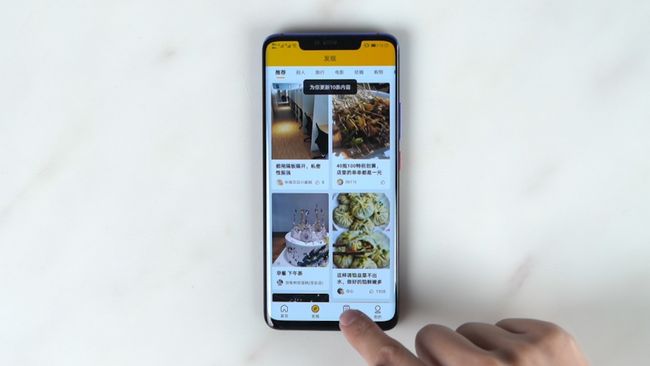

当下的智能手机UI界面

至于移动端,尤其是手机的图形界面,就是确切地沿着乔布斯当年的思路去进化发展的:单一窗口,全屏展示,要么开,要么关。单线程的交互逻辑。甚至在页面排布上都非常成熟且固定,别管是来自美团还是阿里巴巴,都是上面一个大的banner图,中间几个按钮,下面有四个tap,别管你是iOS 还是Android,都是上下左右边缘滑动,呼出空间进行操作。且这个交互框架非常成功,被人们广泛接受。

终于,人们看到了今天的命题——折叠屏。可以毫不夸张地说,折叠屏的出现,是在人机交互历史上,又一个重大的全新命题。因为这是人们第一次在可变的屏幕尺寸上,去做图形界面的设计。虽然我们积攒了丰富的经验,也有了更加深刻的认知,但是一种全新的尝试,让人们仿佛又回到了原点,重新进行探索。

经验主义路径就是,从最近的成功经验上照搬。最典型的就是折叠屏的UI平板化。这是我们看到折叠屏时代的第一次尝试,基于手指触控的多窗口化界面排布,它确实让人们看到了折叠屏这种产品形态能够在未来带来的巨大潜力,但是作为最早期的尝试还是难以避免的撞上了两个巨大的障碍,第一,老生常谈的移动端的窗口化,这个已经被证伪。第二是相应而来的巨大软件适配工作量。处在萌芽期的折叠屏是不可能有如此大的感召力,让全行业去迅速跟进的。但作为一个硬币的正反面,这也恰恰给后来者,提供了改进思路和前车之鉴。那么作为第二代的折叠屏手机的代表,我们刚好可以通过MateXs 来看看华为对于这个命题的思考。

折叠屏,尺寸可变。在软件适配上,最大的挑战恰恰就是“可变” 二字。

折叠状态下,华为MateXs当然就是一部普通的手机,和我们平时看到的所有交互界面都一模一样,完整的延续了7吋以下的手机产品中沉淀下的思路和交互逻辑,正常的全屏化显示,单窗口化单线程。重点是在展开状态下,华为有没有什么新的想法。体验之后,可以总结为三种状态。

第一种状态,可以理解为1.5个线程。之所以说是1.5个线程,是因为它本质上还是只做一件事,虽然是一个应用全屏显示,只干一件事儿,但是与折叠状态相比,它多了一个信息层级。什么意思呢,就是它将一个App 里原本两个信息层级做并列显示。而且两层之间的关联性非常强,比如说左边是列表,右边是详情页面,右边永远是左边的下一级,虽然是一个应用,但是在信息层级上并列显示,把层级拉平了,省去了返回步骤,类似浏览器上多开了一个标签。

比如说在使用钉钉的时候,大多数情况下,只需要现在手机的这种交互状态,但如果是在工作多线程沟通的时候,在项目协调的时候,其实是需要快速在聊天列表和工作台之间去切换的,这时候相关层级并联显示的优势就体现出来了。

比如说在淘宝上购物,左边是搜索页面,右边是点开的某一个产品的详情页。然后再点击购买或者联系客服,又会变成左边是产品详情,右边是订单或者客服对话框。

所以它永远把相关性最强的两个页面同时展示给使用者。这样看起来比较硬性地对窗口进行规划,在手机的使用场景下,实际上是更合理的。历史的经验告诉我们,过去10年凡是尝试在手机上做窗口管理的都没成功过。

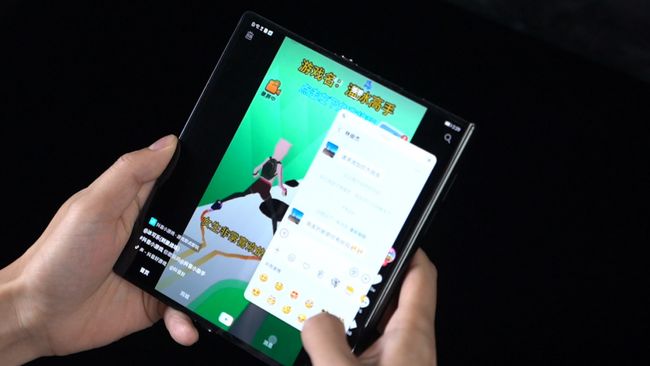

即便,这个时候再跳出一个窗口,系统也不会打破全屏窗口逻辑,而是以悬浮窗的形式显示,无论是APP本身还是弹出的窗口,交互的逻辑,永远只有开和关,没有重组和窗口管理。这是华为在折叠屏交互界面上的一个非常重要的特点,就是把窗口整理这件事儿完全干掉了,也是和上一代折叠屏界面相比最大的进化。

那么第二种状态是什么呢?

就是真的是两线程,左边是A,右边是B,两个应用可以完全不相干,比如你可以用左边屏幕打开股票软件,查看股市行情,右边屏幕用聊天软件,和其他股民交流经验和第一手信息;或者是左边屏幕参加视频会议,右边屏幕进行会议记录,或是发送工作邮件;甚至可以左右两边屏幕分别打开淘宝和京东,对比同样商品的价格,发货时间等等。

这就是典型的分屏逻辑,但是依然是单一逻辑,没有重组没有管理。在折叠屏现在的发展阶段这样的UI逻辑是具备很强大的合理性的。

第三种状态就是完全的全屏,一个APP,只展示一个层级的信息。这种状态对那种要求沉浸感的应用,会比较有帮助。比如说在看视频的时候,更大的屏幕会更身临其境;比如说阅读的时候,显示的内容更多,双手持握的方式也更接近阅读纸质书籍;在玩吃鸡的时候,会有更好的视野,更快发现对手。总的来说,它会比一个普通手机屏幕看起来更舒服、更爽。这是折叠屏很有价值的地方。

那么这个时候,一个合理的疑问就是,为什么需要多层级呢?现在一个屏幕一个层级不是挺好的吗?当然,是挺好的。但值得注意的是,折叠屏与直板手机本来就不是相互排斥的、有你没我的殊死搏斗,折叠屏的价值还是在于“可变”二字,可以理解为是一种升级,它在你需要的时候给你一个选择、一个更好的可能。在不需要的时候恢复到你熟悉的状态下。

华为MateXs在UI上的做法,在折叠屏所处的这样一个早期阶段,是有着非常重要的探索价值的。就像早期对于PC和手机的图形界面的探索一样,需要有人提出不同的思路,去验证理想和现实相结合的路径。华为的思路是不是最优解呢?没人敢下这样的判断,但至少可以算上一家之言。因为它至少做到了几个尊重:

首先,华为基本上尊重了消费者在手机上已经养成的、比较牢固的交互习惯,没有在操作方式上做颠覆,它可能看起来不fancy,但是绝对没有学习门槛。这点非常关键。

其次,它基本上尊重了人们在GUI上过去总结的经验,而且没有把PC或者平板的交互,直接简单粗暴地搬过来,而是做了一定的结合和整理。

第三,是华为极大地尊重了现在的手机软件生态。规避掉了存量APP对折叠屏的潜在适配成本,稍作适配即可用。可以让更多人,在尽可能多的APP里边体验到折叠屏的优势,这在当下是一个非常经济,而且具有时效性的做法。也让华为发起的折叠屏开发者联盟有了更高的落地性。

最后,是华为形成了一套自己对于折叠屏UI探索的思路,至少让大家明确体会到,它是一个体系化的思考结果。这在华为的发展历程中是很值得留意的一个现象。因为华为早期在EMUI上面起步是比较晚的,在直板手机的界面设计上,花了很多时间去摸索和学习,但是在折叠屏这里,却成为了早期的探索者之一,这点非常难得。让我也很期待在华为和它的折叠屏开发者联盟的共同努力下,在日后会给我们带来怎样的惊喜。

折叠屏,在今天,确实是一个先锋性很强的商品。有人展开拥抱,有人作壁上观,当你遇到像折叠屏这样的先锋产品时,你是选择当保守派还是尝鲜派?你会愿意为它买单吗?在你的生活中又曾经尝试过哪些先锋产品?欢迎大家参与讨论,跟我分享你的经历和观点。

『热门推荐』