惊艳收藏!让人美哭的百张美图!!︱云游春光美之颐和园西堤六桥趣闻!

点击上方“徐徐道来话北京”,我们天天和您闷得儿蜜!

今天推送图文与音频内容不同,点击音频可直接收听!

颐和园的景色确实太美了,特别是在春天,无怪乎那么多的文人都写春游颐和园的好文章。现在疫情还没有完全结束,但已经有很多人走进颐和园,欣赏它的秀美春色了。不过,在当下游览颐和园,您还是要注意很多,并且可以去人少的景点,这样,既是对自己的防护,也是对其它游客的尊重。

游园注意事项

![]()

目前,颐和园实施分时入园、预约购票措施。

游客购票需至少提前一天通过“颐和园”官方微信公众号进行预约,

购票成功的游客需持身份证原件验证入园。

网络预约分为上下午两个时间段,

按照不超过瞬时承载量的30%进行游客量管控。

已经关闭的园中园景点、封闭院落、堂食餐点保持关闭现状。

北京市公园管理中心建议游客:尽量少出门、不聚集,

入园游览时全程佩戴口罩,配合体温检测,

与他人最好保持1.5米以上的安全距离。

同时,“颐和园”官方微信公众号推出“云游颐和”,游客可免费线上游园。

春到颐和园

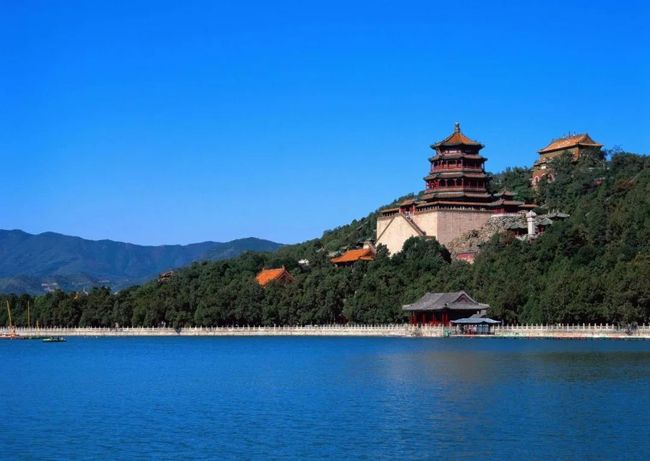

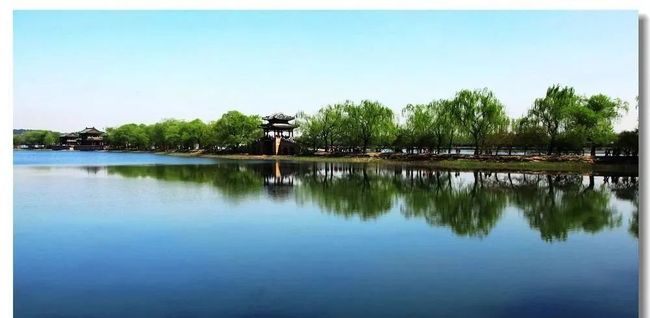

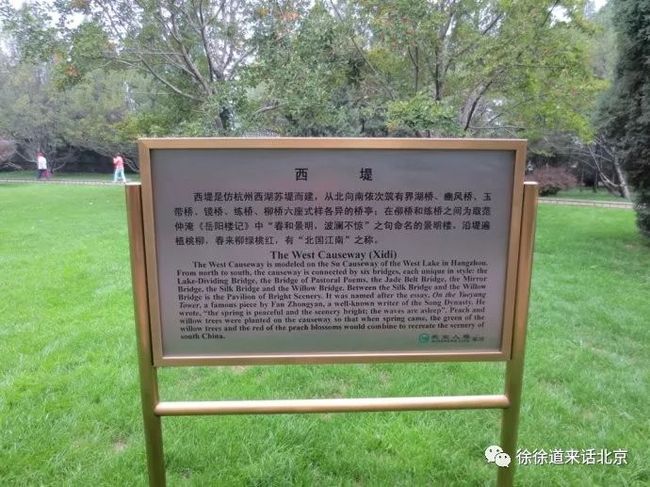

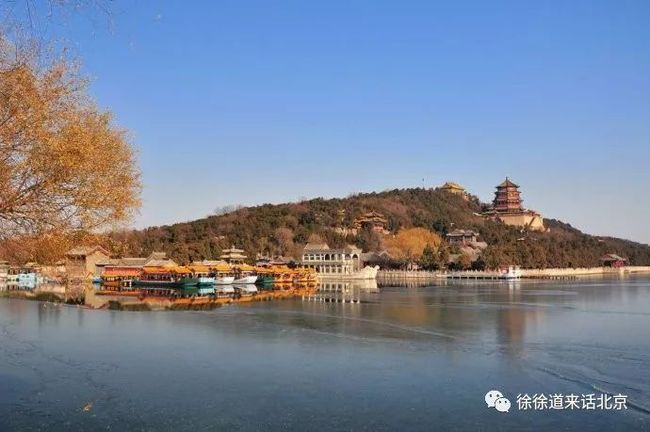

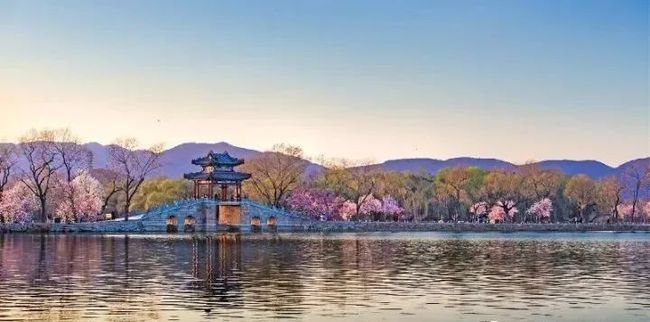

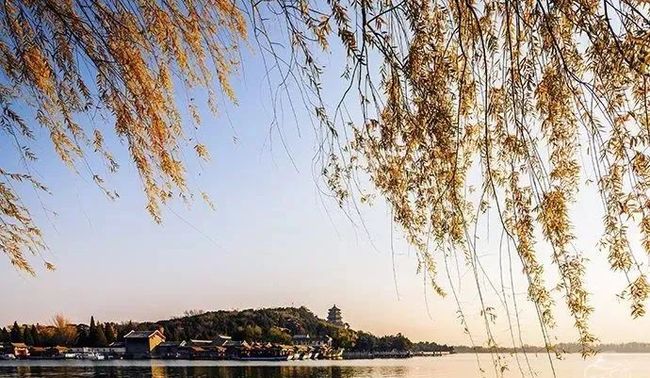

颐和园是中国现存规模最大、保存最完整的皇家园林,它的富丽堂皇、秀美华丽让世人倾倒。然而在一般游人常走的线路中,总觉得佛香阁过于奢华,谐趣园过于纤巧,苏州街过于市俗……并且,那些著名景点都是游客最多的。在颐和园千般景色之中,很多人最爱的是昆明湖上极为幽静浪漫的西堤,还有那西堤六桥。西堤全长2600米,是昆明湖中一道自西北逶迤向东南的长堤。西堤虽是当年清乾隆皇帝仿西湖苏堤而建,但决不是一味的模仿。可以说乾隆只是借用了苏堤的理念。

以上五幅美图摄影:张晓莲

点击可放大看图

点击可放大看图

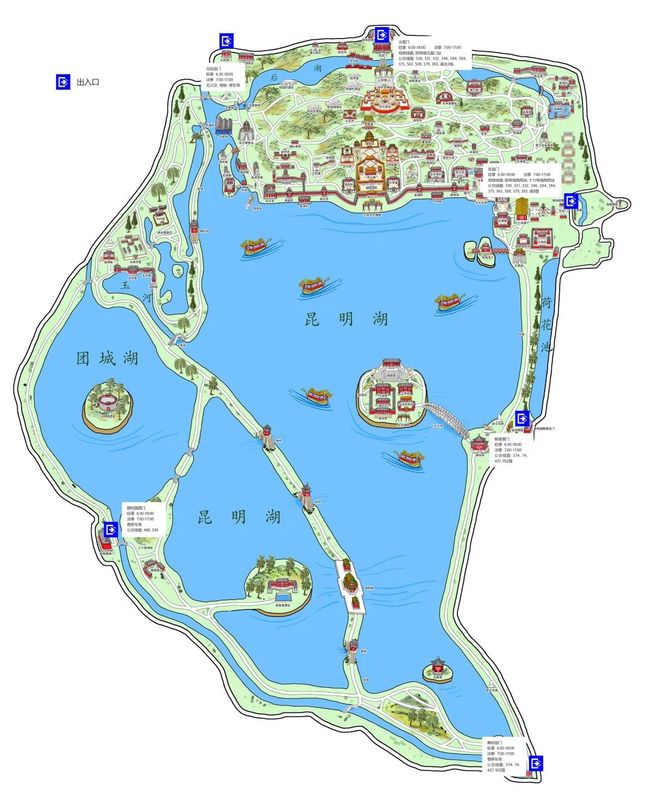

游览线路

如果想要游览颐和园西堤,从颐和园西门、南如意门入园或是北如意门进园都可以,到西堤的距离都会相对近一些。咱们提倡绿色出行啊,您如果从南如意门进园,可以乘坐公交74、374路,如果从西门入园,可以乘坐公交469、539路。北如意门暂无公交、地铁、停车场,离它最近的是北宫门公交站,地铁四号线,330、331、332、346、584、594、375、563、508、579、303、观光3线等等都可以到。

游览线路

如果想要游览颐和园西堤,从颐和园西门、南如意门入园或是北如意门进园都可以,到西堤的距离都会相对近一些。咱们提倡绿色出行啊,您如果从南如意门进园,可以乘坐公交74、374路,如果从西门入园,可以乘坐公交469、539路。北如意门暂无公交、地铁、停车场,离它最近的是北宫门公交站,地铁四号线,330、331、332、346、584、594、375、563、508、579、303、观光3线等等都可以到。

当然,毕竟现在还是疫情期间,我们还是再次提醒您,尽量少出门、不聚集,如果预约游览成功呢,也要在入园游览时全程佩戴口罩,配合体温检测,与他人最好保持1.5米以上的安全距离。

云游春光美之西堤六桥

今天我们给大家奉献上了几十张西堤美图,千万别错过。那在西堤上到底能看到什么美景呢?请您横置手机,咱们一起慢慢看。

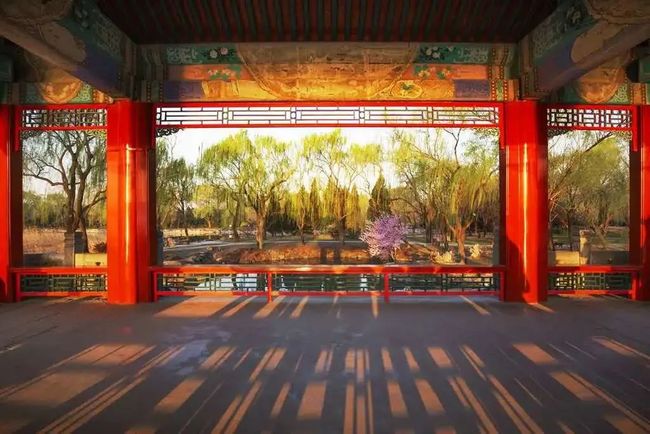

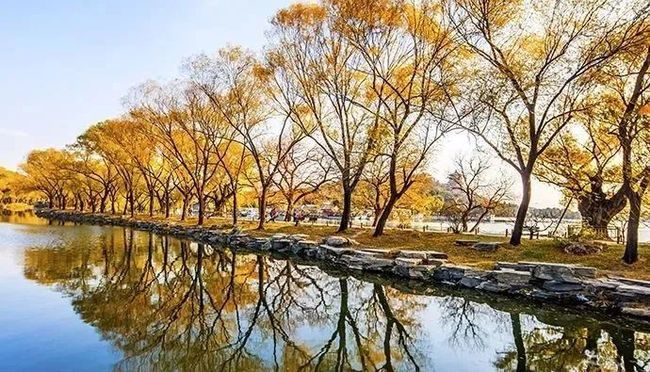

乾隆皇帝曾有诗曰:“面水背山地,明湖仿浙西;琳琅三竺宇,花柳六桥堤。”诗中所描绘的是颐和园中西堤的景色,说明这昆明湖水中的长堤是仿杭州西湖上的苏堤而建,它的上面建有六座桥亭,沿堤遍植桃柳,春来柳绿桃红,一派江南景色。印证了乾隆皇帝下江南,陶醉于江南秀美山水,费尽心机要把江南情调搬到京城园林中来。

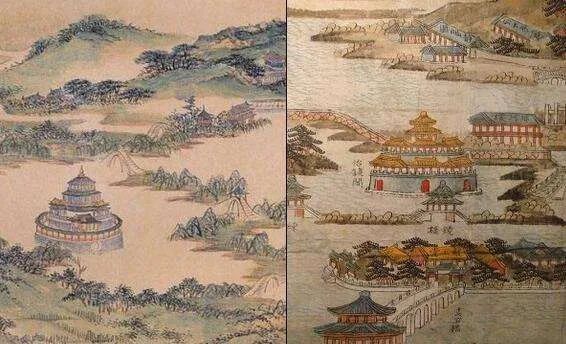

20多年前的西堤,还有些荒凉破败,算是颐和园的西边界。经过近些年的不断重修改建,现在的西堤还真颇有些杭州西湖苏堤的味道了。现在,颐和园的西边界已向西扩展了很多,西堤东面是传统的昆明湖,西堤的西面有南北两湖-—西湖和养心湖。西堤及其支堤就把整个湖面划分为三个大小不等的水域,每个水域各有一个湖心岛。这才真正恢复了清皇室当初建清漪园时的规模,也就是仿照东海仙境三山“蓬莱、方丈、瀛洲”而做的“一水三山”的设计,使湖面出现层次,避免了单调空疏。

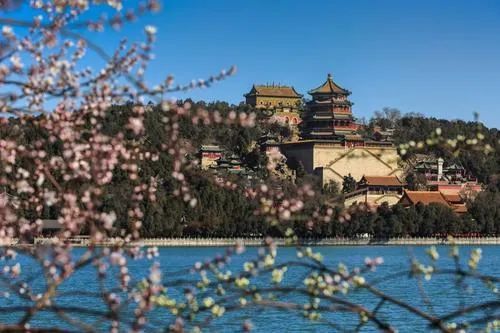

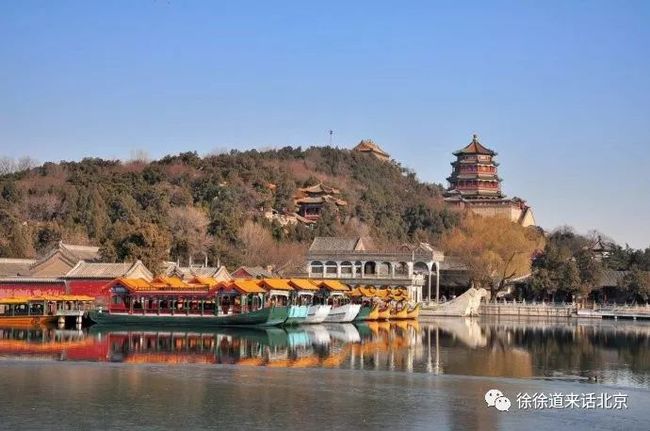

站在万寿山的佛香阁山门前,如果您拿出手机,打开拍照镜头,向西望去,就可以看到湖上的西堤、堤上的豳bīn风桥和它周围茂密的林木。在镜头的压缩下,西堤似乎与远处玉泉山秀丽的山形和山顶的玉峰塔组成了一个整体景致。

西堤的最北端,也是颐和园的西北角,就是北如意门,京密引水渠也在这里跟昆明湖相接,为昆明湖补水。即便是在冬天,西堤的东侧这边,也很像是春意盎然,岸边依旧柳树婆娑,湖水清清,水草茂盛,不知什么原因这里的水温会比较高,是因为从京密引水渠放进来的水温度较高吗?不得而知。

西堤六桥

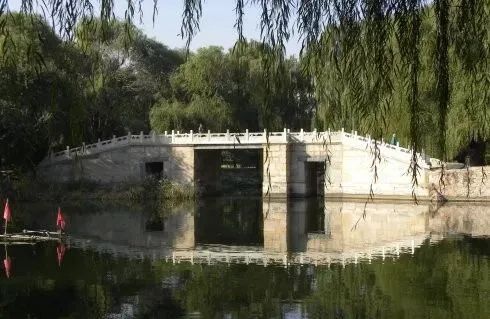

走上西堤,迎面看到的就是西堤六桥的第一座桥—界湖桥。

界湖桥

西堤六桥从北向南依次为界湖桥、豳风桥、玉带桥、镜桥、练桥、柳桥,风格样式各异。界湖桥的名称由来大概因为它是处于内外湖的分界处,它也是六桥中唯一没有桥亭的。这座桥始建于1750年,1860年被英法侵略者焚毁,1886年慈禧太后重建。在清漪园时代,这座桥叫柳桥,而西堤南端的柳桥则称为界湖桥,重建颐和园时这两座桥的名称互换了。

从西堤看对岸的万寿山西侧,这是一座城关—宿云簷yán,在乾隆时期,昆明湖三面没有围墙,这座城关就是从西部入园的门户,此处设入园关卡,有重兵把守。城关下有大船坞,想必以前皇室成员们游湖所乘的大船平日就停放在这里。

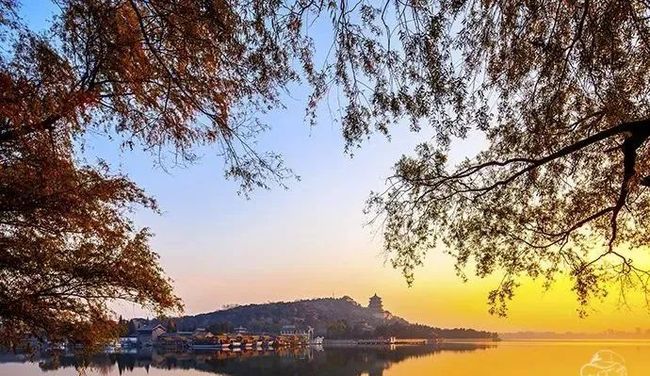

万寿山并不高,但它上面的主建筑-—佛香阁及其前后左右的建筑群,在阳光照耀下,分外醒目,在开阔的湖面映衬下,颇有君临天下的王者之尊。

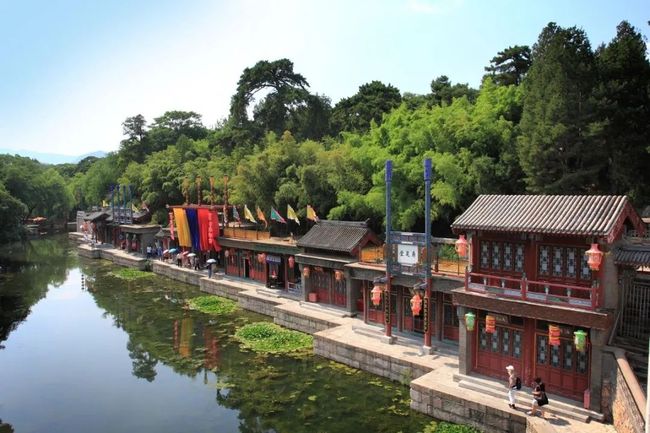

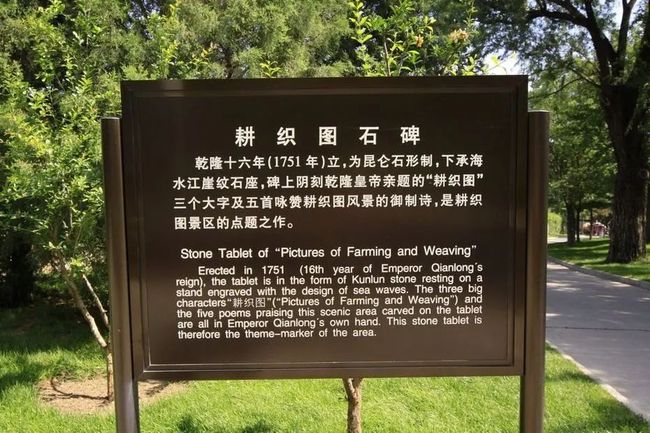

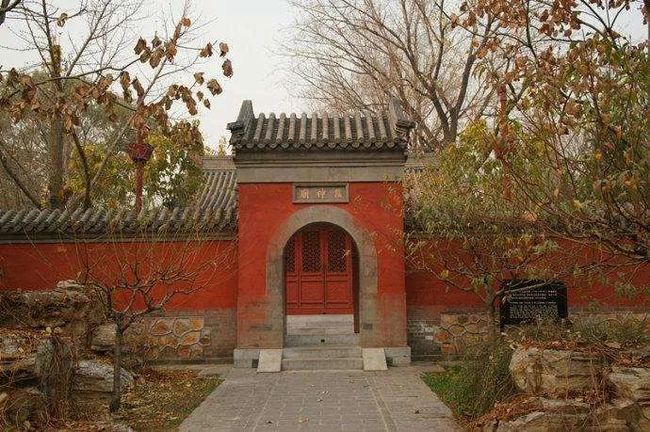

回到西堤的西面,这里有一大片建筑和绿地,是颐和园的耕织图景区。它始建于乾隆时期,当时乾隆皇帝特意将宫廷内务府织染局迁到此处,建成了体现中国传统“男耕女织”思想的一处独具匠心的绝妙佳景。1860年,英法联军也将这里焚毁了。2000年以后颐和园陆续复建了这里的建筑和园林,使它以水榭、河湖、稻田、蚕桑等自然景观为主,具有浓郁江南水乡情趣。

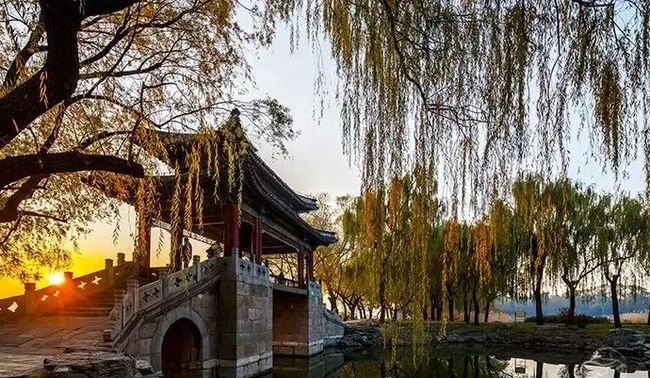

再往前走,就是西堤上的第二座桥—“豳风桥”,“豳(音宾)风”取自我国最古老的诗歌集《诗经》中的“豳风七月”一诗,诗歌描写了西周时期豳地(今陕西省彬县)百姓农耕蚕桑等生产生活,桥名恰好与此桥西侧“耕织图景区”中水乡泽国、男耕女织的生活场景吻合。

豳风桥

当初乾隆帝将它命名为“桑苧zhù桥”,1860年此桥被英法联军烧毁,到光绪年间重建时,慈禧太后此时垂帘听政,对“桑苧”一名大为不满,她想起了死去的丈夫奕泞(咸丰皇帝)。由于“泞”和“苧”同音,而“桑”和“丧”又是谐音,所以,可以说是犯了大忌,因此下令改名。

西堤上有很多古桑树,这些古桑都是乾隆年间栽种的,因为迁到此处的织染局蚕户房需要养蚕的食料。如今已不再需要这些桑叶喂蚕,只有游人徘徊在这些古桑柳间,冬望西山雪,夏赏万寿景,是一处绝好的休闲之地。

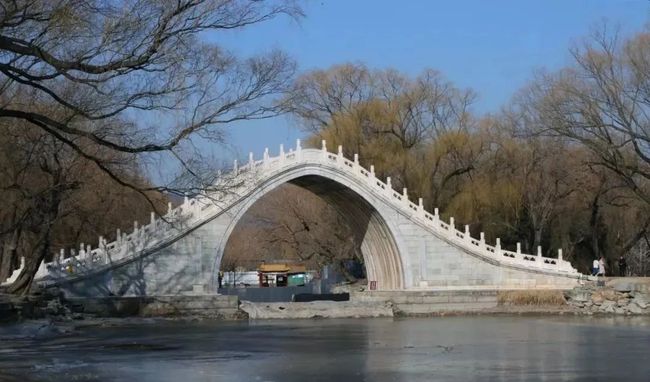

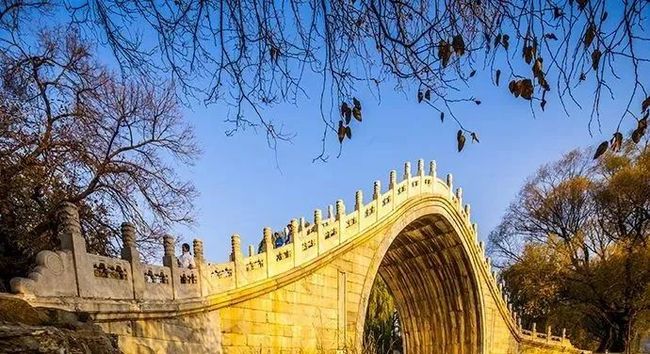

再往前走,就来到了六桥中最著名的桥—“玉带桥”,这座桥建造于乾隆年间,拱高而薄,桥身、桥栏用青白石和汉白玉石雕砌,优美的弧形线条十分流畅,宛若玉带,故得此名。桥下原为玉泉山泉水注入昆明湖的入水口,当年帝后们乘船由清漪园至玉泉山,往返都会经过这座桥。

玉带桥

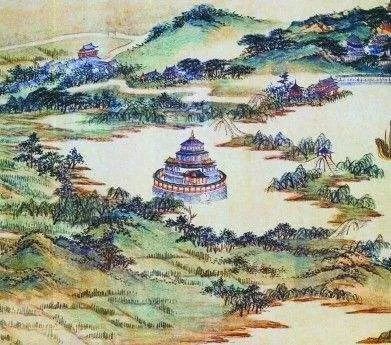

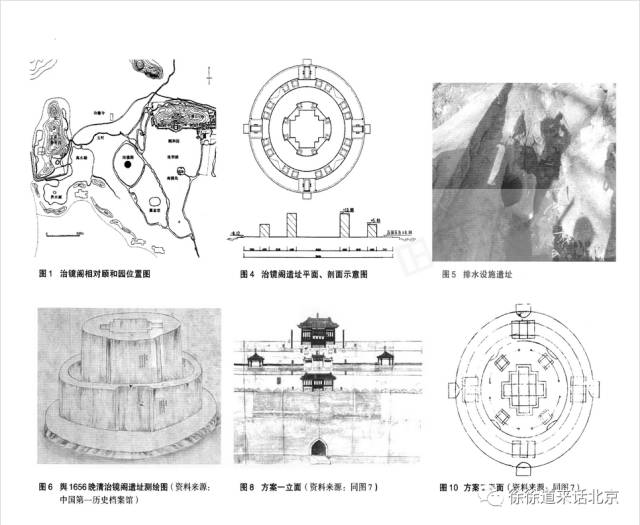

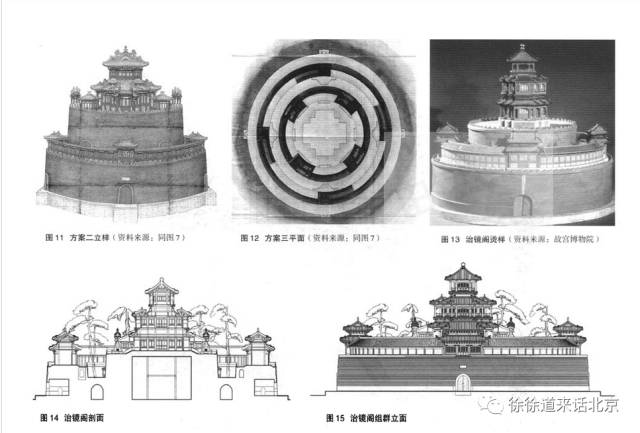

玉带桥的西面就是西湖,湖中心有一座荒岛,这座岛正是昆明湖“一水三山”的三山之一,岛上的建筑残迹,是乾隆年间所建的一组圆形城堡式的高大建筑留下的,名曰“治镜阁”,为了营造出海上“仙山琼阁”的模样,当年乾隆帝对这座阁宇的建造倾注了很多心血。

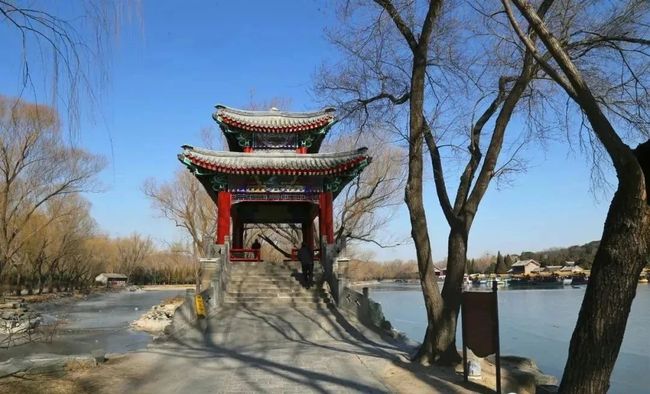

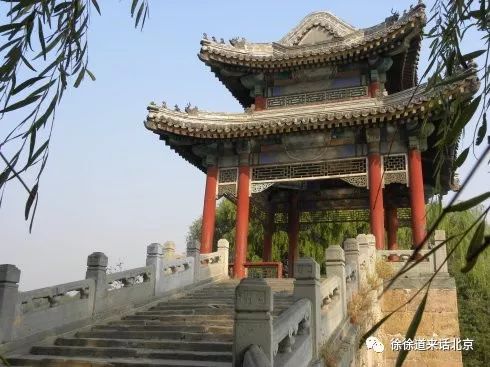

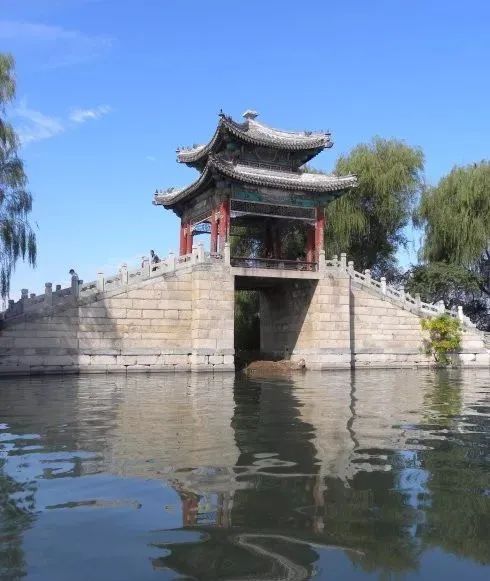

再往前走是六桥的第四座—“镜桥”, 桥上有一座八角重檐的华丽桥亭,始建于乾隆年间,光绪时重建。桥名出自唐代诗人李白“两水夹明镜,双桥落彩虹”的诗句。镜桥处在西堤的中心位置,可一览四周颐和园的昆明湖、南湖、西湖、养心湖景色。

镜桥

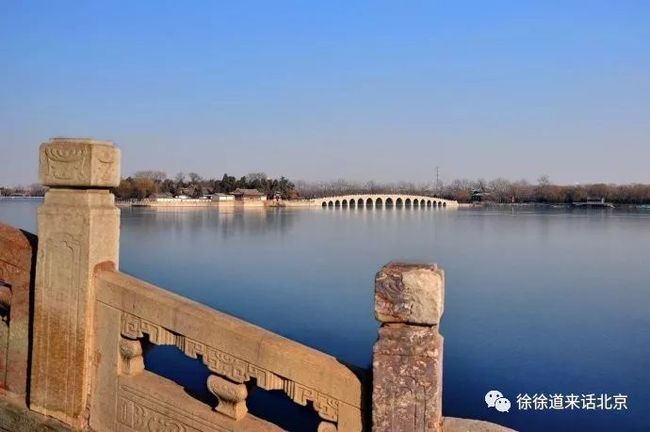

镜桥东侧的昆明湖中,有一个小岛叫南湖岛,通过十七孔桥与东堤相连。南湖岛也是昆明湖“一水三山”的三山之一,十七孔桥则是昆明湖内最大的石桥,状若长虹卧波。十七孔桥的桥洞为什么要建十七个孔呢?因为桥正中的大孔,从桥两端数来正好是“9”,而“9”被称为极阳数,是过去封建帝王最喜欢的吉利数字,所以将桥建成17孔。

镜桥西侧是养心湖,远望“燕京八景”之一的玉泉山,主峰上的香积寺内那座八角七级仿木构楼阁式石塔—玉峰塔,历历在目。在乾隆皇帝下江南的时候,在镇江的金山寺见到了高大巍峨的慈寿塔,遂命人将塔绘成图,回北京后于玉泉山主峰上建起了这座玉峰塔。只可惜那里在1949年后,被列为了军事禁区,从不公开对外开放。

养心湖的水面相当辽阔,远望西山逶迤,秀丽玉泉山和“玉峰塔影”,都被作为湖光山色的组成部分,这是中国园林中运用借景手法的杰出范例。环湖岸边生长着茂密的芦荻,为这皇家园林增添了自然野趣。湖中心有一小岛,岛上的建筑叫“藻鉴堂”,这又是昆明湖“一水三山”的三山之一。藻鉴堂始建于乾隆年间,乾隆帝曾在这里休憩品茗,吟诗赏景。1860年毁于英法联军之手,光绪年间重建,慈禧也曾在此宴请过外国使节夫人,此后又毁于何时,无人知晓。

从镜桥一带遥望万寿山前山

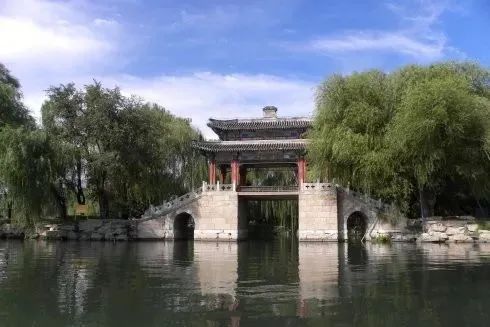

这是六桥的第五座—“练桥”,桥亭是一座四方形的重檐四角攒尖亭。

练桥

练桥桥名,语出南朝诗人谢眺《晚登三山远望京邑》:“余霞散成绮,澄江静如练”的诗意。

从练桥一带望十七孔桥

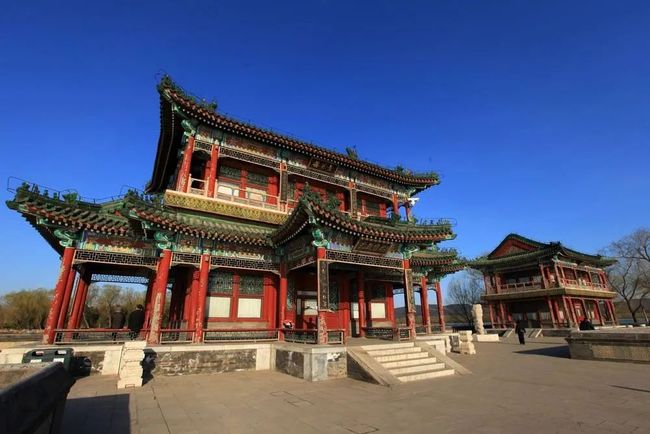

从练桥继续南行,就来到了“景明楼”,它的楼名源自宋代名家范仲淹《岳阳楼记》中的名句“春和景明,波澜不惊”,由主楼和两座配楼组成。在前面我说的乾隆皇帝那首诗中,所提到的“琳琅三竺宇”,应该指的就是这里。1860年毁于英法联军的炮火,1992年重建。

景明楼

景明楼在1860年被英法联军焚毁后,由于时间长远,不但建筑主体不见了,连建筑遗址也很难找到。1991年初,已有240年历史的昆明湖由于湖底淤泥,北京市组织了约20万人进行了空前规模的清淤工程。当把湖水放干清除厚厚的淤泥时,被埋在水下淤泥深处长达130年之久的景明楼地基终于露出了面目。

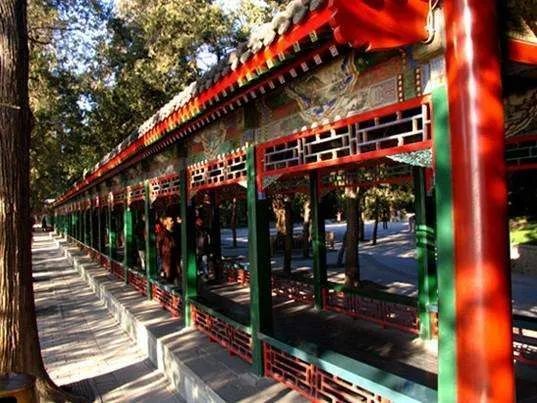

西堤游人不多,走来宁静闲适,与万寿山和昆明湖东堤那边的人声鼎沸形成对比。沿堤茂植桃、桑、柳,春季会是一路桃花一路香,夏季定是烟柳婆娑生、绿意盎然。

西堤六桥的最后一座—“柳桥”,桥名取自杜甫句诗“柳桥晴有絮,雾凇扮瑶台”之意。回望柳桥,五孔石桥上立着八柱、四角重檐的一座隽秀亭子,桥南北两端的柳丝婀娜多姿、楚楚动人。

柳桥

再回望远处的景明楼,当年乾隆皇帝每年都要到这里赏景赋诗或荡舟观楼,他从《岳阳楼记》取“景明”二字,想必也是提醒自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,让自己在游娱之中“偷闲略赏还知愧”,“后了先忧缅前贤”。

从柳桥一带看藻堂鉴岛

这时,就已经来到昆明湖的南岸,从望远镜头看万寿山上建筑群。佛香阁那八角形、四重檐、攒尖顶的形象在园内园外的许多地方都能看到,器宇轩昂,凌驾群伦,成为整个前山和昆明湖的总绾全局的构图中心。

本文图片选自人在旅途、玫瑰5朵、冰沁于心、北京老夏、倚窗寒梅等网上博客

特此致谢!!

广播节目每早六点首播,一点半重播

扫码关注

线下活动早知道

发现更多精彩

关注公众号

本节目图文音频所有权利归属于

北京人民广播电台交通广播