?青铜器上那些纹样儿,今天总算看清楚了!下次就给孩子这么讲

编 | 第一阅读

图 | 互联网

来源 |耳朵里的博物馆(ID:erduolidebowuguan)

第一阅读 | 如需转载,请联系原出处

你有没有过这样的尴尬和困惑:到博物馆,看到青铜器陈列时,那些生僻的名字、繁多的种类让你眼花缭乱,当孩子问到这些时,你也说不出个所以然来。其实,对照解说牌,读音和用途都还好解决,但那些青铜器上精美却模糊的花纹,真真是看不懂了。

别人看展,是这样的:这是夔龙纹,这是兽面纹……

我们看展,是这样的:什么龙?在哪?哪儿有脸?我怎么看不到?……

可不是嘛,昏暗的灯光、古旧的颜色,让我们这些非专业人士看得懂太困难了。不过,90后小哥哥@开亮君出了个高招,解决了这个疑难问题——他直接在青铜器上,把这些纹路描了出来!

快来跟着涨知识吧,下次带孩子去博物馆时,你可能就底气十足啦!

1 常见纹饰篇

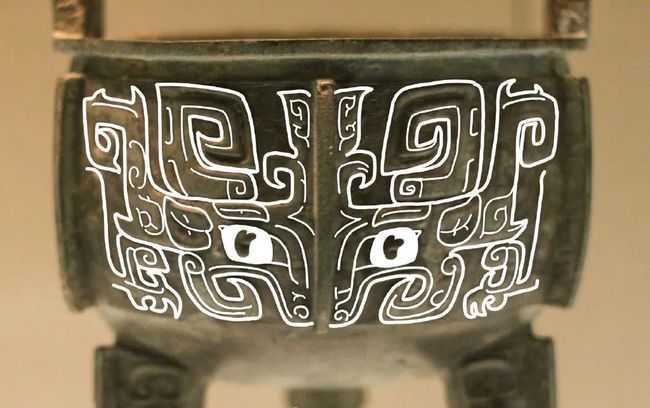

兽面纹

兽面纹是商周时期青铜器上最常见的纹饰。这种纹饰的风格,从最开始的恐怖神秘,逐渐变得生活化和装饰化,侧面反映了权力的世俗化过程。

在青铜器身上,通常会大片大片地画着兽面纹。看,它在直勾勾地“瞪着你”!

对称、奇异的纹路,像一头凶兽盘踞在此,对你发出“恶龙咆哮”~

“兽面”虽然相似,但纹路却不相同,看多了还挺萌的。

02凤鸟纹

凤鸟纹也是青铜器上常见的纹饰。凤是古人心中的百鸟之王,也是吉祥之鸟。

像这样站立的凤鸟,是比较好辨认的。

但它的形态会变,稍微曲里拐弯点儿,就可能认不出了。

但凤鸟纹唯一不变的,是向下弯曲的“嘴”和向上的羽冠。只要看准头在哪,身体就好辨认多了。

03

龙形壶耳

除了青铜器的器身,铸在器身上的壶耳也大有文章,它们往往是一只只可爱的“龙”。

浓眉大眼、外翻的鼻子……在古人的审美中,龙也可以很萌。

这一脸无辜,好像在说:“时间久了脖子有点酸……”

这条龙的“眉毛”有些宽,感觉有点……憨憨的。

2 青铜器篇

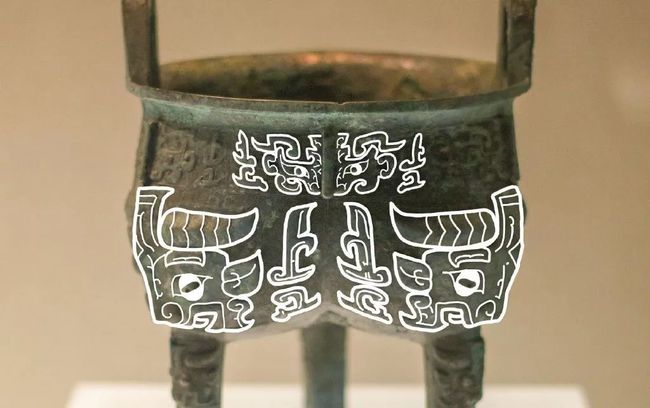

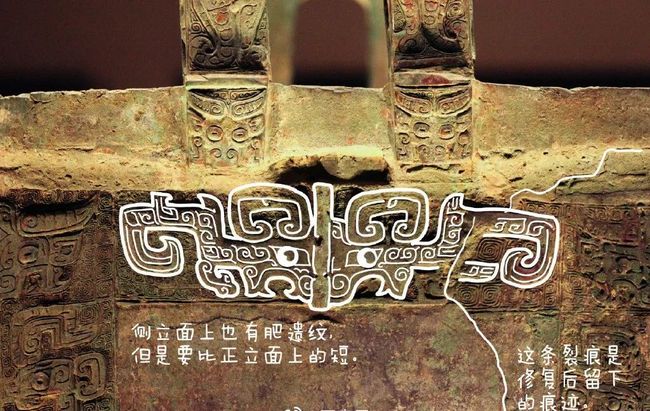

后母戊鼎

摄影:笪颢天

后母戊鼎是目前发现的最重的青铜器,重达800多公斤,是国博里的重量级“明星”。它虽然巨大,但每个细节都装饰得很完美。

在上下边缘,都有两个用“夔(kuí)龙纹”拼起来的兽面纹,这种组合又叫“肥遗纹”。形态对称,但身上的花纹却不一样。

侧面也有“肥遗纹”,但要短一些。

在鼎耳上,是商朝特有的“虎噬人纹”。在两张虎口中间,是一个被吓坏的人头。有人认为这是彰显了商王的权威,也有人认为,这是商王强大巫术的体现。

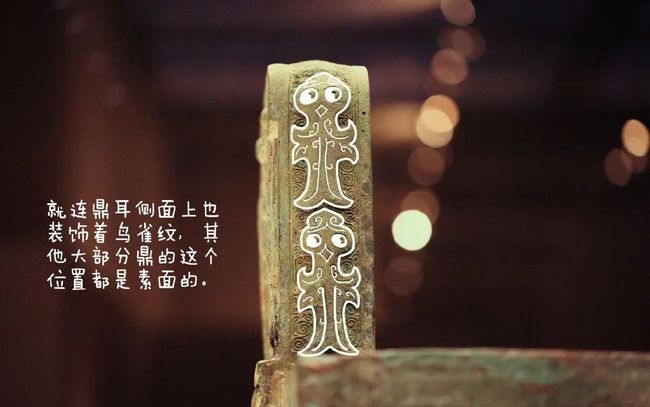

在鼎耳侧面,画了两只可爱的鸟雀纹,啾啾啾~

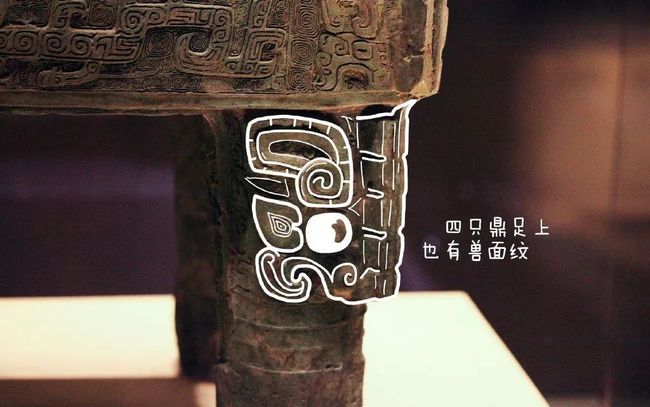

在鼎足上,刻的是兽面纹,四只神兽,镇守四方。

02妇好鸮(xiāo)尊

国家博物馆和河南博物院都藏有一件妇好鸮尊。这两件鸮尊是一对酒壶,商代青铜器中的精品。整体造型是一只昂首挺胸的猫头鹰,浑身纹饰繁复不穷,设计非常巧妙。

耳朵上是夔龙纹▽

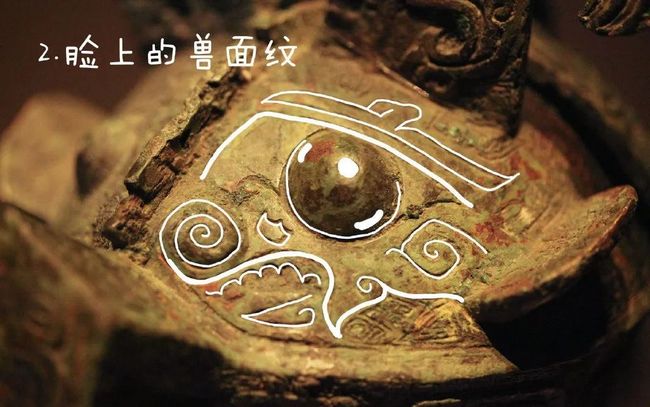

脸上是兽面纹▽

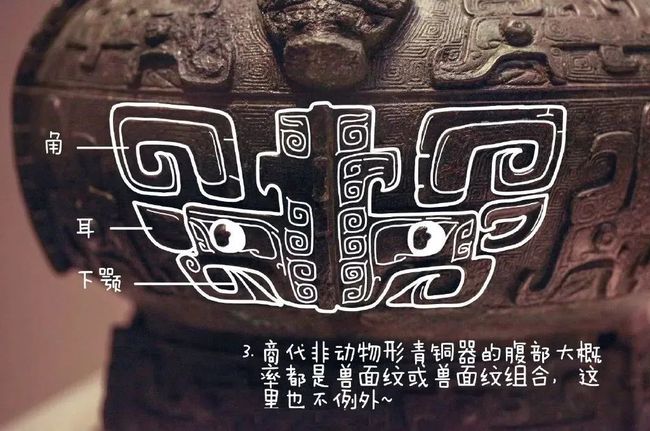

肚子上也是兽面纹▽

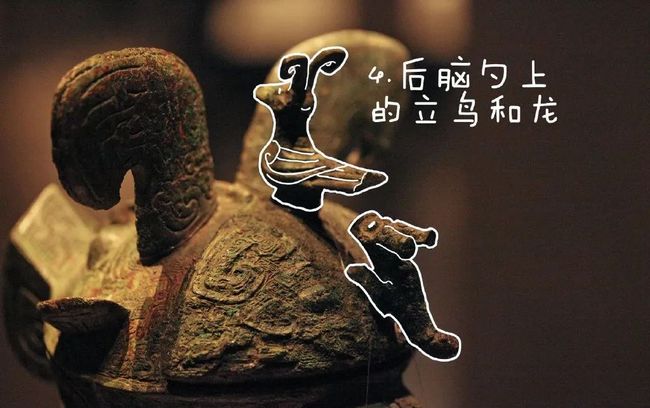

后脑勺上,是一鸟一龙▽

翅膀是蟠蛇纹▽

尾巴上有一只超可爱的猫头鹰纹▽

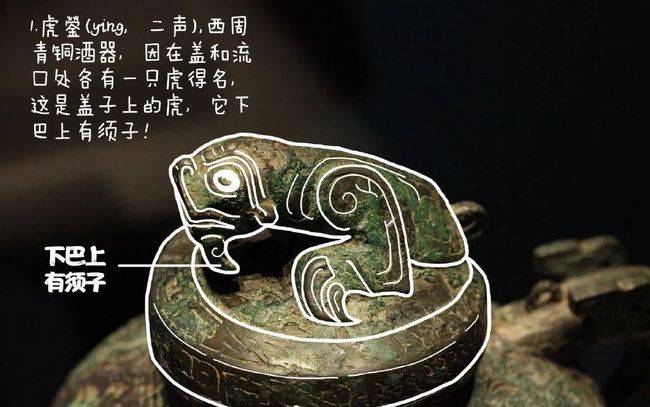

03虎鎣(yíng)

摄影:笪颢天

2018年,在海外漂泊了158年的虎鎣,终于回到祖国的怀抱。它是西周的青铜重器,在清朝藏于圆明园。它的盖和流口处,各盘有一只老虎。

盖子上的这只,正面看下巴上有胡子哦~

从后面看,老虎的躯体连着蟠龙的尾巴,把自己盘在盖子上,真正的虎头蛇尾。

流口处这只趴着的虎,有硕大的爪子,耳朵却罕见地耷拉下来。

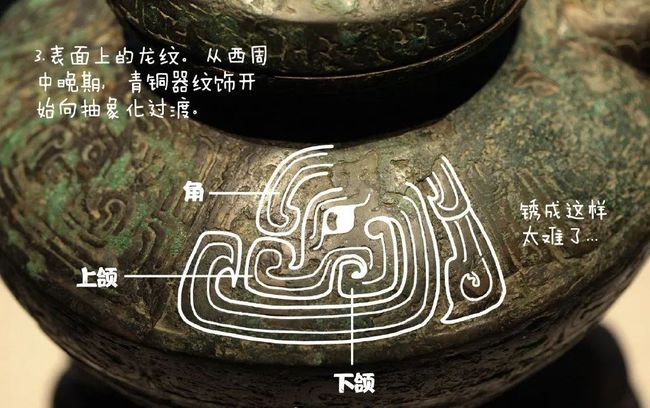

表面上的龙纹,已经锈得不太清楚,能画成这样,作者是真的厉害了。

04公卣

图片来源:安徽博物院

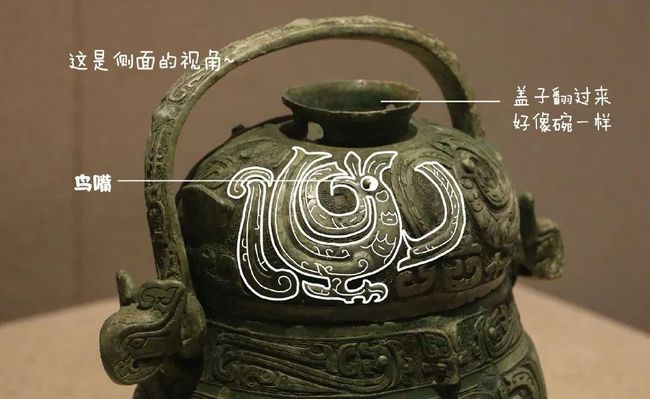

公卣是西周时期的青铜器珍品,它是酒器,在盖子和器身上都刻有十字铭文:“公作宝尊彝,其孙子永用。”

盖子上是四只头冠相交的凤鸟,下巴上有长长的羽毛。

单独看一只,这气势昂扬,就像在说“奥利给”!

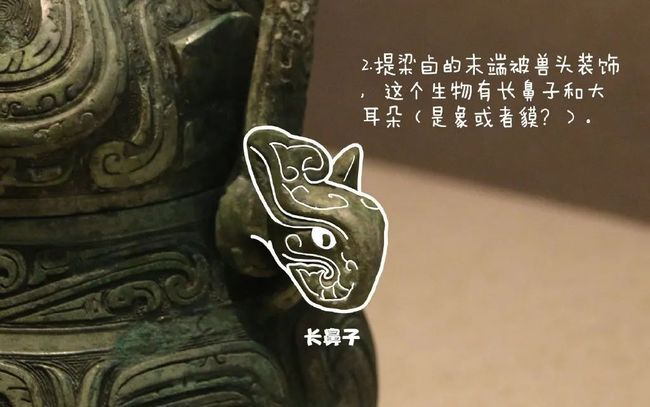

提梁的末端装饰有兽头,竖着大耳朵,卷起长长的鼻子,是大象,还是食梦貘?

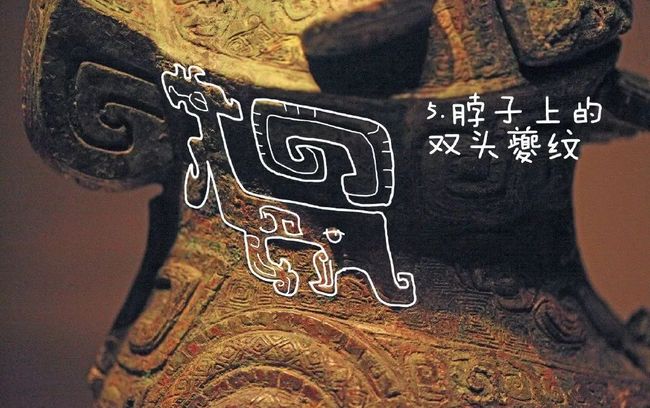

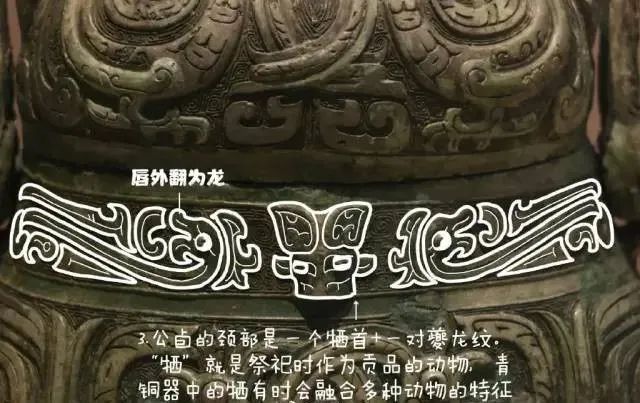

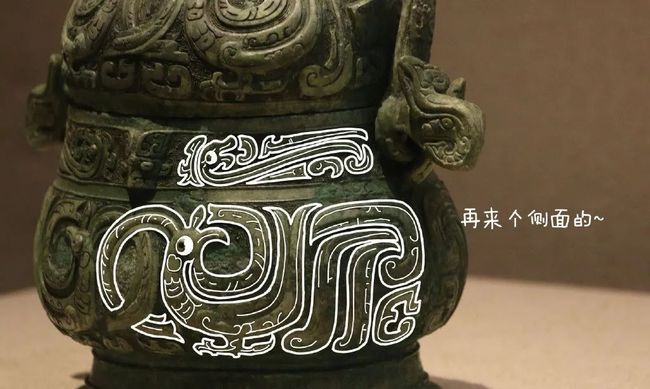

公卣的颈部,是两条夔龙纹和一个牺首,注意看,龙的鼻子和嘴巴向外翻,这是龙的重要标志。

从侧面看,底部是和盖子一样的凤鸟,和上方的龙纹对比一下,你会发现,嘴外翻是龙,内勾是鸟,这下分清楚了吧。

05蟠螭纹编镈

这是春秋时期精美的青铜乐器,上面有华丽的兽面纹、龙纹、点纹等。

这是春秋时期精美的青铜乐器,上面有华丽的兽面纹、龙纹、点纹等。

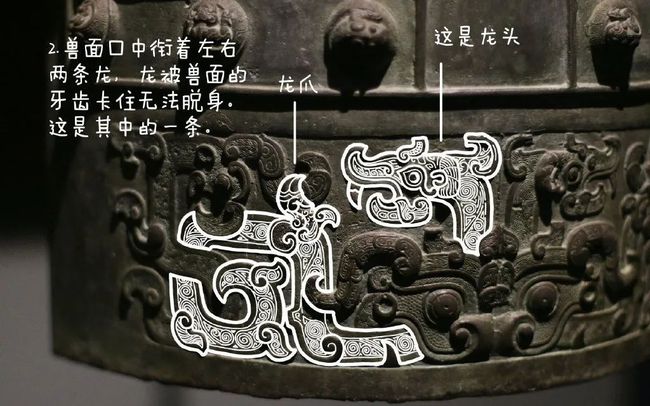

兽面组合纹的核心,是怒目圆睁的双角兽面。

凶兽的嘴中,一左一右咬着两条龙的脖子。

钟面上36个乳钉,每个上面都趴着一只小蟠蛇。

06青铜瓿( bù )

出土于安阳殷墟妇好墓的青铜瓿,是商代时期的“酱缸”。

盖子上有三个“倒立”的羊角兽面纹;

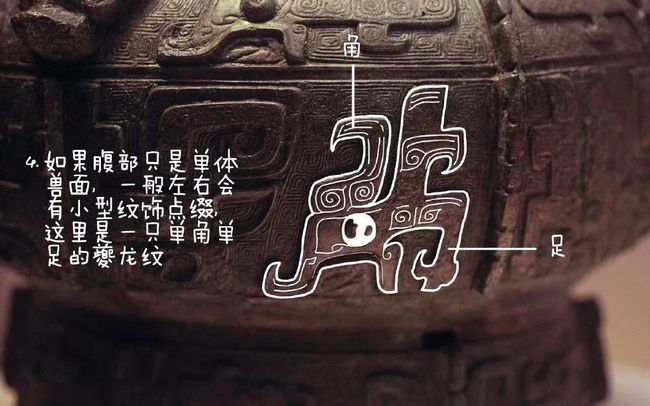

腹部装饰的是单体兽面纹:

单体兽面纹的左右,还装饰有小型的夔龙纹。

3 细节篇

最后看看细节的纹饰:

在晋公铜盘上,有2条蟠龙缠绕在一起:

盘上装饰的小鸭子,还能360度转动,好像一幅“冲鸭~~”的热闹景象。

小小的鹰嘴金怪兽全身,竟然有6个头,虽然是鹿的形象,但有嘴的部分却是“鹰嘴”,这种组合是北方游牧民族中常见的。

在龙纹弓形器上,两条萌萌的小龙,实在太萌太可爱了。

常被人们忽略的青铜提梁卣的提梁末端,兽头虽小,但造型精巧。

不同于直接画在白底上的纹饰,这样描绘在立体的器物身上,更便于理解,也更让我们认识到文物本身的魅力。把这篇文章放进你的收藏夹吧,再去博物馆看青铜器时,对照图片,相信你和孩子比之前会看的更加清楚。

文章来源:

文章来源:

耳朵里的博物馆

(ID:erduolidebowuguan)

关注耳朵里的博物馆,和百万家庭深度看展览

扫码关注

第一阅读

阅读·陪伴·成长