科学家与艺术家心中都装着什么

前沿新闻讯:一位是2016年诺贝尔化学奖获得者、英国爵士,一位是作品入选中小学教材最多的中国当代作家、艺术家,2月25日,在各自领域取得顶尖成就的两位大师——弗雷泽·斯托达特和冯骥才相聚于天津大学“北洋大讲堂”,开展了一场关于“科学与艺术”的跨界对话,谈科学之真,论艺术之美,期待科学与艺术“在山顶重逢”。

弗雷泽·斯托达特

冯骥才

科学家与艺术家心中都装着什么

两位大师的出场颇有意味。弗雷泽·斯托达特一身团龙图案的红色唐装,冯骥才则身着内敛笔挺的深色西装,“没有事先商量,这是我们对彼此的尊重”,冯骥才说。在到场观众看来,这也许恰是两位跨界大师所起的第一个“化学反应”。

科学和艺术在很多人眼里已经变成了完全不相干的两个学科和专业,谈起科学与艺术的关系,冯骥才坦言二者有不同。“科学是关注于物质世界的,人文是关注于人的精神世界,这有一个很大的不同。艺术是关注社会的,科学是关注自然的。科学对于世界是一种发现的方式,艺术是创造。科学是要发现那些生活中本来有,或者这个世界本来有的东西;艺术不是,艺术要创造的是世界原来没有的,比如音乐。世界有风的声音、有鸟的声音,有水的声音,有溪流的声音,但是没有音乐的声音。”

弗雷泽认为,科学与艺术是没有隔阂的。他说,自己喜欢各种门类形式的艺术,比如音乐,诗歌,绘画,年轻时还能弹奏贝多芬的交响曲。他提到了著名的“斯诺命题”。1959年,英国物理学家、小说家C.P.斯诺在剑桥大学做了一场演讲,提出,科学家与人文学者在教育背景、学科训练、研究对象,以及所使用的方法和工具等诸多方面的差异,他们关于文化的基本理念和价值判断常常处于对立的位置,这两种文化的分裂会妨碍社会和个人的进步和发展,两种文化,艺术与科学应该融合。弗雷泽深为认同,“其实在我的科学研究当中,我也是采用了这样一种融合的方法。”

主持人王志

现场“穿针引线”的知名主持人王志问了一个大家都好奇的问题:科学家和艺术家在生活中有什么不同?“

他们每天心灵里装的东西不一样,看世界的角度也不一样”,冯骥才说,“艺术家充满悲悯的情怀,无时无刻不关注美。当科学家用对和不对来判断世界的时候,艺术家判断世界的是美和不美。艺术家的心里装满了感动和被感动,他是敏感的,不是这样的,他不会成为艺术家。”

“我并不是从小就专注于科学的”,弗雷泽“爆料”说。但是,在常人看来枯燥无味的科学在弗雷泽眼中也是美的。“我不久前出版了一些系列文章,主题就是关于美和化学,我们通过科学研究把对美的感受表达出来。生活的点滴之美关联着物理学、化学、生物学、材料学、工程学。”

跨界的灵感与推理

这场跨界对话是天津大学北洋诺奖大讲堂暨分子科学研讨会的一项活动,场下聆听的除了学校药学院、冯骥才研究院的师生们,还有来自世界各地的百余位顶级科学家,其中包括与弗雷泽同行的另外两位诺贝尔奖获得者,“灵感与推理”是听众们共同关注的话题。对此,冯骥才和弗雷泽这样解读。

“艺术家有自己的逻辑方式,也有自己的哲学方式”。冯骥才举了一个例子,托尔斯泰在其经典巨著《战争与和平》中就有很多关于哲学的论述,其中有一句说,一匹马拉着一辆车从山坡上冲下来,到底是马拉着车,还是车推着马?“这就是作家的哲学。作家的哲学离不开形象的方式,因为艺术是用形象说话的,它跟科学家纯概念的推理是不同的”。

“但是,艺术和科学最终还要回到人的身上,他在人的身上是统一的、融合的”,冯骥才认为。

弗雷泽充分赞同,“我就很难区分自己什么时候是“艺术家”,什么时候是“科学家”,我只是一个完整的人。我的灵感一方面来自米罗、毕加索,贝多芬的奏鸣曲、交响曲,另一方面也被制造从未出现过的物质的想法所激励,艺术可以帮助科学家在抽象世界中工作。”

“科学与艺术的融合并不容易,科学家在不断寻找科学与艺术融合的方式。不管艺术家和科学家,我们都在探索中得到了快乐”,弗雷泽的话道出了科学家和艺术家的共同心声。

在两位大师的眼中,灵感和推理也会跨界产生“化学反应”。

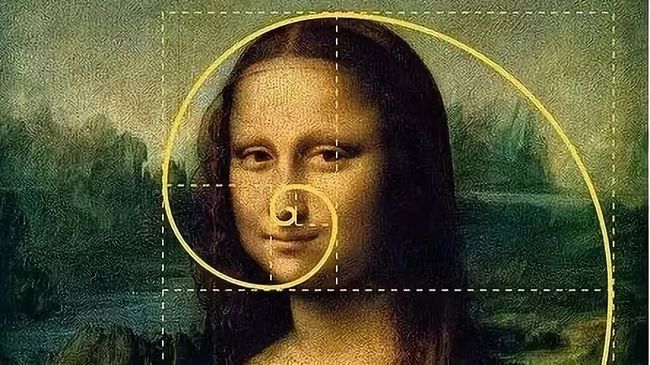

“这使我想起了达芬奇,在文艺复兴时期,艺术家从科学里拿东西是很清晰的。比如画家从科学里拿了两个重要的东西,一个是解剖学,一个是透视法。因为透视法,西方有了风景画,因为解剖学,西方有了米开朗基罗这样的大师,”冯骥才谈到。

“我也许被归类为‘科学家’,但是每天我也是‘艺术家’”,弗雷泽认为。法国十八世纪的一位科学家说,化学家就是创造家。“化学家制造物质,我把我对科学的探索定义为制造别人从未制造出来的东西,这种创造性类似画家、雕塑家、音乐家。化学中没有任何神秘的东西。化学是另一种绘画、雕塑、音乐、诗歌的方式”。

聚焦“钱学森”之问

不为大多数人所知的是,冯骥才和弗雷泽都是天津大学教授。所以,在这场跨界对话中,除了科学与艺术的主题,教育也是自然而然谈到的话题。

“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”十几年前,钱学森老先生提出的这道关于中国教育事业发展的一道艰深命题,至今仍等待整个教育界乃至社会各界共同破解。两位大师、教育工作者也有各自的思考。

冯骥才直言不讳地指出:“在专业的学科领域的里面,人文和科学是两个完全不同的世界。在人文学院里面,我们听不到科学的话题;理工学院里面也没有艺术的课程。这是不是教育的偏激?我不知道。现在很多中国的大学在考虑如何建综合性的大学。但是,即使在综合类的大学里面,理工的学院和文学的学院还是各立门户,来往并不多。”

弗雷泽用自己的求学和生活经历提供了可借鉴的思路。“上高中的时候,我并没有想将来要从事学术生涯。我受益于苏格兰教育。因为在苏格兰启蒙运动之后,就像罗伯特·彭斯(Robert Burns)主张的平等思想,包括教育当中也是如此,贯穿这种全科教育的思维。从我上中学到读爱丁堡上大学,我所学的课程涵盖了英语文学、艺术、数学、地理、历史、物理、生物、化学各个学科。这就是为什么在我们这个人口很少的地方,仅化学领域就产生了三位诺贝尔奖获得者。”

对话中,冯骥才表示认可和赞同,“从小就要注重全面的教育,关键是心灵的教育。培养杰出的人才,需要培养他心灵的丰满、丰盈,他对世界感知的能力。从事科学工作的人,如果真的能用艺术的情感来感受生活,他肯定有情怀,即使他不从事艺术,也可以发挥看不见的艺术情怀。”冯骥才艺术研究院里有着一大批投身于文化遗产保护的青年教师和学生,其中也不乏跨专业来此的理科生、工科生。

弗雷泽曾把他在中国获得的安家费拿出来,在天津大学药学院设立了““斯托达特发展基金”,用以奖励杰出人才。“学生是大学教育中最重要的部分”,弗雷泽认为。

科学家和艺术家用不同的方式,相同的情怀关注着、致力于人才培养。对话中,弗雷泽“一言不合就读诗”,他三次带上眼镜,充满感情地分享了英国著名诗人丁尼生、彭斯、吉普林的诗歌。冯骥才深受感动,“我静静坐在这儿听弗雷泽先生朗诵诗,我在想杰出的科学家都有深厚的人文情怀。艺术就是用美的方式热爱世界,看见生活中的美。”

短短40分钟,也许难以道尽“科学与艺术”这道永恒命题,19世纪法国著名文学家福楼拜的观点为冯骥才和弗雷泽一致认同:“越往前走,艺术越要科学化,同时科学也要艺术化。科学与艺术就像不同方向攀登同一座山峰的两个人,在山麓下分手,必将在山顶重逢,共同奔向人类向往的最崇高理想境界——真与美。”

“我认为这两者的融合是没有问题的,从科学家的角度看是完全可以实现的,”弗雷泽说。“随着科学的高度发展,科学与艺术会越来越专业化,从专业上,他们似乎会越来越远,最后在人的身上还是重逢,只有科学和艺术双翼齐飞,社会才会更进步”,冯骥才认为。

(前沿新闻记者张赫洋 通讯员靳莹 摄影赵习钧2017-02-27 )

冯骥才:西欧思想游记(19)来自读读画画 作者:冯骥才 4月7日 剑桥 又来剑桥 三十年前,剑桥给我的印象十分有限。一是当时的访问是闪电式的,二是那时我只有两个彩色胶卷,还是八电影制片厂的一位编剧从大盘胶片上剪下来一段装在暗盒里送给我的,我必须节省着用。所以那次在剑桥留下的照片,只有代表闭在三一学院那个标志性的钟楼前的合影;其他印象经过三十年岁月冲刷,已经没有多少具体细节,只剩下一种气氛、一种感觉而已。然而这气氛却很美好。舒展、古雅、大气,还有大片大片几近奢侈的绿,因为我从未见过这么大的校园绿地。

(剑桥大学的气象)

这次来再看。我对它的印象还算没错。比如国王学院那座哥特式的礼拜堂前的绿地有多大?反正在绿地那一端走路的人影只有烟卷大小。这大片的绿可以消除声音,吸收心里的浮尘,还可以发动思想。可是一位在这里念书的中国学生说有时静得叫人有点孤独。我笑道,思想需要孤独,做买卖才

怕孤独呢。国内不少大学变成了行业工具,热热闹闹已经找不到这种孤独感了。我还说,

可能正是这种让人感到孤独的宁静,使得徐志摩在《再别康桥》里写出了那首情感的绝唱。

站在康河的桥上,真的很美。每根飘逸的柳条都像是画出来的,一片片水光皆似摇动的色彩。我对徐志摩多一点“感觉”,缘于他在一九一六年曾是天津大学(北洋大学)的学生,他在天津大学的时间比在剑桥大学的时间长。不久前我还与山东工艺美术大学商议,做两尊真人大小的徐志摩的立像分別放有我们两座学院,因为那座致使徐志摩遇难的小山丘,就在山东工艺美术大学的校园内。

(康桥) 过去我在社会工作时,把大学视作一片净土;现在到大学工作,却不知净土在哪里。我在我的学院努力奉思想学术为神明,看到的成果却极为有限。在与国王学院的教授汉斯交谈时,他谈到他対一些来到剑桥的中国学者的印象,用了汉语的一个成语“沽名钓誉”,我听了并尴尬,不因为我不是生活在陈寅恪、梁思成的时代;如果以我的闻目睹而言,可能会说出更刺耳的话。 所以说,中国的希望与绝望都在大学。

剑桥博物馆 一九八五年我和张贤亮应聂华苓之邀参观美国爱荷华国际写作中心时,应邀到哈佛大学演讲,顺便参观了那座大学的博物馆。当时我并不知道哈佛大字博物馆在世界的名气,但一走进去立即被惊呆。我第一次看到敦煌的实物、埃及法老的雕像和阎立本的《历代帝王图》,这些藏品使哈佛的分量倍加,由此我懂得了大学博物馆的重要。在我建设自己的学院时,提出把学院“博物馆化”的主张。在这方面我是幸运者——十年来我这个想法一直得到校方的共识与支持。因而在剑桥,当汉斯提出在我演讲前去看看他们著名的菲茨威廉博物馆,还有些得意地对我说“很值得一看”时,我立即浑身带劲儿。 我进门第一眼看到的便是一块两河流域的石雕,立即清楚了这座博物馆非凡的视野与实力。这里所收藏的中国瓷器丝毫不亚于国内省级博物馆。世界的博物馆里都有中国文物,唯中国博物馆看不到其他文明的遗存。我们在自己的博物馆里转来转去还是自己,这恐怕是中国博物馆的最大问题。 汉斯说:“剑桥博物馆的东西摆得有点杂乱,但我挺喜欢这种杂乱。” 我说:“因为这样每次都会从中有所发现。” 他笑了,表示同意。

在两种文化之间 演讲对我大的诱惑是提问。提问总会遇到新的话题乃至挑战,但它可以调动思考,考验应对的能力,也激发灵感。一问一答是最直接的交流,把个人灌输变为共同关切。在剑桥的演讲我碰到的一个必须边想边答的问题,来自一位中国的研究生。他说:作为个人,在海外如何为中国文化走向世界做点事? 我说:“你一到国外,中国文化走向世界就开始了。因为从遗产学讲,我们每个人都是中华文化的传人,都是中文化的携带者,外国人要从你身上感知中国文化是什么的。就像你也常常从你认识的外国人身上感知外国文化是什么样的,还会情不自禁地动用文化比较和文化批评。清末民初天津上海都开埠、建租界,外国人首次住到了中国人的中间——当时天津叫华洋杂处”。在天津人眼里洋人是“未开化”的夷蛮,在租界里最热门的话题则是中国人的“国民(劣根)性”。当时,一位客居天津的广东人名叫张焘,写了一本《津门杂记》,其中一节专写中西方人的不同,他观察得很细,写得也十分风趣。他说—— 中国人以发为修容,西洋人以以留发为美容; 中国人饮水沐落俱用热水,西洋人则俱用冷水; 中国人读书写字自右至左,西洋人读书写字自左至右; 中国人称罗盘为定南针,西洋人称罗盒为指北针; 中国人见亲友以戴帽为礼,西洋人见客以脱帽为敬; 中国人以红为吉色、白色为表最丧服, 西洋人以黑色为丧服、白色为吉色; 中国人迎娶之日涕泪交流,西洋人迎娶之日欢乐异常; 中国人称想法生于心里,西洋人说想法来自脑中。 “原文所说,还要多得多。 “张焘之所以看到这些写到这些,是因为他站在了当时中西文化接触的前沿,站在了两种文化之间;现在,你到了西方,也站在了两种文化之间。你一定对东西方文化的不同感知颇多。我们需要知道相互的不同,以相互尊重;同时还要认识到彼此的相同,找到共同的人本质,加深共处的基础。所以我在一篇文章里写过,我们过去总说中西怎么不同和中日怎么相同;我希望变一变思路,即关注一下中西的相同与中日的不同——因为从深层上看我们和日本人太不同了。这样会更加全面和立体地认识世界以及各种文化各种人“至于我们每个人怎么做,我想我们先要自觉地认识自己身上的中国文化,特别是文化的优劣。让好的文化‘走向世界’。过去,我们对与生俱来的文化常常是不自觉的,现在需要文化的自觉。”