3 游戏

捉迷藏。秋风起的时候,村庄就变胖了。古人云“春耕夏种,秋收冬藏”,一入秋,地里的庄稼陆续收割完毕,人们把地里一切能收的东西尽数收到家里。粮食早就收完,但秸秆也不能丢在地里,是冬天里很好烧的柴火呢。麦秸垛夏收后就垛在离家不远的单场里,冬天喂牲口、做饭引火都是少不了的。玉黍秸(玉米秆)和高粱秆,就竖着紧紧地扎放在自家院墙外面。家家户户,墙里墙外,都堆满了庄稼与柴草,墙头上搭晒着经了霜的红芋秧。村庄就像一位老人一样,稍微感知到节气的变化,便早早地添了冬衣。这昭示着季节的轮换,又给人以丰衣足食的的感觉——这就是日子啊,井然有序,又不紧不慢。人们心里有一种淡然的安详和对生活的喜悦。

天气渐渐凉了,小孩子们却愈发活跃了。因为再也不会在大太阳底下晒,一跑一身汗,秋天比夏天凉爽,实在好过多了,而且秋天还有更多好吃的、好玩的。捉迷藏就是秋冬季节的夜晚孩子们喜欢玩的一种游戏。划好大致的的范围,然后一群孩子分成两拨儿,一拨专门藏起来,另一拨专门负责找人。藏起来的这一拨往往是大点的孩子,因为他们胆子大,敢到更黑的地方去。过了一会儿,领着找人的孩子会大声问“藏好了吗?” “藏好了!”“开始找了!你往这边找,他去那边。”

藏起来的小伙伴躲在麦秸垛、秫秸垛后面,或者任何一个别人想不到的地方,大气不敢出,耳边只有干草叶窸窸窣窣的声音伴着呼呼的风声。听着伙伴们的说话声,脚步声由近而远,一会儿又由远而近,那种感觉既害怕又兴奋,心里紧张得砰砰直跳。找人和被人找都是一种心理探险,在找到人的一瞬间那种既激动又刺激的心理体验,让孩子们乐此不疲。把藏起来的小伙伴都找出来以后,再重新分派角色,开始新一轮游戏。有时候也有小一点的孩子自己藏起来以后困得睡着了,最后害得大人们满天找。

蒙瞎驴。月明星稀的晚上,在有月明地的开阔场地,一群孩子在玩蒙瞎驴的游戏。这也是一个很有意思的游戏。一个孩子靠墙蹲着,另一个孩子在他背后用手捂住他的眼睛,告诉他从他面前经过的孩子在干什么,“指星星的过去了”,“一个瘸子过去了”。“拉车的过去了”,“老奶奶过去了”……等全部孩子都过完了,松开手,问他谁扮的老奶奶,哪个扮的瘸子,哪个扮的是拉车的。他若猜对了,由被他指认出来的孩子蒙上眼睛,开始新一轮游戏;若猜错了,捂上眼睛继续猜。有时候捂眼的伙伴会在指间给他留一条缝,这样借着月光,他就更容易猜对了。

碰兵。碰兵这个游戏比拼的是力量和智慧。在街中心或一片开阔的场地,一群孩子分成人数大致相等的两班相对而站,中间要隔开一定的距离,便于奔跑。每队孩子都一字排开,两只手分别攥紧同伴的手,两人之间距离尽量拉开。这时两边领头的孩子开始大声地领着大家一唱一答:

“小磨子,” “一个眼,” “恁的兵,” “尽俺拣,” “拣谁吧?” ——“拣小亮!”

这边通过仔细观察对方队员的力气大小,决定让力气较小的小亮来碰兵。小亮在那边跃跃欲试,瞅准了这边人墙中最薄弱的一个环节,然后拼尽全力冲过来。他若撞开了,就可以领走一个人,回到自己的队伍;若没有撞开,他自己就要留在这边队伍中,然后开始新一轮游戏。如此循环往复,以人数越来越多的一方为胜。

搭戏台(编花篮)。一般是女孩子常玩的游戏。个头相仿的四个小女孩,各把自己的一条腿反扣在同伴的腿上,形成一个闭环,然后以同一节奏,向同一方向旋转,并拍手唱儿歌:“棚,棚,搭戏台,四个棍,撑起来”。累了,就换另一条腿,朝相反方向。也有些调皮的孩子,喜欢搞恶作剧。我们就曾见过几个大孩子,在路中间挖个一尺见的方坑,上面用细树枝棚住,盖上草,然后撒上一层细土,再用鞋子压上脚印,好像有人走过一样。伪装好了,专门骗人往上踩,自己躲得远远的看热闹。一见人摔个仰面朝天,少不了招来一顿骂,一下子又一哄而散。

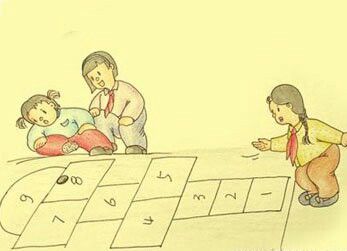

乡村孩子可玩的游戏实在太多。像过家家,跳房子,踢毽子,跳绳,蹦沙包,拾模合,撇老瓦,滚铁环,玩弹球,老鹰捉小鸡等等,都是不知道流传了几千年的传统民间游戏。因为游戏是群体性的,参与的孩子较多,需要同伴之间的合作和互动,乡村孩子就是在玩游戏的过程中,懂得了规则和服从,开始了他的社会化的历程。现在很少有孩子再玩这些游戏了,他们失去了群体游戏的环境,也失去了在人群中获得快乐的能力,更重要的是,他没有在玩耍中接受社会规则的教育。“当所有的孩子都踩着滑板车独来独往时,他们怎么能懂得合作与谦让呢?”(于丹)

随着社会转型,作为文化遗产的这些传统民间游戏,同整个农业社会一样日渐衰落,这的确令人有些遗憾和伤感。现在的孩子,恐怕只能在汽车阵中玩捉迷藏了。这还会有我们小时候那种亲近自然的欢乐吗?

4 伙伴

血缘。我最亲的伙伴,就是我的兄弟姐妹了。祖母有四个儿子,共有十二个孙子孙女,住在一起的就有八九个。因此,除了我自己的弟弟妹妹,我的堂兄弟姐妹们也比较多,且年纪相差不大。我们同由祖母接生来到这个世界上,又同在祖母的怀抱里长大。我们从小在一起玩耍、打闹,在一起摸爬滚打,沸反盈天,长大了一起去上学,工作以后买的房子也离得都很近,也经常走动,隔三差五地就见一面。有兄弟姐妹,能彼此看着长大,又相伴到老,这是何等的福分。用我妈的话说,那可是“血脉里的亲,骨头里的亲”。有人说,有兄弟姐妹的人,才有真正的童年。这话不无道理。这也许是我们这一代人难得的福分了。

笛声。我们老院前后有几家邻居,世代为吹响器的艺人。对于他们的生活,我们略有了解。他们家庭内部形成了一定的分工,用他们的行话来说,一般是男子“上事儿”,妇女“下乡”。“上事儿”即承接各种婚丧喜事,“下乡”即给人剃头理发,也在家干农活。其子弟也多从事这一行当,也招收七八岁的学徒,多是亲戚朋友家的孩子。

学徒很辛苦,除了学艺,他们还要帮师父家干活、做家务、带孩子。他们每天天不亮就起来,到西河沿上练功。“冬练三九,夏练三伏”。夏天倒还好,冬天很遭罪的。天还很黑,几个孩子已经各自端坐在河沿上(距离稍远,以免相互影响),手捧大笛,迎着河面上的冷风,中气很足地吹起来。那时候的冬天,早上天寒地冻,呵气成冰,但他们也不能戴手套,所以冬天往往双手冻得红肿乃至溃烂,他们自己也习惯了。他们每天早上往河沿上一坐就是两三个小时,冬夏如此。练不好还要挨师父的打。我们都是同龄人,但我们每天往往在他们的笛声中醒来,到学校去上学。

安全。那时候,一到夏天,河里都有比较深的水,特别是刚下过大雨,到处坑满河平的,对小孩子都有一种潜在的诱惑和危险。

常有小孩子背着大人下水。对街的小健,八九岁,在地里被正在干活的妈妈吵了一顿,回家的路上自己下河洗澡。当时父亲和队里几个人正在核对账目,听到呼救声立即冲到了河边上,几个大人在河里趟了好几趟,最后小健被春义哥用脚挑出了水面。我还记得当时很多人在单场上,小健光着身子被搭在牛背上,德启爷牵着牛绕着单场一圈一圈地走,给他控水,我还记得他父母撕心裂肺的哭喊。但一切为时已晚。

从那以后,大人对小孩子下河都看得很紧。而我妈妈却是一向如此。她小时候曾眼睁睁看着两个同伴被大水冲走,只露半个脑袋。若非她在岸上拼命呼救,后果不堪设想。妈妈每天下地干活前都是千叮咛万嘱咐的,如果回来发现谁偷偷下河了,都是一顿狠打。傍晚,看到别的孩子跟着大人下河洗澡,自己也想下河,但任你怎么恳求妈妈绝不松口,并且没有任何商量的余地。

现在每年夏天都会发生几个孩子同时溺亡的悲剧性事件。问题的关键在于父母或监护人没有尽到监管的责任,没有给孩子立下严格的规矩。若大人对危险有一定预见性,又对孩子提出明确的要求,悲剧应当不会发生。