今早的公交车上,听到警务员这样一句话:“嫦娥七号本次禁止携带危险物品”?

甚是疑惑,北京话?

▼

听说东北话是一个强大的方言——

“大学舍友四人,一个东北人三个南方人,四年后四个东北人。”

我大学去了离家很远的福(胡)建,四年下来,没有学会一句标准的闽南话,也没有听懂过一句闽南话。我以为,至少我可以学会五月天的那几首闽南语的歌。搞笑的是,写到这我突然发现我都不知道闽南话的“你好”怎么说……

印象最深的,也是我们宿舍6个外省人唯一记住的闽南话也许就是——

“亏门恰虽币,搂恰墙biang(三声)哼”

翻译过来大概是说:上车请投币,开车请小心?(来自泉州公交车播报语音)一辆从我们学校始发的21路公交车,是我们出行最佳选择和学习闽南话的唯一场所。其实这一句话不仅闽南话发音不标准,连翻译都很可能不准确,大概是因为离开也有段时间了,只是隐约记得这样一个音调和语义,请胡建的同学纠正。

说起来,泉州的公交车还是比较国际化的,我们入学后第二年,泉州被评为东亚文化之都,然后公交车就开始播报英文了,不过播报顺序是这样的:闽南语、普通话、英语。从这一点看来,泉州还是很注重传承和保护自己的语言文化的。

跑题了,拉回来。

再后来,来了北京,这是一座用一环又一环地铁图构成的城市,这对我来说很好,我喜欢那种交通线路清晰的城市,方便我在脑海中勾画城市印象,不过北京实在是太大了,地铁每天运送旅客900万人次仍然是不够的,毕竟不是所有人都有小汽车开。每天的早高峰公交车上,仍旧会被挤的不用抓扶手还能在行进中保持巍然不动。

每次在车厢内,我的位置变化是这样的:车门玻璃处——靠近后门的车厢中部——后门。这是最合理的乘车安排了,但还是会遇到很多人没有一点公共意识,上车后就堵在门口一步不愿动弹,之后来上车的人需要不断绕过他挤到后门,地铁里站在车门处五站不动的人也是一样的。

这还不算最讨厌的,有一种人我叫他们“柱神”,翻译过来就是——抱紧手扶柱子不撒手的大神,有的是整个身子依靠在柱子上,有的是环抱柱子做树袋熊状,还插着耳机看着视频一副“我不知道,我看不到”的悠闲感。

每当遇到这种情况,我就只能使劲抠他身体和柱子之间的缝隙,还好我是个女生,男生估计就没法这么自由了。我从他们后背或者前胸抠缝隙的时候我猜他们一定是能感觉到的,然而也很少有人主动移开身体,我就这么坚持着,就是不拿开手,你不硌得慌就好,最终耗到那人下车。

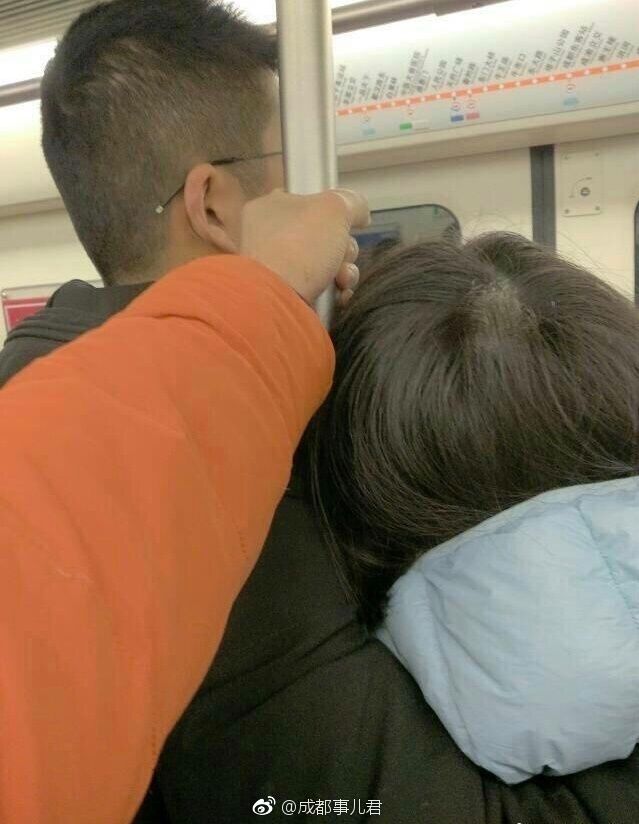

今天看到有个网友晒了一张成都地铁里的照片,给这位小哥哥打call!

其实说白了都是公共道德的问题,有的人你跟他和颜悦色的讲道理反倒会被无视或者回个白眼,所以干脆硬着来,你要抱你的柱子,我抓我的扶手。

就像前两天安徽蚌埠那个出了名的拦高铁女子,你关你的门,我等我的老公。

(“这是道德的沦丧还是人性的扭曲”?)

其实我也遇到过这种极速赶高铁的经历。

14年冬天,我提着刚买的蟹黄汤包,拖着行李箱,扶着帽子,飞奔在南京南站的进站大厅里(霍,不得不说,南京南站是我经历过的最大的火车站)。最终在开车前三分钟跑到检票口,检票员帮我拉开玻璃门,站在下站台的扶梯上的时候看到人群正在上车,才算放下提着的心。其实,在来的路上我就已经想好了赶不上车的对策——返回青旅再住一晚,没有直达的票我就买转车的,设想了所有可能的解决方案,然后跟家里说明情况。

其实,没有什么是不能解决的,十秒钟或许你老公真的可以从检票口跑下来,但是在高铁决定关闭检票口的时候,就已经是列车最适合的发车时间了。

这个合适或许对你来说不是那么合适不是那么通情达理,但是对整个列车的人和整个运行系统是最合适的。

公共交通系统的人情味不是帮助你迟到的亲人上车,而是给最重要的意外让路。

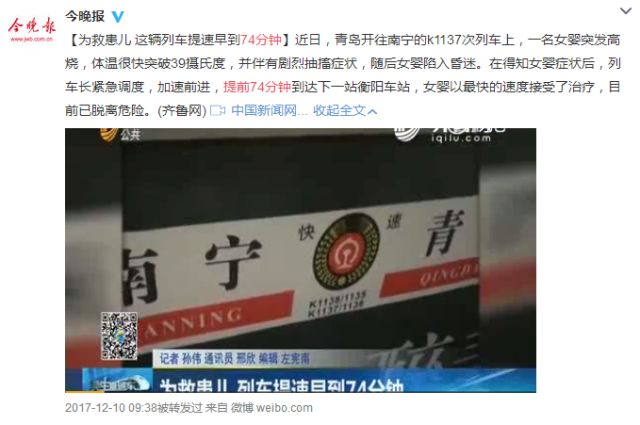

比如,给急需救治的孩子让路——

青岛开往南宁的K1137列车提前74分钟到站,行驶中至少两列高速列车为其让路。从来只知道坐这种K打头的火车都是要给其他高铁让路的,因此晚点是很经常的事,第一次看到高铁给火车让路的情况。

这时候是不是该配上一句:“人间有真情,人间有真爱。”

絮絮叨叨这么多,还是想回归一下温暖,因为即便会有这样缺乏公共道德的人,还是有很多让人心里一暖的陌生人:

就像看你站了很久问你要不要坐一下的老奶奶;

扛着行李箱进来主动帮你搬上行李架的大叔;

还有担心自己端的麻辣烫碰到我身上不愿坐到里面干脆站在外边的中学生,最后笑着叫你姐姐而不是阿姨的问你:能不能和她换个座位这样她可以和坐在前排的同学聊天。

每次遇到这些小美好我都会开心好久,然后感觉这个世界也不是那么讨厌,还是那么可爱,让我愿意为了这些温暖的小事忘记那些不开心的纠葛。

最后,那句“嫦娥七号本次禁止携带危险物品”,我猜大概是在说:

“乘客你好,本车禁止携带危险物品。”

— End —

文字 | 隋昕不所欲

图片 | 来自网络