- [QT] 断点调试

天生爱打工

qtqt开发语言

目录一设置断点二调试窗口信息2.1默认窗口2.2详细窗口属性三调试方法和技巧一设置断点在QtCreator中我们有两种方式添加断点。用鼠标直接点击代码编辑窗口中的某一行按下F9添加/取消断点(操作的是当前鼠标光标所在的代码行)二调试窗口信息2.1默认窗口这里列出几个默认的窗口红色圆点表示断点,黄色箭头表示当前程序运行位置。stack:堆栈表示当前函数之间的调用关系,比如位于哪个函数体中。Local

- 责任链模式原理详解和源码实例以及Spring AOP拦截器链的执行源码如何使用责任链模式?

一个儒雅随和的男子

spring设计模式责任链模式springjava

前言 本文首先介绍了责任链的基本原理,并附带一个例子说明责任链模式,确保能够理解责任链的前提下,在进行SpringAOP执行责任链的源码分析。责任链模式允许将多个处理对象连接成链,请求沿着链传递,直到被处理或结束。每个处理者可以选择处理请求或传递给下一个。 SpringAOP的拦截器链,拦截器或者过滤器链,都是典型的责任链应用。比如,当一个方法被调用时,多个拦截器按顺序执行,每个拦截器可以决定

- 【部署】Ktransformer是什么、如何利用单卡24GB显存部署Deepseek-R1 和 Deepseek-V3

仙人掌_lz

人工智能人工智能AI部署自然语言处理

简介KTransformers是一个灵活的、以Python为中心的框架,旨在通过先进的内核优化和放置/并行策略提升HuggingFaceTransformers的使用体验。它具有高度的可扩展性,用户可通过单行代码注入优化模块,获得兼容Transformers的接口、符合OpenAI和Ollama的RESTfulAPI,甚至简化的ChatGPT风格的WebUI。KTransformers的性能优化基

- SMT贴片加工报价构成要素与成本优化策略解析

安德胜SMT贴片

其他

内容概要在现代电子制造领域,SMT贴片加工报价的精准核算直接影响企业供应链成本控制效能。本文通过结构化分析框架,系统解构报价体系的五大核心要素,并建立可操作的优化模型。研究路径覆盖从基材选型到生产规划的完整价值链,重点揭示各环节成本动因的相互作用机制。为直观呈现报价要素的关联性,特构建以下参数对照表:要素类别成本占比范围关键波动因素优化切入点PCB基材成本15-25%层数/板材类型/表面处理工艺标

- 技术分享:MyBatis SQL 日志解析脚本

£漫步 云端彡

运维趣分享sqljavamybatis日志解析

技术分享:MyBatisSQL日志解析脚本1.脚本功能概述2.实现细节2.1HTML结构2.2JavaScript逻辑3.脚本代码4.使用方法4.1示例5.总结在日常开发中,使用MyBatis作为持久层框架时,我们经常需要查看SQL日志以调试和优化查询。然而,MyBatis的日志输出通常包含占位符和参数信息,这使得直接执行这些SQL语句变得困难。为了解决这个问题,我们开发了一个简单的HTML和Ja

- SMT贴片生产的发展趋势与技术创新解析

安德胜SMT贴片

人工智能

内容概要SMT贴片生产作为现代电子制造的重要组成部分,其发展一直颇具前景与活力。当前,行业内的技术进步与市场需求的快速变化使得SMT贴片生产面临新的机遇与挑战。尤其是在自动化技术方面,许多企业逐步引入更加智能化的设备,从而提升生产效率并降低人为错误。这不仅能够缩短生产周期,还能提高产品的一致性和可靠性。另外,材料科技的进步也促进了SMT贴片生产的变革。新型材料的应用,例如高电导率材料和环保型焊料,

- 技术爱好者不容错过!探秘 Thrive 现代化博客管理系统

秋野酱

前端课程设计java开源javaspringbootvue.js课程设计

探索ThriveX:现代化博客管理系统的技术与实现在当今数字化时代,知识的分享与交流变得愈发重要。对于技术爱好者和从业者而言,一个优质的博客管理系统不仅是知识输出的窗口,更是思想碰撞的平台。今天,让我们一同走进ThriveX,领略其独特的魅力。一、开源助力,点亮项目之星开源的道路充满艰辛与挑战,每一段代码都凝聚着开发者的心血。如果您在了解ThriveX的过程中有所收获,不妨花费短短10秒钟,为这个

- ubuntu下vscode ctrl+tab松开ctrl后不自动选中文件

nicekwell

ubuntuvscodelinux

vscode用ctrl+tab切换文件时,松开ctrl键后会自动选中切换的文件。但是在ubuntu下发现有时不能自动选中切换的文件,需要再次按enter键才能打开文件。经过测试发现解决方法有两个:方法1:确认wayland状态,关闭wayland。(编辑/etc/gdm3/custom.conf,设置WaylandEnable=false)方法2:我用tweaks调换了capslock和ctrl,

- Tomcat 8 安装包下载

m0_74824517

面试学习路线阿里巴巴tomcatjava

Tomcat8安装包下载【下载地址】Tomcat8安装包下载本仓库提供了一个包含Windows和Linux版本的Tomcat8安装包,方便用户快速下载并部署Tomcat8服务器[这里是图片001]项目地址:https://gitcode.com/open-source-toolkit/fda7c简介本仓库提供了一个包含Windows和Linux版本的Tomcat8安装包,方便用户快速下载并部署To

- 前端:纯前端快速实现html导出word和pdf

m0_74823715

前端htmlword

实现html导出word,需要使用两个库。html-docx-js和file-saver导出word的js方法>npminstallhtml-docx-js>npminstallfile-saverjs引入importFileSaverfrom“file-saver”;importhtmlDocxfrom“html-docx-js/dist/html-docx”;/**导出word方法*/expo

- macOS Catalina 10.15 - 新增功能及其他信息记录

伊织code

Apple开发+10.15macOSCatalinaSidecar

文章目录推荐阅读参考一、基本信息WWDC2019壁纸二、beta版本安装macOS10.15Xcode11三、新功能添加屏幕使用时间iPadOS应用可在Mac上运行APFS宗卷被拆分为只读的系统宗卷(System)和用户数据宗卷(Data)增加Findmy查找添加由Siri控制的「捷径」和「屏幕时间」AppleWatch可解锁MacSidecar:将iPad作为副显示屏四、其他变更终端shell建

- PCB 打样哪家好?探寻专业猎板之选

lboyj

运维

在电子产业蓬勃发展的当下,PCB(印制电路板)作为电子产品的关键组成部分,其打样质量对于产品的研发和后续生产至关重要。对于众多电子工程师和企业而言,寻找一家可靠的PCB打样厂商是一项重要且具有挑战性的任务。那么,PCB打样究竟哪家好呢?接下来,让我们从多个维度来探讨这一问题,并深入了解猎板PCB在其中的表现。一、品质保障是基石优质的PCB打样,首先体现在品质上。从原材料的选择到生产工艺的把控,每一

- 猎板 PCB:HDI 技术精要解读

lboyj

人工智能

HDI技术凭借增加盲埋孔的方式,达成了高密度布局,在高端服务器、智能手机、多功能POS机以及安防摄像机等诸多领域均有广泛应用。尤其在通讯和计算机行业中,对HDI线路板有着较高的需求,这在一定程度上有力地推动了科技的持续进步,使得HDI板在国内市场展现出十分乐观的发展前景。然而,HDI技术作为一种特殊工艺,也面临诸多挑战。一方面,其成本相对较高;另一方面,对制造商的生产能力有着严格要求。倘若缺乏先进

- Spring Bean 生命周期详解

黑风风

java多线程springjava数据库

SpringBean生命周期详解在Spring框架中,Bean的生命周期由Spring容器全权管理。了解和掌握Bean的生命周期对于使用Spring开发稳定且高效的应用程序至关重要。本文将详细介绍SpringBean生命周期的五个主要阶段:实例化、属性注入、初始化、使用和销毁,并涵盖各个阶段的关键步骤和扩展点。1.实例化(Instantiation)实例化阶段包括以下关键步骤:BeanNameAw

- 对于一个程序员来说,电脑的内存需要多大?

c++服务器开发

电脑

1、程序员电脑内存有多大内存够用足够了,纯写代码的编程对电脑要求不高,尤其对显卡几乎没有要求,一般编程可能开的任务窗口比较多,所以只要cpu和内存大点就可以了一般来说,处理器确实比显卡来得重要一些,因为我们的电脑中只配备了一块处理器,而处理器内置正正好有内置了一个核心显卡,如果没有特别需求我们无需再次购买独立显卡,但是对于游戏玩家来说,独立显卡显得重要一些,有的人甚至不惜下血本去配备多块显卡。2、

- 释放 DeepSeek 的力量:像专家一样本地安装与探索!

guzhoumingyue

AIpython

要在本地运行DeepSeek,您需要遵循以下步骤。请确保您的计算机上已安装Python和Git,并且满足DeepSeek的依赖项。步骤1:安装依赖项安装Python和pip确保您已安装Python(建议使用Python3.6及以上版本)。您可以通过在终端/命令提示符中输入以下命令来检查Python是否已安装:bash复制代码python--version或者bash复制代码python3--ver

- 国鑫DeepSeek 671B本地部署方案:以高精度、高性价比重塑AI推理新标杆

Gooxi国鑫

人工智能服务器

随着DeepSeek大模型应用火爆全球,官方服务器总是被挤爆。而且基于企业对数据安全、网络、算力的更高需求,模型本地化部署的需求日益增长,如何在有限预算内实现高效、精准的AI推理能力,成为众多企业的核心诉求。国鑫作为深耕AI领域的技术先锋,推出基于4台48GRTX4090或8台24GRTX4090服务器的2套DeepSeek“满血”版本地部署方案,以FP16高精度、高性价比、强扩展性三大优势,为企

- FPGA设计怎么学?薪资前景好吗?

博览鸿蒙

FPGAfpga开发

FPGA前端设计和各岗位之间有着很多联系,是一个薪资待遇高,前景发展好的岗位。但这个岗位的门槛也比较高,很多人不知道怎么学习,下面就和宸极教育一起来了解一下吧。数字前端设计必备技能1、熟悉数字电路设计2、熟悉Verilog或VHDL3、熟悉异步电路设计4、熟悉FIFO的设计5、熟悉UNIX系统及其工具的使用6、熟悉脚本语言Perl、Shell、Tcl等7、熟悉C/C++语言、SystemVeril

- Linux:从入门到精通的全面指南

dbsnc1111

linux运维服务器

一、引言Linux作为一种开源操作系统,犹如一座技术宝库,在当今的科技领域中占据着至关重要的地位。它以其卓越的稳定性、高度的安全性和无与伦比的灵活性,在服务器、嵌入式系统、个人计算机、超级计算机等众多领域广泛应用。无论是渴望提升技术水平的个人,还是寻求拓展职业道路的专业人士,学习Linux都无疑是开启新机遇之门的钥匙。以下是关于Linux的详细知识以及学习Linux的经验总结,希望能为正在学习或准

- 游戏引擎学习第112天

虾球xz

游戏引擎学习java

黑板:优化今天的内容是关于优化的,主要讨论了如何在开发中提高代码的效率,尤其是当游戏的帧率出现问题时。优化并不总是要将代码做到最快,而是要确保代码足够高效,以避免性能问题。优化的过程是一个反复迭代的过程,目标是找到一个“足够好”的解决方案,而不是追求极致优化。优化的第一步并不是直接优化代码,而是要进行测量和分析。这一步很重要,因为只有了解代码的表现和瓶颈,才能有效地进行优化。测量代码的性能,确定哪

- 【Tools/macOS系列】macOS终端配置:zsh+iTerm2+OhMyZsh

飞翔的鲲

【实用工具专栏】macOSzshiTerm2终端ohmyzsh

DATE:2021.7.17文章目录1、前言2、参考3、终端和vim配置效果图4、终端配置步骤4.1、安装iTerm24.2、安装oh-my-zsh4.3、主题和颜色4.4、插件4.5、特殊字体Hackherdfont4.6、vim配置4.7、随时唤起4.8、自定义界面壁纸1、前言macOS的终端Terminal界面非常简单,没有Linux下面的颜色设置和自动补齐等功能,用起来非常不方便。本文讲解

- Kate文本编辑器 v24.12.9013 开源高级文本代码编辑器

SSASASA11

编辑器

链接:https://pan.quark.cn/s/5577e74ab648Kate是一个可以跨平台使用的免费高级文本编辑器,支持标签页、代码高亮、显示行号、显示缩略图的滚动条、多文件查找、横向或者纵向显示多个视图等众多高级特性。软件功能1、双击当前标签页创建新标签页。2、支持启用/禁用自动换行。3、强大的多文件查找和替换功能。利用这个功能可以一键查找/替换所有已打开的文本中的内容。支持正则表达式

- 鸿道Intewell操作系统为半导体行业打造高可靠实时控制系统

一RTOS一

鸿道Intewell操作系统实时操作系统半导体行业高可靠控制系统高实时控制系统

半导体行业是现代科技的核心领域,其生产过程高度依赖自动化和精确的实时控制。从芯片制造到封装测试,每一个环节都需要高精度的设备协同工作,以确保产品的质量和性能。随着半导体技术的不断进步,对实时控制系统的性能、可靠性和灵活性提出了更高的要求。传统的控制系统在集成度、扩展性和功能安全方面逐渐暴露出局限性,而国产实时操作系统的发展为半导体行业提供了新的机遇。随着半导体技术的不断演进,芯片制程日益缩小,对生

- SMT贴片加工_锡膏的作用

CIT_PCBA

PCBApcb工艺贴片smt制造

随着现代电子制造业的飞速发展,表面贴装技术(SurfaceMountTechnology,简称SMT)已成为电子组装领域的核心技术。在SMT生产过程中,对于锡膏的使用是非常多的,它直接影响到电路板的质量与性能。本文旨在深入探讨锡膏在SMT中的作用及其对电子制造业的重要性。锡膏及其在SMT中的作用锡膏是一种由微细金属粒子(通常为锡和铅或无铅合金)、助焊剂和少量其他化学品组成的浆料。在SMT生产线上,

- SMT贴片加工中回流焊接机的关键工艺

CIT_PCBA

pcb工艺制造

SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。PCB(PrintedCircuitBoard)意为印刷电路板。(原文:SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称PCB(PrintedCircuitBoard))SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。电子电路表面组装技术

- 形参和实参

2501_90124553

java算法数据结构

形参(形式参数)函数定义时指定的参数,形参是用来接收数据的,函数定义时,系统不会为形参申请内存,只有当函数调用时,系统才会为形参申请内存。主要用于存储实际参数,并且当函数返回时,系统会自动回收为形参申请的内存资源。(本质上所有函数都有一个return,只不过当我们的函数返回类型是void类型的时候,return是隐式)//关于默认returnvoidfun1(){//此时return;是不建议写出

- 扫雷游戏升级版 含递归链式展开(一次展开一片区域) 代码详细解读 C语言

C r a z y

c语言游戏游戏c语言算法java游戏程序pythonc++

1、前言:我看了CSDN有很多小伙伴也写了扫雷小游戏但是大部分写的代码都是一次输入坐标只能展开一个位置并没有还原我们小时候最初始的游戏玩法可玩性很低我在这用函数递归链式展开一片还原最初始游戏提高可玩性先放效果图↓2、建议:一个程序代码的实现并不是只靠看能看会的而是要落实到敲代码可以先靠自己画导图根据导图敲出代码敲代码的过程中难免会有些错误解决它这都将成为你宝贵的知识*在看的过程也可以拿出稿纸和笔来

- 教你本地复现Deep Research:DeepSeek R1+ LangChain+Milvus

大模型入门教程

langchain人工智能大模型学习大模型DeepSeekAI大模型大模型教程

金融机构、律所、科研党的福音来了!不久前,OpenAI新推出了一项名叫DeepResearch(深度研究)的功能,迅速风靡全球。我们可以将其理解为大模型+超级搜索+研究助理的三合一。在这项功能里,用户输入查询问题后,只需要选择DeepResearch选项,OpenAIo3就能自动查找分析数百优质在线资源,并对其进行综合整理并加工,为用户生成一份具备专业分析师水准的综合报告。不仅内容生成更加详实,而

- 浅谈vue常用的状态管理库vuex、pinia

超绝前端乱学小白

vuefluttervue.jsvuejavascript

Vuex和Pinia都是Vue.js应用程序中的状态管理库,虽然两种状态管理库的vue2,vue3都兼容,但是更推荐vue2(vuex),vue3(pinia)VuexVuex是Vue.js官方提供的状态管理库,它借鉴了Flux和Redux的设计思想,将应用的状态(state)集中管理于单个全局状态树中。核心概念State:存储应用程序的状态Getters:允许在Vuexstore中定义计算属性,

- Spring Bean 生命周期

CT随

springjava后端

SpringBean生命周期是Spring框架中一个非常重要的概念,它描述了一个Bean从创建到销毁的完整过程。这个生命周期可以分为五个主要阶段:创建前准备阶段、创建实例阶段、依赖注入阶段、容器缓存阶段和销毁实例阶段。下面我们将详细介绍每个阶段的作用,并通过生活中的例子来帮助理解。创建前准备阶段定义与作用:在这一阶段,Spring容器会解析配置文件或注解,查找并加载需要被管理的Bean的相关信息。

- 书其实只有三类

西蜀石兰

类

一个人一辈子其实只读三种书,知识类、技能类、修心类。

知识类的书可以让我们活得更明白。类似十万个为什么这种书籍,我一直不太乐意去读,因为单纯的知识是没法做事的,就像知道地球转速是多少一样(我肯定不知道),这种所谓的知识,除非用到,普通人掌握了完全是一种负担,维基百科能找到的东西,为什么去记忆?

知识类的书,每个方面都涉及些,让自己显得不那么没文化,仅此而已。社会认为的学识渊博,肯定不是站在

- 《TCP/IP 详解,卷1:协议》学习笔记、吐槽及其他

bylijinnan

tcp

《TCP/IP 详解,卷1:协议》是经典,但不适合初学者。它更像是一本字典,适合学过网络的人温习和查阅一些记不清的概念。

这本书,我看的版本是机械工业出版社、范建华等译的。这本书在我看来,翻译得一般,甚至有明显的错误。如果英文熟练,看原版更好:

http://pcvr.nl/tcpip/

下面是我的一些笔记,包括我看书时有疑问的地方,也有对该书的吐槽,有不对的地方请指正:

1.

- Linux—— 静态IP跟动态IP设置

eksliang

linuxIP

一.在终端输入

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

静态ip模板如下:

DEVICE="eth0" #网卡名称

BOOTPROTO="static" #静态IP(必须)

HWADDR="00:0C:29:B5:65:CA" #网卡mac地址

IPV6INIT=&q

- Informatica update strategy transformation

18289753290

更新策略组件: 标记你的数据进入target里面做什么操作,一般会和lookup配合使用,有时候用0,1,1代表 forward rejected rows被选中,rejected row是输出在错误文件里,不想看到reject输出,将错误输出到文件,因为有时候数据库原因导致某些column不能update,reject就会output到错误文件里面供查看,在workflow的

- 使用Scrapy时出现虽然队列里有很多Request但是却不下载,造成假死状态

酷的飞上天空

request

现象就是:

程序运行一段时间,可能是几十分钟或者几个小时,然后后台日志里面就不出现下载页面的信息,一直显示上一分钟抓取了0个网页的信息。

刚开始已经猜到是某些下载线程没有正常执行回调方法引起程序一直以为线程还未下载完成,但是水平有限研究源码未果。

经过不停的google终于发现一个有价值的信息,是给twisted提出的一个bugfix

连接地址如下http://twistedmatrix.

- 利用预测分析技术来进行辅助医疗

蓝儿唯美

医疗

2014年,克利夫兰诊所(Cleveland Clinic)想要更有效地控制其手术中心做膝关节置换手术的费用。整个系统每年大约进行2600例此类手术,所以,即使降低很少一部分成本,都可以为诊 所和病人节约大量的资金。为了找到适合的解决方案,供应商将视野投向了预测分析技术和工具,但其分析团队还必须花时间向医生解释基于数据的治疗方案意味着 什么。

克利夫兰诊所负责企业信息管理和分析的医疗

- java 线程(一):基础篇

DavidIsOK

java多线程线程

&nbs

- Tomcat服务器框架之Servlet开发分析

aijuans

servlet

最近使用Tomcat做web服务器,使用Servlet技术做开发时,对Tomcat的框架的简易分析:

疑问: 为什么我们在继承HttpServlet类之后,覆盖doGet(HttpServletRequest req, HttpServetResponse rep)方法后,该方法会自动被Tomcat服务器调用,doGet方法的参数有谁传递过来?怎样传递?

分析之我见: doGet方法的

- 揭秘玖富的粉丝营销之谜 与小米粉丝社区类似

aoyouzi

揭秘玖富的粉丝营销之谜

玖富旗下悟空理财凭借着一个微信公众号上线当天成交量即破百万,第七天成交量单日破了1000万;第23天时,累计成交量超1个亿……至今成立不到10个月,粉丝已经超过500万,月交易额突破10亿,而玖富平台目前的总用户数也已经超过了1800万,位居P2P平台第一位。很多互联网金融创业者慕名前来学习效仿,但是却鲜有成功者,玖富的粉丝营销对外至今仍然是个谜。

近日,一直坚持微信粉丝营销

- Java web的会话跟踪技术

百合不是茶

url会话Cookie会话Seession会话Java Web隐藏域会话

会话跟踪主要是用在用户页面点击不同的页面时,需要用到的技术点

会话:多次请求与响应的过程

1,url地址传递参数,实现页面跟踪技术

格式:传一个参数的

url?名=值

传两个参数的

url?名=值 &名=值

关键代码

- web.xml之Servlet配置

bijian1013

javaweb.xmlServlet配置

定义:

<servlet>

<servlet-name>myservlet</servlet-name>

<servlet-class>com.myapp.controller.MyFirstServlet</servlet-class>

<init-param>

<param-name>

- 利用svnsync实现SVN同步备份

sunjing

SVN同步E000022svnsync镜像

1. 在备份SVN服务器上建立版本库

svnadmin create test

2. 创建pre-revprop-change文件

cd test/hooks/

cp pre-revprop-change.tmpl pre-revprop-change

3. 修改pre-revprop-

- 【分布式数据一致性三】MongoDB读写一致性

bit1129

mongodb

本系列文章结合MongoDB,探讨分布式数据库的数据一致性,这个系列文章包括:

数据一致性概述与CAP

最终一致性(Eventually Consistency)

网络分裂(Network Partition)问题

多数据中心(Multi Data Center)

多个写者(Multi Writer)最终一致性

一致性图表(Consistency Chart)

数据

- Anychart图表组件-Flash图转IMG普通图的方法

白糖_

Flash

问题背景:项目使用的是Anychart图表组件,渲染出来的图是Flash的,往往一个页面有时候会有多个flash图,而需求是让我们做一个打印预览和打印功能,让多个Flash图在一个页面上打印出来。

那么我们打印预览的思路是获取页面的body元素,然后在打印预览界面通过$("body").append(html)的形式显示预览效果,结果让人大跌眼镜:Flash是

- Window 80端口被占用 WHY?

bozch

端口占用window

平时在启动一些可能使用80端口软件的时候,会提示80端口已经被其他软件占用,那一般又会有那些软件占用这些端口呢?

下面坐下总结:

1、web服务器是最经常见的占用80端口的,例如:tomcat , apache , IIS , Php等等;

2

- 编程之美-数组的最大值和最小值-分治法(两种形式)

bylijinnan

编程之美

import java.util.Arrays;

public class MinMaxInArray {

/**

* 编程之美 数组的最大值和最小值 分治法

* 两种形式

*/

public static void main(String[] args) {

int[] t={11,23,34,4,6,7,8,1,2,23};

int[]

- Perl正则表达式

chenbowen00

正则表达式perl

首先我们应该知道 Perl 程序中,正则表达式有三种存在形式,他们分别是:

匹配:m/<regexp>;/ (还可以简写为 /<regexp>;/ ,略去 m)

替换:s/<pattern>;/<replacement>;/

转化:tr/<pattern>;/<replacemnt>;

- [宇宙与天文]行星议会是否具有本行星大气层以外的权力呢?

comsci

举个例子: 地球,地球上由200多个国家选举出一个代表地球联合体的议会,那么现在地球联合体遇到一个问题,地球这颗星球上面的矿产资源快要采掘完了....那么地球议会全体投票,一致通过一项带有法律性质的议案,既批准地球上的国家用各种技术手段在地球以外开采矿产资源和其它资源........

&

- Oracle Profile 使用详解

daizj

oracleprofile资源限制

Oracle Profile 使用详解 转

一、目的:

Oracle系统中的profile可以用来对用户所能使用的数据库资源进行限制,使用Create Profile命令创建一个Profile,用它来实现对数据库资源的限制使用,如果把该profile分配给用户,则该用户所能使用的数据库资源都在该profile的限制之内。

二、条件:

创建profile必须要有CREATE PROFIL

- How HipChat Stores And Indexes Billions Of Messages Using ElasticSearch & Redis

dengkane

elasticsearchLucene

This article is from an interview with Zuhaib Siddique, a production engineer at HipChat, makers of group chat and IM for teams.

HipChat started in an unusual space, one you might not

- 循环小示例,菲波拉契序列,循环解一元二次方程以及switch示例程序

dcj3sjt126com

c算法

# include <stdio.h>

int main(void)

{

int n;

int i;

int f1, f2, f3;

f1 = 1;

f2 = 1;

printf("请输入您需要求的想的序列:");

scanf("%d", &n);

for (i=3; i<n; i

- macbook的lamp环境

dcj3sjt126com

lamp

sudo vim /etc/apache2/httpd.conf

/Library/WebServer/Documents

是默认的网站根目录

重启Mac上的Apache服务

这个命令很早以前就查过了,但是每次使用的时候还是要在网上查:

停止服务:sudo /usr/sbin/apachectl stop

开启服务:s

- java ArrayList源码 下

shuizhaosi888

ArrayList源码

版本 jdk-7u71-windows-x64

JavaSE7 ArrayList源码上:http://flyouwith.iteye.com/blog/2166890

/**

* 从这个列表中移除所有c中包含元素

*/

public boolean removeAll(Collection<?> c) {

- Spring Security(08)——intercept-url配置

234390216

Spring Securityintercept-url访问权限访问协议请求方法

intercept-url配置

目录

1.1 指定拦截的url

1.2 指定访问权限

1.3 指定访问协议

1.4 指定请求方法

1.1 &n

- Linux环境下的oracle安装

jayung

oracle

linux系统下的oracle安装

本文档是Linux(redhat6.x、centos6.x、redhat7.x) 64位操作系统安装Oracle 11g(Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production),本文基于各种网络资料精心整理而成,共享给有需要的朋友。如有问题可联系:QQ:52-7

- hotspot虚拟机

leichenlei

javaHotSpotjvm虚拟机文档

JVM参数

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/vm/index.html

JVM工具

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/index.html

JVM垃圾回收

http://www.oracle.com

- 读《Node.js项目实践:构建可扩展的Web应用》 ——引编程慢慢变成系统化的“砌砖活”

noaighost

Webnode.js

读《Node.js项目实践:构建可扩展的Web应用》

——引编程慢慢变成系统化的“砌砖活”

眼里的Node.JS

初初接触node是一年前的事,那时候年少不更事。还在纠结什么语言可以编写出牛逼的程序,想必每个码农都会经历这个月经性的问题:微信用什么语言写的?facebook为什么推荐系统这么智能,用什么语言写的?dota2的外挂这么牛逼,用什么语言写的?……用什么语言写这句话,困扰人也是阻碍

- 快速开发Android应用

rensanning

android

Android应用开发过程中,经常会遇到很多常见的类似问题,解决这些问题需要花时间,其实很多问题已经有了成熟的解决方案,比如很多第三方的开源lib,参考

Android Libraries 和

Android UI/UX Libraries。

编码越少,Bug越少,效率自然会高。

但可能由于 根本没听说过、听说过但没用过、特殊原因不能用、自己已经有了解决方案等等原因,这些成熟的解决

- 理解Java中的弱引用

tomcat_oracle

java工作面试

不久之前,我

面试了一些求职Java高级开发工程师的应聘者。我常常会面试他们说,“你能给我介绍一些Java中得弱引用吗?”,如果面试者这样说,“嗯,是不是垃圾回收有关的?”,我就会基本满意了,我并不期待回答是一篇诘究本末的论文描述。 然而事与愿违,我很吃惊的发现,在将近20多个有着平均5年开发经验和高学历背景的应聘者中,居然只有两个人知道弱引用的存在,但是在这两个人之中只有一个人真正了

- 标签输出html标签" target="_blank">关于标签输出html标签

xshdch

jsp

http://back-888888.iteye.com/blog/1181202

关于<c:out value=""/>标签的使用,其中有一个属性是escapeXml默认是true(将html标签当做转移字符,直接显示不在浏览器上面进行解析),当设置escapeXml属性值为false的时候就是不过滤xml,这样就能在浏览器上解析html标签,

&nb

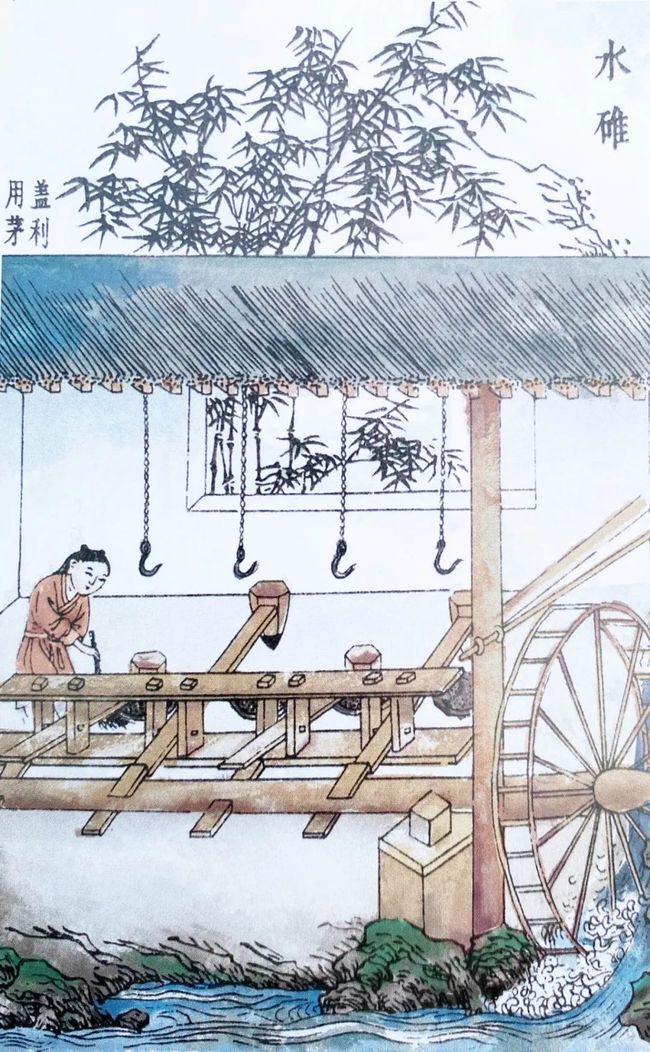

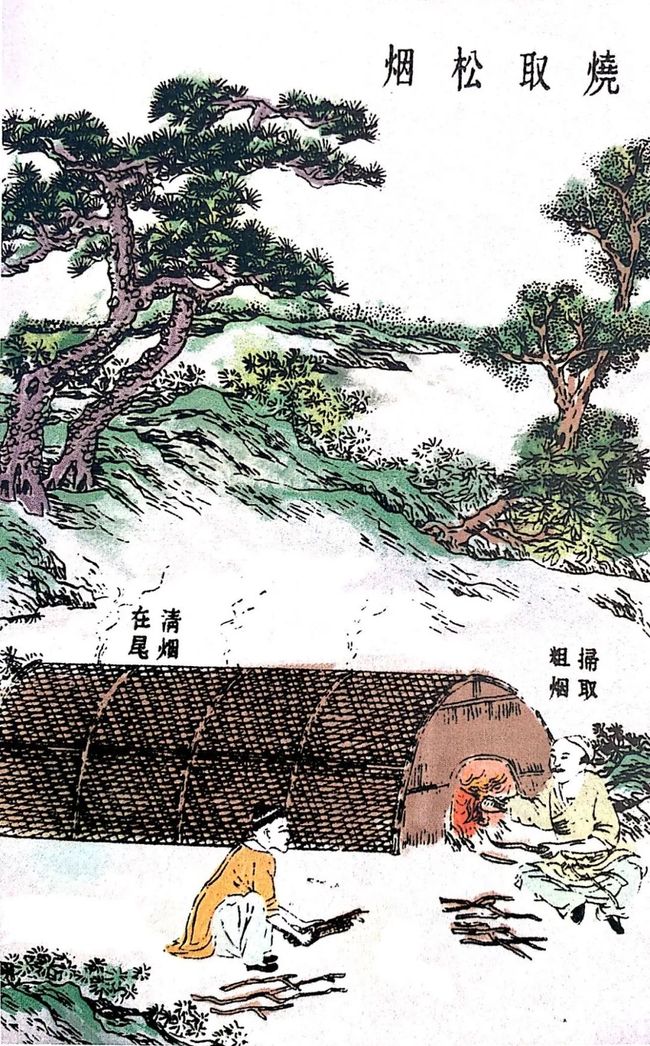

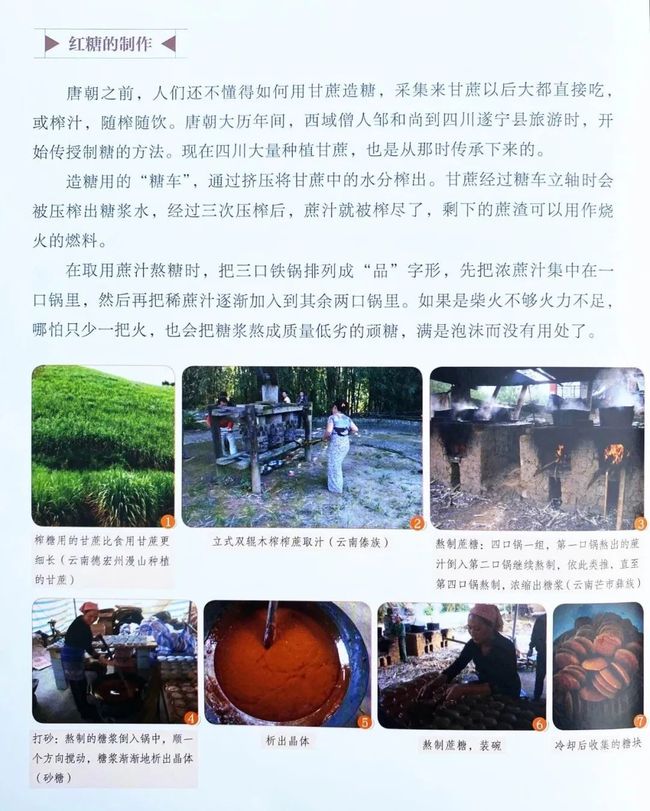

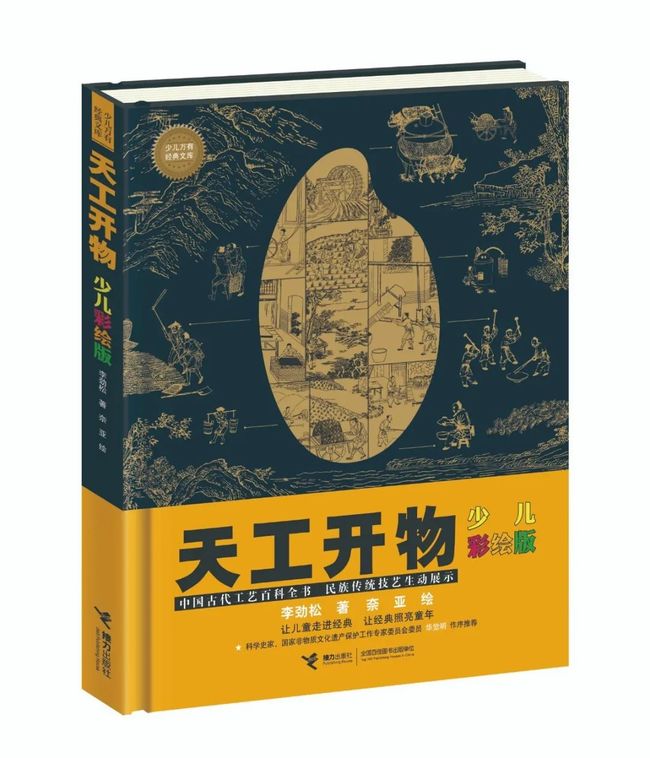

决心既定,宋应星就利用工作的闲暇和便利条件,废寝忘食地开始了《天工开物》的著述工作。最终写成的这本记述了农业、手工业生产中的先进技术成就,保留了大量珍贵的生产、生活和科学技术方面的珍贵史料,成为影响着中国乃至世界科技发展的巨著。

决心既定,宋应星就利用工作的闲暇和便利条件,废寝忘食地开始了《天工开物》的著述工作。最终写成的这本记述了农业、手工业生产中的先进技术成就,保留了大量珍贵的生产、生活和科学技术方面的珍贵史料,成为影响着中国乃至世界科技发展的巨著。

还有个很有趣的细节:宋应星在书中,还写了一段致歉词。从流传下来的版本看,中间各章节在顺序上逻辑性不强,甚至显得凌乱。学者研究认为,这是由于宋应星交稿付印时,正好赶上几部书稿相继完成,导致《天工开物》来不及仔细推敲就付印了,以至于宋应星在书中,请读者原谅。这种真实感,像不像我们赶作业、赶任务时的匆忙?还真能和作者感同身受呢!

这本百科全书的不完美,掩盖不了它对后世的影响。不仅仅是在中国,《天工开物》也对国外产生了很多影响:大约17世纪末,《天工开物》传到了日本,日本学术界对它的引用一直没有间断过。19 世纪30 年代,有人把它摘译成了法文之后,不同文版的摘译本便在欧洲流行开来,对欧洲的社会生产和科学研究都产生过许多重要的影响。

还有个很有趣的细节:宋应星在书中,还写了一段致歉词。从流传下来的版本看,中间各章节在顺序上逻辑性不强,甚至显得凌乱。学者研究认为,这是由于宋应星交稿付印时,正好赶上几部书稿相继完成,导致《天工开物》来不及仔细推敲就付印了,以至于宋应星在书中,请读者原谅。这种真实感,像不像我们赶作业、赶任务时的匆忙?还真能和作者感同身受呢!

这本百科全书的不完美,掩盖不了它对后世的影响。不仅仅是在中国,《天工开物》也对国外产生了很多影响:大约17世纪末,《天工开物》传到了日本,日本学术界对它的引用一直没有间断过。19 世纪30 年代,有人把它摘译成了法文之后,不同文版的摘译本便在欧洲流行开来,对欧洲的社会生产和科学研究都产生过许多重要的影响。

作者简介

作者简介