我们躲在夜晚这张CD里 | 外外的诗

![]()

外外和圈子

文 | 韩东

外外是一种奇怪的类型。有才能的人要么积极进取,以才能换取现世功名,要么拒绝合作,但自视仍会很高。要么就是怀才不遇,被动位于边缘且心有不甘。真的觉得没有写作才能的人干脆就不写了,或者离开圈子,或者只做一些和写作相关的事,流连忘返于某种氛围。外外几者都不是。他对自己的天赋并无正确的估计,但也不离开,更要命的是一直在写。虽然这种写作近乎隐秘,或者说低调。外外从来没有向我出示过他的诗作(手稿)。自费印制过一本叫作《洞》的诗集,外外到处赠送,说法却含糊其辞,比如“随便翻翻”“看不看都无所谓”之类。公开发表则完全不在外外的考虑之列。对于圈内朋友的写作,外外却始终喋喋不休,赞赏有加,甚至不惜言过其实。

这种对自己的另当别论、估计不足是如何造成的?我想和氛围有关。外外进入圈子比较晚,并且是以一个文学读者的身份进来的,年纪也有点大(35岁左右)。加之周边都是一些不无自负的家伙,眼界也高,开始进入时外外基本没有发言权。他又爱说,但在我们看来不过是些知见信息。当然最关键的还是外外自己,他自觉是一个爱好者,大家也就跟着这么看了。最重要的还是他对自我的认知,外外在写作这件事上太不自信,以至于我们都不知道他一直在写。但外外真的很看重写作,否则也不会在这个圈子里近20年滞留不去了。他始终在场,默默写作,说实话,这样的一种存在方式已经超出了我的经验。

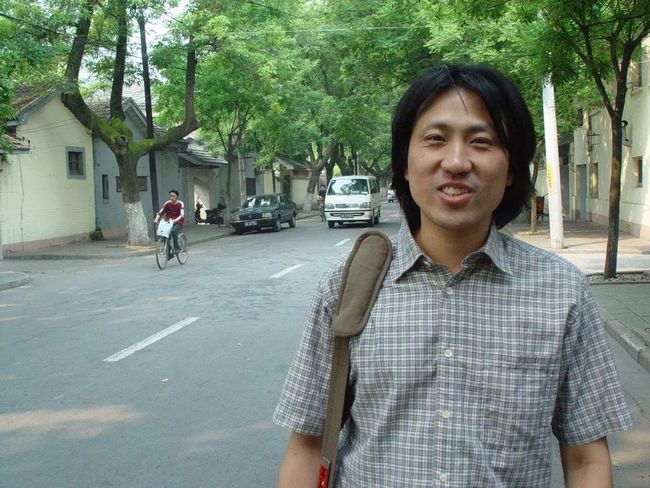

|外外在南京西康路 2003年6月15日 Photo@楚尘

如果外外认定自己是一个好诗人,还会选择那样的死亡方式吗?出事以后我认为这点不会变,但现在不这么想了。我试着反过来问自己:如果我觉得自己没有写作的天赋,是否会像外外一样?答案是有此可能。因为我们对写作的理解,对其价值的倚重,因为我们在这方面引以为豪的判断力。外外在文学判断力上没有任何问题(除了对他自己的判断)。一个具有深入判断力、又对写作价值分外推崇的人,同时又认为自己永远不可企及,其绝望可想而知。这并不是一时的绝望,内化为一种隐痛,随着年龄的增长力量逐渐加大。人生毫无意义在这里不是一般而言的,不是嘴上说说的,它变得很具体,具体到影响生命延续的可能。当然,在抽象的层面很多人都在说人生没有意义,甚至写作也没有意义,那也只是某种类似于信条的认知,是另一回事。

我的另一个问题是,我们是否能帮助外外认识到自己是一个好诗人?这应该没有什么问题。一来由于外外对文学的判断力,对自己的误判其实只隔着一层纸,一点就破。二来,圈子所系的集体氛围其力量不可小觑,它可以轻易地忽略一个人,也可以给人以充分自信。这是一把双刃剑。实际上,我们和外外的互动已堕入了一种恶性循环,如果是良性的,外外就不可能丧失存在的价值感。当然外外完全可以舍弃这个圈子,在别的地方寻求自我确认,但他固执地认为其他的圈子都不值一提。外外以最大的热情和敏感选择了我们的圈子,其结果就是成了一个送往迎来到处张罗的联结性角色。外外也乐于这样做,但内心一定是失望的,不是对我们,是对他自己非常失望。

|左起:外外、楚尘、钱晓华、鲁羊、韩东、欧宁 2014年南京先锋书店

就圈子而论,外外是某种背景性的存在。就像背景音乐一样,通常感觉不到,一旦关了音乐你才意识到刚才确有音乐。这个圈子还有另一种背景,喝酒、骂人、自我吹嘘以及棋牌之乐形成的嘈嚷。对以上这些外外没有兴趣,就此而言他可谓是一个洁身自好的人。外外也吃饭、谈女人,但在饭局上从不喝醉,谈论女性也是投其所好(投我们所好)。外外更愿意谈论的还是文学艺术,话题不离电影、乐队、光碟和书籍。可以说外外是圈子里的一股“清流”,与另一种背景之间形成了一种平衡。当然,外外的清新年少在圈子里是居于下风的,在我们看来他的表现过于幼稚和小资了。他那一套在我们这里完全吃不开,在别处就另说了。后来外外去南艺当老师,每天向学生唠叨的大概也是相似的内容。学生不比我们这些圈内人,外外的讲述对他们而言可谓天籁。从某种意义上说,外外是一个启蒙者,将文学艺术的价值、魅力灌输到那些原本没有机会听闻的年轻人那里。他在圈子以外终于找到了市场,但在这个“市场”立足又是和与我们的圈子保持联系密切相关的。再后来外外因病无法代课,对他的打击肯定是巨大的。

在圈子内部,外外作为背景音乐似的存在不可或缺,但当时不觉得。另一种嘈杂并非没有意义,只是如果没有外外的平衡,不免呈现出晦暗和极端的色彩。我们从来没有想过,外外热衷于谈论文艺并不是为了混世,他的诚恳在偏见下反倒显得虚假。有时外外也想聊点深入的,但无人接茬,因此就算有这样的想法,他也只会三缄其口。没有人觉得外外是一个可以讨论严肃话题的对象。我们对外外的忽略是双重的,既忽略了他的写作,也忽略了他在圈子里以特有方式的存在。作为一个天才诗人,外外于是便成了这样一种隐者,隐于圈子的最核心区域,并非隐于市井,更非山野或者庙堂。经过近20年如此这般的时光,连他也将自己骗过了。

对于外外的离世,我虽然难过,但并没有通常意义上的纪念的想法。决心整理外外的诗集加以出版,也不是通常认为的纪念友人的意思。如果外外的诗写得不够杰出,出不出版都无所谓。正因为外外写出了杰作,出版就成了一种责任。毫无疑问,我的确怀有一种负疚心理,但这甚至不是忽略一个朋友造成的负疚,而是,对一个天才视而不见的难辞其咎。所谓责任,当然也不是对文学史而言的,没那么严重。我总在想,成为一名好诗人并得到认可,这是外外生前最愿意看见的事。而认可,在外外看来不就是得到这个他如此看重的圈子的认可吗?因此出版外外的诗集,对平复我们因判断失误或者缺席造成的内疚至少是有意义的。

|左2起:羊立、吴晨骏、刘鼎、外外、楚尘、阿美、巫昂、荞麦、毛焰、马铃薯兄弟。下排:尹丽川(左一)、吴遥(中)、沈浩波(左三) 2002年南京东郊

那么对于已经离世的外外而言呢?

我觉得,即使是从人终有一死的角度说,出版外外的诗集也是有意义的。一个诗人,哪怕写得再好也难逃死亡,虽明知如此大家还在努力,以达成想象中的不朽。死亡并不能杜绝我们对死后的想象(虽然愚蠢)。我们既然可以想象自己死后有知,或者即便无知,其作品仍然在我的名义下流传于世,且是一件值得为之的紧要之事;那么,我们为什么不能想象,以外外之名写下的这些诗歌对于不在人世的他也依然具有意义呢?灵魂的事不好说,我只是将心比心。除非我们停止写作不朽作品的努力,为外外死后正名就是完全必要的。

外外有可能不会得知此事,有可能业已湮灭,但他的亲友还在,写作上的“同仁”还在,他的圈子还在,他的一部分已经遗留下来,活在这些人事中。这一部分可以说是光彩照人的。也许外外并不在乎进入文学史,但在这个他引以为荣推崇备至的圈子里外外理应获得他应有的位置。这个圈子也许最终会被证明为无足轻重,即便如此我也相信,外外是愿意与之荣辱与共的。

2018年5月14日

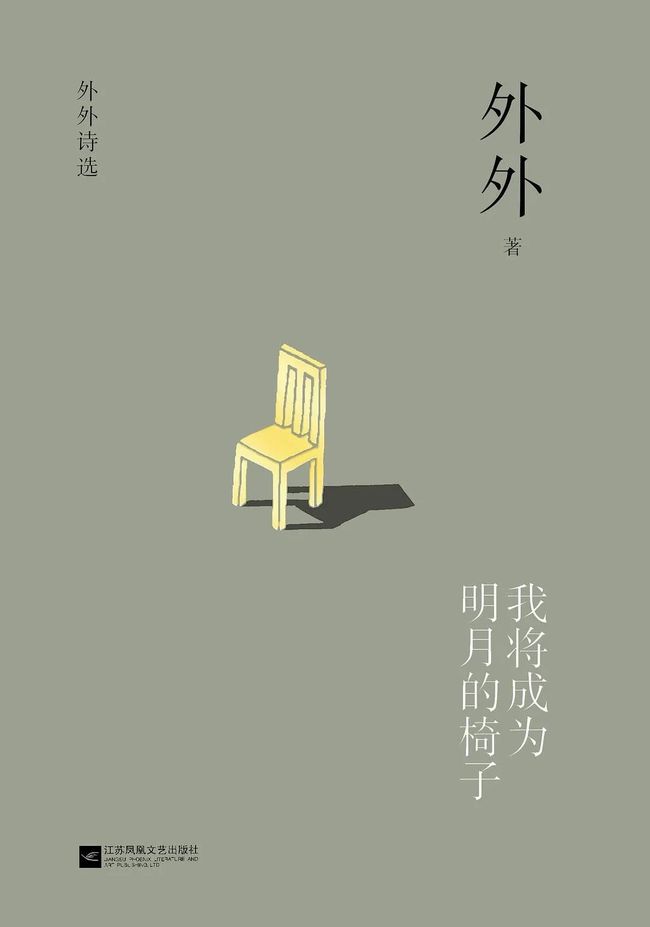

本文选自《我将成为明月的椅子》之序言。

外外诗歌12首

PhotoDavid

1.

我所能相信的

终其一生

采石,捕鱼,坐井观天

与星尘攀谈,依赖于劳苦之乐

终其一世

妄语,求诚,歌唱空无

保孩童之兴,隐身于闹市之中

把心安于他乡

加里斯奈德说

这世界便是满盈

2010-04-07

PhotoDavid

2.

秋天

鼓手很轻地敲击

门口的人转身离去

那种清脆的滴答声

仿佛雨和鱼落在湖里

想起上个星期去过的湖边

没有划船只是她把手伸进

水里触摸了那种凉意

然后赶着回家听这张唱片

PAPAM

一个中年的男子

他弹琴的时候手臂微露青筋

整齐干净地挥动

像一个厨师那样悠闲熟练

挥动出一颗颗金黄的豆子

撒满我樱桃木的地板

他的孩子应该就蹲在一边

小心翼翼地捡起放好

有些还藏在枕头下面

许多令人厌倦的事实

压在我眼睫毛上之前

让我先合上双眼

深呼吸后和PAPAM父子俩

一起合唱会儿秋天

2002-09-13

PhotoDavid

盲人

盲人手边有一只彩笔盒

里面装满了蓝颜色的笔

一会儿就出现了蓝色的海

偏左或偏右的蓝色的云

边上的五颗星星

是一秒钟就画好的

在这一秒钟后

卖鲜花的女孩子

把叫卖声扔上楼来

女主人换了件

蓝色的衬衫

笑嘻嘻地

坐在了窗口

2002-10-01

PhotoDavid

4.

我所知道的野兽

野兽没有身份证

除了动物园

城里没它住的地方

被拒绝时

它像人一样恼怒

欲望水涨船高

人们怀疑它的脏

却从不怀疑

它的肉烤起来很香

夜里从我的天花板上走过

我看不见它的重

和张牙舞爪的样子

只想起父亲说

“生活里男人有许多无奈之举”

而我知道的野兽

总是轻而易举

翻山越岭

美好的风光

像脚下的地毯

它从不生儿育女

痛苦和欢乐时的叫喊是一样的

2003-05-14

PhotoDavid

5.

秋天,醒来

台灯高高在上

象征夜晚的权力

更高的,

远处吊车顶的孤灯

黑色布幔上的一颗透明水滴

天国的法律

比这些都要高,不渗透出任何光亮

偷偷打开洞里的音乐

偷偷地,把舌头伸到窗外

呵,

冰凉的花的气息

2003-10-30

PhotoDavid

6.

十年记

我将成为明月的椅子

不缺不欠,不离不弃

陌路与我相敬如宾

不痛不痒,不火不温

十年花开,一朝谢顶

中年腹地,消化掉理想

如同旧爱,奔向新欢

不小心打翻身后的热汤

少即是多,丢就是有

爱人、朋友、金钱、自由

前世今生,斗转星移

在这瞬间,灿烂锦绣,为我证明

2004-05-16

PhotoDavid

7.

曾经我们都年轻

我父亲在年轻时

喜欢和修自行车的人聊天

那是个年纪很大的人

我年轻时喜欢骑自行车上街

看各式各样的人聊天、走路

可以骑很远很远

骑出这座城市

我的儿子也将年轻

他会知道很多我无法想象的事

去很多我不知道的地方

他也可以和我的父亲聊天

我的父亲,长得很像那个修车的人

2004-08-24

PhotoDavid

8.

好事成双

很喜欢那双淡黄色的皮鞋,在

任何天气里行走得舒适又轻松

在床边,在桌旁

和矮凳子平齐的模样。

线条沿边缝出来,深入到鞋的内里,

手工的痕迹。

两只白袜子缩在原先脚窝的位置

两只猫在十月静悄悄接近

一小片云移过来

两个人从

我的窗下走过偶尔说着低低的话。

很喜欢所以又买回来一双,放在

衣橱顶的盒子里,灰尘落在上面,

薄薄的。

2004-9-19

PhotoDavid

9.

有时候踩着烟灰

任何东西被焚烧之后

或许都是这个样子

都是这种均匀、暗淡、模糊

蜷缩在热烈过后的宁静中

我理解那些最初的形态

比如纸团、木屑

树叶、断裂的电线

都有相似柔软的质地

火将它们烧得激情恣肆啊

犹如邪恶的舞蹈

我光脚走在地板上有时也踩到烟灰

陷入这微弱的感触

一旦停止所有细小动作

烟缕从指间不绝飘出

仿佛过去的思绪在召唤而我无法抵达

2005-09-09

PhotoDavid

10.

我们躲在夜晚这张CD里

我有张席子

铺在地板上

凉凉的

躺下来

它为我铺开

一张很大的睡眠

这张睡眠

漂浮起来

铺开

无边无际的夜晚

昆虫长出了巨大的翅膀

王小明和我

还有他走失的妹妹,很多

陌生人,都躺在这同个夜晚

像一张张纸牌

安安静静

其实我们是躲在夜晚

这张CD里

等着被反复播放,慢慢磨损

2002-09-03,2003-11-24、2005-04-04修改

PhotoDavid

11.

独克宗

我去过你去过的地方

我说过你说过的话

我可以将自己当成另一个你

或者,

你把我再活一遍

亲爱的彼得

是时间的手指,摁在苍老的拐棍上

2010-12-21

PhotoDavid

12.

夜雨,7月14日

古老的雨为我织就那盏灯

小兔子,你在哪一片黑暗里唱歌

你唱得如此饥饿难耐

如此迷乱

彷佛辉煌的夜宴正在找不到的庭院中喧哗

小兔子,你应该再乖巧些

人们学会聆听

透过万物竖起的耳朵

把自己忘掉多少

就能够唱出多少

2016-07-14

外外简历

1967.7.8—2017.9.26

原名吴宇清,男,汉族,原籍江苏无锡。

1967年7月8日生于江苏南京。

1984年至1987年就读于南京市金陵职业大学微机应用专业。

在校期间开始音乐创作,1990年左右加入“冷击演唱组”。

1991年与卢中强、孟冬、肖丰、唐群松等成立“冷击乐队”,1993年年底解散。

1997—2006年开始在南京音乐台创办并主持“摇滚殿堂”“新乐天书”“节奏王国”节目;同期参与多起电视节目谈话类的策划与主持。

2006—2017年起在南京艺术学院影视学院担任教师;同期参与中国独立影像展(CIFF)策划、评审等工作,并有电影拍摄计划。

2000年前后开始诗歌写作。2008年自印诗集《洞》。另有乐评、小说若干。

《我将成为明月的椅子》

《我将成为明月的椅子》作者: 外外

出品方:楚尘文化

出版社:江苏凤凰文艺出版社出版年:2020-

新版微信修改了公号推送规则,不再以时间排序,而是根据每位用户的阅读习惯进行算法推荐。在这种规则下,读书君和各位的见面会变得有点“扑朔迷离”。

数据大潮中,如果你还在追求个性,期待阅读真正有品味有内涵的内容,希望你能将读书君列入你的“星标”,以免我们在人海茫茫中擦身而过。