- 如何将 iPhone 备份到笔记本电脑?

将iPhone备份到电脑是一种明智的方式,可以在手机丢失、损坏或无法使用时保护数据安全。此外,它还可以方便您将数据转移到新的iPhone或安卓设备。无论您使用的是Windows还是Mac系统,都可以通过iTunes、Finder(Mac)、iCloud或可靠的第三方应用程序等工具将iPhone备份到笔记本电脑。在本指南中,我们将逐一介绍这些方法,并为您提供详细的iPhone备份到笔记本电脑的说明。

- 自学java到什么程度才能就业?

Python编程社区

多年Java开发从业者:首先,这个问题主要问:自学Java编程技术,如果才能找到一份Java编程的工作。按照现在的招聘标准来看,无论你去哪个公司面试,你只需要满足他们公司的需求就可以。找到一份Java编程工作需要掌握的内容如下:首先是Javase作为Java最基本的学习内容,不在多说。然后是掌握JavaScript的基本原理,因为做Java编程开发必须学会JavaScript,用到JavaScri

- CentOS 连接wifi

Vekaco

查看是否需要安装固件大多无线网卡还需要固件。内核一般会自动探测并加载两者,如果您得到类似SIOCSIFFLAGS:Nosuchfileordirectory的输出,意味着您得手动加载固件。若不确定,用dmesg查询内核日志,看看有没有来自无线网卡的固件请求,命令如下:dmesg|grepfirmware查看无线网口iwdevInterface后面即为无线网络接口的名称,也可通过ip命令进行查看。i

- mac mlx大模型框架的安装和使用

liliangcsdn

pythonjava前端人工智能macos

mlx是apple平台的大模型推理框架,对macm1系列处理器支持较好。这里记录mlx安装和运行示例。1安装mlx框架condacreate-nmlxpython=3.12condaactivatemlxpipinstallmlx-lm2运行mlx测试例以下是测试程序,使用方法和hf、vllm等推理框架基本一致。importosos.environ['HF_ENDPOINT']="https://

- 系统学习Python——并发模型和异步编程:进程、线程和GIL

分类目录:《系统学习Python》总目录在文章《并发模型和异步编程:基础知识》我们简单介绍了Python中的进程、线程和协程。本文就着重介绍Python中的进程、线程和GIL的关系。Python解释器的每个实例都是一个进程。使用multiprocessing或concurrent.futures库可以启动额外的Python进程。Python的subprocess库用于启动运行外部程序(不管使用何种

- Flask框架入门:快速搭建轻量级Python网页应用

「已注销」

python-AIpython基础网站网络pythonflask后端

转载:Flask框架入门:快速搭建轻量级Python网页应用1.Flask基础Flask是一个使用Python编写的轻量级Web应用框架。它的设计目标是让Web开发变得快速简单,同时保持应用的灵活性。Flask依赖于两个外部库:Werkzeug和Jinja2,Werkzeug作为WSGI工具包处理Web服务的底层细节,Jinja2作为模板引擎渲染模板。安装Flask非常简单,可以使用pip安装命令

- JSON 与 AJAX

Auscy

jsonajax前端

一、JSON(JavaScriptObjectNotation)1.数据类型与语法细节支持的数据类型:基本类型:字符串(需用双引号)、数字、布尔值(true/false)、null。复杂类型:数组([])、对象({})。严格语法规范:键名必须用双引号包裹(如"name":"张三")。数组元素用逗号分隔,最后一个元素后不能有多余逗号。数字不能以0开头(如012会被解析为12),不支持八进制/十六进制

- JavaScript 树形菜单总结

Auscy

microsoft

树形菜单是前端开发中常见的交互组件,用于展示具有层级关系的数据(如文件目录、分类列表、组织架构等)。以下从核心概念、实现方式、常见功能及优化方向等方面进行总结。一、核心概念层级结构:数据以父子嵌套形式存在,如{id:1,children:[{id:2}]}。节点:树形结构的基本单元,包含自身信息及子节点(若有)。展开/折叠:子节点的显示与隐藏切换,是树形菜单的核心交互。递归渲染:因数据层级不固定,

- python_虚拟环境

阿_焦

python

第一、配置虚拟环境:virtualenv(1)pipvirtualenv>安装虚拟环境包(2)pipinstallvirtualenvwrapper-win>安装虚拟环境依赖包(3)c盘创建虚拟目录>C:\virtualenv>配置环境变量【了解一下】:(1)如何使用virtualenv创建虚拟环境a、cd到C:\virtualenv目录下:b、mkvirtualenvname>创建虚拟环境nam

- 精通Canvas:15款时钟特效代码实现指南

烟幕缭绕

本文还有配套的精品资源,点击获取简介:HTML5的Canvas是一个用于绘制矢量图形的API,通过JavaScript实现动态效果。本项目集合了15种不同的时钟特效代码,帮助开发者通过学习绘制圆形、线条、时间更新、旋转、颜色样式设置及动画效果等概念,深化对Canvas的理解和应用。项目中的CSS文件负责时钟的样式设定,而JS文件则包含实现各种特效的逻辑,通过不同的函数或类处理时间更新和动画绘制,提

- docker-compose方式搭建lnmp环境——筑梦之路

筑梦之路

linux系统运维国产化dockerandroidadb

docker-compose.yml文件#生成docker-compose.ymlcat>docker-compose.ymlnginx/conf.d/default.conf">www/index.phpecho"开始启动服务..."docker-composeup-d#获取本机ipip_addr=$(hostname-I|awk'{print$1}')echo"部署完成!"echo"访问测试页

- Cesium加载各类数据总结

zhu_zhu_xia

cesiumJavaScriptjavascript

接触到的加载数据类型:源地图、shp、Geojson、png、wms、地形底图一.Cesium加载各类底图#此类加载的本质在于newCesium.ImageryProvider()Apidefination:“Providesimagerytobedisplayedonthesurfaceofanellipsoid.Thistypedescribesaninterfaceandisnotinten

- 【前端】jQuery数组合并去重方法总结

在jQuery中合并多个数组并去重,推荐使用原生JavaScript的Set对象(高效简单)或$.unique()(仅适用于DOM元素,不适用于普通数组)。以下是完整解决方案:方法1:使用ES6Set(推荐)//定义多个数组constarr1=[1,2,3];constarr2=[2,3,4];constarr3=[3,4,5];//合并数组并用Set去重constmergedArray=[...

- 计算机网络技术

CZZDg

计算机网络

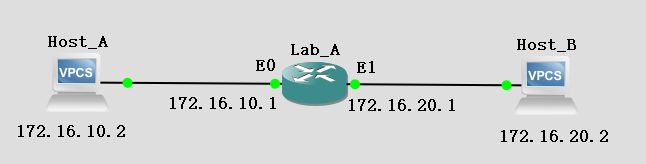

目录一.网络概述1.网络的概念2.网络发展是3.网络的四要素4.网络功能5.网络类型6.网络协议与标准7.网络中常见的概念8.网络拓补结构二.网络模型1.分层思想2.OSI七层模型3.TCP/IP五层模型4.数据的封装与解封装过程三.IP地址1.进制转换2.IP地址定义3.IP地址组成成分4.IP地址分类5.地址划分6、相关概念一.网络概述1.网络的概念两个主机通过传输介质和通信协议实现通信和资源

- 日历插件-FullCalendar的详细使用

老马聊技术

JavaScript前端javascript

一、介绍FullCalendar是一个功能强大、高度可定制的JavaScript日历组件,用于在网页中显示和管理日历事件。它支持多种视图(月、周、日等),可以轻松集成各种框架,并提供丰富的事件处理功能。二、实操案例具体代码如下:FullCalendar日期选择body{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px;}#calendar{max-width:900

- Python多版本管理与pip升级全攻略:解决冲突与高效实践

码界奇点

Pythonpythonpip开发语言python3.11源代码管理虚拟现实依赖倒置原则

引言Python作为最流行的编程语言之一,其版本迭代速度与生态碎片化给开发者带来了巨大挑战。据统计,超过60%的Python开发者需要同时维护基于Python3.6+和Python2.7的项目。本文将系统解决以下核心痛点:如何安全地在同一台机器上管理多个Python版本pip依赖冲突的根治方案符合PEP标准的生产环境最佳实践第一部分:Python多版本管理核心方案1.1系统级多版本共存方案Wind

- tcpdump交叉编译

weixin_45673259

tcpdump测试工具网络

1.下载路径官网:https://www.tcpdump.org/2.编译解压:tar-xflibpcap-1.10.4.tar.xztar-xftcpdump-4.99.4.tar.xz编译libpcap./configure--host=mips-v720s229-linux--target=mips-v720s229-linuxCC=/opt/A1/mips-gcc720-uclibc229

- Docker指定网桥和指定网桥IP

$dockernetworklsNETWORKIDNAMEDRIVER7fca4eb8c647bridgebridge9f904ee27bf5nonenullcf03ee007fb4hosthostBridge默认bridge网络,我们可以使用dockernetworkinspect命令查看返回的网络信息,我们使用dockerrun命令是将网络自动应用到新的容器Host如果是hosts模式,启动容

- UNIX域套接字

1、UNIX域套接字的定义UNIX域套接字是进程间通信(IPC)的一种方式,不涉及网络协议栈,因此在同一台主机上的通信中,它比基于TCP/IP协议的网络套接字更快速、更高效。2、UNIX域套接字的分类字节流套接字(SOCK_STREAM):提供面向连接的、可靠的数据传输服务。数据报套接字(SOCK_DGRAM):提供无连接的数据传输服务,数据以独立的数据报形式传输。3、UNIX套接字与TCP/IP

- 从《哪吒 2》看个人IP的破局之道|创客匠人

《哪吒2》以破竹之势登顶中国影史票房榜,不到9天票房突破62亿,观众自发为其“冲百亿”的热情,揭示了一个朴素却深刻的商业逻辑:IP的真正生命力,不在于短暂曝光,而在于用户愿意用行动投票的长期信任。这种逻辑,同样适用于2025年个人IP的增长突围。流量失效的真相:用户体验断层终结增长如今的IP运营者常陷入一个误区:疯狂追逐流量,却留不住用户。短视频投流成本翻倍,内容越做越多粉丝却不涨,好不容易成交的

- docker0网卡没有ip一步解决

ξ流ぁ星ぷ132

tcp/ip网络服务器

正常查看ip的时候一直显示没有ip这里先删除docker0网卡iplinkdeletedocker0然后重启服务systemctlrestartdocker再次查看显示有ip了并且查看配置文件也是正常的cat/etc/docker/daemon.json{"registry-mirrors":["https://docker.m.daocloud.io","https://docker.imgdb

- javascript高级程序设计第3版——第12章 DOM2与DOM3

weixin_30687587

javascript数据结构与算法ViewUI

12章——DOM2与DOM3为了增强D0M1,DOM级规范定义了一些模块。DOM2核心:为不同的DOM类型引入了一些与XML命名空间有关的方法,还定义了以编程方式创建Document实例的方法;DOM2级样式:针对操作元素的样式而开发;其特性总结:1.每个元素都有一个关联的style对象,可用来确定和修改行内样式;2.要确定某个元素的计算样式,可使用getComgetComputedStyle()

- JavaScript 基础09:Web APIs——日期对象、DOM节点

梦想当全栈

JavaScriptjavascript前端开发语言

JavaScript基础09:WebAPIs——日期对象、DOM节点进一步学习DOM相关知识,实现可交互的网页特效能够插入、删除和替换元素节点。能够依据元素节点关系查找节点。一、日期对象掌握Date日期对象的使用,动态获取当前计算机的时间。ECMAScript中内置了获取系统时间的对象Date,使用Date时与之前学习的内置对象console和Math不同,它需要借助new关键字才能使用。1.实例

- Python 常用内置函数详解(七):dir()函数——获取当前本地作用域中的名称列表或对象的有效属性列表

目录一、功能二、语法和示例一、功能dir()函数获取当前本地作用域中的名称列表或对象的有效属性列表。二、语法和示例dir()函数有两种形式,如果没有实参,则返回当前本地作用域中的名称列表。如果有实参,它会尝试返回该对象的有效属性列表。如果对象有一个名为__dir__()的方法,那么该方法将被调用,并且必须返回一个属性列表。dir()函数的语法格式如下:C:\Users\amoxiang>ipyth

- 树莓派 5 - Raspberry Pi OS 新版本 Bookworm(书虫)

kuan_li_lyg

树莓派&Jetson教程机器人stm32嵌入式硬件自动驾驶ROS树莓派raspberrypi

文章目录在这里插入图片描述版本说明前言二、PipeWire三、Networking四、Firefox五、Documentation六、What’smissing? 新版本下载地址为:https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/版本说明 2023-10-10:基于Debianbookworm版本支持树莓派5在RaspberryPi4和

- JVM字节码加载与存储中的细节

问题引出:为什么Java定义int型变量为32767时使用的是bipush32767,而定义int型变量为32768时使用的是ldc#4?在Java中,如果这样定义int型变量:publicclassTest{publicstaticvoidmain(String[]args){inti=0;intj=5;intk=6;intm=32768;intn=32767;}}变量对应的字节码文件内容是这样

- .NET nupkg包的深度解析与安全防护指南

深盾科技

.net

在.NET开发领域,nupkg包是开发者们不可或缺的工具。它不仅是代码分发和资源共享的核心载体,还贯穿了开发、构建、部署的全流程。今天,我们将深入探讨nupkg包的核心功能、打包发布流程以及安全防护措施,帮助你在.NET开发中更加得心应手。nupkg包的核心功能nupkg是NuGet包的文件格式,本质上是一个ZIP压缩包,包含编译后的程序集(.dll文件)、调试符号(.pdb文件)、描述文件(.n

- JavaScript之DOM操作与事件处理详解

AA-代码批发V哥

JavaScriptjavascript

JavaScript之DOM操作与事件处理详解一、DOM基础:理解文档对象模型二、DOM元素的获取与访问2.1基础获取方法2.2集合的区别与注意事项三、DOM元素的创建与修改3.1创建与插入元素3.2修改元素属性与样式3.2.1属性操作3.2.2样式操作3.3元素内容的修改四、DOM元素的删除与替换4.1删除元素4.2替换元素五、事件处理:实现页面交互5.1事件绑定的三种方式5.1.1HTML属性

- V少JS基础班之第五弹

V少在逆向

JS基础班javascript开发语言ecmascript

文章目录一、前言二、本节涉及知识点三、重点内容1-函数的定义2-函数的构成1.函数参数详解1)参数个数不固定2)默认参数3)arguments对象(类数组)4)剩余参数(Rest参数)5)函数参数是按值传递的6)解构参数传递7)参数校验技巧(JavaScript没有类型限制,需要手动校验)2.函数返回值详解3-函数的分类1-函数声明式:2-函数表达式:3-箭头函数:4-构造函数:5-IIFE:6-

- Javaweb学习之Vue模板语法(三)

不要数手指啦

vue.js学习前端

目录学习资料前情回顾本期介绍(vue模板语法)文本插值Vue的Attribute绑定使用JavaScript表达式综合实例代码:学习资料Vue.js-渐进式JavaScript框架|Vue.js(vuejs.org)前情回顾项目的创建大家可以看这篇文章Vue学习之项目的创建-CSDN博客本期介绍(vue模板语法)首先,找到我们编写代码的地方找到自己项目的src文件夹,打开之后点击component

- Linux的Initrd机制

被触发

linux

Linux 的 initrd 技术是一个非常普遍使用的机制,linux2.6 内核的 initrd 的文件格式由原来的文件系统镜像文件转变成了 cpio 格式,变化不仅反映在文件格式上, linux 内核对这两种格式的 initrd 的处理有着截然的不同。本文首先介绍了什么是 initrd 技术,然后分别介绍了 Linux2.4 内核和 2.6 内核的 initrd 的处理流程。最后通过对 Lin

- maven本地仓库路径修改

bitcarter

maven

默认maven本地仓库路径:C:\Users\Administrator\.m2

修改maven本地仓库路径方法:

1.打开E:\maven\apache-maven-2.2.1\conf\settings.xml

2.找到

- XSD和XML中的命名空间

darrenzhu

xmlxsdschemanamespace命名空间

http://www.360doc.com/content/12/0418/10/9437165_204585479.shtml

http://blog.csdn.net/wanghuan203/article/details/9203621

http://blog.csdn.net/wanghuan203/article/details/9204337

http://www.cn

- Java 求素数运算

周凡杨

java算法素数

网络上对求素数之解数不胜数,我在此总结归纳一下,同时对一些编码,加以改进,效率有成倍热提高。

第一种:

原理: 6N(+-)1法 任何一个自然数,总可以表示成为如下的形式之一: 6N,6N+1,6N+2,6N+3,6N+4,6N+5 (N=0,1,2,…)

- java 单例模式

g21121

java

想必单例模式大家都不会陌生,有如下两种方式来实现单例模式:

class Singleton {

private static Singleton instance=new Singleton();

private Singleton(){}

static Singleton getInstance() {

return instance;

}

- Linux下Mysql源码安装

510888780

mysql

1.假设已经有mysql-5.6.23-linux-glibc2.5-x86_64.tar.gz

(1)创建mysql的安装目录及数据库存放目录

解压缩下载的源码包,目录结构,特殊指定的目录除外:

- 32位和64位操作系统

墙头上一根草

32位和64位操作系统

32位和64位操作系统是指:CPU一次处理数据的能力是32位还是64位。现在市场上的CPU一般都是64位的,但是这些CPU并不是真正意义上的64 位CPU,里面依然保留了大部分32位的技术,只是进行了部分64位的改进。32位和64位的区别还涉及了内存的寻址方面,32位系统的最大寻址空间是2 的32次方= 4294967296(bit)= 4(GB)左右,而64位系统的最大寻址空间的寻址空间则达到了

- 我的spring学习笔记10-轻量级_Spring框架

aijuans

Spring 3

一、问题提问:

→ 请简单介绍一下什么是轻量级?

轻量级(Leightweight)是相对于一些重量级的容器来说的,比如Spring的核心是一个轻量级的容器,Spring的核心包在文件容量上只有不到1M大小,使用Spring核心包所需要的资源也是很少的,您甚至可以在小型设备中使用Spring。

- mongodb 环境搭建及简单CURD

antlove

WebInstallcurdNoSQLmongo

一 搭建mongodb环境

1. 在mongo官网下载mongodb

2. 在本地创建目录 "D:\Program Files\mongodb-win32-i386-2.6.4\data\db"

3. 运行mongodb服务 [mongod.exe --dbpath "D:\Program Files\mongodb-win32-i386-2.6.4\data\

- 数据字典和动态视图

百合不是茶

oracle数据字典动态视图系统和对象权限

数据字典(data dictionary)是 Oracle 数据库的一个重要组成部分,这是一组用于记录数据库信息的只读(read-only)表。随着数据库的启动而启动,数据库关闭时数据字典也关闭 数据字典中包含

数据库中所有方案对象(schema object)的定义(包括表,视图,索引,簇,同义词,序列,过程,函数,包,触发器等等)

数据库为一

- 多线程编程一般规则

bijian1013

javathread多线程java多线程

如果两个工两个以上的线程都修改一个对象,那么把执行修改的方法定义为被同步的,如果对象更新影响到只读方法,那么只读方法也要定义成同步的。

不要滥用同步。如果在一个对象内的不同的方法访问的不是同一个数据,就不要将方法设置为synchronized的。

- 将文件或目录拷贝到另一个Linux系统的命令scp

bijian1013

linuxunixscp

一.功能说明 scp就是security copy,用于将文件或者目录从一个Linux系统拷贝到另一个Linux系统下。scp传输数据用的是SSH协议,保证了数据传输的安全,其格式如下: scp 远程用户名@IP地址:文件的绝对路径

- 【持久化框架MyBatis3五】MyBatis3一对多关联查询

bit1129

Mybatis3

以教员和课程为例介绍一对多关联关系,在这里认为一个教员可以叫多门课程,而一门课程只有1个教员教,这种关系在实际中不太常见,通过教员和课程是多对多的关系。

示例数据:

地址表:

CREATE TABLE ADDRESSES

(

ADDR_ID INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

STREET VAR

- cookie状态判断引发的查找问题

bitcarter

formcgi

先说一下我们的业务背景:

1.前台将图片和文本通过form表单提交到后台,图片我们都做了base64的编码,并且前台图片进行了压缩

2.form中action是一个cgi服务

3.后台cgi服务同时供PC,H5,APP

4.后台cgi中调用公共的cookie状态判断方法(公共的,大家都用,几年了没有问题)

问题:(折腾两天。。。。)

1.PC端cgi服务正常调用,cookie判断没

- 通过Nginx,Tomcat访问日志(access log)记录请求耗时

ronin47

一、Nginx通过$upstream_response_time $request_time统计请求和后台服务响应时间

nginx.conf使用配置方式:

log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ''$status $body_bytes_sent "$http_r

- java-67- n个骰子的点数。 把n个骰子扔在地上,所有骰子朝上一面的点数之和为S。输入n,打印出S的所有可能的值出现的概率。

bylijinnan

java

public class ProbabilityOfDice {

/**

* Q67 n个骰子的点数

* 把n个骰子扔在地上,所有骰子朝上一面的点数之和为S。输入n,打印出S的所有可能的值出现的概率。

* 在以下求解过程中,我们把骰子看作是有序的。

* 例如当n=2时,我们认为(1,2)和(2,1)是两种不同的情况

*/

private stati

- 看别人的博客,觉得心情很好

Cb123456

博客心情

以为写博客,就是总结,就和日记一样吧,同时也在督促自己。今天看了好长时间博客:

职业规划:

http://www.iteye.com/blogs/subjects/zhiyeguihua

android学习:

1.http://byandby.i

- [JWFD开源工作流]尝试用原生代码引擎实现循环反馈拓扑分析

comsci

工作流

我们已经不满足于仅仅跳跃一次,通过对引擎的升级,今天我测试了一下循环反馈模式,大概跑了200圈,引擎报一个溢出错误

在一个流程图的结束节点中嵌入一段方程,每次引擎运行到这个节点的时候,通过实时编译器GM模块,计算这个方程,计算结果与预设值进行比较,符合条件则跳跃到开始节点,继续新一轮拓扑分析,直到遇到

- JS常用的事件及方法

cwqcwqmax9

js

事件 描述

onactivate 当对象设置为活动元素时触发。

onafterupdate 当成功更新数据源对象中的关联对象后在数据绑定对象上触发。

onbeforeactivate 对象要被设置为当前元素前立即触发。

onbeforecut 当选中区从文档中删除之前在源对象触发。

onbeforedeactivate 在 activeElement 从当前对象变为父文档其它对象之前立即

- 正则表达式验证日期格式

dashuaifu

正则表达式IT其它java其它

正则表达式验证日期格式

function isDate(d){

var v = d.match(/^(\d{4})-(\d{1,2})-(\d{1,2})$/i);

if(!v) {

this.focus();

return false;

}

}

<input value="2000-8-8" onblu

- Yii CModel.rules() 方法 、validate预定义完整列表、以及说说验证

dcj3sjt126com

yii

public array rules () {return} array 要调用 validate() 时应用的有效性规则。 返回属性的有效性规则。声明验证规则,应重写此方法。 每个规则是数组具有以下结构:array('attribute list', 'validator name', 'on'=>'scenario name', ...validation

- UITextAttributeTextColor = deprecated in iOS 7.0

dcj3sjt126com

ios

In this lesson we used the key "UITextAttributeTextColor" to change the color of the UINavigationBar appearance to white. This prompts a warning "first deprecated in iOS 7.0."

Ins

- 判断一个数是质数的几种方法

EmmaZhao

Mathpython

质数也叫素数,是只能被1和它本身整除的正整数,最小的质数是2,目前发现的最大的质数是p=2^57885161-1【注1】。

判断一个数是质数的最简单的方法如下:

def isPrime1(n):

for i in range(2, n):

if n % i == 0:

return False

return True

但是在上面的方法中有一些冗余的计算,所以

- SpringSecurity工作原理小解读

坏我一锅粥

SpringSecurity

SecurityContextPersistenceFilter

ConcurrentSessionFilter

WebAsyncManagerIntegrationFilter

HeaderWriterFilter

CsrfFilter

LogoutFilter

Use

- JS实现自适应宽度的Tag切换

ini

JavaScripthtmlWebcsshtml5

效果体验:http://hovertree.com/texiao/js/3.htm

该效果使用纯JavaScript代码,实现TAB页切换效果,TAB标签根据内容自适应宽度,点击TAB标签切换内容页。

HTML文件代码:

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

- Hbase Rest API : 数据查询

kane_xie

RESThbase

hbase(hadoop)是用java编写的,有些语言(例如python)能够对它提供良好的支持,但也有很多语言使用起来并不是那么方便,比如c#只能通过thrift访问。Rest就能很好的解决这个问题。Hbase的org.apache.hadoop.hbase.rest包提供了rest接口,它内嵌了jetty作为servlet容器。

启动命令:./bin/hbase rest s

- JQuery实现鼠标拖动元素移动位置(源码+注释)

明子健

jqueryjs源码拖动鼠标

欢迎讨论指正!

print.html代码:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta http-equiv=Content-Type content="text/html;charset=utf-8">

<title>发票打印</title>

&l

- Postgresql 连表更新字段语法 update

qifeifei

PostgreSQL

下面这段sql本来目的是想更新条件下的数据,可是这段sql却更新了整个表的数据。sql如下:

UPDATE tops_visa.visa_order

SET op_audit_abort_pass_date = now()

FROM

tops_visa.visa_order as t1

INNER JOIN tops_visa.visa_visitor as t2

ON t1.

- 将redis,memcache结合使用的方案?

tcrct

rediscache

公司架构上使用了阿里云的服务,由于阿里的kvstore收费相当高,打算自建,自建后就需要自己维护,所以就有了一个想法,针对kvstore(redis)及ocs(memcache)的特点,想自己开发一个cache层,将需要用到list,set,map等redis方法的继续使用redis来完成,将整条记录放在memcache下,即findbyid,save等时就memcache,其它就对应使用redi

- 开发中遇到的诡异的bug

wudixiaotie

bug

今天我们服务器组遇到个问题:

我们的服务是从Kafka里面取出数据,然后把offset存储到ssdb中,每个topic和partition都对应ssdb中不同的key,服务启动之后,每次kafka数据更新我们这边收到消息,然后存储之后就发现ssdb的值偶尔是-2,这就奇怪了,最开始我们是在代码中打印存储的日志,发现没什么问题,后来去查看ssdb的日志,才发现里面每次set的时候都会对同一个key