文/简娟

小时候第一次从历史教科书上看见嘉峪关雄壮的城楼,惊叹于天下第一雄关的巍峨壮丽,威风凛凛。90年代的我们,刚好青春年少,却被深锁教室之中,窗内书声琅琅,窗外蝶飞燕舞。常年活动在方寸之地,再美的风景也有看倦的时候。那时候没有度娘、没有互联网、也没有旅游频道,彩色电视机刚刚兴起,对于山外青山楼外楼的风景认识基本来自于地理、历史教科书和电视。

那时候的我,对于祖国的壮丽山河已经表现出极度的热爱和向往,以至于每学期结束后,地理、历史、美术课本和地理图册上我喜欢的风景画都被我剪下来,贴到一个专用的笔记本上,留下千疮百孔的课本躺在废弃的纸箱里诉说他们的愤恨。不仅如此,书房的墙壁也被我贴满了各种风景画和明信片,功课做完了的时候,小心翼翼地翻开贴满“风景”的笔记本、欣赏贴满“风景”的墙壁,长城的雄伟、桂林的瑰丽、西湖的春柳、苏州的园林、峨眉的巍峨、塞北的沙漠和驼铃......任我一一“畅游”。

多年以后,痴迷于旅行的我,终于明白,我这“世界那么大,我要去看看”的追求,在儿童时代早已形成。

9月的中国,从兰州往西的火车,绿色渐浅,黄色渐深。一座座黄土裸露的墙壁、田埂、干涸的河床和矮山,在蓝天白云下静静地矗立着,周围点缀着并不茂盛的绿色。一路上,未见过一条有水的河流。

我的对面,坐着一对情侣,女孩是独生女,家住嘉峪关,男孩家住福建海边一个小岛上,这一次他们经过轮船、汽车、飞机、火车多次周转,只为女孩第一次带男孩回家见父母以确定婚事。我掐指一算,福建海边的某一个小岛到嘉峪关的距离,从海域带西域,从洪水泛滥的岛到常年干旱的城,几千公里的回家路,不禁为女孩的勇敢点赞。

我问女孩:“你习惯海边的生活吗?吃得惯米饭和海鲜吗?”

她说:“在福建生活了几年,早已经习惯了。”

我:“你父母就你一个女儿,嫁这么远他们舍得吗?”

她:“现在交通挺方便的,坐飞机很快就到了。”

我禁不住好奇,又问:“你多长时间回一次家?”

她答:“一两年回一次吧。”

我说:“结婚后你们是回嘉峪关生活还是带着你的父母到福建?”

女孩答:“他(指身边的男友)不喜欢吃面,北方也没有海鲜,而且我父母都没有退休,再说他们在嘉峪关生活了几十年,肯定不会到福建生活的,我们在福建开了一个店,以后就在福建生活。”

我问男孩:“你觉得北方生活怎么样?”

他一脸茫然,因为他是第一次到北方,到嘉峪关。整个聊天过程中,女孩洋溢对未来新婚生活的兴奋,男孩则不怎么说话,只是微笑。

聊天过程中我得知,他们在福建海边的一个岛上生活,岛的行政区划相当于一个镇,他们在镇上开了一家电子产品维修店,女孩在岛上已经生活了几年。我本来还想问女孩,你们谈恋爱好几年了,你才第一次带男孩回家见父母,不是因为路程太遥远了吗?而且第一次见面就是要你父母把你交给他,会不会太残忍?你现在还没有生小孩,你回家的频率是一两年一次,以后你有了孩子,你回家的频率是多长时间呢?但是看着女孩一脸纯真幸福地依偎在男孩怀里,我告诉自己不能做那个破坏气氛的人。

我对女孩说:“你嫁这么远,你父母同意吗?”

她笑笑说:“我爸妈说只要我喜欢就行。”

大概天下做父母的都是这个回答,只要孩子喜欢就行。可是,现实中,多少父母的反对也无济于事,有时候,他们反对不是因为看不上这个男人,而是不想你离家太远,他们只是想经常看到你,仅此而已。

只要你喜欢就行,这句话包含着多少父母的无奈、心酸和不舍。

以前我也绝对赞成婚姻自由这句话,认为父母不能干涉子女的婚姻,随着年龄的增长,我认为子女在选择婚姻的时候也应该尊重父母的感受。

火车驶入嘉峪关市的时候,已经深夜,找到提前订好的酒店住下,准备第二天细细品味这个“河西第一隘口”城市的风情。

艳阳高照的早晨,走在嘉峪关稍微有些凉意的街道,整齐却不拥挤的街道,一辆辆自行车飞驰而过,这是内地城市很难见到的风景。中午时分,阳光开始热烈而刺眼,出租车的坐椅被晒得发烫,宽阔的街道上高大的法国梧桐洒下少许的阴凉,偶尔有佩戴遮阳帽、墨镜、口罩全副武装的女孩从身边或骑车或漫步而过。

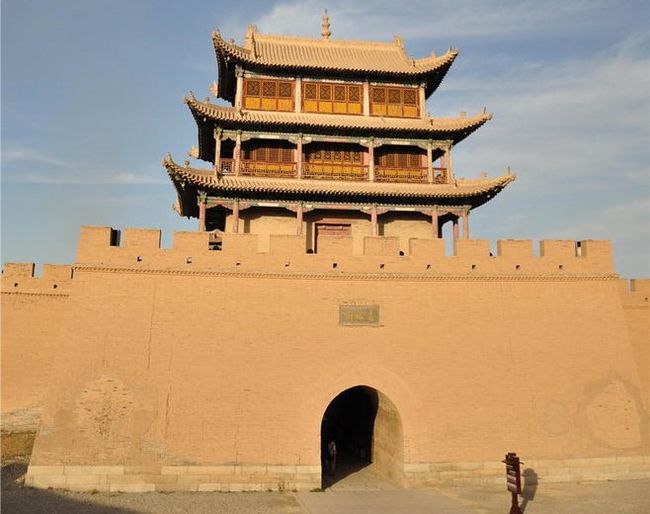

到达嘉峪关风景区的时候,大概是因为晌午阳光太耀眼,宽阔的景区广场只有少许的行人和旅游团。远远看到明长城黄土色的城墙,如一条巨龙蜿蜒盘浮在天际,一股豪迈之情油然而生。仰视“天下雄关”几个大字,青砖城楼和夯土城墙在呼呼的北风中,与灰色的天际融为一体。曾经的河西咽喉、曾经的兵家必争之地,没有了刀光剑影和战马嘶鸣,显得格外安静,安静得有些苍凉和落寞。

登上城楼,风吹得睁不开眼睛,发型早已凌乱。楼上青砖依旧、战旗摇曳、风从四面呼啸而来,发出啾啾的笛鸣;登楼远眺,万里长城如游龙游走于茫茫戈壁滩,城下驼铃声阵阵悠扬。

仁立城楼,天地万物之间,仿佛只有自己,张开双臂,闭上眼睛,任阳光温热地照在头顶,天地之大,尽在我心,这就是天人合一的境界吧。

我在想,每当夜幕降临,游人散去,这里该多么荒凉。似乎每一块青砖、每一阵风声,都在诉说历史的辉煌,倾诉大漠的雄壮和流芳的战歌。

从景区后门出来,我一下子就震撼了。一望无际的戈壁滩,真的是一望无际啊,灰色的天空,灰色的戈壁滩,灰色的骆驼队,天际边变天飞扬的尘土,没有任何绿色。曾经,一度很喜欢江南的秀丽多情,小桥流水、桃红柳绿总能撩人心扉,却不想这茫茫的戈壁滩,虽不温柔却壮丽,虽不温婉却豪迈,竟也如此动人心魄。

从嘉峪关景区出来,拦的士说要去长城第一墩。热心的司机不解地说,长城第一墩有啥可看的,就是一个大土墩而已。在当地人眼里,这也许就是一个土墩,可是对于慕名而去的看客而言,作为明代万里长城最西端的起点,即使它只剩一堆黄土,仍然是长城的一个象征,一个符号,是文人骚客心中不可磨灭亦不可替代的一种情感。有时候,游历一处古迹,并不是为了看风景,而是为了心中一种情感的释放。

事实确实如此,长城第一墩只剩下一个土墩,用简单的木栅栏围起来的土墩,在被漫天尘土遮蔽的有些力不从心的夕阳下,像一个衰老的妇人,独自屹立在讨赖河畔,身后是讨赖河滔滔的河水,远处是看不清的祁连山脉,山脚下车队扬起一条条白色的尘土线,任时光变换,独自苍老,独自凄凉。

的士经过嘉峪关背后的时候,我特地停下来,拍了一张天下第一雄关的背影,戈壁沙漠,风尘漫漫,长在粗沙、砾石缝隙间的骆驼刺都蒙上了厚厚的尘土。

置身在这茫茫天地间,心情是复杂的,感概他的雄伟、悲壮、孤独和苍凉,可望见嘉峪关城楼的那一刻,内心竟然略过一丝温暖、一丝安宁。如漂泊的游子终于回到故乡,再不用担心塞外风寒。

长城是中国也是世界上历史上修建时间最长、工程量最大的一项工程,自西周开始,延续不断修筑了2000多年,分布于中国北部和中部的广大地区。自秦始皇以后,统治中原的历朝历代,几乎都要修筑长城。明朝建立以后,退回到漠北草原的蒙古贵族鞑靼、瓦刺诸部仍然不断南下骚扰,明中叶以后,逐渐兴起的女真族也不断威胁边境的安全。为了巩固北方的边防,在明朝的200多年统治中几乎没有停止过对长城的修筑。

在几千年的历史中,长城为防御外敌入侵、保家卫国做出了不朽的贡献,正因为如此,长城不仅是纵横于中国北方的一到防御屏障,也是中国人心中的一到安全屏障,有长城的地方才叫中国。

到达悬壁长城时,已经是夕阳西下的时候,寥寥几个爬长城的游客,尘土色的长城像一条悬浮的玉带盘旋在银灰色的崇山峻岭间,蜿蜒看不到终点。由于坡度较大,爬到一半我已经大汗淋漓,回头一看,脚下不远处一个一身鲜黄色运动装的小女孩快速朝我移动。我朝她挥挥手,示意她加油。几分钟后,气喘吁吁的她站在我面前,对我说:“姐姐,快一点啊,我要拿第一。”我不由地惊叹,这个只有五、六岁、剪着妹妹头、皮肤白皙的漂亮小女孩竟有这样的好体力。她说要和我比赛,我说好,她回头朝远远落在后面的人影喊:“爸爸加油!妈妈加油!”

牵着小女孩柔软的手,听着她气喘吁吁稚气的声音,我在想,她会明白长城的含义吗?在她眼里,这也许就是一次爬山比赛吧。到达烽火台的时候,小女孩的爸爸终于跟了上来,她骑在她爸爸的肩膀上,朝山脚下早已经放弃爬长城的妈妈兴奋地喊:“我是第一名咯。”继而又朝着大山呼喊:“我是第一名咯。”

此时,已是黄昏,烽火台上的风特别大,吹得有些凉意,脚下的城市华灯初上,星火点点。站在空旷的烽火台上,不见烽火,只见炊烟。血泪交织的战争历史已随着远去的鼓角争鸣隐去,留给后世浮光掠影的一瞥,或感慨、或铭记亦或走马观花、谈笑风生。

时间会遗忘一些,也留下一些。

眼看天色已晚,小女孩还不愿意下山,她爸爸哄了好久她才又蹦又跳地朝山下走,一路欢声笑语唱着儿歌。眼看我落在了后面,她甩开爸爸的手,朝我跑过来,拉着我的手说:“姐姐,我拉着你。”一下就把我逗乐了。孩子的世界单纯而快乐,没有凝重的历史,就没有多情的感概。

夜幕降临,夜晚的嘉峪关没有大城市的喧闹和繁华,却多了一层迷人和惬意。此刻的嘉峪关城楼,游人散去,繁华散去,应该只剩下风声和古老的城墙互相诉说了吧。

岁月如梭,唯时光不会老。

注:本文为作者原创,转载请注明作者。