我教老师上网课

编者按

一场疫情给2020年带来无数困难,也带来无限可能。上半年,对千百万的中国学生来说,如何上课成为最大的难题。但当课堂从传统的教室来到一块屏幕上,知识的传递汇聚了比以往更多力量。

教师节来临之际,南方周末联合清北网校共同关注那些支撑网课运转的“看不见的老师”,聚焦屏幕另一端默默无闻的教育工作者们。

“空中课堂“的培训师们此前从未做过老师,人生中的第一批“学生”是几千公里外,只有一台老旧电脑的传统教师;辅导老师们“永远在线”,被当作“十万个为什么”,也被当作“树洞”;教研老师们不在镜头前,但对屏幕上的每一个知识点,都烂熟于心。

他们的故事关乎某种古老的精神传统如何在新兴的网络教育里闪光:有台前的英雄就有幕后的帮手,有人做主角就有人做配角。但无论是过去还是现在,线下还是线上,只要有这些“看不见”的努力,我们的教育就总有办法。

全文共2405字,阅读大约需要6分钟

- 尽管中国城镇化进展迅速,但超过一半的义务教育学生生活在农村和乡镇。当 今年2月因新冠疫情宣布学校停课时,教育部门要求全国老师把课堂搬到线上。就这样,教育意外且突然地开始拥抱一个高科技的未来。

- 疫情最凶猛的时候,张艳加入了清北网校发起的“空中课堂”项目,为包括湖北在内的20个省份、近千所学校提供免费的直播授课技术支持,成为“老师们的老师”。 他所面对的一些学校,处在中国基础设施和教育资源最贫乏的地区。张艳出生在河北的偏远乡镇,但此次看到和听到的仍然令他感到惊讶。

文 | 李磊 编辑 | 陈文卿

以下是张艳的自述:

我不是一个老师。此前工作了七八年,我也从未想过去做跟教育有关的事情。直到去年我加入字节跳动,成了一名后台支持。

我逐渐开始跟校长、老师打交道,尤其是北方城市周边乡镇的学校。这两年,网课公司竞争得特别激烈,那些接受度比较高的大城市学校早都换过了好几家产品。等我加入这一行的时候,市场上只剩下那些难啃的“硬骨头”。要么是当地教育理念跟不上,要么是无力更新基础设备。在之前服务过的20多个学校里,一所位于内蒙腹地的学校让我大吃一惊:他们没有油印机,甚至不能印卷子。而另一所山西运城的连锁私立学校,十几个人的老师办公室里,只有一台电脑。

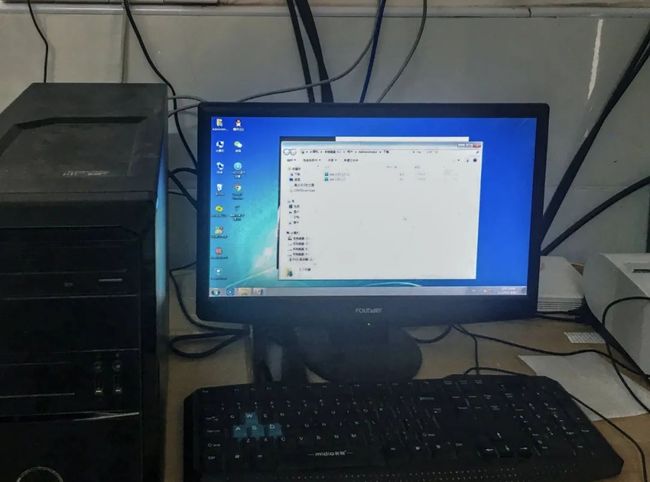

今年2月初,疫情最紧张的时候,清北网校决定为全国各地中小学免费搭建“空中课堂”,为隔离在家的师生提供在线教学支持。山西定襄的一所学校被分给了我。我记得收到一张教导主任胡老师发来的照片,放大看,那是一台使用了很久的台式机,操作系统还是Windows XP,这让现在绝大多数的软件都无法正常使用。胡老师说,“这台电脑用了十几年,有感情了"。

那时,他们和学生都已经急坏了,尤其是毕业班的,今年要高考。往年这时候,学生们已经开始密集的模拟考试了。可眼下的疫情,没办法开学,学生只能在家自己看书。胡老师在电话里一直重复,“咋办啊,咋办啊”。但他们学校的实际情况要做几百人的直播课,肯定实现不了了。不只是一些电脑设备老旧,网络速度也不够快,更重要的很多老师没有电脑。

我也替他们着急。我是从河北农村考出来的,我始终没有见过他们学校的学生,但我能想象他们的样子。如果就这样面对高考,我不知道他们未来会迎来什么样的人生。

我挂了电话就去找公司,看看有没有解决办法。我们一群人最后讨论的结果是,如果学校可以找到几台稍好点的电脑,我们也许可以把老师讲课的过程录下来,让学生用手机或家里的电脑收看。幸运的是,胡老师的确借来了几台电脑,有些是亲戚家的,还有从邻居那借的。

▲ 一位老师用来上网课的电脑

第二天,我开始教老师们录课。他们很多人都年纪不小了,使用电脑有些吃力。因为大家都在家隔离,我也只能一个一个地教他们。我先用微信发资料,看看他们能不能自己弄懂,再发语音,告诉他们应该怎么设置电脑。如果还不行,再打电话,一步一步从头来。

有些时候确实让人哭笑不得。一位老师的视频始终没有声音,我从软件安装、到电脑配置,再到后台数据库,全部检查了两遍之后发现,这位老师没有带耳机,一直在对着一台没有声音输入设备的台式电脑讲课。

期间,他们的问题五花八门。有位老师的鼠标右键有问题,我教他用键盘“control+c”来复制。至少用了四五十遍,他才记住要同时按住两个键。还有位老师,面对镜头会紧张,讲完一句总要停顿很久才能想起下面要说的话,我只能尽量让他讲久一点,最后再来剪辑视频。

但更多的故障出现在硬件上。比如,内存过低带不动系统,声卡、显卡配置不够,声音或者画面不流畅、耳麦不出声等等。

▲ 一位英语老师的电脑

我一直记得那位地理老师。他的电脑声卡已经老化了,经常出现讲话听不清楚的情况。但当时物流不通,我们也无法帮他更换声卡。录了好几次,都听不到声音。另外,我教他们录网课确实占用了大量时间,很多老师都很排斥。他们对过去的方法和工具都很熟悉,不大愿意配合。

在第二天晚上,我和这位地理老师又试着录了一次,最后还是失败了。他很生气,挂断了我的电话,不理我了。

我也有些生气,但我对自己说不能急。第三天一早我试探着告诉他,我们找到办法了。直到夜里,他回复我说,那就再试一次。我找了公司的电脑高手,专门为他写了一个小程序,用来调低软件参数,最终勉强可以用了。从找出问题,到想办法解决,来来回回折腾了三天。

那段时间,我的作息完全乱了。从早上八点到夜里一两点,我是一定会守在电脑旁的。平均每天有5位老师要录课,但他们时间不固定。我能拿到课表,但具体哪位老师上第二天的课我不知道,因为他们也会临时调换。

我和老师们有个微信群,但他们基本没有回复。我后来才知道,很多老师家里有孩子,有老人,需要他们照顾。还有些老师是党员,要去一线帮助抗疫。有很多老师都是晚上录课,一些借来的电脑白天要还回去;另一些老师家里有孩子,也要用电脑上网课,只有晚上没人用了,他们才能录课。

其实我就是守在电脑前等着,不知道这一天他们什么时候会来找我。他们电话语音的背景里也总是充满了嘈杂的声音:孩子的哭声、猫狗的叫声、炒菜的滋滋声......他们总会很尴尬地向我解释一番。这些声音,也让我慢慢开始了解他们的生活。

老师们录课的时候,我会一直盯着,怕随时出问题。一些昨天修好的电脑,也可能今天就会罢工。等到他们录完,我会帮他们保存、上传,保证第二天学生能够看到。

我那时候还在河北农村老家,村里的路都封死了,不能走动。疫情严峻,我也有些紧张。后来,我和老师们偶尔会互相感谢、鼓励。

他们会对我说,小伙子注意身体呀。我说,这都是小事。生活艰难,我们都在为更好的未来奔波。但庆幸的是,我们都想在力所能及的范围内,做点更有意义的事情,尤其对于教育。

我不是一个老师,但我最终也成了一个教育幕后工作者。从2月初到他们3月底复课,我在电脑前守了40天。后来我算了算,一门课90分钟,一天有5门,我也陪他们上了整整一万八千分钟的课。![]()

相关文章

200多独立学院何去何从?:停办,转民,还是转公?

长期以来,独立学院被认为为公办高校“输血”,有“三本养一本”之说。

874万毕业生就业考验:“经历过生死,也要好好找工作”

“他们有的家里是经历过生死的,也得硬着头皮找工作,继续过日子。”一位武汉大学教授说。

疫情中,中国大学这样上直播课

“老师快退休了,但玩得挺溜的,我想一定是试了好久才给我们上课……特殊时期,网络时代,大家都尽力而为了。”