学习笔记:各种设计模式的实现 以及其特点的详细解析

一、软件设计模式的概念与意义

有关软件设计模式的定义很多,有些从模式的特点来说明,有些从模式的作用来说明,从以下两个方面来说明。

各种设计模式的详解与实现在最后一章节,有需要的小伙伴可以跳过前面的内容。

1. 软件设计模式的概念

软件设计模式(Software Design Pattern),又称设计模式,是一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结。它描述了在软件设计过程中的一些不断重复发生的问题,以及该问题的解决方案。也就是说,它是解决特定问题的一系列套路,是前辈们的代码设计经验的总结,具有一定的普遍性,可以反复使用。其目的是为了提高代码的可重用性、代码的可读性和代码的可靠性。

2. 学习设计模式的意义

设计模式的本质是面向对象设计原则的实际运用,是对类的封装性、继承性和多态性以及类的关联关系和组合关系的充分理解。正确使用设计模式具有以下优点。

- 可以提高程序员的思维能力、编程能力和设计能力。

- 使程序设计更加标准化、代码编制更加工程化,使软件开发效率大大提高,从而缩短软件的开发周期。

- 使设计的代码可重用性高、可读性强、可靠性高、灵活性好、可维护性强。

当然,软件设计模式只是一个引导。在具体的软件幵发中,必须根据设计的应用系统的特点和要求来恰当选择。对于简单的程序开发,苛能写一个简单的算法要比引入某种设计模式更加容易。但对大项目的开发或者框架设计,用设计模式来组织代码显然更好。

二、统一建模语言简介

统一建模语言(Unified Modeling Language,UML)是用来设计软件蓝图的可视化建模语言,1997 年被国际对象管理组织(OMG)采纳为面向对象的建模语言的国际标准。

统一建模语言能为软件开发的所有阶段提供模型化和可视化支持。而且融入了软件工程领域的新思想、新方法和新技术,使软件设计人员沟通更简明,进一步缩短了设计时间,减少开发成本。它的应用领域很宽,不仅适合于一般系统的开发,而且适合于并行与分布式系统的建模。

本教程主要介绍软件中经常用到的类图,以及类之间的关系。另外,在实验部分将简单介绍 UML 建模工具的使用方法,当前业界使用最广泛的是 Rational Rose。使用 Umlet 的人也很多,它是一个轻量级的开源 UML 建模工具,简单实用,常用于小型软件系统的开发与设计。

1. 类

类(Class)是指具有相同属性、方法和关系的对象的抽象,它封装了数据和行为,是面向对象程序设计(OOP)的基础,具有封装性、继承性和多态性等三大特性。在 UML 中,类使用包含类名、属性和操作且带有分隔线的矩形来表示。

(1) 类名(Name)是一个字符串,例如,Student。

[可见性]属性名:类型[=默认值]

例如:-name:String

注意:“可见性”表示该属性对类外的元素是否可见,包括公有(Public)、私有(Private)、受保护(Protected)和朋友(Friendly)4 种,在类图中分别用符号+、-、#、~表示。

[可见性]名称(参数列表)[:返回类型]

例如:+display():void。

图 1 所示是学生类的 UML 表示。

2. 接口

接口(Interface)是一种特殊的类,它具有类的结构但不可被实例化,只可以被子类实现。它包含抽象操作,但不包含属性。它描述了类或组件对外可见的动作。在 UML 中,接口使用一个带有名称的小圆圈来进行表示。

图 2 所示是图形类接口的 UMDL 表示。

3. 类图

类图(ClassDiagram)是用来显示系统中的类、接口、协作以及它们之间的静态结构和关系的一种静态模型。它主要用于描述软件系统的结构化设计,帮助人们简化对软件系统的理解,它是系统分析与设计阶段的重要产物,也是系统编码与测试的重要模型依据。

类图中的类可以通过某种编程 语言直接实现。类图在软件系统开发的整个生命周期都是有效的,它是面向对象系统的建模中最常见的图。图 3 所示是“计算长方形和圆形的周长与面积”的类图,图形接口有计算面积和周长的抽象方法,长方形和圆形实现这两个方法供访问类调用。

类之间的关系

在软件系统中,类不是孤立存在的,类与类之间存在各种关系。根据类与类之间的耦合度从弱到强排列,UML 中的类图有以下几种关系:依赖关系、关联关系、聚合关系、组合关系、泛化关系和实现关系。其中泛化和实现的耦合度相等,它们是最强的。

1. 依赖关系

依赖(Dependency)关系是一种使用关系,它是对象之间耦合度最弱的一种关联方式,是临时性的关联。在代码中,某个类的方法通过局部变量、方法的参数或者对静态方法的调用来访问另一个类(被依赖类)中的某些方法来完成一些职责。

在 UML 类图中,依赖关系使用带箭头的虚线来表示,箭头从使用类指向被依赖的类。图 4 所示是人与手机的关系图,人通过手机的语音传送方法打电话。

![]()

2. 关联关系

关联(Association)关系是对象之间的一种引用关系,用于表示一类对象与另一类对象之间的联系,如老师和学生、师傅和徒弟、丈夫和妻子等。关联关系是类与类之间最常用的一种关系,分为一般关联关系、聚合关系和组合关系。我们先介绍一般关联。

关联可以是双向的,也可以是单向的。在 UML 类图中,双向的关联可以用带两个箭头或者没有箭头的实线来表示,单向的关联用带一个箭头的实线来表示,箭头从使用类指向被关联的类。也可以在关联线的两端标注角色名,代表两种不同的角色。

![]()

图5 关联关系的实例

3. 聚合关系

聚合(Aggregation)关系是关联关系的一种,是强关联关系,是整体和部分之间的关系,是 has-a 的关系。

聚合关系也是通过成员对象来实现的,其中成员对象是整体对象的一部分,但是成员对象可以脱离整体对象而独立存在。例如,学校与老师的关系,学校包含老师,但如果学校停办了,老师依然存在。

![]()

图6 聚合关系的实例

4.组合关系

组合(Composition)关系也是关联关系的一种,也表示类之间的整体与部分的关系,但它是一种更强烈的聚合关系,是 contains-a 关系。

在组合关系中,整体对象可以控制部分对象的生命周期,一旦整体对象不存在,部分对象也将不存在,部分对象不能脱离整体对象而存在。例如,头和嘴的关系,没有了头,嘴也就不存在了。

![]()

图7 组合关系的实例

5.泛化关系

泛化(Generalization)关系是对象之间耦合度最大的一种关系,表示一般与特殊的关系,是父类与子类之间的关系,是一种继承关系,是 is-a 的关系。

在 UML 类图中,泛化关系用带空心三角箭头的实线来表示,箭头从子类指向父类。在代码实现时,使用面向对象的继承机制来实现泛化关系。例如,Student 类和 Teacher 类都是 Person 类的子类,其类图如图 8 所示。

![]()

6.实现关系

实现(Realization)关系是接口与实现类之间的关系。在这种关系中,类实现了接口,类中的操作实现了接口中所声明的所有的抽象操作。

在 UML 类图中,实现关系使用带空心三角箭头的虚线来表示,箭头从实现类指向接口。例如,汽车和船实现了交通工具,其类图如图 9 所示。

![]()

三、设计模式详解

1.单例模式

在有些系统中,为了节省内存资源、保证数据内容的一致性,对某些类要求只能创建一个实例,这就是所谓的单例模式。

单例模式的定义与特点

单例(Singleton)模式的定义:指一个类只有一个实例,且该类能自行创建这个实例的一种模式。例如,Windows 中只能打开一个任务管理器,这样可以避免因打开多个任务管理器窗口而造成内存资源的浪费,或出现各个窗口显示内容的不一致等错误。

在计算机系统中,还有 Windows 的回收站、操作系统中的文件系统、多线程中的线程池、显卡的驱动程序对象、打印机的后台处理服务、应用程序的日志对象、数据库的连接池、网站的计数器、Web 应用的配置对象、应用程序中的对话框、系统中的缓存等常常被设计成单例。

- 单例类只有一个实例对象;

- 该单例对象必须由单例类自行创建;

- 单例类对外提供一个访问该单例的全局访问点;

单例模式的结构与实现

单例模式的主要角色如下。

- 单例类:包含一个实例且能自行创建这个实例的类。

- 访问类:使用单例的类。

第 1 种:枚举实现

/**

* 枚举形式的单例实现,饿汉式,线程安全

*/

public enum EnumIvoryTower {

INSTANCE;

private String test = "111";

@Override

public String toString() {

return getDeclaringClass().getCanonicalName() + "@" + hashCode();

}

public String getText(){

return test;

}

}

第 2 种:静态内部类实现

/**

* 静态内部类实现,懒汉式,线程安全,适用于所有的JDK版本

* 原理:内部类初始化时间会在getInstance()之后,所以不需要在构造方法中所其他额外的线程安全处理

* 虚拟机会保证一个类的构造器()方法在多线程环境中被正确地加载,同步,如果多个线程同时去初始化一个类,那么只有一个线程去执行这个类的

* 构造器()方法,其他线程都需要阻塞等待,直到活动线程执行()方法完毕。

*/

public final class InitializingOnDemandHolderIdiom {

/**

* Private constructor.

*/

private InitializingOnDemandHolderIdiom() {

System.out.println("我被创建了");

}

/**

* @return Singleton instance

*/

public static InitializingOnDemandHolderIdiom getInstance() {

System.out.println("getInstance被调用了");

return HelperHolder.INSTANCE;

}

/**

* Provides the lazy-loaded Singleton instance.

*/

private static class HelperHolder {

private static final InitializingOnDemandHolderIdiom INSTANCE =

new InitializingOnDemandHolderIdiom();

}

}

第 3 种:静态变量实现

/**

* 静态变量,饿汉式,线程安全

*/

public final class IvoryTower {

/**

* Private constructor so nobody can instantiate the class.

*/

private IvoryTower() {

System.out.println("我被创建了");

}

/**

* Static to class instance of the class.

*/

private static final IvoryTower INSTANCE = new IvoryTower();

/**

* To be called by user to obtain instance of the class.

*

* @return instance of the singleton.

*/

public static IvoryTower getInstance() {

System.out.println("getInstance方法被调用了");

return INSTANCE;

}

}

第 4 种:双重检查锁

/**

* 双重检查锁,懒汉式,线程安全

*/

public final class ThreadSafeDoubleCheckLocking {

private static volatile ThreadSafeDoubleCheckLocking instance;

private static boolean flag = true;

/**

* 私有构造函数,避免直接被创建

*/

private ThreadSafeDoubleCheckLocking() {

// to prevent instantiating by Reflection call

if (flag) {

flag = false;

} else {

throw new IllegalStateException("Already initialized.");

}

}

/**

* Public accessor.

* 公有创建函数

* @return an instance of the class.

*/

public static ThreadSafeDoubleCheckLocking getInstance() {

ThreadSafeDoubleCheckLocking result = instance;

//从这儿开始

//判断是否被创建过了,如果被创建就直接返回

if (result == null) {

//虽然没有被初始化,但是无法保证此时没有其他线程在初始化对象,所以加一个类锁

synchronized (ThreadSafeDoubleCheckLocking.class) {

//到这儿结束

//再次确认是否被初始化了,这主要是为了防止如果这个线程之前无法获得锁有其他线程做了初始化的动作,那 //么在获得锁之前获取的对象可能已经发生了变化

result = instance;

if (result == null) {

//这里的判断才是真正正确的,此时不会有其他线程进入这块代码块

instance = result = new ThreadSafeDoubleCheckLocking();

}

}

}

return result;

}

}

2.工厂方法模式

模式的定义与特点

工厂方法(FactoryMethod)模式的定义:定义一个创建产品对象的工厂接口,将产品对象的实际创建工作推迟到具体子工厂类当中。这满足创建型模式中所要求的“创建与使用相分离”的特点。

如果要创建的产品不多,只要一个工厂类就可以完成,这种模式叫“简单工厂模式”,它不属于 GoF 的 23 种经典设计模式,它的缺点是增加新产品时会违背“开闭原则”。

本节介绍的“工厂方法模式”是对简单工厂模式的进一步抽象化,其好处是可以使系统在不修改原来代码的情况下引进新的产品,即满足开闭原则。

工厂方法模式的主要优点有:

用户只需要知道具体工厂的名称就可得到所要的产品,无须知道产品的具体创建过程;在系统增加新的产品时 只需要添加具体产品类和对应的具体工厂类,无须对原工厂进行任何修改,满足开闭原则;

其缺点是:每增加一个产品就要增加一个具体产品类和一个对应的具体工厂类,这增加了系统的复杂度。

模式的结构与实现

工厂方法模式由抽象工厂、具体工厂、抽象产品和具体产品等4个要素构成。本节来分析其基本结构和实现方法。

工厂方法模式的主要角色如下。

- 模式的结构抽象工厂(Abstract Factory):提供了创建产品的接口,调用者通过它访问具体工厂的工厂方法 newProduct() 来创建产品。

- 具体工厂(ConcreteFactory):主要是实现抽象工厂中的抽象方法,完成具体产品的创建。

- 抽象产品(Product):定义了产品的规范,描述了产品的主要特性和功能。

- 具体产品(ConcreteProduct):实现了抽象产品角色所定义的接口,由具体工厂来创建,它同具体工厂之间一一对应。

![]()

/**

*

* 铁匠接口,铁匠打造武器就相当于工厂生产产品

*

*/

public interface Blacksmith {

//打造武器

Weapon manufactureWeapon(WeaponType weaponType);

}

/**

* 武器接口

*/

public interface Weapon {

//获得武器的类型

WeaponType getWeaponType();

}

/**

*

* 武器类型的枚举

*

*/

public enum WeaponType {

SHORT_SWORD("short sword"), SPEAR("spear"), AXE("axe"), UNDEFINED("");

private String title;

WeaponType(String title) {

this.title = title;

}

@Override

public String toString() {

return title;

}

}

/**

*

* 精灵铁匠,打造精灵族武器

*

*/

public class ElfBlacksmith implements Blacksmith {

@Override

public Weapon manufactureWeapon(WeaponType weaponType) {

return new ElfWeapon(weaponType);

}

}

/**

* 精灵族武器

*/

public class ElfWeapon implements Weapon {

private WeaponType weaponType;

public ElfWeapon(WeaponType weaponType) {

this.weaponType = weaponType;

}

@Override

public String toString() {

return "Elven " + weaponType;

}

@Override

public WeaponType getWeaponType() {

return weaponType;

}

}

/**

*

* 兽人铁匠,打造兽人族武器

*

*/

public class OrcBlacksmith implements Blacksmith {

@Override

public Weapon manufactureWeapon(WeaponType weaponType) {

return new OrcWeapon(weaponType);

}

}

/**

* 兽人族武器

*/

public class OrcWeapon implements Weapon {

private WeaponType weaponType;

public OrcWeapon(WeaponType weaponType) {

this.weaponType = weaponType;

}

@Override

public String toString() {

return "Orcish " + weaponType;

}

@Override

public WeaponType getWeaponType() {

return weaponType;

}

}

3.抽象工厂模式

工厂方法模式只考虑生产同等级的产品,但是在现实生活中许多工厂是综合型的工厂,能生产多等级(种类) 的产品,如农场里既养动物又种植物,电器厂既生产电视机又生产洗衣机或空调,大学既有软件专业又有生物专业等。

模式的定义与特点

抽象工厂(AbstractFactory)模式的定义:是一种为访问类提供一个创建一组相关或相互依赖对象的接口,且访问类无须指定所要产品的具体类就能得到同族的不同等级的产品的模式结构。

抽象工厂模式是工厂方法模式的升级版本,工厂方法模式只生产一个等级的产品,而抽象工厂模式可生产多个等级的产品。

使用抽象工厂模式一般要满足以下条件。

- 可以在类的内部对产品族中相关联的多等级产品共同管理,而不必专门引入多个新的类来进行管理。

- 当增加一个新的产品族时不需要修改原代码,满足开闭原则。

抽象工厂模式除了具有工厂方法模式的优点外,其他主要优点如下。

- 可以在类的内部对产品族中相关联的多等级产品共同管理,而不必专门引入多个新的类来进行管理。

- 当增加一个新的产品族时不需要修改原代码,满足开闭原则。

其缺点是:当产品族中需要增加一个新的产品时,所有的工厂类都需要进行修改。

模式的结构与实现

抽象工厂模式同工厂方法模式一样,也是由抽象工厂、具体工厂、抽象产品和具体产品等 4 个要素构成,但抽象工厂中方法个数不同,抽象产品的个数也不同。现在我们来分析其基本结构和实现方法。

抽象工厂模式的主要角色如下。

- 抽象工厂(Abstract Factory):提供了创建产品的接口,它包含多个创建产品的方法 newProduct(),可以创建多个不同等级的产品。

- 具体工厂(Concrete Factory):主要是实现抽象工厂中的多个抽象方法,完成具体产品的创建。

- 抽象产品(Product):定义了产品的规范,描述了产品的主要特性和功能,抽象工厂模式有多个抽象产品。

- 具体产品(ConcreteProduct):实现了抽象产品角色所定义的接口,由具体工厂来创建,它 同具体工厂之间是多对一的关系。

![]()

4.建造者模式

在软件开发过程中有时需要创建一个复杂的对象,这个复杂对象通常由多个子部件按一定的步骤组合而成。例如,计算机是由 OPU、主板、内存、硬盘、显卡、机箱、显示器、键盘、鼠标等部件组装而成的,采购员不可能自己去组装计算机,而是将计算机的配置要求告诉计算机销售公司,计算机销售公司安排技术人员去组装计算机,然后再交给要买计算机的采购员。

生活中这样的例子很多,如游戏中的不同角色,其性别、个性、能力、脸型、体型、服装、发型等特性都有所差异;还有汽车中的方向盘、发动机、车架、轮胎等部件也多种多样;每封电子邮件的发件人、收件人、主题、内容、附件等内容也各不相同。

以上所有这些产品都是由多个部件构成的,各个部件可以灵活选择,但其创建步骤都大同小异。这类产品的创建无法用前面介绍的工厂模式描述,只有建造者模式可以很好地描述该类产品的创建。

模式的定义与特点

建造者(Builder)模式的定义:指将一个复杂对象的构造与它的表示分离,使同样的构建过程可以创建不同的表示,这样的设计模式被称为建造者模式。它是将一个复杂的对象分解为多个简单的对象,然后一步一步构建而成。它将变与不变相分离,即产品的组成部分是不变的,但每一部分是可以灵活选择的。

该模式的主要优点如下:

- 各个具体的建造者相互独立,有利于系统的扩展。

- 客户端不必知道产品内部组成的细节,便于控制细节风险。

其缺点如下:

- 产品的组成部分必须相同,这限制了其使用范围。

- 如果产品的内部变化复杂,该模式会增加很多的建造者类。

建造者(Builder)模式和工厂模式的关注点不同:建造者模式注重零部件的组装过程,而工厂方法模式更注重零部件的创建过程,但两者可以结合使用。

模式的结构与实现

建造者(Builder)模式由产品、抽象建造者、具体建造者、指挥者等 4 个要素构成,现在我们来分析其基本结构和实现方法。

建造者(Builder)模式的主要角色如下。

- 产品角色(Product):它是包含多个组成部件的复杂对象,由具体建造者来创建其各个滅部件。

- 抽象建造者(Builder):它是一个包含创建产品各个子部件的抽象方法的接口,通常还包含一个返回复杂产品的方法 getResult()。

- 具体建造者(Concrete Builder):实现 Builder 接口,完成复杂产品的各个部件的具体创建方法。

- 指挥者(Director):它调用建造者对象中的部件构造与装配方法完成复杂对象的创建,在指挥者中不涉及具体产品的信息

![]()

5.代理模式

在有些情况下,一个客户不能或者不想直接访问另一个对象,这时需要找一个中介帮忙完成某项任务,这个中介就是代理对象。例如,购买火车票不一定要去火车站买,可以通过 12306 网站或者去火车票代售点买。又如找女朋友、找保姆、找工作等都可以通过找中介完成。

在软件设计中,使用代理模式的例子也很多,例如,要访问的远程对象比较大(如视频或大图像等),其下载要花很多时间。还有因为安全原因需要屏蔽客户端直接访问真实对象,如某单位的内部数据库等。

代理模式的定义与特点

代理模式的定义:由于某些原因需要给某对象提供一个代理以控制对该对象的访问。这时,访问对象不适合或者不能直接引用目标对象,代理对象作为访问对象和目标对象之间的中介。

代理模式的主要优点有:

- 代理模式在客户端与目标对象之间起到一个中介作用和保护目标对象的作用;

- 代理对象可以扩展目标对象的功能;

- 代理模式能将客户端与目标对象分离,在一定程度上降低了系统的耦合度;

其主要缺点是:

- 在客户端和目标对象之间增加一个代理对象,会造成请求处理速度变慢;

- 增加了系统的复杂度;

代理模式的结构与实现

代理模式的结构比较简单,主要是通过定义一个继承抽象主题的代理来包含真实主题,从而实现对真实主题的访问,下面来分析其基本结构和实现方法。

代理模式的主要角色如下。

- 抽象主题(Subject)类:通过接口或抽象类声明真实主题和代理对象实现的业务方法。

- 真实主题(Real Subject)类:实现了抽象主题中的具体业务,是代理对象所代表的真实对象,是最终要引用的对象。

- 代理(Proxy)类:提供了与真实主题相同的接口,其内部含有对真实主题的引用,它可以访问、控制或扩展真实主题的功能。

![]()

6.适配器模式

在现实生活中,经常出现两个对象因接口不兼容而不能在一起工作的实例,这时需要第三者进行适配。例如,讲中文的人同讲英文的人对话时需要一个翻译,用直流电的笔记本电脑接交流电源时需要一个电源适配器,用计算机访问照相机的 SD 内存卡时需要一个读卡器等。

在软件设计中也可能出现:需要开发的具有某种业务功能的组件在现有的组件库中已经存在,但它们与当前系统的接口规范不兼容,如果重新开发这些组件成本又很高,这时用适配器模式能很好地解决这些问题。

模式的定义与特点

适配器模式(Adapter)的定义如下:将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口,使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类能一起工作。适配器模式分为类结构型模式和对象结构型模式两种,前者类之间的耦合度比后者高,且要求程序员了解现有组件库中的相关组件的内部结构,所以应用相对较少些。

该模式的主要优点如下。

-

客户端通过适配器可以透明地调用目标接口。

-

复用了现存的类,程序员不需要修改原有代码而重用现有的适配者类。

-

将目标类和适配者类解耦,解决了目标类和适配者类接口不一致的问题。

其缺点是:对类适配器来说,更换适配器的实现过程比较复杂。

模式的结构与实现

类适配器模式可采用多重继承方式实现,如 C++ 可定义一个适配器类来同时继承当前系统的业务接口和现有组件库中已经存在的组件接口;Java 不支持多继承,但可以定义一个适配器类来实现当前系统的业务接口,同时又继承现有组件库中已经存在的组件。

对象适配器模式可釆用将现有组件库中已经实现的组件引入适配器类中,该类同时实现当前系统的业务接口。现在来介绍它们的基本结构。

适配器模式(Adapter)包含以下主要角色。

- 目标(Target)接口:当前系统业务所期待的接口,它可以是抽象类或接口。

- 适配者(Adaptee)类:它是被访问和适配的现存组件库中的组件接口。

- 适配器(Adapter)类:它是一个转换器,通过继承或引用适配者的对象,把适配者接口转换成目标接口,让客户按目标接口的格式访问适配者。

![]()

7.装饰模式

在现实生活中,常常需要对现有产品增加新的功能或美化其外观,如房子装修、相片加相框等。在软件开发过程中,有时想用一些现存的组件。这些组件可能只是完成了一些核心功能。但在不改变其结构的情况下,可以动态地扩展其功能。所有这些都可以釆用装饰模式来实现。

装饰模式的定义与特点

装饰(Decorator)模式的定义:指在不改变现有对象结构的情况下,动态地给该对象增加一些职责(即增加其额外功能)的模式,它属于对象结构型模式。

装饰(Decorator)模式的主要优点有:

- 采用装饰模式扩展对象的功能比采用继承方式更加灵活。

- 可以设计出多个不同的具体装饰类,创造出多个不同行为的组合。

其主要缺点是:装饰模式增加了许多子类,如果过度使用会使程序变得很复杂。

装饰模式的结构与实现

通常情况下,扩展一个类的功能会使用继承方式来实现。但继承具有静态特征,耦合度高,并且随着扩展功能的增多,子类会很膨胀。如果使用组合关系来创建一个包装对象(即装饰对象)来包裹真实对象,并在保持真实对象的类结构不变的前提下,为其提供额外的功能,这就是装饰模式的目标。下面来分析其基本结构和实现方法。

装饰模式主要包含以下角色。

- 抽象构件(Component)角色:定义一个抽象接口以规范准备接收附加责任的对象。

- 具体构件(Concrete Component)角色:实现抽象构件,通过装饰角色为其添加一些职责。

- 抽象装饰(Decorator)角色:继承抽象构件,并包含具体构件的实例,可以通过其子类扩展具体构件的功能。

- 具体装饰(ConcreteDecorator)角色:实现抽象装饰的相关方法,并给具体构件对象添加附加的责任。

![]()

public class CustomFilterInputStream extends FilterInputStream {

/**

* Creates a FilterInputStream

* by assigning the argument in

* to the field this.in so as

* to remember it for later use.

*

* @param in the underlying input stream, or null if

* this instance is to be created without an underlying stream.

*/

protected CustomFilterInputStream(InputStream in) {

super(in);

}

public synchronized int read(byte b[], int off, int len)

throws IOException {

System.out.println("只是加点装饰而已");

return in.read(b, off, len);

}

}

File file = new File("d:\\python.txt");

FileInputStream fis = new FileInputStream(file);

CustomFilterInputStream bis = new CustomFilterInputStream(fis);

8.模板方法模式

在面向对象程序设计过程中,程序员常常会遇到这种情况:设计一个系统时知道了算法所需的关键步骤,而且确定了这些步骤的执行顺序,但某些步骤的具体实现还未知,或者说某些步骤的实现与具体的环境相关。

例如,去银行办理业务一般要经过以下4个流程:取号、排队、办理具体业务、对银行工作人员进行评分等,其中取号、排队和对银行工作人员进行评分的业务对每个客户是一样的,可以在父类中实现,但是办理具体业务却因人而异,它可能是存款、取款或者转账等,可以延迟到子类中实现。

这样的例子在生活中还有很多,例如,一个人每天会起床、吃饭、做事、睡觉等,其中“做事”的内容每天可能不同。我们把这些规定了流程或格式的实例定义成模板,允许使用者根据自己的需求去更新它,例如,简历模板、论文模板、Word 中模板文件等。

以下介绍的模板方法模式将解决以上类似的问题。

模式的定义与特点

模板方法(Template Method)模式的定义如下:定义一个操作中的算法骨架,而将算法的一些步骤延迟到子类中,使得子类可以不改变该算法结构的情况下重定义该算法的某些特定步骤。它是一种类行为型模式。

该模式的主要优点如下。

- 它封装了不变部分,扩展可变部分。它把认为是不变部分的算法封装到父类中实现,而把可变部分算法由子类继承实现,便于子类继续扩展。

- 它在父类中提取了公共的部分代码,便于代码复用。

- 部分方法是由子类实现的,因此子类可以通过扩展方式增加相应的功能,符合开闭原则。

该模式的主要缺点如下。

- 对每个不同的实现都需要定义一个子类,这会导致类的个数增加,系统更加庞大,设计也更加抽象。

- 父类中的抽象方法由子类实现,子类执行的结果会影响父类的结果,这导致一种反向的控制结构,它提高了代码阅读的难度。

模式的结构与实现

模板方法模式需要注意抽象类与具体子类之间的协作。它用到了虚函数的多态性技术以及“不用调用我,让我来调用你”的反向控制技术。现在来介绍它们的基本结构。

(1) 抽象类(Abstract Class):负责给出一个算法的轮廓和骨架。它由一个模板方法和若干个基本方法构成。这些方法的定义如下。

① 模板方法:定义了算法的骨架,按某种顺序调用其包含的基本方法。

② 基本方法:是整个算法中的一个步骤,包含以下几种类型。

- 抽象方法:在抽象类中申明,由具体子类实现。

- 具体方法:在抽象类中已经实现,在具体子类中可以继承或重写它。

- 钩子方法:在抽象类中已经实现,包括用于判断的逻辑方法和需要子类重写的空方法两种。

(2) 具体子类(Concrete Class):实现抽象类中所定义的抽象方法和钩子方法,它们是一个顶级逻辑的一个组成步骤。

![]()

9.策略模式

在现实生活中常常遇到实现某种目标存在多种策略可供选择的情况,例如,出行旅游可以乘坐飞机、乘坐火车、骑自行车或自己开私家车等,超市促销可以釆用打折、送商品、送积分等方法。

在软件开发中也常常遇到类似的情况,当实现某一个功能存在多种算法或者策略,我们可以根据环境或者条件的不同选择不同的算法或者策略来完成该功能,如数据排序策略有冒泡排序、选择排序、插入排序、二叉树排序等。

如果使用多重条件转移语句实现(即硬编码),不但使条件语句变得很复杂,而且增加、删除或更换算法要修改原代码,不易维护,违背开闭原则。如果采用策略模式就能很好解决该问题。

策略模式的定义与特点

策略(Strategy)模式的定义:该模式定义了一系列算法,并将每个算法封装起来,使它们可以相互替换,且算法的变化不会影响使用算法的客户。策略模式属于对象行为模式,它通过对算法进行封装,把使用算法的责任和算法的实现分割开来,并委派给不同的对象对这些算法进行管理。

策略模式的主要优点如下。

- 多重条件语句不易维护,而使用策略模式可以避免使用多重条件语句。

- 策略模式提供了一系列的可供重用的算法族,恰当使用继承可以把算法族的公共代码转移到父类里面,从而避免重复的代码。

- 策略模式可以提供相同行为的不同实现,客户可以根据不同时间或空间要求选择不同的。

- 策略模式提供了对开闭原则的完美支持,可以在不修改原代码的情况下,灵活增加新算法。

- 策略模式把算法的使用放到环境类中,而算法的实现移到具体策略类中,实现了二者的分离。

其主要缺点如下。

- 客户端必须理解所有策略算法的区别,以便适时选择恰当的算法类。

- 策略模式造成很多的策略类。

策略模式的结构与实现

策略模式是准备一组算法,并将这组算法封装到一系列的策略类里面,作为一个抽象策略类的子类。策略模式的重心不是如何实现算法,而是如何组织这些算法,从而让程序结构更加灵活,具有更好的维护性和扩展性,现在我们来分析其基本结构和实现方法。

策略模式的主要角色如下。

- 抽象策略(Strategy)类:定义了一个公共接口,各种不同的算法以不同的方式实现这个接口,环境角色使用这个接口调用不同的算法,一般使用接口或抽象类实现。

- 具体策略(Concrete Strategy)类:实现了抽象策略定义的接口,提供具体的算法实现。

- 环境(Context)类:持有一个策略类的引用,最终给客户端调用。

![]()

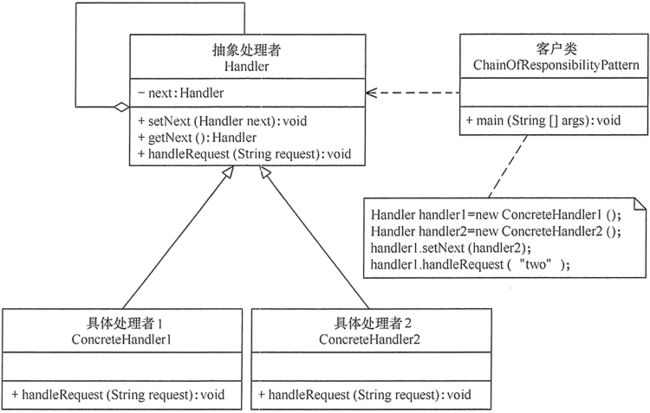

10.责任链模式

在现实生活中,常常会出现这样的事例:一个请求有多个对象可以处理,但每个对象的处理条件或权限不同。例如,公司员工请假,可批假的领导有部门负责人、副总经理、总经理等,但每个领导能批准的天数不同,员工必须根据自己要请假的天数去找不同的领导签名,也就是说员工必须记住每个领导的姓名、电话和地址等信息,这增加了难度。这样的例子还有很多,如找领导出差报销、生活中的“击鼓传花”游戏等。

在计算机软硬件中也有相关例子,如总线网中数据报传送,每台计算机根据目标地址是否同自己的地址相同来决定是否接收;还有异常处理中,处理程序根据异常的类型决定自己是否处理该异常;还有 Struts2 的拦截器、JSP 和 Servlet 的 Filter 等,所有这些,如果用责任链模式都能很好解决。

模式的定义与特点

责任链(Chain of Responsibility)模式的定义:为了避免请求发送者与多个请求处理者耦合在一起,将所有请求的处理者通过前一对象记住其下一个对象的引用而连成一条链;当有请求发生时,可将请求沿着这条链传递,直到有对象处理它为止。

责任链模式是一种对象行为型模式,其主要优点如下。

-

降低了对象之间的耦合度。该模式使得一个对象无须知道到底是哪一个对象处理其请求以及链的结构,发送者和接收者也无须拥有对方的明确信息。

-

增强了系统的可扩展性。可以根据需要增加新的请求处理类,满足开闭原则。

-

增强了给对象指派职责的灵活性。当工作流程发生变化,可以动态地改变链内的成员或者调动它们的次序,也可动态地新增或者删除责任。

-

责任链简化了对象之间的连接。每个对象只需保持一个指向其后继者的引用,不需保持其他所有处理者的引用,这避免了使用众多的 if 或者 if···else 语句。

-

责任分担。每个类只需要处理自己该处理的工作,不该处理的传递给下一个对象完成,明确各类的责任范围,符合类的单一职责原则。

其主要缺点如下。

-

不能保证每个请求一定被处理。由于一个请求没有明确的接收者,所以不能保证它一定会被处理,该请求可能一直传到链的末端都得不到处理。

-

对比较长的职责链,请求的处理可能涉及多个处理对象,系统性能将受到一定影响。

-

职责链建立的合理性要靠客户端来保证,增加了客户端的复杂性,可能会由于职责链的错误设置而导致系统出错,如可能会造成循环调用。

模式的结构与实现

通常情况下,可以通过数据链表来实现职责链模式的数据结构。

职责链模式主要包含以下角色。

-

抽象处理者(Handler)角色:定义一个处理请求的接口,包含抽象处理方法和一个后继连接。

-

具体处理者(Concrete Handler)角色:实现抽象处理者的处理方法,判断能否处理本次请求,如果可以处理请求则处理,否则将该请求转给它的后继者。

-

客户类(Client)角色:创建处理链,并向链头的具体处理者对象提交请求,它不关心处理细节和请求的传递过程。

![]()

11.观察者模式

在现实世界中,许多对象并不是独立存在的,其中一个对象的行为发生改变可能会导致一个或者多个其他对象的行为也发生改变。例如,某种商品的物价上涨时会导致部分商家高兴,而消费者伤心;还有,当我们开车到交叉路口时,遇到红灯会停,遇到绿灯会行。这样的例子还有很多,例如,股票价格与股民、微信公众号与微信用户、气象局的天气预报与听众、小偷与警察等。

在软件世界也是这样,例如,Excel 中的数据与折线图、饼状图、柱状图之间的关系;MVC 模式中的模型与视图的关系;事件模型中的事件源与事件处理者。所有这些,如果用观察者模式来实现就非常方便。

模式的定义与特点

观察者(Observer)模式的定义:指多个对象间存在一对多的依赖关系,当一个对象的状态发生改变时,所有依赖于它的对象都得到通知并被自动更新。这种模式有时又称作发布-订阅模式、模型-视图模式,它是对象行为型模式。

观察者模式是一种对象行为型模式,其主要优点如下。

- 降低了目标与观察者之间的耦合关系,两者之间是抽象耦合关系。

- 目标与观察者之间建立了一套触发机制。

它的主要缺点如下。

- 目标与观察者之间的依赖关系并没有完全解除,而且有可能出现循环引用。

- 当观察者对象很多时,通知的发布会花费很多时间,影响程序的效率。

模式的结构与实现

实现观察者模式时要注意具体目标对象和具体观察者对象之间不能直接调用,否则将使两者之间紧密耦合起来,这违反了面向对象的设计原则。

观察者模式的主要角色如下。

- 抽象主题(Subject)角色:也叫抽象目标类,它提供了一个用于保存观察者对象的聚集类和增加、删除观察者对象的方法,以及通知所有观察者的抽象方法。

- 具体主题(Concrete Subject)角色:也叫具体目标类,它实现抽象目标中的通知方法,当具体主题的内部状态发生改变时,通知所有注册过的观察者对象。

- 抽象观察者(Observer)角色:它是一个抽象类或接口,它包含了一个更新自己的抽象方法,当接到具体主题的更改通知时被调用。

- 具体观察者(Concrete Observer)角色:实现抽象观察者中定义的抽象方法,以便在得到目标的更改通知时更新自身的状态。