配错性别的灵魂:向父母出柜后,25 岁的她被送进戒网瘾学校

本文作者:z_popeye

「我去上个厕所。」

说完这话,母亲仓促地下了车,反手用力关上了车门。只留下小丽和四个陌生男人在那辆破旧的面包车上。

「砰」的关门声震得小丽愣了几秒钟,但面包车已经起步,加速驶离了服务区。

「等等!还有人没上车!」小丽大声喊着,却被几双手死死地压在了座位上,动弹不得。

「你们这是犯法的,放我下去,不然我就报警。」小丽试图冷静地和这些人谈判,「我父母给你们多少钱,我可以出双倍。」

小丽的威胁在白纸黑字的入学协议前显得无关痛痒。

「你父母已经签好字了,你走到哪儿也跑不了。」小丽至今都忘不了他们得意夹杂轻蔑的笑声。

接下来的一路,小丽没有放弃任何一个逃跑的机会,她冲上公路拦车,向收费站人员求救,甚至试图抢夺方向盘,但没有一次成功。

「没见过这么疯狂的……」开车的人嘟囔了一句,转过头恶狠狠地威胁道:「老实点吧,等到了学校就是我们的地盘了,到时候有你好受的。」

这是 2016 年的母亲节,这天,25 岁的小丽被父母合力骗进了特训学校。

他们,想让小丽从女生「变」回男生。

治疗室里,她被剪去了长发

小丽是一名跨性别女性。

提到跨性别,许多人会说「变性人」、「人妖」、「不男不女」……小丽更愿意选择用「跨儿」来称呼自己。这是一个包容性极高的词语,喜欢跨性别着装、经历部分或全部变性医疗、自我认同性别和出生分配性别相反、认为自己的性别不应该单纯用男性或女性描述……这些,都可以被成为「跨儿」。

在特训学校里,像小丽这样的跨儿并不常见。

面包车停在长沙周边的一个小乡村里,小丽被四个教官「押」进了这所名为英高特的特训学校。

「治疗室」是每个学生来到英高特的第一站。「刚刚进学校的人难免都不太听话,所以要首先进行服从治疗。」小丽回忆说,「所谓的治疗室,其实就是个小黑屋。」

一路上,求助和逃跑几乎耗光了小丽的体力,但当教官们拿出剪刀要剪掉她精心护养长发时,小丽再次拼命挣扎了起来。 「那个时候我的头发已经留了两年多,刚刚到胸口的位置。」小丽说,「我被按在地上,苦苦哀求他们不要剪掉我的头发。」

被骗进英高特的当天,小丽就穿着这身衣服

被骗进英高特的当天,小丽就穿着这身衣服

泪水与泥土混在一起,剪下的长发装满了一整个垃圾桶,精疲力竭的小丽被留在治疗室里「面壁思过」。这是英高特里面最常见的惩罚措施,根据不同情况最多可能会被罚站一周。 「这不是我第一次被强迫剪去头发,」小丽回忆,「只是每一次我都会哭。」

计划外的「出柜」

第一次被剪去长发是在广东的一家医院,那时,小丽 22 岁,刚刚和家里「出柜」。

在出柜之前,父母不是没有怀疑过小丽过肩的长发和偏中性的衣着,但每当他们问起,小丽总是简单的搪塞几句:「也有很多男生留长发的。」

小丽不认为现在是出柜的最好时机。她计划着大学毕业前先瞒着父母,等毕业工作之后,攒好钱直接去手术。在小丽的心里,经济独立是她和家庭抗衡的唯一武器。

当母亲将小丽藏在抽屉深处的「糖」翻出来扔在她面前,声泪俱下地质问她时,小丽知道,纸终究包不住火了。

被小丽称为「糖」的东西,是跨性别者最常服用的药物之一——乙烯雌酚。这种人工合成的非甾体雌激素已经算是比较传统的一代「糖」代,除了它,小丽还吃过补佳乐、螺内酯和色普龙。这些雌激素和抗雄药物帮助小丽在内分泌水平逐渐趋近于一个「真的」女性。

小丽服用的药物

小丽服用的药物

「糖」的包装上,药品使用说明十分详尽,再联想一下发生在小丽身上的变化,母亲当时就明白了。

提到出柜那一天的情景,小丽已经记不太清楚了。 「每个跨性别者都有那么一场歇斯底里的出柜吧,」小丽说,「怒吼、谩骂、痛哭,在这个圈子里已经太常见了。」

歧视、就业、健康……母亲的抵触有很多理由,但父亲的怒火要来得更加直接:「宁愿你死了也不能变性成女人」。在小丽看来,父亲就是觉得「我让他们丢面子了」。

出生在湖南的一个小县城里,小丽与常年在外地工作的父亲之间感情一直很淡薄。从小到大,几乎都是母亲一个人扛起了养家的重担。

但是,在得知小丽出柜后,父亲迅速从外地赶回家中,他做的第一件事,是带小丽去了湖南当地医院的精神科。

「他们一开始劝我,先看看医生,如果医生支持我,他们也可以支持。」但小丽明白,这一切都只是缓兵之计,「他们就是寄希望于医生能把我治好,不要再想变女生的事情」。

在湘雅医院,医生给小丽开出了「易性癖」的诊断,但除此之外,既没有像父母期待的那样给小丽做「性别扭转治疗」,也不同意给小丽做手术。「11 年、12 年的时候,湖南没有医生能管得了这些,完全是个盲区。」

那段时间,父母带着小丽几乎跑遍了长沙所有医院的精神科,但没有一个医生能给出让他们「满意」的答案。无奈之下,他们又来到广东,将全部希望寄托在一家声称可以「治疗易性癖的」军区医院。

在那里,小丽接受了一系列奇怪的治疗。医生和护士带小丽坐在一个像按摩椅的机器上,头上戴着头盔和耳机,放歌的同时机器还会震动发热。小丽回忆,这种治疗一次就要花费 2000 元。 在服用了医生开的药之后,小丽昏昏沉沉地睡了过去,等她醒过来,她本来过肩的长发,已经被剪短到只剩三四厘米了。

「她」的觉醒

高跟鞋、连衣裙、化妆品……在所有可以凸显女性特征的事物中,小丽最珍视的是她的长发。

在大学时,小丽第一次通过互联网了解到「跨性别者」这个名词。贴吧、论坛、群聊中,许多人放下了现实中的顾虑,纷纷讲述起自己的故事。

「我喜欢穿裙子,但不敢告诉同学和家人。」「我开始留长发了,还想学化妆。」「我不喜欢自己的声音,想学习用伪音讲话。」

这让小丽回忆起了她自己的青春期: 在男孩子们正因为发育的喉结、变粗的声线和青涩的胡茬而激动兴奋时,小丽却只觉得,这具逐渐男性化的身体「好像不是自己的」。

5 岁时的小丽

5 岁时的小丽

「或许是缺少父爱的孩子性格上多少都有些偏女性化。」小丽也曾经试图用简单的「家庭因素」来解读自己的行为。但繁忙的学生生活没有给她困惑的时间和机会,「那时候每天都在埋头学习,根本没来得及考虑过这些问题。」

直到这些来源于网络的声音唤起了小丽尘封多年的记忆,她第一次意识到,自己的「与众不同」并非个例。

小丽认识的第一个跨性别者,是来自香港的棉花。那时,小丽刚刚踏上寻找自我的路,但棉花已经是贴吧吧主和几个群的群主了。

在棉花的帮助下,小丽开始逐渐融入这个圈子,跟着大家学习化妆、伪音、穿中性化的衣服或者女装。也是在那时,小丽开始留长发,她每周都会给头发做护理,在她心中,长发是她做自己的最佳证明。

但小丽没有想到,长发,反而也成了她最碍眼的「罪证」。

在第一次被剪短头发的那天,小丽和父母之间爆发了比出柜时更加激烈的冲突。

小丽愤怒,无力,又后悔:「我就不该信你们的话来广东,什么按摩椅什么头盔,根本不可能治好!这医院从头到尾就是在骗人!」

争吵过后,意识到被骗的父母带着小丽离开广东回到了家。无法说服彼此,小丽和父母之间陷入了长久的对峙。

父亲再次回到外地的工作单位,母亲开始学着刻意回避小丽身上的改变,而大学毕业后的小丽又蓄起了长发,她在老家的小县城里找了一份工作,和母亲生活在一起,一切都似乎回到了从前。

但表面的和平,只维持了短短一年。

药娘

如果不考虑现实,你最想做的事情是什么?

「手术,」小丽说,「这个问题,你随便去问谁,一定都是手术。」

在老家的一年时间里,小丽在一家护肤品店做销售。尽管不怎么穿裙装,但在顾客和同事眼中,无论外貌还是身形,小丽俨然已经是一个真正的女孩子了。

成功的伪装既让小丽觉得满足,却也在时刻提醒着她,她的计划还没有完成。

从第一次了解到性别重置手术的那一刻起,小丽就知道,激素和药物只是暂时的,手术才是她一定要追逐的梦。

在国内,跨性别者如果想要接受正规的医疗支持,首先需要获得证实的「易性症」诊断。「易性症」(Transsexualism)这个有些过时的定义曾出现在 WHO 发布《国际疾病分类第 10 版》(ICD-10)中,它和性身份障碍/性别认同障碍(Gender identity disorders)、双重角色异装症(Dual-role transvestism)、性偏好障碍(Disorders of sexual preference)、异装症/恋物性异装症(Fetishistic transvestism)等疾病词汇一起,用来描述跨性别的认同和表达。

对于国内的跨性别者而言,「易性症」的诊断一纸难求。

理论上,任何一家三甲医院的精神科室都有资格开具「易性症」的诊断,但在实际中,出于种种风险考虑,愿意给跨性别者提供身份证明的医院和医生少之又少。

拿不到异性诊断就无法通过正规渠道获得激素药物,不过,这个问题在跨儿圈子中早已经不是难事。

「贴吧和群里都有人告诉你吃什么,去哪儿买。」小丽第一次服用的乙烯雌酚,就是从大学旁边的一家药店里买来的,随着药品的更新和管理的严格,这些交易越来越趋于转向线上。「我们也有代购群和淘宝,从国外带药回来吃。」

「大家都说,吃了这些会让皮肤变好,还会发育胸部。」然而,药物馈赠的神奇疗效也早已在暗中标好了价格——副作用。

比如螺内酯,这种被跨儿们用来「抗雄」的药物,在临床中最主要的作用是治疗高血压和水肿。长期服用还有可能会引起高钾血症、消化性溃疡等更严重的风险。

对于小丽和绝大多数跨儿来说,这些问题都可以克服:「只要攒钱做了手术,就不用再吃药了。」

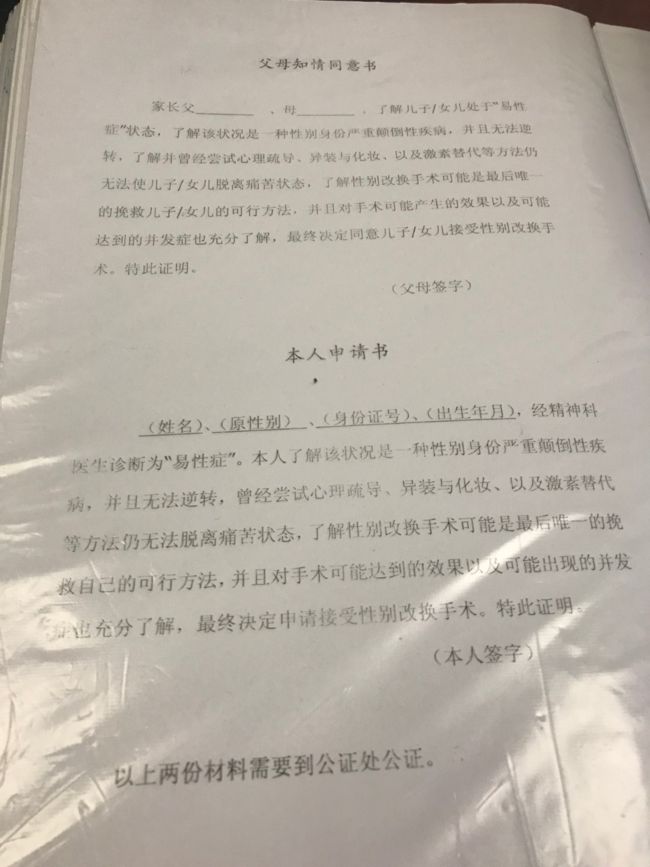

然而,攒钱并非手术的唯一条件,在国内手术的一个重要条件是,必须有家长签字的证明。 「不管你多大,没有家长签字,就没有医院会给你做手术。」小丽不能理解,为什么一个成年人依然做不了自己的主。

需父母签字的知情同意书

需父母签字的知情同意书

小丽决定出国手术。

手术

小丽向父母提出,想要辞掉老家的工作,去外面打拼。那时,在小县城工作了一年的她已经意识到,只有去大城市接触更好的资源,才能离自己的梦想更近一步。

然而,这个想法仿佛一阵风,瞬间吹散了弥漫在这个家庭中间的迷雾。「手术」这个议题仍然是一道鸿沟,小丽和父母不得不再次直面现实——他们,始终站在悬崖的两边。

迷雾散尽后,冲突一触即发。父亲再次回到家中,和几个亲戚一起,用绳子把小丽捆了起来。「他们把我推倒在地上,几个人上来压住我,又一次剪掉了我的头发。」

这是小丽第二次被剪去头发。

在混乱的记忆镜头中,小丽记得母亲一边哭一边伸出手按住了她。「其实过去的一年里,她的态度已经缓和很多了,」小丽回忆,「手术这件事又刺激了她。」

几个月后,在父母的严防死守中,小丽仍寻得了一个空隙,偷出了自己的身份证,带着行李不告而别。

小丽前往北京,借住在一位朋友家中,开始找工作。大学期间,她的专业是计算机。尽管大城市的互联网公司对于特殊群体已经有了相当的包容度,但小丽跨性别者这一身份,还是给她的求职带来了不少麻烦。

「你的简历和我们岗位要求不匹配」,「你不太适合这份工作」,「你这个情况,对我们其他员工来说影响太不好了」……

手握 985 高校毕业证,小丽仍然四处碰壁,最终只能勉强找到了一份时间灵活、不怎么需要坐班的工作,一个月工资 6000。「幸好,有地方住就省了一大笔钱。」加上之前的一些积蓄,小丽花了一年多的时间攒齐了手术费。

2014 年底的冬天,小丽飞往泰国接受了性别重置手术。国内检查、联系医院、预定行程的工作她全部交给了中介,一共花费了 65000 元左右。费用包含了机票和住宿,落地之后有翻译还有专车接送,在小丽看来,这钱花得「很值得」。

小丽已经不记得手术究竟做了多久。她被推进手术室时,泰国的天刚刚暗下来,当她从麻醉中醒来时,天已经快亮了。

「这是我活了二十多年,最开心的时候。」小丽躺在病床上,身上连着吊水的针管和各类仪器,痛感在麻醉的抑制下蠢蠢欲动,但她已经顾不得这些了,「这是我获得新生的第一刻。」

在泰国修养了二十多天,小丽赶在春节前回到了北京。落地后,她的第一通电话打给了母亲。

电话里,小丽和母亲说:「我终于成为自己想要的样子了。」尽管没有说破,但母亲仍然听懂了这句话背后的含义。一阵难挨的沉默后,电话那头终于传来母亲的回复:「好。」

那天,冬天的北京没有下雪,天格外晴。

特训学校

15 年底,已经做完手术的小丽开始准备更换身份证。

理论上,更换身份信息比做手术要简单得太多了。派出所只需要户口本等证明身份信息的材料和医院出具的证明,而医院证明也不难获得。「可能是对于医生来说,这种证明没什么风险,」小丽这样认为,「只是证明他们看到的事情,比下诊断容易。」

小丽回家拿户口本,但被父亲拒绝了。出乎她意料的是,一年来不断和她发生摩擦的父亲在这一次却并没有当场爆发,只是说:「你现在去办身份证,会闹得大家都知道」。

直到半年后,小丽被关在长沙郊区特训学校的「治疗室」里时,她明白了当时父亲的反应为何不温不火:「那个时候他可能早已经打算好了。」

在这家名为英高特的特训学校里,25 岁的、身心都已经成为女性的小丽,再次被迫回到男性身份的壳子里。 教官扔掉了她所有的行李——那是她本打算和母亲一起旅游时穿的衣服——给她换上绿色 T 恤的校服和短裤,并将她安排进了男生宿舍。

英高特励志教育学校官网

英高特励志教育学校官网

宿舍是大通铺,不到 30 平米的房间里住了 40 多个人,有十二三岁的孩子,也有成年人。「不男不女!」小丽听到有人这样议论。她努力降低自己的存在感,洗澡时,也只能等没有人的时候再进去。

每天,从早上五点半到晚上九点,在英高特的生活充斥着高强度的体能训练。入夏的长沙,中午的地表温度甚至能达到 40 度,而烈日下的长跑早已经是常规。「50 公里起步,如果跑慢了掉队了,教官在旁边随时棍棒伺候。」

任务没完成、不听话、动作慢……稍有不慎,来自教官的惩罚比体能训练更为恐怖。几次和教官打过交道之后,小丽敏锐地察觉到这个学校里「社会气息」的一面:一大半教官本身就是被家人送进来的老生。在这里,只要「懂事、会巴结」,就能做「人上人」。

在这样弱肉强食的生存环境中,被男生看不起、也不被女生接纳的小丽只能和其他几个同在「食物链底端」的学员相处。其中,张明是让小丽印象最深的一个。

无法逃离

「我看好路线了,明天就跑。」听到这话,小丽一下子愣住了。

张明看了看左右没人,又压低声音和小丽说:「你要是想,可以写几个纸条,我帮你带出去。」

张明是一个十六七岁的男生,比起刚刚来到英高特不过二十天的小丽,他在这里待得时间要稍微久一些。

小丽曾经问过张明,他的父母为什么会送他来这里。「就喜欢上网呗。」张明回答,「不知道听什么亲戚说的,就把我捆来这里了。」

在学校里,张明一直是教官和老生都不喜欢的「刺儿头」。「他太不懂得变通了,总是和其他人起冲突。」于是,张明的训练强度总是比别人高,罚站时间也总是比别人长,挨打成了家常便饭,身上时常是旧伤未好又添新伤。

「他是个好孩子,送来这里真的可惜了。」谈论起这些比自己小许多的孩子们,小丽的语气总带着一些惋惜。但对于当时自身难保的小丽而言,她不知道眼前这个看似真诚的孩子下一秒会不会变成教官的眼线,「就算他是真的,我也不相信他一定能逃出去。」

坐落在长沙郊区的一个农村,英高特学校四周筑起高高的围墙,上面还缠着铁丝网和玻璃碎片。学校附近是荒凉的农田,人烟稀少。

小丽拒绝了张明的好意,事实证明,她的选择是明智的:张明从墙边爬出去时触响了学校的警报,教官们纷纷出动,开着车在周边乡村里四处寻找他的踪迹。走投无路的张明闯入了一户农民家中,苦苦哀求他们暂时收留自己。农户一口答应,但还没等张明休息多久,教官们就闯了进来,把他五花大绑带回了学校。

那一次,被抓回来的张明在「治疗室」整整呆了七天七夜。 小丽这才明白,原来,周围村子里的农户,早已经成为给学校盯梢的耳目了。

之后的一段时间,小丽一度陷入绝望,她已经不再相信自己能活着逃离这场噩梦了,日日以泪洗面。

直到一个月后的一天,小丽突然被教官带到了校长室。在那里,她第一次见到了英高特的李校长,也见到了摆在办公桌上的那份文件:

「英高特励志学校教师聘用协议」。

在特训学校当老师

英高特的官网显示,这所学校的教职工团队共有 45 人,其中,文化辅导老师有 8 人。但小丽说,这传说中的「专业教师团队」,一大部分都来自于校长的亲朋好友,有很多人根本没有教师资质。

李校长除了会在老生中「提拔」教官之外,也开始在成年学员中,寻找可以代文化课的人。小丽没想到,自己大学生的身份在这个残酷的学校里,居然也成为「硬通货」。

「代高中部的数学课,就不用参加体育锻炼了。」李校长抛出了他的橄榄枝,「小丽,我这是在给你机会,干得好学校不会亏待你。」

当时,教师队伍中根本没有人能教高中数学的课程。小丽没有犹豫,立刻答应了李校长的邀请。「我没有别的选择,」小丽说,「这个学校里没有能拒绝李校长的人。」

尽管从来没有做过老师,但小丽给学生们上课非常细心。她不仅代课高中数学,也会给学生们讲英语,给愿意学的孩子们单独开小灶。「我是真的想教给他们一些东西,该读书的时候被送进这里,不学习出去就跟不上了。」从湖南的小乡镇到 985 大学计算机系,小丽深知,「读书改变命运」绝不是一句空话。

小丽还被安排管理学校医务室。学校里弱势一些的孩子们都很喜欢她,因为只有在医务室,他们才能偷偷吃上家里寄来的牛奶和食物。

在小丽之前,这些家长寄给孩子的东西大多都落不到孩子手里:学校集中管理家长寄来的快递,每个周末固定时间才会放出来,在一哄而上的疯抢中,瘦小一点的孩子就算抢到东西,也很有可能迫于威胁「上贡」给老生和教官。

在成为老师之后,小丽的生活看似轻松了许多:她拥有了自己的办公桌,学生们也对她十分尊敬。但小丽没有一天放松过自己,因为在英高特,「处处都有人在监视」。

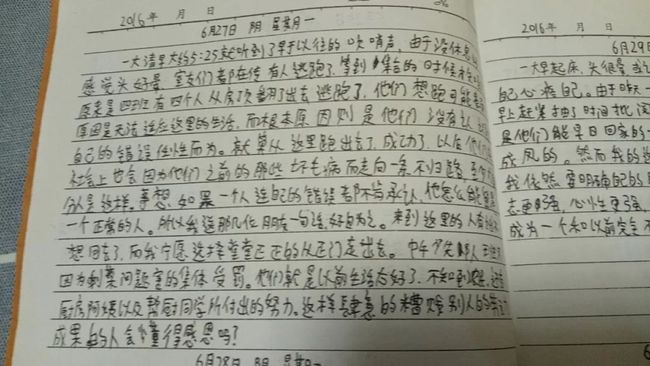

伪装,是在英高特生存的必备技能。小丽准备了一本日记,里面像流水账一样记录着每天在学校发生的事情。她总是在最后加上一句「我在这里过的挺好」。 她知道,几乎每天都会有其他教职工来偷偷翻看这本日记,再把里面的内容报告给李校长。「我就是要借这个机会表『忠心』。」

小丽的日记

于是,当小丽在学校围墙的角落偶然撞见一对私会的学生时,她丝毫没有犹豫,直接报告了教官。女生无助地哭泣,男生反复哀求小丽放过他们,他们一定不会说出去的,但小丽无动于衷。

无数个自我洗脑的夜晚,小丽曾反复告诉自己,要藏好,要演好,要做英高特的「鹰犬」,只有这样才能活下去。

小丽确实做到了,她骗过了英高特,也骗过了自己。

那对学生被带走的时候,小丽悄悄抬头看了一眼天。天空被英高特的围墙割成两半,她只敢匆匆瞥上一眼。

回家

半年后,小丽父母和英高特签下的合约到期了。

临走前,李校长特意找她谈话,拍着她的肩膀,像第一次见面时那样微笑:「小丽,我不希望你走的时候,还带着学校的东西。」

小丽确实曾试图偷偷保存一些资料。在临走前的一个月时间,她因为表现优秀,已经获得了穿便服和使用手机的特权。但李校长的一番话让她一下子打消了所有念头:「我当时太害怕了,那种恐惧是刻在心里的。」

然而,跨出英高特的大门,小丽才意识到,她依旧停留在那场漫长的噩梦里。

家中曾经和她最亲昵的狗狗冲她狂吠,完全认不出眼前这个晒得黝黑的短发主人;她之前所有的衣服和照片全部都被烧掉了,父母想用这样的方式让她忘记成为女生的梦……此后一年时间里,小丽几乎不怎么出门,她不愿意和以前的朋友见面,潜意识里,她依旧不相信任何人。

也是那一年,小丽的父母离婚了。她尝试把自己全身心投入到工作中去,试图用疲惫感麻痹自己,却仍常常在半夜惊醒。「最痛苦的梦都在那段时间做完了。」小丽说,梦里,她始终没能逃离英高特。

尾声

2018 年,WHO 发布了第十一版《国际疾病分类》(ICD-11),其中,「性别认同障碍」已经从精神疾病中删除。美国心理学会在官方文件中这样解释跨性别者:「如果一个人的性别认同和 TA 出生分配性别不一致,这可以是健康的和自我肯定的,而非病态。」

几年过去,小丽和母亲生活在湖南一个小城里。她有了自己的事业,创业让她在一定程度上也算是实现了财务自由。这对小丽来说十分重要:「经历了英高特那我才明白,只有真正的独立才能保护自己。」

母亲不再反对小丽做自己,她开始接受女儿也可以同样优秀这件事。「她接受之后,很多亲戚也就好接受很多了,」谈到这些变化,小丽十分欣慰, 她曾听到一个亲戚对自己家孩子说,多学学小丽,读书的时候成绩好,工作了也还是很优秀。「这才是他们对我真正的认可。」

小丽又蓄起了长发

小丽又蓄起了长发

就在英高特快要成为一场旧梦的时候,2019 年,一篇题为《因为曝光豫章书院,我朋友被报复到自杀》的文章在网络流传开来,揭露豫章书院体罚、殴打、监禁学生,并对曝光真相的志愿者加以报复的恶行。这篇文章,再次将小丽拖进了有关英高特的回忆中。

此时的小丽,已经不再是那个束手无策的学生了。 她决定站出来,召集当年的学员,联系律师和志愿者,搜集各种证据。「地狱一样的日子我都挺过来了,如今还有什么好怕的呢?」

2020 年 7 月 7 日,豫章书院案一审宣判。书院理事长吴军豹等人因非法拘禁罪,分别被判处有期徒刑,其中,吴军豹被判二年十个月。

如今,官网信息显示,英高特励志教育学校仍在正常办学中。

小丽和她的伙伴们还在努力。

「用聪明的方法活下去,保护好自己。」 对那些仍在学校中的孩子们,小丽这样说, 「自立自强,要想办法找到那条属于自己的路,走出来。」 (策划:gyouza)

文中人物均为化名。 题图来源:图虫创意

丁香园期待你的来稿!

好文不怕贵,舍得给稿费 投稿邮箱: [email protected]

后台回复「投稿」即可查看投稿规则

或点击菜单栏「投稿」查看投稿规则