受够了生活中的反人类设计,那“正人类设计”应该是啥样?

对于现代人来说,追求生活的幸福感实在是太难了!

图片 | giphy.com

在大学学高数的时候,一翻开书本就被几十页的公式、定义和习题吓了一跳,在脱离实际的理论苦海里畅游一个学期后,上岸是大神的,而我什么也没有;等到工作了,好不容易在闲暇之余打个游戏,突然发现设定也太复杂了,新手村副本实在太不友好了!顿时对自己充满了怀疑。

还没完,从飞机经济舱那无法舒展双腿的座椅,到让人眼花缭乱的验证码,再到不知道该怎么扔垃圾的垃圾桶……生活中的无数细节,看起来似乎都在跟我们作对,怀着“设计者不能比我们更聪明”的疑问,最后只能默默怪自己“水逆”。

打败了99%用户的验证码 |12306

但你其实完全可以放轻松,在1988年的《设计心理学》中,Donald Norman就曾提出:“不是你的错,是设计的错”,是“反人类设计”的出现,让本该有的“小确幸”大打折扣。

为什么有这么多的反人类设计?

早在上个世纪初期,现代设计教育的摇篮——Bauhaus就提出了3条设计的基本观点:

1. 艺术与技术的新统一;

2. 设计的目的是人而不是产品;

3. 设计必须遵循自然与客观的法则来进行。

这3条基本观点构建了现代设计体系的基本骨架,成为未来主义、极简主义和超现实主义等设计风格中不可或缺的精神基因。其中第二条就是设计的根本目的——以人为本,从用户的需求出发。一百年过去了,这依然是黑川雅之、Diter Ram等设计大师奉行的设计准则。

然而,今天有太多产品过于追求最终目的,但没有考虑到人的心理加工规律,忽视了使用过程中的感受,导致出现了种种反人类设计。

比如交通等候区设计成红色,可能只是想提醒行人要注意车辆,但设计师却没想到红色会刺激行人的情绪,让人焦虑地时刻准备向前冲,进而增加危险系数。

图片 | 潇湘晨报

反人类设计出现的第二个原因就更好理解了,那就是金钱。在这个信息更新无比迅速的时代,新产品和新理念转瞬即逝,为了快速抓住商机,许多商家只是单纯地为了顺应市场而做,这直接导致很多产品丢失了提升使用感的设计、或者功能堆砌太过繁杂,最终到手即吃灰。比如保温杯只是为了保温和装水,但有的保温杯喝水的时候,翻转的杯盖却会顶住鼻梁,场面一度十分尴尬。

要让生活中的产品拥有正确、合适的设计,真的这么难吗?

要get“正人类设计”,其实很简单

其实,如果在设计产品的时候,能多考虑一些“人”的使用和体验细节,就能做出更优秀的设计。

汽车可以说是现代科技和设计结合的最佳载体,我们在汽车身上看到的种种保留和革新,就是现代设计理念不断优化的缩影。

作为20世纪80年代丰田汽车“F1”(Flagship1)计划生产的豪华轿车品牌,雷克萨斯每一款迭代车型的内外饰设计、操控和动力系统,无一不体现着“以人为本”的精致设计感。今天的雷克萨斯智混动车型,就是一个优秀的范例。

特殊的人体脊柱

我们的祖先从四肢爬行转向两腿直立行走的过程中经历了基本身体结构的改变,其中脊椎就发生了弯曲,形成一个独特的S型。当我们坐下时,主要的承压和支撑部位变成了脊柱、臀部以及腿部。臀部和腿部倒是好解决,它们都能得到来自于座椅的支撑,但“无处安放”的脊柱却成为了短板,它的状态成为舒适与否的重要因素。

图片 | Lily Padula for NPR

飞机上经济舱的座椅大多很薄,对脊柱的支撑堪称“硬碰硬”,而且无法大角度倾斜,间距也十分狭窄,“坐牢感”极强。今天的很多汽车座椅虽然很软,空间也足够大,但坐上去就是莫名感觉不舒服,甚至越坐越累。

而新雷克萨斯ES通过设计和材质的结合,让座椅乘坐舒适感问题得到了有效的解决。前排座椅的设计充分考虑了方向盘操作的便利性,其坐垫前端采用符合人体工程学的流线造型设计,使乘员能更加自如地进出车厢,而且座椅本身增强了腰部包裹并避免身体倾斜滑动,以帮助乘员保持良好舒适坐姿,同时稳固支撑驾驶员的身体。

图片 | 雷克萨斯

与前排座椅类似,新ES后排座椅也采用绗缝工艺,打造舒适的表面质感。后排座椅还具有一般车辆上不配备的靠背角度调节功能,另外人体工学设计的坐垫能根据人体的自然曲线,在正确的位置给予腰背合适的支撑和包裹,并对乘车过程中产生的振动进行缓冲,防止久坐产生不适。

图片 | 雷克萨斯

有形状的注意力

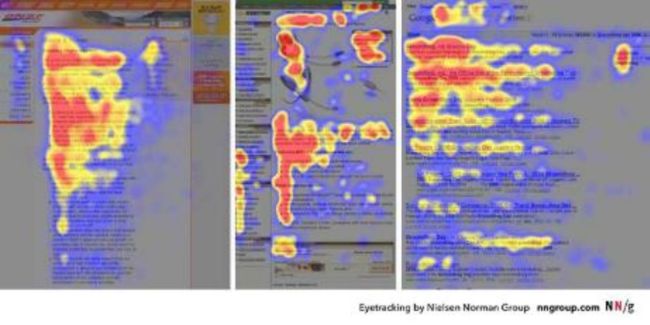

美国一家研究公司Nielsen Norman Group曾经使用精密的“眼球跟踪设备”,研究了人们的网页浏览行为。他们发现我们浏览网页时的视线呈“F”型。其实在生活中,很多时候我们在观察事物时视线也大多呈“F”型,大脑会下意识地从左上角看到左下角,而右下角非常容易被忽略。

人的注意力热力分布呈F型 | nngroup.com

同时,在Nature上的一个研究发现,大脑中的丘脑网状核(TRN)能够控制我们的身体进行多任务处理。但是,TRN区域就像是一个“任务管理器”,它只能自动切换大脑的关注重点,让我们的大脑在每一刻都对最重要的感官刺激作出回应。这也就能解释为什么在倒车入库时,如果手机响了或者旁边有人说话,“一把入位”就变得更难了。

大脑的种种特质,决定了车辆控制功能要简单、明了,不能出现让司机分神的情况。

现在给汽车安装中控大屏十分常见,屏幕很大也很酷炫,然而真正上路之后,还是需要司机反复点击屏幕才能操控汽车功能,过程中不仅需要司机大幅度转移视线,还有复杂的操作逻辑让司机分心,形成安全隐患。

图片 | 雷克萨斯

新雷克萨斯ES则通过“一座掌控”的设计理念,让所有的人机交互功都围绕着驾驶座进行合理布局,驾驶者几乎不需要改变坐姿或者将视线从路面上移开,就能操控所有驾驶功能,让驾驶者在驾驶过程中更加专注,这意味着驾驶可以更安全、便捷。

影响 “脑回路” 的噪音

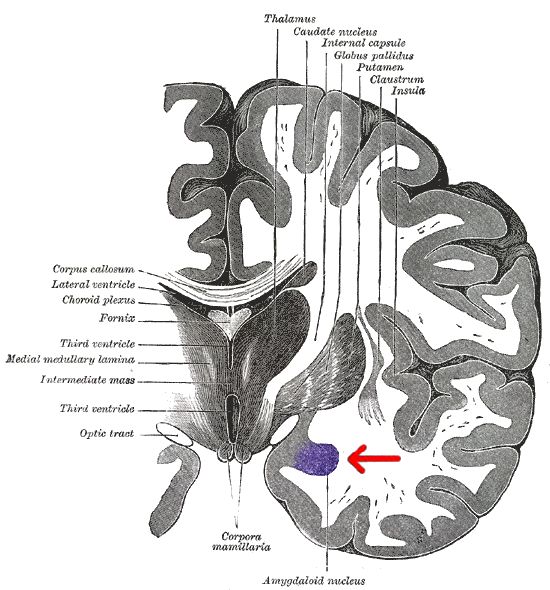

现代人逃离生活压力的最好方式就是在安静的环境中独处片刻。但随着外界越来越嘈杂,安静的空间已经变得无比稀有。就连独自开车,也有来自发动机、排气管、路噪和风噪等一连串噪音在耳边嗡嗡作响,无时不刻不在侵犯着大脑中的情绪管理员——杏仁核,成为压垮精神的最后一棵稻草。

杏仁核在大脑中的位置 | wikipedia.org

除了影响情绪,在噪音的压力之下,大脑还会释放皮质醇作为应激反应。过量的皮质醇会影响大脑前额叶皮质的功能,而脑前额叶皮质相当于人脑的“RAM”,可以短期存储记忆。因此,噪音会扰乱想清晰的思路,影响相关信息的存储。

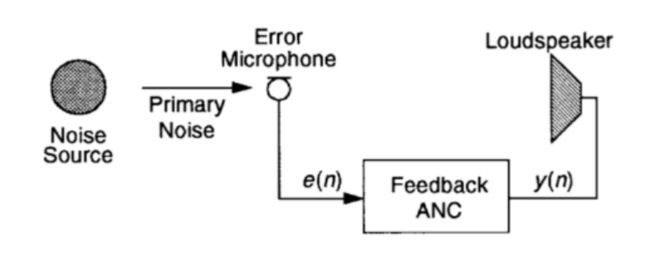

其实,早在品牌诞生之初,雷克萨斯就致力于对NVH(Noise噪音/Vibration振动/Harshness声振粗糙度)进行优化。通过ANC(Active Noise Control)技术,让车载音响扬声器发出与发动机及外部环境噪音相反的声波,从而主动抑制传入驾驶室的噪音,实现了卓越的静谧性体验。

最简单的单噪音ANC系统 | Proceedings of the IEEE

同时,雷克萨斯通过加入双层降噪玻璃、自动减速的雨刷、以及采用空心外圈降噪轮毂设计,通过亥姆霍兹共振结构(Helmholtz Resonator Structure)降低驾驶过程中的轮胎共振效应。通过主动降噪和被动降噪,从各种途径截断了噪音的传播,营造了全面静谧的驾驶环境,让大脑得到充分放松,尽享驾驶体验。

图片 | 雷克萨斯

预期管理法

“希望有多大,失望就有多大”是爷爷奶奶辈就总结出来的生活准则,在现代心理学中,这被称为“预期效应”。它是指人类的行为与情绪在很大比例上受到心理预期的影响,而不是最终所得结果的影响。

当我们每次买东西之前,其实心中都对即将买到的东西有个期待。只有到手的产品超出预期,才能让我们发出“wow”的惊叹。比如日本面包师Ran做的面包,外观看起来就是平平无奇的吐司,甚至还显得有些粗糙,但一刀落下,出现在眼前的画面你永远无法预料。

有时是世界名画蒙娜丽莎:

有时是几十朵“村上隆联名太阳花”:

那么,有着上百年历史的汽车,在今天能给我们带来什么惊喜呢?雷克萨斯其实一直在大家想不到的地方默默用心——在雷克萨斯NX 上就有多项用心的设计理念。历时3年打造的左右手握感一样舒适的门把手、可在黑暗中照亮地面与门把手的灯光、使门把手表面没有缝隙的隐藏式机械钥匙孔等等,甚至就连放开把手时的声响都被设计师考虑在内。

图片|雷克萨斯

另外比起一般车辆配备的遮阳板内嵌入的化妆镜,雷克萨斯NX在中控台设置了可拿起的化妆镜,让车主可以用更优雅的姿势欣赏自己的盛世美颜;而新雷克萨斯ES中央扶手箱可以左右开启,便于驾驶位和副驾驶位从自己舒适的方向操作。

滑动查看更多 图片|爱卡

种种细节,让雷克萨斯的匠心工艺在打开车门的瞬间就得到了淋漓尽致的体现。

更舒适的驾驶,

背后需要更合心意的动力系统

无论内外饰和驾乘体验做得如何精巧,但毕竟汽车80%的使用时间都是在路上行驶的,要提升汽车驾驶感受,其核心还是在于如何让动力系统更人性化。雷克萨斯LC总工程师佐藤恒治就曾说过:“比起把加速时间提高1秒,我们更在乎的是带给驾驶者怎样的加速感受”。除了车内舒适性配置之外,雷克萨斯智·混动车型的动力系统也体现出人性化的细节考量。

通过动力模式切换和控制动力回收系统的线性表现,可以无需人为控制,就能自动将提速减速和能量回收时的迟滞顿挫感尽可能降低,给高效驾驶体验带来了极佳的平衡。

雷克萨斯全车混动科技|雷克萨斯

雷克萨斯的能量监视器可以实时显示整个混动系统工作状态,包括低速及正常行驶、能量回收,充分加速等。实时显示能量的流动效果,让智·混动系统的状态在驾驶者眼前一目了然。

雷克萨斯能量监控|汽车之家

除了在驾驶体验方面下足了功夫,雷克萨斯还为行人和过往车辆充分考虑,其搭载有低速纯电动行驶提示音系统。当车辆在低速EV纯电动模式行驶时,系统会发出警示音提醒过往行人及车辆,有效降低碰撞风险。

三十多年来,深谙“与人共舞”之道的雷克萨斯全系车型经历了无数次的技术升级和革新,但始终如一的就是一直在传达“以人为本”的温情和理念,通过提升用户的触感、视感、听感、驾感,让人们心中真正充满幸福的感动。

机械系统澎湃滚烫,但如果没有蕴含着人文关怀,它永远都是冰冷的铸铁。希望未来的科技发展之路,能够多一些类似“雷克萨斯”这般先见的设计理念,让我们在被呵护中感受幸福。

参考文献

[1]https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/

[2] Wimmer, R. D. , Schmitt, L. I. , Davidson, T. J. , Deisseroth, K. , Nakajima, M. , & Halassa, M. M. . (2015). Thalamic control of sensory selection in divided attention. Nature, 526(7575), 705-709.

[3] Sderlund, G. , Sikstrm, S. , & Smart, A. . (2010). Listen to the noise: noise is beneficial for cognitive performance in adhd. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 48(8), 840-847.

[4] Kuo, S. M., & Morgan, D. R. (2002). Active noise control: a tutorial review. Proceedings of the IEEE, 87(6), 943-973.

[5] 龙泉杉, & 陈安涛. (0). "心想事成"——认知训练中的预期效应. 第二十一届全国心理学学术会议摘要集.

-果壳商业科技传播部出品-