邵雍先天之学对时代的契应

邵雍以声音、律吕为例得到的启示,就是形之上、下的贯通问题。他的具有宏观背景的“先天之学”,以象数为中介,自时空角度做出形上层面的思考;并提示了认识论平台的出发点,由此为当时的儒学新体系构建做出贡献。

关键词:邵雍;先天之学;内象;内数;心法;观物

北宋著名思想家邵雍(1011-1077)在其名作《皇极经世》中构建的先天之学,给世人留下了深刻的印象。朱熹尝谓“自《易》以后无人做得之物如此整齐,包括得尽”(黎靖德编《朱子语类》卷100《邵子之书》)。学界因此对其理论之框架做出很多的探讨,对其中包含的合理因素给出很高的评价。问题是这个有图、有象数推衍、有义理阐述的庞大理论体系,它的成型依据是什么?在当时有什么样的实际意义?对此学术界存疑甚多。这种状况直至现代仍未得到根本的改变,有的学者干脆以“其实并没有多大的实际意义”(注:如唐明邦先生即有此说。参见其所著《邵雍评传》,南京:南京大学出版社1997年版。)断论。然笔者近再读其文,感到其中尚有值得体味之处,特别是他依托《周易》形成的先天易学体系,是其努力突破当时儒学局限的成果。了解其中之意,能使我们对学术观念生成、发展及其与时代思潮之间的关系,有进一步的体悟。

本文探寻的内容,主要围绕着邵雍象数探寻的形上角度、体系构建所针对的问题及其认识论基点等方面进行。

形上探寻的“别宗”走向

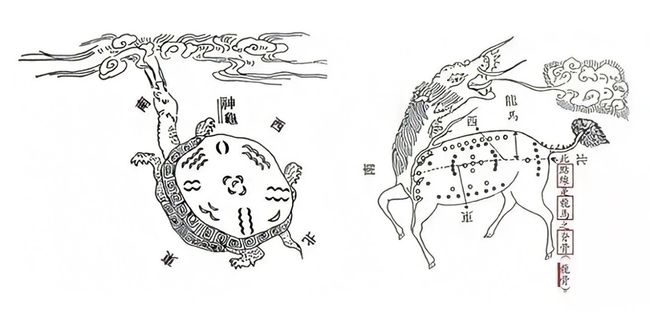

邵雍的学术成就以《皇极经世》为代表,他在书中以图释象、以数解经,对《周易》经传加以新的解释,继承了当时的象数学一脉。程颐《邵尧夫先生墓志铭》说其学“远有端绪”,朱震于绍兴初年《上易传表》,勾勒由陈抟―种放―穆修―李之才―邵雍的传授线索,也是得到学术界公认的。南宋吕祖谦编《宋文鉴》收载有陈抟的《龙图序》,邵雍之子邵伯温说此即为陈氏《易》之代表作,言其寓“阴阳消长之数与卦之变”,并认为这也是邵雍《先天图》的前身。(邵伯温《易学辨惑》)刘牧《易数钩隐图》收有包括《河图》、《洛书》在内的卦图50余幅,对象与形、数之间的关系加以考察。他们用以象数切入主题的方式,体现对形上学、本体问题的兴趣。传承了此条学脉的邵雍,能够被主攻义理,传承儒学体系的司马光、周敦颐、二程等学者视为同道,以后又被朱熹列入北宋五子,想必有其超出前人,有功于儒学体系重建的地方。

程颢评价邵雍学问,以为他的特点在于“淳一不杂,汪洋浩大”,“自得者多”(程颢《邵尧夫先生墓志铭》,载《二程集》)后世之人更有评说其为儒家“别宗”者。(注:参见马宗霍《中国经学史・第十篇》:“盖宋之道学,同源于希夷,而刘为异说,邵(按:指邵雍)为别宗,至周子始渐醇,而与儒学为近;张子羽翼之,二程扩充之,至朱子而始大。”(商务印书馆,1998年))

要想了解他的思想,当作更为全面的考察。我们可以探讨一下邵雍学术传承的另一源头,那是来自他的父亲邵古(986-1064)的影响。邵古字天叟,号伊川丈人,《郡斋读书志》录有他的《周易解》五卷。关于邵古的这一学术倾向,邵雍是十分了解的。他曾为父亲整理《正音》,在所写的《正音叙录》中说其父是:“观天地消长,察日月盈缩,考阴阳度数,赜刚柔形体,目烂心醉五十年,始得造于无间矣。因定正律、正吕、正声、正音,以正天下音及古今文。”(张行成《易通变》卷十九)点出邵古所持的自声音律吕考究易理的学术进路。治《易》与声音律吕相互结合,也是传统易学探讨中的常见手法,不过邵雍从这里得到的并非只是“正音”之法。这从邵雍弟子张行成的转述中也可明白:“声律之学本出于伊川丈人,康节祖述之,小有不同。”(张行成《易通变》卷十九)意思是说,邵古以声音律吕结合象数的研究方式,在邵雍那里有了改变。

我们知道,《周易》作为中国学术经籍,在汉代以后奠定其儒家思想代表地位。两汉时期学者多自象数视角,揭示其中的宇宙结构与演化规律。魏晋王弼之后,人们多自义理角度诠释原文,对有关世界的本质、万物变动的原理等问题作出思考。唐朝孔颖达奉诏作《周易正义》为王弼易注作疏,使王弼的玄学易列入官学。此等治学理路,虽历经数百年打磨,仍存论述上的笼统、虚玄之弊,难与佛、道两教天道理论相抗衡,后世故有“儒门淡薄,收拾不住,皆归于释氏耳”(注:[宋]陈善《扪虱新话》(影印涵芬楼本,商务印书馆1919年版)卷10《儒释迭为盛衰》引张方平(1007-1091)语。文中记此言获得王安石等儒者的赞同。)之评价。

邵古生活的宋初年代,以胡瑗、孙复、石介等为代表的易学家,开始重新解《易》,但是他们的做法依然以义理为重,而邵古解《易》则持象数倾向。我们自邵雍、张行成的介绍中,可知他以声音与律吕的关系,来说明宇宙中结构与内在规律之间的关系。根据当时人的理解,以为声音律吕都是无形的东西,其中声音有物质载体作为发生条件,而通过音律(即律吕)的创制与遵循,可以使之成为音乐这样的东西。中国古代人对音律向来看得很重,他们认为音律如同规律,虽然看不见、摸不着,却会冥冥之中发生作用。我国古人通过制乐阶(宫商角徵羽)、总结乐理等方式,体现对它的理解;并认为有无对其中规律的把握,给人带来的结果也会大相径庭。关于声音律吕的意义,张行成曾引邵古之语:“物有动焉,有植焉。其动也,动于情,情有喜怒哀乐,随其所发而鸣焉。其植也,植于性,性有坚�X燥湿,随其所击而鸣焉。动植有大小,其音亦若是矣。性情有善恶,其音亦若是矣。”(张行成《易通变》卷十九)这是说,万物(包括动、植两物)于所发之声中,含有律吕的作用,而律吕的编制又与其中包含的性情、体现的善恶有关。因此自此切入处,亦可推至对世间万物内在规律的把握。

邵古还自此推出音律与日月星辰、五行之数的关系,以为就像音律有数为其定性一样,与之有关的太阴、少阳、太刚、少柔等用数各为一百五十二,于此基础上的动物数和植物数则为一万七千二十四。这种对“乐”的认识给邵雍以很大影响。邵雍在《皇极经世》中列有16篇有关声音律吕的图,并在《观物外篇下》特列“声音唱和万物通数”篇,对声音律吕的关系做出思考。他说:“正音律数,行至于七而止者”,体现的是“事为之极”;“非数不行”、“有数而不见”的“生物之数”,也是遵循着“十之七”的规律而行的。故“韵法辟翕者,律天。清浊者,吕地。……此见韵者,亦有所至也。……推此以往,物焉逃哉!”(注:引自邵雍《皇极经世书》,[明]黄畿注本,中州古籍出版社1993年版。按此版本由卫绍生整理。据卫氏《前言》,其所据底本为清嘉庆年间钱塘徐树堂刊行《皇极经世绪言》,主要参校本为王植《皇极经世书解》,同时参阅《皇极经世索隐》、《皇极经世观物外篇衍义》和《观物篇解》。下文所引邵雍《皇极经世》内容出处均同此,不再另注。)

值得注意的是,邵雍在此基础上,还把目光关注于音律与形上之道之间的联系。他认为人类与自然之间的沟通,也可以通过音律来实现。如自此角度来看世界,整个世界的变动发展有如一个有节奏的跳动,其中体现的是天地之变化、阴阳之感应的道理。而对声音律吕本身的内容没有再作更多的推衍。故清人刘斯组等注释《声音唱和之一》篇时指出:“原夫声音之道,根于四象,四象之立,本于极数。”(《皇极经世绪言》卷5,四部备要本)

邵雍于《声音唱和万物通数》篇中还解释了四象体数、四象通数、动植通数等道理。这里的“四象”是指天地间的日月星辰及水、火、土、石等,他认为它们及动、植之物等自然界物质形体中,都有“数”作为贯通之线索。邵雍把声音及其“道”(律吕)与贯穿自然界的“数”联系起来,还说到自然界的音律消长变化,可以通过使用数、卦、象来把握。

以声音、律吕为例得到的启示,就是形之上、下的贯通问题。老子于天道观上提出“道”的概念,以此作为万物生成之本源;王弼进一步用“无”、“玄”加以概括,作为万物形成之依据。这些论证具有思辨性质,为人们了解世界提供了条件。但是在具体涉及形上之“道”、“玄”、“无”与有形之万物间的贯通问题时,他们都遇到了许多的疑问。这个问题成为宋初以来儒家学者思考天道观念的理论出发点,而邵雍父子考察音律与数、道之间的关系,也是针对于这一方面的。结合邵雍自称的“先天之学”(《先天方图象数第四》,《皇极经世》卷之七下),我们可以知道,他把做学问的目标定在了“际天人”方面。应当说,邵雍这里的“天学”,是指对物的探究,故有时又称“物理之学”;这里的“人学”是指对人的研究,故又称“性命之学”。也就是说,他对包括音律在内的种种学术探究,都是为了解“天人之学”服务的。

值得注意的是,邵雍很注意吸收当时学术界的新思想。隋唐佛教学说有关于虚实相依、法性不空的观念,邵雍在思考声音律吕的问题时,就吸纳了其中的思想,提出:“类者生之序也,体者象之交也,推类者必本乎生,观体者必由乎象,则既成而顺观。”(《声音唱和万物通数第十》,《观物外篇下》,《皇极经世》卷之八下)这样就把象数的推衍与类推、观体等义理的辨别,有机的联系起来,体现了自时空等角度引出的,对世间形之上、下关系更为准确的理解。

可见,他的易学研究,立意与同时代的儒者一样,也是以建立儒学的本体论与心性论为己任的。面对《易传》中太极、阴阳、道、器、象数等诸多概念,邵雍想做的是自形上层面构建起一个有规律可循而又具备扩张、收缩等功能的宇宙系统。这是一个出于宏观需要的出发点。

以象数为中介的贯通体系

宋时邵雍等试图恢复儒家传统的学者,当时在构建新体系中碰到的最大问题,恐怕首先就是如何解释形上之“道”与形下之“器”沟通。传统的天道观念的过于笼统、简单,使之无法回应来自佛、道两教的挑战。邵雍在依托易学考虑这一问题时,有着这样几方面的新突破:

(一)“太极”与“道”相通的思路

邵雍提出,先秦以来的孔子等人,把注意力放在天地万物的推究上,实质上关注的是“后天之学”。而他要做的是为“先天之学”与“后天之学”的关系理出头绪。

“先天”一词,最早出现在《易传》中。《易传・文言》篇讲:“先天而天弗违,后天而奉天时。”这里的“先天”是指在天之前的意思。邵雍所讲的“先天”有二层含义:一是指伏羲画卦,此源于晋人干宝。干宝说:“伏羲之易小成,为先天。”(转引自[明]何楷《古周易订诂》,《四库全书》卷1)二是指自然而具,非人力所致。其咏《先天吟》曰:“先天事业有谁为,为者如何告者谁?”(《伊川击壤集》卷27,载《道藏》第23册)不管是哪一层含义,都是指的非文字的形式。邵雍认为,过去我们思考宇宙问题,较多关注于有文字依托的东西,现在他却要把注意力放在无形的方面,即对“先天之学”的探究。他所说的“先天之学”,是指通过对上古伏羲时由天然而画的先天图加以考略,追寻其中包含的更为深幽的内涵。他把这种探究又称为先天象数学。

邵雍晚年完成《皇极经世》之书(注:据王铁考证,《击壤集》卷八有《书后》一诗,依诗之编排,应是作于61岁。见其所著《宋代易学》,上海:上海古籍出版社2005年9月版,第52页。),其子解释书名为“大中至正应变无方之谓道”(《邵伯温系述》,载[清]王植《皇极经世书解》卷八),提示其欲借助《易》理揭示“道”之原理的心愿。这也就是他探讨“先天之学”的着力处。为此,邵雍把人生起点与终极目标都归之于“太极”,说“太极道之极也,太元道之元也,太素色之本也,太一数之始也,太初事之初也,其成功一也。”(《观物外篇下》,《皇极经世》卷之八下)。这样就在说明人类以及世间万事万物最后都复归于混沌“太极”之外,还将“太极”与“道”做了有机的联系。这样的提法是与当时的易学研究潮流相一致的。

邵雍前辈陈抟并不讳言自己的学术与道家的关系,曾说到把《周易》图书的探讨与对“道”的诠释结合起来,使当时的儒家学派有了“道学”之称。但实际上,这其中有受佛教关注本体的思维模式影响的一面。(第23-28页)[1]应当说也是出于对当时学术发展所遇问题的回应。

早在魏晋时期就在中国佛教发展史上产生影响的《大乘起信论》,华严宗理事无碍的无尽法藏世界,禅宗体证显现的“含生同一真性”,都对我们的本体论思维模式起着作用。牟宗三先生曾对《起信论》“一心、二门、三大、四信、五行”的真常理论架构十分赞赏,认为可以把它看成是一个有普遍性的共同模型,可以适用于儒释道三教,甚至亦可笼罩康德的理论系统。(第281-282页)[2]而邵雍正是沿着这条路数,把“道”与“太极”相提并论。在说到“太极不动,性也”(《观物外篇上》,《皇极经世》卷之七下)的同时,又提出“一阴一阳之谓道,道无声无形,不可得而见者也。故假道路之道为魅力。人之有行,必由于道。一阴一阳,天地之道也。物由是而生,由是而成也。”(《观物外篇上》,《皇极经世》卷之七下)这里的“道”,乃自“道路”之“道”引出,比起“太极”,有着相对容易概括提炼、更易于从具体和抽象层面来理解的优点,也更符合佛教理论自思辨层面构建本体论思维模式的要求。

与邵雍同时代的周敦颐(1017-1073),被认为是同承陈抟、穆修之说而偏向于义理派的学者,他做《太极图》,利用《系辞》中“太极”概念为儒家伦理学说建立本体论根据。所作《太极图说》由朱熹为其刊行于世。因书中有“无极而太极”一句,因此引出很多的争论。故朱熹指出,有人以为“形而上者之上复有况太极乎”,则是又以道上别有一物为太极矣。又有人说,此“无极”相当于老子所说的“道”,这里的“太极”便有“道生一”中的“一”之意。以后又引发了朱、陆在天道观上的论争。相比而言,邵雍把自己的形上思考直接置于“太极”层面,并把它与“道”相提并论,就能在一定程度上避免在上述问题理解时的失误,有利于对论题的直接切入。而以后朱熹所云:“语道体之至极,则谓之太极……周子所以谓之无极,正以其无方所、无形状,以为在无物之前而未尝不立于有物之后,以为在阴阳之外而未尝不形乎阴阳之中,以为通贯全体,无乎不在,则又初无声臭影响之可言也。”(《答陆九渊书》,《晦庵集》卷36,文渊阁四库全书本)提出“无极”只是“太极”存在状态之形容,正是在邵雍观点基础上的阐发。

(二)以象、数为中介的形之上下联接

形上本体与形下之万物如何连接?是宋代儒家在天道观上面临的核心问题之一。先秦时的老子以为它们经历了“道生一,一生二,二生三,三生万物”的顺序。王弼代之以“无”的本体作为“有”的支撑,但是仍不免有过于笼统、模糊之不足。周敦颐通过太极―动静、阴阳―五行(水火木金土)―乾坤男女的途径,展现世界生成途径。此论作为一种提示,让人有一种总体的领悟,不过无法在实际检验中得到落实。所以以后二程、张载都以气的学说作为补充。在这一方面,邵雍也有所考虑。他提出:“太极不动,性也。发则神,神则数,数则象,象则器,器则变,复归于神也。”(《观物外篇上》,《皇极经世》卷之七下)这里的“神”,本自《周易》,《系辞上》有曰:“阴阳不测之谓神。”按照邵雍同时代人张载的说法,这个“神”就是指变化之极,妙万物而为言,不可形诘者。用那时人的话说,这里有着“太极”之功能的性质。而此隐晦之用又通过象与数体现出来。逐渐形成框架以后,则有形器的显现。

象、数对“神”的显现,是邵雍着力的重点。他以“象”为图,故“按图可见之”,所以他作出很多图式以体现其中意旨。据南宋蔡元定所著《皇极经世纂图指要》所记,邵雍所作易图,至少计有《伏羲始画八卦图》、《八卦正位图》、《八卦重为六十四卦图》、《伏羲六十四卦图》、《阳九阴六用数图》、《经世衍易图》、《经世天地四象图》、《经世天地始终之数图》、《经世六十四卦数图》(即《先天图》)、《经世四象体用之数图》,等等。(注:蔡元定所著《皇极经世纂图指要》,现载王植《皇极经世书解》内,王书有文渊阁四库全书本。)另外,他还对当时已经流行的《河图》、《洛书》做出自己的说明,以揭示其中的易理。关于“数”,邵雍更有自己独到的见解。

邵雍于《观物外篇上》中云:“易有内象,理数是也;有外象,指定一物不变者是也。”“自然而然不得而更者,内象内数也,他皆外象外数也。”(《皇极经世》卷之七下)这是说,象数都有内外之分。表现出来的象是以内在之“象”贯穿之易理为根据的。“数”的情况也是一样的,表现于外的“数”是受到“内数”的支配的。这里的“内数”不是单纯的一般抽象意义上的数,也不是指几个纯数字,而有着表达“道”的整体的意义。

这里认为,《易》有内象,理数是也。有外象,指定一物不变者是也。凡为《易》之定理定数,而不得而更者,皆内象也。其各指定一物,如屯之称“乘马”“即鹿”,蒙之“纳妇”“克家”之类,各象其物宜而不变。然皆象之外指,而拟诸形容者也,故谓之外象也。也就是把象数之不可更易者称之为“内”。这种说法是在前人认识基础上的进步。魏晋时期的王弼曾把《周易》中的“象”看作认识“意”的工具与桥梁,故他提出“得意忘象”,可见他对“象”本身的作用看得较轻,以后历代学者研究《周易》,在关于“象”的分析上尚未有重大的突破。现在邵雍把“象”区分为内外,并将其与理作出有机的联系,认为其既为外物所具形式奠定基础,又有理的贯穿作为依据,这样就使象与理有内在的结合,使王弼分离象、理的观点得到了纠正。这是一种对事物内在联系的较为合理的认识。

邵雍对“象”还作出细分,说其可有言象、像象、数象之分。其中的言象,是指运用语言表达的对事物之理的提示。此类似于我们的认知思维表现。像象是通过形象的模拟,传达对一物的形容,此类似现代人所说的形象思维的表现。另外是指诸如七月、八月、三年、十年等的表达方法,这是指以数学方式传达的信息。这样的说法既是对“象”这种表现方式的深入理解,也是有着对“数”认识的科学化端倪。因为此时之数,是实际生活中的知识的指代,而无一般解《易》者过分神化其作用的一面。

现代学者柯资能把《皇极经世》中象数分为两类,一类是内象内数表示的是内在的理数,另一类是外象外数,表示的是外在的具体事物及其相关数据。[3]这是从某一学科的视角进行分析,将“内数”之理定为学科的“特殊规律”,将对应的具体事物定为“外象外数”描述的对象。从一般学科的角度,将数学等学科的规律作为“特殊规律”,其所表达的就是“外象外数”,是对于“一般规律”而言的表象,也是向一般规律提升的必要素材。他的观点,是对上述邵雍对“数象”分析的进一步阐发。

另外,邵雍还提出,象数之间的关系表现为:“象起于形,数起于质,名起于言,意起于用。有意必有言,有言必有象,有象必有数。”(《观物外篇上》,《皇极经世》卷之七下)以“象”为形,以“数”为质,于是在“象”与“数”之间,构成了一种各有侧重的联结关系,这种对象数作用与关系的表述,也是与当时的科学认识相契合,并有着进一步的概括与理论上的提升,体现了他对这方面认识的深入。

邵雍还提出,在人的认识过程中,“象”与“数”的关系体现为:“取类比象”得出“数”,由“数”定“象”。这里是说,人类认识外物,通过“象”的比较分析事物,能得到其“类”的把握,而其中确定之“度”便是“数”。此说自具体事物上升到科学认识分析象数,与所说之“内象内数”与“外象外数”关系有联系之处。所以,他的“内”与“外”范畴的思想,更是一个在逻辑环节上的进步。

“取象运数”是《易传》方法上的特点之一。其中的“取象”,是指经过观察、分类类比等手法,对事物作出定性分析,并按其基本性质,创制爻象,形成模型的做法。所谓“运数”,则是指用数学手段对事物作定量分析的方法。这基本上都以事物的外在形式为考察对象。邵雍提出内象、内数,对事物的考察有了进一步的提示,从某种意义上可说,它是《易》学研究深入了解一般思维规律与特殊思维规律关系的体现。这对于当时人们体察形上与形下之间的关系,是有一定作用的。这一思想也给以后的宋明理学家以较大的影响。

另外,邵雍还把“数”和“理”加以联系,说:“天下之数出于理,违乎理则入术。世人以数而入术,故失于理也。”(《观物外篇上》,《皇极经世》卷之七下)也就是说,对易“数”认识的失误,在于将其等同于“术”,而正确的认识则联系到“理”。按照中国传统的看法,“理”当是“道”的分解与具体化,而把它作为道的整体显现,则超出了前人的限定范围,有对严宗理事关系论辨的接纳。故程颐有了“自古言数者,至康节(邵雍赠谥康节)方说到理上。”(刘廷诏《理学宗传辨正》卷3,清刻本)的评价。能得到被公认为“理”概念的首倡者程颐的认肯,邵雍在这方面的作用也是明显可见的。

(三)动静阴阳与两仪关系重释

学界以为,二程对“太极”之解采取了回避、阙疑的态度,这恐怕是他们觉得用“道”或“理”解“太极”有一定理论困难所致。邵雍由于有了象数的中介,在解释中就有了便利的条件。

《系辞》中有:“易有太极,是生两仪”等句,在邵雍所画各卦中于视“太极”为“道”“理”之时,又把“两仪”解释为“阴阳”。这与周敦颐《太极图》中解“两仪”为天地的观点不一致。此议曾得到朱熹的分说,以为主要是因为有画卦参与其间的结果。(参黎靖德编《朱子语类》卷75)这里的区别在于,若在太极与两仪间杂以动静阴阳,那么就有了自太极之虚,历经动静阴阳之虚,再到天地之实体的过程。而难以面对的则是如何由虚至实?而邵雍以太极直接两仪之实,体现他以为实虚不可分离的观念。

可作为此结论另一证明的是,邵雍还有关于动静的说法:“夫一动一静之间者,天地人之至妙者欤?”(《观物内篇》,《皇极经世》卷之五)其子邵伯温注此句意为:“不役乎动,不滞乎静,非动非静而主于动静者。”蔡元定解《经世衍易图》也说:“一动一静之间者,易之所谓太极也。”他们都理解了邵雍把动静与太极相贯穿的宗旨,这里同样具有不脱离实体而言阴阳太极的特点。这些观点,若联系邵雍的象数中介说,把内数内象理解成阴阳的逻辑系统,为事物内在所固有的逻辑规律的话,还是容易理解的。

邵雍利用“内数”作为思维的工具,通过“四片法”和“一分为二”的法则将复杂的规律归纳于一个图表之中,从而达到对于宇宙、历史和人生的把握。这也是他学说中有特点的地方。其中的“四片法“与《周易》“揲之以四”的筮法关系密切。《观物内篇》开篇便从天地范围展开,将天地归为“阴阳刚柔”四个属性,进而归于时空;同时将动静也划分为“太阳、太阴、少阳、阴”;自然界归为“日月星辰、雨风露雷”;将物之性归为“性情形体”。《皇极经世》列人物为三十二位,各分十六等,物则区以飞、走、木、草之飞、走、木、草,配巽、坎、艮、坤;人则区以士、农、工、商、之士、农、工商、配乾、兑、离、震、大概乾之交巽,乾为一一,变其初而为�ァU庑┒汲伤�数,以“四片”为基础。

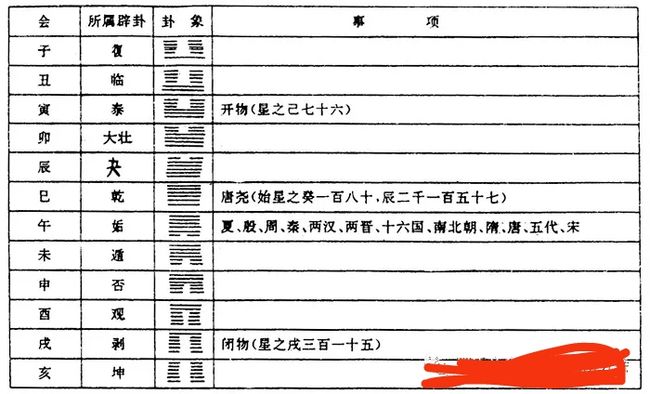

邵雍的“四片法”,不仅运用于人事,还涉及对于社会历史的把握。他提出“元会运世”的历史观,说元会运世之间还有数量级上的关系,以“元”为归结。“盖年含月,月含日,并含时之分秒数,亦元统会,会统运,并统世之年月数也。然而以元经会,而运经世,悉于十二图中寓之。”(《以元经会》,《皇极经世》卷之一)1元=12会;1会=30运;1运=12世;1世=30年。同时,元会运世之间又运用组合的方式,两维定位的方式对历史事件发生的因素进行定位,同时利用卦象进行描述,使得更易于掌握和操作。这种自时间角度进行上古历史考察,也是传统易学研究中较少出现的,或许其思路也与佛教经典中关于六道轮回、百千世劫的详细考证有关。

通过层层的考量,邵雍的关于形上之维的勾画是较之于前代,有了很大的不同。这样的考察,对于当时的儒学中人的启示,是相当大的。怪不得其时他虽在“安乐窝”隐居,然在洛阳的同道中人如司马光、苏轼、二程、张载等,却趋之若骛。

“心法”的认识论视角

为更好地对形之上、下问题作出分析,邵雍还提出了“心”的出发点,这也是以往的《易》学考察中较少出现的视角。《皇极经世・观物外篇》中有“心为太极”句,又有“先天之学,心法也”之说,即是其证。这里说到的“心”,除了指在思维活动中起作用的人心之外,可能还与自认识论角度出发的认识方式有关。

宋代儒家要以思辨的方式贯通形之上下,除了从宇宙本体论角度处理好天道观间架中各个构成之外,还可以从认识角度来对其联系加以说明。佛教学说中就有这样的先例。佛家以世界万物为空,称之为法相,认为其只是因缘而起的假有,而佛性却是真实的,是法相存在的依据。于是对这种境况的体悟只能通过人“心”的作用才能实现。故佛学教义中有禅悟之说,提出了一种以“心”观“心”的超元思维过程。这里启悟人的是,有一种从人的认识出发的考察对象与问题的方法。

邵雍《击壤集・自余吟》曰:“身生天地后,心在天地前,天地自我出,自余何足言。”(《伊川击壤集》卷27,《道藏》第23册)指出了人的身体产生于天地之后,但心在天地形成之前就已存在。这里的“心”概念有脱离人的身体而存在的绝对精神的含义,具有主体精神和客体精神二重属性。又,邵雍《观物外篇上》中云:“故图皆自中起,万化万事生乎心也。”(《皇极经世》卷之七下)这里不仅把易变的法则与心结合,还把宇宙万物及其变化都看成心的产物,若不从认识论角度去分析此思想,无法理解其中的逻辑性。

有学者指出,邵雍的这一心学观念是继承孟子“万物皆备于我”思想的产物,如果再加上他对佛学识境论的接受,则更为妥当一些。这是因为孟子讲的是通过“尽心”、“知性”、“知天”,主要体现认识论与伦理学相统一的观念;而佛教讲“识心见性”,更多关注的是主体认识在识别“万法”与佛性关系中的作用。后者更多强调“心”作为“识”之主体在思辨过程中的作用。

邵雍将“心”分成“天地之心”与“圣人之心”两类,就“人心”而言,又有“众人之心”、“圣人之心”的不同。据邵雍之子邵伯温解释:“一者何也?天地之心也,造化之原也。”“天地之心,盖于动静之间,有以见之。夫天地之心,于此见之;圣人之心即天地之心也,亦于此而见之。”(《宋元学案・百源学案》)他要说明的是本然存在的客观之道(“天地之心”)通过圣人的主观认识(“圣人之心”)得到显示,人与天地自然的沟通通过“圣人之心”的中介得以实现。这里以圣人之心为反映天地之心、宇宙本体的主体意识非常明确,有着以人类之心作为考察起点的倾向。这一思想或许也是程颢、陆九渊等“心学”一脉体系形成的端绪。

邵雍对这种“圣人之心”作出多方位的描述,他说这是一种无情无欲、无邪无恶的纯净之心,是众人之心的精华,体现的是人类认识主体的概括。另外他将此种认识与人的纯洁、虚静本性相提并论,并说它就是不动的“太极”,这都是对“心”即认识之功用的多侧面提示。

邵雍把自己的论述篇章以“观物”命名(《皇极经世》收有《观物内篇》、《观物外篇》),这里也体现由认识论角度所说的“心”出发的考察视线。所谓“观”,在中国传统思想中有细看、鉴戒等的含义。《周易》观卦释曰:“观,先王以省方观民设教。”似乎仍属实践经验的范围。然佛教中以此为“智”之别名。佛经《大乘义》章二曰:“粗思曰觉,细思名观。”隋朝僧人慧远《观无量寿经义疏》谓:“系念思察。说以为观。”都把此概念与人的识辨能力作出相关的考虑,于是有了思辨范畴的意义。邵雍对此已经有所辨别。他在《观物内篇》中说:“夫所以谓之观物者,非以目观之也,非观之以目也,而观之以心也。非观之以心,而观之以理也。”(《观物内篇》之十二,《皇极经世》卷之五)很明显,这里的“观”是一种对蕴藏在物背后的“理”的理解与把握。诚如其子邵伯温所解的那样:“以目观物见物之形,以心观物见物之情,以理观物见物之性。”邵雍要达到的是对“理”的达观与领悟。

邵雍还把圣人的观物方式称之为“反观”,说这是一种“不以我观物”“以物观物”的方法。也就是要求以寻求真知的方法应世,使自己获得在真理层面的对物的认识。把这种方式与他对“先天之学”的探求结合起来考虑的话,我们可以感受到他将世界观思考与方法论探求结合的思路。不过从目前所见到的邵雍文字来看,似乎他还没有在更深层面上的进一步开拓。

作者佚名