01

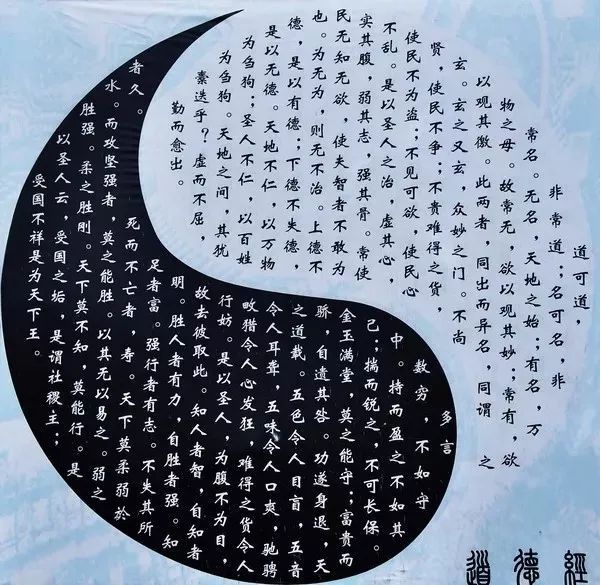

据联合国教科文组织统计,被译成外国文字发行量最多的世界文化名著。老子是西方人最感兴趣的中国哲学家。从16世纪开始,西方人就把《道德经》翻译成了拉丁文、法文、德文、英文等。据西方学者统计,从1816年至今,各种西文版的《道德经》已有250多种,如今几乎每年都有一到两种新的译本问世。

老子《道德经》在世界范围最畅销的20大书籍排行榜中位列第二,据联合国教科文组织统计,世界文化名著总销量除了《圣经》以外就是《道德经》”如果你还认为是这样,那么我可以很负责任的告诉你:“你OUT了!”,道家学说的书籍在中国日渐式微。与此相反的是,在西方《道德经》的销量已经超越了《圣经》,跃居所有经典之上,现已荣登世界书籍排行榜榜首之位。

道教继承了我国古代神仙思想;长生不死,修真成仙,成为道教的主要思想和修炼目的,因此道教十分重视医药和养生之术。本文介绍了葛洪、陶弘景、孙思邈等人在医药学方面的成就,并从服食、辟谷、导引、行气、房中五个方面论述了道教的养生健身之术,辨析了其中的科学因素与虚妄夸诞之说。文章认为,道教在医药和养生方面有不少科学的有价值的东西以及宝贵的经验和知识,应珍视这份文化遗产,加以发掘和整理,剔除其虚妄迷信因素,发扬其科学内容。

生死问题是人生哲学上的重大问题。生必有死,虽是辨证发展的必然规律,但人的欲望总是希望延年益寿,尤其是剥削阶级的最高统治者,总是希望长期保持富贵荣华、骄奢淫逸的生活,贪婪地追求长生不死。春秋时代,齐景公就说过:“古而不死,其乐若何?”(《左传》昭公二十年)战国时,出现了一批方士,为了迎合王公贵族求长生的心理,于是编造出海上有长生不死之药的谎言。秦始皇统一六国后,齐国的方士徐福等上书说,海上有蓬莱、方丈、瀛洲三神山,许多仙人都住在那里,如能到达,可以求得神仙和不死之药。公元前219年秦始皇派徐福领着数千童男童女入海求仙。公元前215年秦始皇又派方士韩终等“求仙人不死之药”。(《史记•秦始皇本纪》)经过几年,花了不少的人力和物力,结果一无所获。汉武帝时,方士李少君对武帝说用丹砂可以炼出黄金,以黄金为饮器则益寿,可以见到蓬莱岛上的神仙,于是武帝派遣方士入海求安期生等仙人。齐国的方士公孙卿又对汉武帝讲黄帝乘龙上天的事,武帝听了深为羡慕说:“吾诚得如黄帝,吾视去妻子如脱屣耳。”(《史记•封禅书》)秦皇汉武所迫切追求的就是成仙不死。道教是中国土生土长的宗教,它继承了古代的神仙思想。

《抱朴子》曰:“生可惜也,死可畏也。”(《地真》)故长生不死,成为神仙是道教的主要思想,也是道教的修炼目的。为了修仙长生,首先得却病延年,而医药的作用也在治病防病,延长人的寿命,因此医药成为仙道修炼的必要手段。《抱朴子•杂应篇》说:“故古之初为道者,莫不兼修医术,以救近祸焉”。所谓“近祸”就是指人们患的各种疾病而言。早期道教如汉末的太平道、五斗米道都是将传教与治病结合起来。由于汉末曾有几次传染病、瘟疫流行,道教徒利用廉价的中草药、“符水”给人治病,使一些人获得再生,因之“百姓信向”,教徒遍布天下。所以葛洪把“延年益寿”,,消灾治病”说成道教的业务。全真道的创始人王喆说:“药者乃山川之秀气,草木之精华。……肯精学者,活人之性命;若盲医者损人之形体,学道之人,不可不通,若不通者无以助道。不可执着,则有损于阴功;外贪财货,内费修真。”(《重阳立教十五论•论合药》)这说明学道之人必须通医术,医药有助于宗教的宣传推广,但不能执着,以医为业,甚至借医药来贪取财货。这种不道德的行为,当然有损阴功,不可能修真成仙了。

概括起来,道教所以重视医药的原因有二:其一,要想修炼成仙,必须服食炼丹,而医药则是服食炼丹的重要手段。其二,医药可以济世活人,利用医药来治病救人,接近群众,是扩大宗教宣传影响的最好方法之一。

为了修真成仙,道教有种种修炼的方术,如服食炼丹、导引行气、辟谷、存神以及房中之术等等,所以葛洪说:“知玄素之术者,则曰唯房中可以度世;明吐纳之道者,则曰唯行气可以延年;知屈申之诀者,则曰导引可以难老;知草木之方者,则曰唯药饵可以无穷。”(《抱朴子•微旨》)道教的这些修炼方术,虽以修真成仙为目的,具有虚妄迷信色彩,但其中包含着古代医药和养生的科学内容。现就这两方面分述如下。

20世纪以来,环保问题已经成为制约人类社会生存与发展的重要瓶颈。道教作为我国土生土长的传统宗教,历来十分重视对自然环境的保护。《老子想尔注》提出了“守中和之道”、“冲气以为和”、“和则相生”等理论。“中和”之气具有“调和万物”的功能,是人与自然和谐相处、共生共长的重要基础。可以说,“道”的本性就是“中和”的,是自然和谐的,只有天地自然的和谐,才会有万物的生长和成熟。“中和之道”是道教追求和谐生命、和谐自然的重要思想资源。

从“中和之道”的和谐思想出发,道教的生态和谐理论强调人与自然和谐共生、共处。“人法地,地法天,天法道,道法自然”是道教处理人与自然关系的准则,反映了道教道法自然的生态伦理、天人合一的生态智慧、和合共生的生态建设。

道法自然:中和之道的生态伦理

“中和之道”体现了道教“道法自然”的和谐生态伦理思想。“人法地,地法天,天法道,道法自然。”道之本性是自然而然的,以“无为”为法则。道化生万物,皆自然无为而生,不受任何外物所制约。

“道生万物”的生态伦理。道教认为,天地万物都由“道”所化生,因而“一切有形,皆含道性”。万物都按照“道”赋予它们的秉性而存在,有自然生存、发展的权利,人类没有权利去破坏它们。人类对待万物的态度应该如葛洪《抱朴子内篇》中所称的“任物自然”,即遵循客观规律,与一切外物和谐共生,以获得人与自然在整体上的和谐。

“道通万物”的生态伦理。道教认为,人与自然是一个统一的整体,应该互相尊重、和谐共处,自然是人类社会赖以生存和发展的必要条件。道教还认为,道化生万物,但人是道的“中和”之气所化生的,是万物之中最有灵气和智慧的生物。因此,人居于“万物之师长”的位置,为“理万物之长”。也就是说,人负有管理和爱护万物的职责,人的行为要符合“天道”,人应该“助天生物”、“助地养形”,使自然更加完美,使自身与自然更加和谐。

“道贵中和”的生态伦理。道教从“道法自然”的整体出发,十分重视人对环境的依赖关系。道教认为,维护整个自然界的和谐与安宁,是人类本身赖以生存和发展的重要前提。要保持人与自然的和谐统一,就要确保天地的平安。“道贵中和”,就是说人类社会与自然要维持一种和谐的平衡。《太平经》强调人类若想长久安宁,就必须使自身赖以生存的地球得到和谐安宁。为此,人类就要认识自然规律,并按照自然规律去办事,这样才能真正达到人与自然的和谐共处。

天人合一:中和之道的生态智慧

道经称:“天地合和,万物萌芽”,“天地不和,阴阳失度”,体现了道教天人合一的生态智慧。道教认为,人与自然是相互感应、相互影响的。

人与自然“和谐共生”的生态智慧。《太平经》认为,太阳、太阴、中和三气和谐而化生万物,因此在自然界中,太阳、太阴、中和三气缺一不可。只有阴阳二气相互和谐产生“中和”之气,并共同生养万物,才能有自然界的太平。《太平经》还进一步指出,人是自然万物的一部分,也是自然“中和”之气所生,即是说,天、地、人同为自然界中的一部分,本身就有着共生共荣的关系,因此必须要互相尊重、和谐共处。

人与自然“和谐共存”的生态智慧。道教认为,人与自然是共生共存的,自然环境的好坏直接关系到人类社会的生存与发展。所谓“天地不和,阴阳错谬,灾及万民”,就是说自然生态失衡将直接影响到人类世界的生存。这种人与自然和谐共存的生态智慧几乎贯穿在道教思想的各个方面,如在自身修炼方面,道教所强调的是自身的和谐,追求的则是与道合真、长生久视。再如,历代道教徒都能自觉绿化造林,美化道教建筑的周边环境,道观内外的苍松翠柏、绿树成荫,正是道教关爱自然、保护环境的具体体现。

人与自然“和谐共处”的生态智慧。现代环境科学告诉我们:大自然具有一定的整体相关性,即自然宇宙间没有孤立发生的现象,一切都处在相反相成、相生相克、相互依赖、相互制约的关系中。人与自然也是整体关联的,因此人与自然的和谐共处就是人类社会的必然选择。道教并不反对“人化”的自然,但是主张人改造自然应受道德的约束,应对环境采取保护措施,以谦下的精神与自然万物和谐共处。既然人与天地万物共存于同一个地球之中,又是一个相互依存的共同体,那么人作为万物之灵,就有责任和义务协调、关照人与宇宙、天地、自然万物之间的关系。

和合共生:中和之道的生态建设

人类历史发展的经验教训告诉我们,人类在享有对自然的权利的同时,应承担起保护生态环境的责任。去年召开的生态文明贵阳会议发表的“2010年贵阳共识”明确提出,“绿色发展与应对气候变化,是当前国际社会面临的重大机遇和挑战,也是实现我国经济社会发展和生态文明建设目标的重要内容”。

道教从“中和之道”的思想出发,进一步阐述了人与自然“和合共生”的生态伦理。《太平经》指出,人和自然万物的生命都有存在的权利,这就是“天地之大德”。“和合共生”就是要求人与自然和谐相处、共生共荣。这是人与自然和谐发展的一个基本准则,也是现代生态文明建设的重要内容。当今的中国道教界,正在积极阐发和弘扬道教的生态智慧,践行着“和合共生”的中和之道,以全面推进自然生态环境的建设。

积极倡导生态保护,着力推进生态道观建设。道教崇尚自然,历来就十分注重对环境的保护。早在1993年中国道教协会召开的全国道教界爱国爱教先进表彰会上,就积极鼓励全国道教徒“植树造林、美化环境”,并对“植树护林先进个人”进行了表彰。1995年,中国道教协会参加了在英国召开的世界宗教与环境保护会议,发表了《中国道教关于生态环境保护的宣言》,并正式加入了世界宗教与环境保护联合会。此后,我国道教界积极行动起来,开展了全面推进环境保护和生态道观的建设工程,取得了显著成绩。

一是倡导植树造林,建立中国道教生态林建设基地。中国道教协会于2003年初向全国道教界发出倡议,计划在甘肃省武威市民勤县建立“中国道教生态林建设基地”。目前,“基地”已基本完成了植树造林任务,对民勤县的防沙治沙工作起到了良好的生态效益和社会效益。

二是提出“生态道观”理念,举办道教宫观生态保护论坛。生态道观就是强调对自然环境的保护,以实现道教所追求的人间仙境。2006年,第一次中国道教生态保护教育工作间(中国道教宫观生态保护论坛前身)召开,通过的《秦岭宣言》提出了致力于营建环境友好型道教宫观的奋斗目标。2007年,第二次中国道教生态保护教育工作间举行,提出了7项具体任务,如将宫观的土地使用和管理纳入区域生态保护规划之中等。2008年,第三次中国道教宫观生态保护论坛召开,“生态道观”项目得到了联合国开发计划署的关注,也得到了世界宗教与环境保护基金会的支持。论坛发布了《生态道观茅山宣言》,要求各地道观“建立健全生态保护和宣传教育的规章制度,大幅度提升住观道众的生态环保意识,最大限度地采用节能技术和材料,形成与周边自然环境和社区人群相协调的良性生态圈”。这使营建生态道观的活动走向更为广阔的空间,为道教参与环境保护探索出了一条新路径。

积极开展环保规划,着力推进生态文明建设。2009年,中国道教协会形成了《中国道教界保护环境的8年规划(2010-2017)纲要意见》,向各地省(市)级道教协会下发。《纲要意见》要求各地方道协、宫观进行认真学习,贯彻落实,将宫观的生态保护纳入创建和谐宫观的目标中,为建设生态道观、保护生态环境作出新的贡献。《纲要意见》的主要内容包括:开展生态环保教育,提高环保意识;在资源使用中实现生态效益最大化,如合理规划建筑设施,倡导文明敬香,最大限度地保护道教宫观周边的水资源等;把环保意识和行动落实到生活起居中,如倡导道教节俭的生活方式,提倡符合环保要求的养生健身方式等;充分利用各种形式和途径宣传环保,如倡议在所有道教节日和大型宗教活动中,都要突出生态保护宣传内容等。

积极宣传环保理念,着力推进生态和谐建设。在自然生态环境保护方面,笔者认为必须要注重“三个保护”的真正落实。即是说,在强调以人为本的同时,要注重对自然环境的保护;在强调物质文明建设的同时,要注重对生态文明的保护;在强调精神文明建设的同时,要注重对自然生态和谐的保护。

在现代生态文明建设方面,笔者认为要坚持实现“四个观念”的根本转变。即是说,要实现自然观念的根本转变,懂得尊重和保护自然;要实现价值观念的根本转变,用人类社会应有的道德伦理去约束无限消费的欲望;要实现伦理观念的根本转变,把伦理的指向扩大到人与自然的关系,尊重自然、爱护环境;要实现生产观念的根本转变,人类应在认识自然、尊重自然、保护自然和博爱万物的前提下利用自然,使人类与自然万物在高度和谐统一中相互转换物质和能量,最终实现人类与整个自然生态系统的和谐发展。

在自然环境保护的责任意识方面,笔者认为要坚持“四项措施”的全面实施。即是说,坚持可持续发展战略,坚持社会法制建设,加大宣传教育力度,加强社会责任意识和个人自觉意识。

综上所述,道教的“中和之道”倡导的是一种人与自然和谐共生的生态理念。中和之道的生态和谐理论,强调人与自然和合共生的生存之道,要求人类社会始终要遵循“道法自然”的生态伦理,遵循“天人合一”的生态智慧。道教的这种生态文明思想,正是人类社会必须要大力提倡和加以推广的。特别是对于现代生态和谐建设,对于构建社会主义和谐社会和推进生态环境的和谐发展皆具有十分重要的现实和指导意义。

引国外论坛网友热评做为序幕:“道德经与自由民主、自由法制、市场经济、科学技术等现代元素不谋而合。而曾经同样来自中国的畅销书《论语》只是用来说教,越来越与当代社会节奏脱节”

在被译成外国文字发行量最大的世界文化名著中,《道德经》排名第二,仅次于《圣经》。

在Google网站上,检索到的Taoism(天道思想)比“naturallaw”(自然法)条目还要多。在美国最大的购物网站亚马逊的图书搜索一栏,输入Dao、Tao、Taoist等这些与“道”有关的英文单词,竟然会得到近8万个的搜索结果,其中绝大多数都是英文著作。

从物理学之道、科学之道,到艺术之道、两性之道、瑜伽之道,甚至还有儿童读物。道家的思想元素开始融入美国人的生活和思想之中了。

美国如此,其他西方国家也不例外,据德国电视台最近的一项调查表明,老子还是德国人心中“最知名的中国人”,每四个德国人家里就藏有一本《道德经》。一位叫马克的德国人说:“这是中国的经典,也是我们的经典。”,“足球皇帝”贝肯鲍尔因为迷恋老子思想,以至于德国媒体将其专机命名为“空中老子”。就连冰岛,也出版了两种版本的《道德经》译本。

02

西方人之所以如此迷恋道家思想,也是各取所需,各有所爱,各自在道家思想中找到自己认可的世界观和价值观。

如冯·布兰切勒的《老子〈道德经〉:美德之道》一书说老子如同基督教的上帝,具有博爱与宽容的精神;

德国人萨冯·施特劳的《老子》注释本则按照严密的德国唯心主义的逻辑体系重构五千言的结构图式;另有德国学者用格式塔心理学的模型来解读《老子》;

弗兰克·劳埃德·赖特从《老子》的“当其无,有有之用”抽绎出建筑学上的空间与砖瓦匠同等重要的原则;

和谐是民众一直都在孜孜以求的。在和谐的社会里,不仅人人心情愉快、处处温暖融洽,而且人们的生活质量和工作效率也会大大提高,社会秩序稳定而协调。在中国各个朝代几千年的历史交替中,和谐不仅是先人们为人处世、治理国家的一种方法,更是一种绵延几千年的政治理想。和谐也是中华民族的人文主题,天时地利人和、家和万事兴……都体现了自古以来中国老百姓的共同梦想。安宁、稳定的和谐环境是人类社会进步的基础,也是人类活动和生活的必要条件。离开和谐,社会无从发展,个人也得不到幸福。

现在中国的发展处在一个黄金期,但也是矛盾突显期。要持续稳定发展,就必须善于化解矛盾,构建和谐环境。发展是硬道理,和谐则是硬道理后面的硬道理。构建和谐社会作为一项社会系统工程,需要最广泛的社会动员,需要人心向善,人心思和,广纳群言,广谋良策,多方发动,多种努力。其中值得去做的一件大事,就是从我国丰富的传统文化资源中,发掘“和"的文化内涵,古为今用。儒、道、释是中国文化的三个支柱,它们都倡导和谐,然而各自和谐的内涵是不同的。儒家重视的是社会秩序,主张和而不同,以倡导“非寡"、“非乱"、“非同"为前提,追求以“多元和谐"为目标的理想和谐境界。佛教重视的是宗教与社会的关系,强调奉行身和同住、口和无诤、意和同悦、戒和同修、见和同解、利和同均的“六和敬"规则。而中国土生土长的道教关注的是天、地、人全面的和谐发展,以“道"为最高信仰,倡导人们信道、修道、行道,一切以道为事,生成容纳万物、自然平和无私、无为柔弱不争的环境。可以看出,道教之和不仅是最完整的,也是最贴近人、最具人性的。

美国卡普拉的《物理学之道》也指出西方近代物理学与《老子》的东方神秘主义有着相似性。

著名科学史家、生物化学家李约瑟热爱道家,自号“十宿道人”。

20世纪60年代,著名的摇滚乐队披头士将《道德经》四十七章改编成歌曲《The Inner Light》。

哈佛知名讲师泰勒用《道德经》诠释“幸福学”。此外,还有《老子》中的“雌”、“母”的隐喻,也引起了西方女权运动者的兴趣,练气功或柔道的人、传统医学的从业者、环保主义者、和平主义者、从《老子》寻找经营理念的商人以及要消解现代性的后现代主义者,都宣称从《老子》那里找到了精神养料与灵感源泉。

A.N.怀特海是环境哲学的先驱之一,也是对东方智慧豁然贯通的先驱者之一,其著作里面就含蕴有中国哲学里极其美妙的天道观念”。

甚至连俄国文豪托尔斯泰也用他那“对恶不抵抗”的学说来诠释《老子》的无为思想,把老子当成自己的同调;而前苏联的杨兴顺则认为《老子》的“无”不是“无物”而是“无有”,即穷人、无产者,他把《老子》说成是革命宣言。

03

许多西方的古典自由主义对老子和天道思想十分推崇,认为道家思想是人类自由大传统的重要组成部分。信奉自由主义的美国总统里根曾引用老子“治大国若烹小鲜”来阐明自己的执政理念。

俄罗斯前总统梅德韦杰夫也对道家思想情有独钟,《道德经》不但是他处理国内事务时的重要参考,而且他还建议国际社会遵老子教诲应对1998年以来的金融危机。

而纪伯伦、奥克塔维奥·帕斯等文学巨匠则从《庄子》中汲取文学灵感和素养,同时《庄子》对梭罗等人的公民不服从思想也产生了一定影响。

德国著名哲学家叔本华:

“这是一种关于理性的学说,理性是宇宙的内在秩序,或万物的固有法则,是太极,即高高在上的载着所有椽子,而且是在它们之上的顶梁”

“太极,实际上就是无所不在的世界心灵”

“理性是道,即路径,也就是通向福址,即通向摆脱世界及其痛苦的路径,这条路径的尽头便是无所不在的心灵世界”

“《周易》术数与道非二本”

“道学是一种从客体出发的哲学体系,而儒学实际上是一种世俗的政治学说”

俄国作家、思想家、哲学家列夫.托尔斯泰:

“孔子、孟子对我的影响是大的,而老子对我的影响是巨大的!”

“老子教导人们从肉体的生活转向灵魂的生活。顺应自然法则即生命,即智慧,即力量。我良好的精神状态,归功于阅读老子。”

关于行气的要领,综合起来,大致有以下几点:

(1)吸气曰纳,出气曰吐。“吐故纳新”即吐出碳气,吸纳新鲜氧气。纳时深吸至于丹田,然后徐徐吐出废气。吐气有吹、呼、唏、呵、嘘、呬六种方法。《养性延命录》云:“凡行气以鼻内(纳)气,以口吐气,微而引之,名曰长息”。呼吸之法要细、长、深、匀。吸气时要细微徐缓,不可闻声,葛洪所谓以鸿毛着鼻口上而鸿毛不动。深者谓吸气深入达于脐下丹田。匀谓呼吸要匀称。细微、徐缓、深长、匀称,此即道家所谓“绵绵若存”。

(2)行气宜在早上林间,空气清新的地方锻炼。古人称:“从夜半至日中为生气”。(《养性延命录•服气疗病》)司马承祯谓:“凡导引当以丑后卯前,天气清和时为之。”(《导引论》

(3)导引行气是把肢体运动、乾浴、按摩与气功,内外结合起来。《导引经》说清旦起来,叩齿、闭目握固、调息、导引正是讲的内外功的结合。

(4)行气要节食,不宜过饱。《养性延命录》云:“行气之法,少食自节,动其形,和其气”。

(5)行气要注意意念活动,要把调息练气与练心(思想、意念)结合起来。意念活动在道教叫“存思”、“存想”、“存神”。①《老君存思图》云: “为学之基,以存思为首。”(《云笈七签》卷四十三引)存思又叫凝神,神定则气住,练功家要求意守丹田或意守某关,在道书中又称“守一”。《抱朴子•地真》云:“思一至饥,一与之粮。”道教加以神秘化就有“思玄一”存诸神等说,其实就是使精神专一,凝神聚气。道家以耳为精窍,目为神窍,口为气窍。意动形摇则伤气;目动心摇则伤神;邪思精摇则伤精。故《庄子》云:“勿摇汝精,乃可长生”。(《在宥》)意念专一则耳不闻,可以保精;口不言,可以保气;目不视,可以保神。心静守一则气平,气平则息匀,息匀则气聚,气聚则凝神,神气合一,性命归根。所以“存思”的要点在排除杂念,闭目内视,所谓“智静神凝,除欲中净”。(《老君存思图》)《神仙绝谷食气经》说:“诸行气皆无令意中有忿怒愁忧。忿怒愁忧,则气乱;气乱则逆。思一,则正气来至;正气来至,则口中甘香;口中甘香,则津液多生而鼻息微长;鼻息微长,则五脏安;五脏安,则气各顺理。如法为,长生久寿。”(《云笈七签》卷五十九引)所以行气功要精神上轻松愉快,心情安静,排除一切烦恼和杂念,常保心气和平,这样练功持之以恒,自可健康长寿。《清静经》曰:“人神好清,而心扰之;人心好静,而欲牵之,若能常遣其欲,而心自静。澄其心而神自清。”故能寡欲则心平气和,心静而神自清。因之,清心寡欲,意念专一,是行气功的前提条件。

概括起来,可以这样说:导引行气就是现在的气功、保健按摩、柔软体操、武术锻炼等结合起来的一套保健强身之术。导引行气如能长期坚持锻炼,无疑能够增强体质,防病治病,可以却老延年。但道教认为可以长生不死,显然是妄诞的。汉代的王充就批判过道家以为导气养性可以度世不死的虚妄。(见《论衡•道虚》)葛洪认为行气导引“可令内疾不起,风湿不犯”,“可以延年迟死耳,不得仙也。”(《抱朴子•极言》)行气重视意念活动,意念活动是心理卫生的保健法,把人的心理与生理密切结合起来,说明古人在长期的实践经验中对人的心理与生理的关系上已有较深的理解。

(四)房中 房中本是古代医学中讲男女性生理和性医学的知识。《汉书•艺文志》方技略云:“房中者,性情之极,至道之际。是以圣王制外乐以禁内情,而为之节文。传曰:‘先王之作乐,所以节百事也。'乐而有节,则和平寿考,及迷者弗顾,以生疾而陨性命。”这一段概述了古代房中术的要旨,说明男女结合是性情之极至,其要在“乐而有节”。如果没有节制,沉迷荒淫就会伤生短命。道教汲取了它。在道书中把房中亦称为“合气”或“男女合气”。早期道教的经典《太平经》中就有“兴国广嗣之术”。天师道的教徒们都是有妻室子女的,因之道教认为房中是保精、养生、却病的一种修炼方法。所以《黄庭经》说:“长生至慎房中急,弃捐淫欲专守精”。道教的理论认为“万物负阴而抱阳”,阴阳配合是符合自然之道的。天地之道就是阴阳和谐,阴阳合而万物生。所以《玄女经》说: “一阴一阳相须”。《抱朴子》说:“人不可以阴阳不交,坐致疾患”(《微旨》)。又说:“阴阳不交,则坐致壅阏之病,故幽闭怨旷,多病而不寿也。任情肆意,又损年命”(《释滞》)。《养性延命录》谓:“男不可无女,女不可无男,若孤独而思交接者,损人寿,生百病”。这说明男女合气的真理。孤阴不生,独阳不长,阴阳不交及纵欲过度都会产生疾病。所以葛洪说:“人不可以阴阳不交,坐致疾患。若乃纵情恣欲,不能节宣,则伐年命”(《抱朴子•微旨》)。房中术的要点是:(1)注意节欲而不能纵欲,葛洪所谓“得其节宣之和,可以不损”(《抱朴子•释滞》);(2)禁忌醉饱以后或劳累过度的性生活。《素问•厥论篇》说:“此人必数醉,若饱以入房”。王冰注云:“醉饱入房,内亡精气,中虚热入,由是肾衰”。《养性延命录》亦云:“醉饱、远行归还,太疲倦,并不可行房室之事,生病,切慎之”。房中术的功用,据葛洪说:“夫阴阳之术,高可以治小疾,次可以免虚耗而已”。(《抱朴子•微旨》)至于道教认为房中之法可以“采阴益阳”,“还精补脑”,“增年益寿”,能医治百病(见《抱朴子•释滞》),这显然做了不适当的夸张。

房中、服食、导引行气等都是道教修炼养生之术。但是“好事之徒,各仗其所长,知玄素之术者,则曰唯房中之术,可以度世矣;明吐纳之道者,则曰唯行气可以延年矣;知屈伸之法者,则曰唯导引可以难老矣;知草木之方者,则曰唯药饵可以无穷矣;学道之不成就,由乎偏枯之若此也”。(《抱朴子•微旨》)葛洪说这些浅见之人,总是强调自己知道的一点,认为就可以成仙,其实乃是片面之论。精、气、神是构成人的生命的三大要素,所以道教的修炼贵在爱精、保气、全神。房中的目的在爱精,导引行气在保气,服食药饵是综合性的,既可治病,又可固精、保气、全神。《抱朴子•杂应》说:“养生之尽理者,既将服神药,又行气不懈,朝夕导引,以宣动荣卫,使无辍阂,加以房中之术,节量饮食,不犯风湿,不患所不能,如此可以不病”。葛洪认为人的身体是个有机体,各方面密切联系着,有不可分割的关系。如像治理国家,必须“文武礼律”互相配合,不能有所偏废。如像音乐一样,必须五音配合,才能成曲调。养生也是这样,应该把服食药饵、导引行气、房中之术等结合起来,才能收到防病、治病、强身、延年的效果。

道教在养生方面有许多值得重视的宝贵经验和知识。如青牛道士封君达说:“体欲常劳,食欲常少。劳无过极,少无过虚(饥饿——引者)。去肥浓,节咸酸,减思虑,损喜怒,除驰逐,慎房室”。张湛《养生集叙》曰:“养生大要:一曰啬神,二曰爱气,三日养形,四日导引,五日言语,六曰饮食,七日房室,八曰反俗,九曰医药,十曰禁忌。”(并《养性延命录》引)袁了凡讲聚精养生之道:“一曰寡欲,二曰节劳,三曰息怒,四曰戒酒,五曰慎味(指清淡之味——引者)。(《摄生三要》)这些都是养生经验的总结,是颇有价值的。道教的长生成仙之说,当然是虚妄的,但如服食中包含着许多医药和食疗保健的知识,导引行气是气功、保健功与按摩相结合的强身治病的方法,房中是性医学的知识,这里面都包含着一些有价值的东西。我们应该珍视这分文化遗产,剔除其虚妄迷信的东西,发扬其科学的内容。

俄国总统梅德韦杰夫:

“得与忘孰病?是故甚爱必大费,多藏必厚亡,知足不辱,知止不殆,可以长久,可应对当下金融危机”

以色列特拉维夫大学教授欧永福:

“难以置信的一本书!”

他3年前首度将中国古籍《道德经》直接译为希伯来文,3年来销量近4000册,让他直呼难以置信。

04

道家思想在西方的流行,原因是多方面的,当代英国汉学家和哲学家克拉克的《西方人的道——道家思想的西方化》一书将此归结为西方人思维方式上的三个变化:

希望过更好的生活,但要从传统宗教教条式信念的束缚中解放出来;透过克服身心二元论达到一种身心完整的生活;需要从更广的范围看待当代各种思想潮流。

其次,道家的道具有一定的模糊性和多义性,所以能给人多方面的启迪;也可以理解为道德经具备全息性特征。

最后,也是最重要的一点,《老子》的精神特质系反对文明的异化,它的自然无为、去伪存真、知足不争和贵柔守雌等理念,在文明高度发展因而其负面问题愈发显现的西方社会,自然会受到人们越来越多的认同。

《道德经》“易性第八”章以水喻道,阐释“七善”之德,正是开启修道者观水悟道智慧的钥匙。法水“居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时”养生处世,则近于“道”矣。朝真访道,临水静观,追寻祖师,感悟《老子》,妙不可言!

水与“道”,本性甚似。水以万千形态和以一贯之的品格形象地诠释着“道”。道祖老子在《道德经》“易性第八”章里赞叹说: “上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。”

儒圣孔子亦与道祖共识,他盛赞水有九性:似德、似义、似道、似勇、似法、似正、似察、似善化、似志,曰“是故君子见大水必观焉。”

祖师先贤论水的精辟之说,正是开启我们观水悟道智慧的钥匙。

道祖老子称赞水的美德,认为水是最好的“善”。这种善等同于“上德”,最接近“道”的品质:滋养万物,利而不争;水心空虚,渊深清明;甘居幽下,容纳百川;变化无碍,方圆自在;动静合时,生生不息,周流不止……老子赞美水“善”的德行,推崇它“不争”的品质,揭示它“无尤”的境界。细细体味,意趣深远玄奥,令我等后学学修体悟而难能尽得其妙,只有以水为师,感水之德了。

在科学界,粒子互补理论的创立者波尔,对《道德经》高度评价,波尔甚至认为自己不是互补理论的创立者,他只是一个得道者。

玻尔的原话是:“一些经典概念的应用不可避免的排除另一些经典概念的应用,而这‘另一些经典概念’在另一条件下又是描述现象不可或缺的;必须而且只需将所有这些既互斥又互补的概念汇集在一起,才能而且定能形成对现象的详尽无遗的描述”。