- 系统学习Python——并发模型和异步编程:进程、线程和GIL

分类目录:《系统学习Python》总目录在文章《并发模型和异步编程:基础知识》我们简单介绍了Python中的进程、线程和协程。本文就着重介绍Python中的进程、线程和GIL的关系。Python解释器的每个实例都是一个进程。使用multiprocessing或concurrent.futures库可以启动额外的Python进程。Python的subprocess库用于启动运行外部程序(不管使用何种

- 什么是证书吊销列表?CRL 解释

WoTrusSSL

sslhttps

数字证书是安全在线互动的支柱,用于验证身份和确保加密通信。但是,当这些证书被盗用或滥用时,必须立即撤销它们以维持信任。这就是证书撤销列表(CRL)的作用所在。CRL由证书颁发机构(CA)维护,对于识别和撤销已撤销的证书,防止其造成危害至关重要。在本指南中,我们将探讨什么是CRL、它们如何运作以及为什么它们对网络安全至关重要。什么是证书吊销列表(CRL)?证书吊销列表(CRL)是证书颁发机构(CA)

- Flask框架入门:快速搭建轻量级Python网页应用

「已注销」

python-AIpython基础网站网络pythonflask后端

转载:Flask框架入门:快速搭建轻量级Python网页应用1.Flask基础Flask是一个使用Python编写的轻量级Web应用框架。它的设计目标是让Web开发变得快速简单,同时保持应用的灵活性。Flask依赖于两个外部库:Werkzeug和Jinja2,Werkzeug作为WSGI工具包处理Web服务的底层细节,Jinja2作为模板引擎渲染模板。安装Flask非常简单,可以使用pip安装命令

- JSON 与 AJAX

Auscy

jsonajax前端

一、JSON(JavaScriptObjectNotation)1.数据类型与语法细节支持的数据类型:基本类型:字符串(需用双引号)、数字、布尔值(true/false)、null。复杂类型:数组([])、对象({})。严格语法规范:键名必须用双引号包裹(如"name":"张三")。数组元素用逗号分隔,最后一个元素后不能有多余逗号。数字不能以0开头(如012会被解析为12),不支持八进制/十六进制

- k8s:安装 Helm 私有仓库ChartMuseum、helm-push插件并上传、安装Zookeeper

云游

dockerhelmhelm-push

ChartMuseum是Kubernetes生态中用于存储、管理和发布HelmCharts的开源系统,主要用于扩展Helm包管理器的功能核心功能集中存储:提供中央化仓库存储Charts,支持版本管理和权限控制。跨集群部署:支持多集群环境下共享Charts,简化部署流程。离线部署:适配无网络环境,可将Charts存储在本地或局域网内。HTTP接口:通过HTTP协议提供服务,用户

- JavaScript 树形菜单总结

Auscy

microsoft

树形菜单是前端开发中常见的交互组件,用于展示具有层级关系的数据(如文件目录、分类列表、组织架构等)。以下从核心概念、实现方式、常见功能及优化方向等方面进行总结。一、核心概念层级结构:数据以父子嵌套形式存在,如{id:1,children:[{id:2}]}。节点:树形结构的基本单元,包含自身信息及子节点(若有)。展开/折叠:子节点的显示与隐藏切换,是树形菜单的核心交互。递归渲染:因数据层级不固定,

- python_虚拟环境

阿_焦

python

第一、配置虚拟环境:virtualenv(1)pipvirtualenv>安装虚拟环境包(2)pipinstallvirtualenvwrapper-win>安装虚拟环境依赖包(3)c盘创建虚拟目录>C:\virtualenv>配置环境变量【了解一下】:(1)如何使用virtualenv创建虚拟环境a、cd到C:\virtualenv目录下:b、mkvirtualenvname>创建虚拟环境nam

- 精通Canvas:15款时钟特效代码实现指南

烟幕缭绕

本文还有配套的精品资源,点击获取简介:HTML5的Canvas是一个用于绘制矢量图形的API,通过JavaScript实现动态效果。本项目集合了15种不同的时钟特效代码,帮助开发者通过学习绘制圆形、线条、时间更新、旋转、颜色样式设置及动画效果等概念,深化对Canvas的理解和应用。项目中的CSS文件负责时钟的样式设定,而JS文件则包含实现各种特效的逻辑,通过不同的函数或类处理时间更新和动画绘制,提

- Android 开源组件和第三方库汇总

gyyzzr

AndroidAndroid开源框架

转载1、github排名https://github.com/trending,github搜索:https://github.com/search2、https://github.com/wasabeef/awesome-android-ui目录UIUI卫星菜单节选器下拉刷新模糊效果HUD与Toast进度条UI其它动画网络相关响应式编程地图数据库图像浏览及处理视频音频处理测试及调试动态更新热更新

- docker-compose方式搭建lnmp环境——筑梦之路

筑梦之路

linux系统运维国产化dockerandroidadb

docker-compose.yml文件#生成docker-compose.ymlcat>docker-compose.ymlnginx/conf.d/default.conf">www/index.phpecho"开始启动服务..."docker-composeup-d#获取本机ipip_addr=$(hostname-I|awk'{print$1}')echo"部署完成!"echo"访问测试页

- ARM嵌入式可编程控制器技术开发

拉勾科研工作室

arm开发

PLC自动化设计|毕业设计指导|工业自动化解决方案✨专业领域:PLC程序设计与调试工业自动化控制系统HMI人机界面开发工业传感器应用电气控制系统设计工业网络通信擅长工具:西门子S7系列PLC编程三菱/欧姆龙PLC应用触摸屏界面设计电气CAD制图工业现场总线技术自动化设备调试主要内容:PLC控制系统设计工业自动化方案规划电气原理图绘制控制程序编写与调试毕业论文指导毕业设计题目与程序设计✅具体问题可以

- 理解TCP连接中的进程阻塞与CPU调度机制

109702008

编程#C语言网络tcp/ip网络人工智能

引言在计算机网络通信中,TCP连接的建立是一个经典的三次握手过程。当用户调用connect()函数发起连接时,内核会发送SYN报文并等待对方的SYN-ACK响应。此时,调用进程通常会进入阻塞状态,暂停执行直至连接成功或超时。这一机制看似简单,但其背后的内核实现却涉及进程调度、等待队列管理和CPU资源分配等复杂操作。本文将深入探讨阻塞状态的实现原理,并解析CPU在进程阻塞期间的行为。一、进程阻塞的实

- 分布式学习笔记_04_复制模型

NzuCRAS

分布式学习笔记架构后端

常见复制模型使用复制的目的在分布式系统中,数据通常需要被分布在多台机器上,主要为了达到:拓展性:数据量因读写负载巨大,一台机器无法承载,数据分散在多台机器上仍然可以有效地进行负载均衡,达到灵活的横向拓展高容错&高可用:在分布式系统中单机故障是常态,在单机故障的情况下希望整体系统仍然能够正常工作,这时候就需要数据在多台机器上做冗余,在遇到单机故障时能够让其他机器接管统一的用户体验:如果系统客户端分布

- 深入解析 TCP 连接状态与进程挂起、恢复与关闭

誰能久伴不乏

tcp/ip网络服务器

文章目录深入解析TCP连接状态与进程挂起、恢复与关闭一、TCP连接的各种状态1.**`LISTEN`**(监听)2.**`SYN_SENT`**(SYN已发送)3.**`SYN_RECEIVED`**(SYN已接收)4.**`ESTABLISHED`**(已建立)5.**`FIN_WAIT_1`**(关闭等待1)6.**`FIN_WAIT_2`**(关闭等待2)7.**`CLOSE_WAIT`**

- Leetcode 3604. Minimum Time to Reach Destination in Directed Graph

Espresso Macchiato

leetcode笔记leetcode3604leetcodemediumleetcode双周赛160BFS广度优先遍历最优路径

Leetcode3604.MinimumTimetoReachDestinationinDirectedGraph1.解题思路2.代码实现题目链接:3604.MinimumTimetoReachDestinationinDirectedGraph1.解题思路这一题思路上就是一个广度优先遍历,我们不断考察当前时间点以及位置的情况下,下一个点可行的位置,然后考察最近的时间点能够到达的位置,遍历全部可能

- Cesium加载各类数据总结

zhu_zhu_xia

cesiumJavaScriptjavascript

接触到的加载数据类型:源地图、shp、Geojson、png、wms、地形底图一.Cesium加载各类底图#此类加载的本质在于newCesium.ImageryProvider()Apidefination:“Providesimagerytobedisplayedonthesurfaceofanellipsoid.Thistypedescribesaninterfaceandisnotinten

- 【前端】jQuery数组合并去重方法总结

在jQuery中合并多个数组并去重,推荐使用原生JavaScript的Set对象(高效简单)或$.unique()(仅适用于DOM元素,不适用于普通数组)。以下是完整解决方案:方法1:使用ES6Set(推荐)//定义多个数组constarr1=[1,2,3];constarr2=[2,3,4];constarr3=[3,4,5];//合并数组并用Set去重constmergedArray=[...

- php SPOF

贵哥的编程之路(热爱分享 为后来者)

PHP语言经典程序100题php开发语言

1.什么是单点故障(SPOF)?单点故障指的是系统中某个组件一旦失效,整个系统或服务就会不可用。常见的单点有:数据库、缓存、Web服务器、负载均衡、网络设备等。2.常见单点故障场景只有一台数据库服务器,宕机后所有业务不可用只有一台Redis缓存,挂掉后缓存全部失效只有一台Web服务器,挂掉后网站无法访问只有一个负载均衡节点,挂掉后流量无法分发只有一条网络链路,断开后所有服务失联3.消除单点故障的主

- 本地包解决npm error code E404

雅痞yuppie

npm前端node.js

这个错误提示表明npm找不到名为create-vue-admin-cli的包。这是因为你开发的CLI工具还没有发布到npm官方注册表。要解决这个问题,有两种方法:方法一:使用本地开发模式测试1.确保你的CLI已正确链接到全局在你的vue-admin-cli项目根目录下执行:npmlink这会在全局环境中创建一个符号链接,指向你本地的CLI项目。2.使用本地链接的CLI创建项目直接使用命令:vue-

- 计算机网络技术

CZZDg

计算机网络

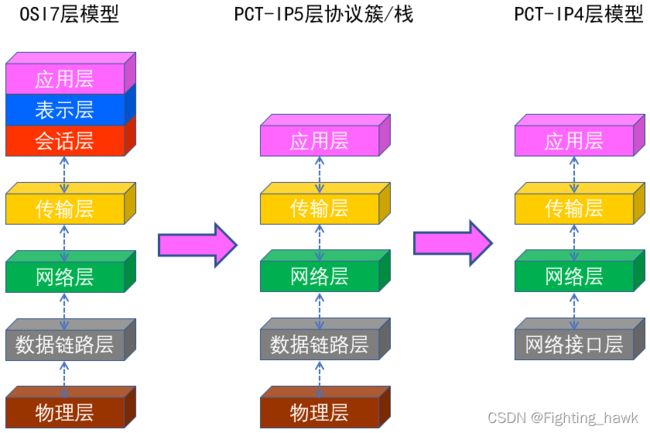

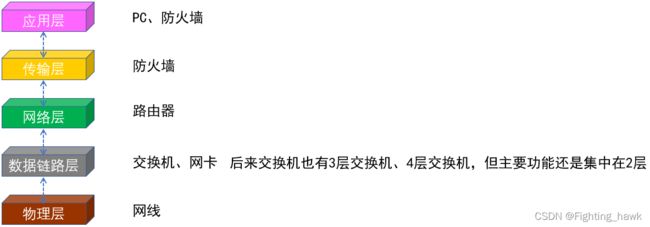

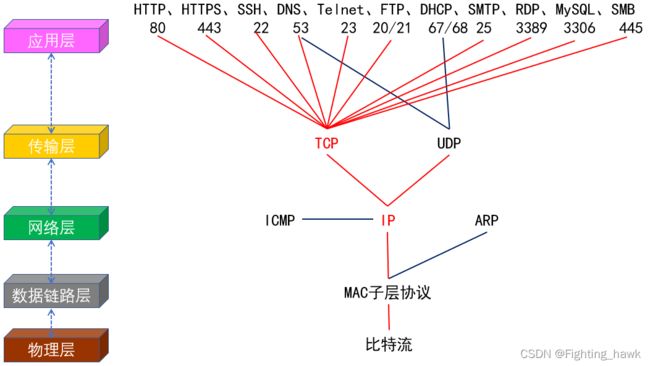

目录一.网络概述1.网络的概念2.网络发展是3.网络的四要素4.网络功能5.网络类型6.网络协议与标准7.网络中常见的概念8.网络拓补结构二.网络模型1.分层思想2.OSI七层模型3.TCP/IP五层模型4.数据的封装与解封装过程三.IP地址1.进制转换2.IP地址定义3.IP地址组成成分4.IP地址分类5.地址划分6、相关概念一.网络概述1.网络的概念两个主机通过传输介质和通信协议实现通信和资源

- 日历插件-FullCalendar的详细使用

老马聊技术

JavaScript前端javascript

一、介绍FullCalendar是一个功能强大、高度可定制的JavaScript日历组件,用于在网页中显示和管理日历事件。它支持多种视图(月、周、日等),可以轻松集成各种框架,并提供丰富的事件处理功能。二、实操案例具体代码如下:FullCalendar日期选择body{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px;}#calendar{max-width:900

- Python多版本管理与pip升级全攻略:解决冲突与高效实践

码界奇点

Pythonpythonpip开发语言python3.11源代码管理虚拟现实依赖倒置原则

引言Python作为最流行的编程语言之一,其版本迭代速度与生态碎片化给开发者带来了巨大挑战。据统计,超过60%的Python开发者需要同时维护基于Python3.6+和Python2.7的项目。本文将系统解决以下核心痛点:如何安全地在同一台机器上管理多个Python版本pip依赖冲突的根治方案符合PEP标准的生产环境最佳实践第一部分:Python多版本管理核心方案1.1系统级多版本共存方案Wind

- tcpdump交叉编译

weixin_45673259

tcpdump测试工具网络

1.下载路径官网:https://www.tcpdump.org/2.编译解压:tar-xflibpcap-1.10.4.tar.xztar-xftcpdump-4.99.4.tar.xz编译libpcap./configure--host=mips-v720s229-linux--target=mips-v720s229-linuxCC=/opt/A1/mips-gcc720-uclibc229

- 玩转Docker | 使用Docker部署gopeed下载工具

心随_风动

玩转Dockerdocker容器运维

玩转Docker|使用Docker部署gopeed下载工具前言一、gopeed介绍Gopeed简介主要特点二、系统要求环境要求环境检查Docker版本检查检查操作系统版本三、部署gopeed服务下载镜像创建容器检查容器状态检查服务端口安全设置四、访问gopeed应用五、测试与下载六、总结前言在当今信息爆炸的时代,高效地获取和管理网络资源变得尤为重要。无论是下载大型文件还是进行日常的数据传输,一个稳

- Docker指定网桥和指定网桥IP

$dockernetworklsNETWORKIDNAMEDRIVER7fca4eb8c647bridgebridge9f904ee27bf5nonenullcf03ee007fb4hosthostBridge默认bridge网络,我们可以使用dockernetworkinspect命令查看返回的网络信息,我们使用dockerrun命令是将网络自动应用到新的容器Host如果是hosts模式,启动容

- UNIX域套接字

1、UNIX域套接字的定义UNIX域套接字是进程间通信(IPC)的一种方式,不涉及网络协议栈,因此在同一台主机上的通信中,它比基于TCP/IP协议的网络套接字更快速、更高效。2、UNIX域套接字的分类字节流套接字(SOCK_STREAM):提供面向连接的、可靠的数据传输服务。数据报套接字(SOCK_DGRAM):提供无连接的数据传输服务,数据以独立的数据报形式传输。3、UNIX套接字与TCP/IP

- 从《哪吒 2》看个人IP的破局之道|创客匠人

《哪吒2》以破竹之势登顶中国影史票房榜,不到9天票房突破62亿,观众自发为其“冲百亿”的热情,揭示了一个朴素却深刻的商业逻辑:IP的真正生命力,不在于短暂曝光,而在于用户愿意用行动投票的长期信任。这种逻辑,同样适用于2025年个人IP的增长突围。流量失效的真相:用户体验断层终结增长如今的IP运营者常陷入一个误区:疯狂追逐流量,却留不住用户。短视频投流成本翻倍,内容越做越多粉丝却不涨,好不容易成交的

- Kimi Chat 1.5 与 2.0 架构升级对比

charles666666

人工智能transformer深度学习产品经理chatgpt

1.5版的MoE架构优化KimiChat1.5采用了优化后的MoE架构,其核心在于“专家网络动态路由”。这一机制类似于快递系统智能选择最优路径,能够根据输入数据的特性动态分配计算资源。这种优化显著提升了模型的计算效率,同时降低了硬件资源的浪费。在实际应用中,这意味着开发者可以在相同的硬件配置下处理更复杂的任务,或者在有限的资源下实现更高的性能。2.0的混合专家系统创新点与1.5版相比,KimiCh

- docker0网卡没有ip一步解决

ξ流ぁ星ぷ132

tcp/ip网络服务器

正常查看ip的时候一直显示没有ip这里先删除docker0网卡iplinkdeletedocker0然后重启服务systemctlrestartdocker再次查看显示有ip了并且查看配置文件也是正常的cat/etc/docker/daemon.json{"registry-mirrors":["https://docker.m.daocloud.io","https://docker.imgdb

- matlab卷积矩阵绝对值,MATLAB矩阵分析和计算

weixin_39928736

matlab卷积矩阵绝对值

MATLAB矩阵分析和计算编辑锁定讨论上传视频本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!《MATLAB矩阵分析和计算》是清华大学出版社出版的一本图书。[1]书名MATLAB矩阵分析和计算作者杜树春出版社清华大学出版社出版时间2019年6月1日定价59元ISBN9787302524816印次1-1印刷日期2019.04.23MATLAB矩阵分析和计算图书内容编辑本书侧重

- html页面js获取参数值

0624chenhong

html

1.js获取参数值js

function GetQueryString(name)

{

var reg = new RegExp("(^|&)"+ name +"=([^&]*)(&|$)");

var r = windo

- MongoDB 在多线程高并发下的问题

BigCat2013

mongodbDB高并发重复数据

最近项目用到 MongoDB , 主要是一些读取数据及改状态位的操作. 因为是结合了最近流行的 Storm进行大数据的分析处理,并将分析结果插入Vertica数据库,所以在多线程高并发的情境下, 会发现 Vertica 数据库中有部分重复的数据. 这到底是什么原因导致的呢?笔者开始也是一筹莫 展,重复去看 MongoDB 的 API , 终于有了新发现 :

com.mongodb.DB 这个类有

- c++ 用类模版实现链表(c++语言程序设计第四版示例代码)

CrazyMizzz

数据结构C++

#include<iostream>

#include<cassert>

using namespace std;

template<class T>

class Node

{

private:

Node<T> * next;

public:

T data;

- 最近情况

麦田的设计者

感慨考试生活

在五月黄梅天的岁月里,一年两次的软考又要开始了。到目前为止,我已经考了多达三次的软考,最后的结果就是通过了初级考试(程序员)。人啊,就是不满足,考了初级就希望考中级,于是,这学期我就报考了中级,明天就要考试。感觉机会不大,期待奇迹发生吧。这个学期忙于练车,写项目,反正最后是一团糟。后天还要考试科目二。这个星期真的是很艰难的一周,希望能快点度过。

- linux系统中用pkill踢出在线登录用户

被触发

linux

由于linux服务器允许多用户登录,公司很多人知道密码,工作造成一定的障碍所以需要有时踢出指定的用户

1/#who 查出当前有那些终端登录(用 w 命令更详细)

# who

root pts/0 2010-10-28 09:36 (192

- 仿QQ聊天第二版

肆无忌惮_

qq

在第一版之上的改进内容:

第一版链接:

http://479001499.iteye.com/admin/blogs/2100893

用map存起来号码对应的聊天窗口对象,解决私聊的时候所有消息发到一个窗口的问题.

增加ViewInfo类,这个是信息预览的窗口,如果是自己的信息,则可以进行编辑.

信息修改后上传至服务器再告诉所有用户,自己的窗口

- java读取配置文件

知了ing

1,java读取.properties配置文件

InputStream in;

try {

in = test.class.getClassLoader().getResourceAsStream("config/ipnetOracle.properties");//配置文件的路径

Properties p = new Properties()

- __attribute__ 你知多少?

矮蛋蛋

C++gcc

原文地址:

http://www.cnblogs.com/astwish/p/3460618.html

GNU C 的一大特色就是__attribute__ 机制。__attribute__ 可以设置函数属性(Function Attribute )、变量属性(Variable Attribute )和类型属性(Type Attribute )。

__attribute__ 书写特征是:

- jsoup使用笔记

alleni123

java爬虫JSoup

<dependency>

<groupId>org.jsoup</groupId>

<artifactId>jsoup</artifactId>

<version>1.7.3</version>

</dependency>

2014/08/28

今天遇到这种形式,

- JAVA中的集合 Collectio 和Map的简单使用及方法

百合不是茶

listmapset

List ,set ,map的使用方法和区别

java容器类类库的用途是保存对象,并将其分为两个概念:

Collection集合:一个独立的序列,这些序列都服从一条或多条规则;List必须按顺序保存元素 ,set不能重复元素;Queue按照排队规则来确定对象产生的顺序(通常与他们被插入的

- 杀LINUX的JOB进程

bijian1013

linuxunix

今天发现数据库一个JOB一直在执行,都执行了好几个小时还在执行,所以想办法给删除掉

系统环境:

ORACLE 10G

Linux操作系统

操作步骤如下:

第一步.查询出来那个job在运行,找个对应的SID字段

select * from dba_jobs_running--找到job对应的sid

&n

- Spring AOP详解

bijian1013

javaspringAOP

最近项目中遇到了以下几点需求,仔细思考之后,觉得采用AOP来解决。一方面是为了以更加灵活的方式来解决问题,另一方面是借此机会深入学习Spring AOP相关的内容。例如,以下需求不用AOP肯定也能解决,至于是否牵强附会,仁者见仁智者见智。

1.对部分函数的调用进行日志记录,用于观察特定问题在运行过程中的函数调用

- [Gson六]Gson类型适配器(TypeAdapter)

bit1129

Adapter

TypeAdapter的使用动机

Gson在序列化和反序列化时,默认情况下,是按照POJO类的字段属性名和JSON串键进行一一映射匹配,然后把JSON串的键对应的值转换成POJO相同字段对应的值,反之亦然,在这个过程中有一个JSON串Key对应的Value和对象之间如何转换(序列化/反序列化)的问题。

以Date为例,在序列化和反序列化时,Gson默认使用java.

- 【spark八十七】给定Driver Program, 如何判断哪些代码在Driver运行,哪些代码在Worker上执行

bit1129

driver

Driver Program是用户编写的提交给Spark集群执行的application,它包含两部分

作为驱动: Driver与Master、Worker协作完成application进程的启动、DAG划分、计算任务封装、计算任务分发到各个计算节点(Worker)、计算资源的分配等。

计算逻辑本身,当计算任务在Worker执行时,执行计算逻辑完成application的计算任务

- nginx 经验总结

ronin47

nginx 总结

深感nginx的强大,只学了皮毛,把学下的记录。

获取Header 信息,一般是以$http_XX(XX是小写)

获取body,通过接口,再展开,根据K取V

获取uri,以$arg_XX

&n

- 轩辕互动-1.求三个整数中第二大的数2.整型数组的平衡点

bylijinnan

数组

import java.util.ArrayList;

import java.util.Arrays;

import java.util.List;

public class ExoWeb {

public static void main(String[] args) {

ExoWeb ew=new ExoWeb();

System.out.pri

- Netty源码学习-Java-NIO-Reactor

bylijinnan

java多线程netty

Netty里面采用了NIO-based Reactor Pattern

了解这个模式对学习Netty非常有帮助

参考以下两篇文章:

http://jeewanthad.blogspot.com/2013/02/reactor-pattern-explained-part-1.html

http://gee.cs.oswego.edu/dl/cpjslides/nio.pdf

- AOP通俗理解

cngolon

springAOP

1.我所知道的aop 初看aop,上来就是一大堆术语,而且还有个拉风的名字,面向切面编程,都说是OOP的一种有益补充等等。一下子让你不知所措,心想着:怪不得很多人都和 我说aop多难多难。当我看进去以后,我才发现:它就是一些java基础上的朴实无华的应用,包括ioc,包括许许多多这样的名词,都是万变不离其宗而 已。 2.为什么用aop&nb

- cursor variable 实例

ctrain

variable

create or replace procedure proc_test01

as

type emp_row is record(

empno emp.empno%type,

ename emp.ename%type,

job emp.job%type,

mgr emp.mgr%type,

hiberdate emp.hiredate%type,

sal emp.sal%t

- shell报bash: service: command not found解决方法

daizj

linuxshellservicejps

今天在执行一个脚本时,本来是想在脚本中启动hdfs和hive等程序,可以在执行到service hive-server start等启动服务的命令时会报错,最终解决方法记录一下:

脚本报错如下:

./olap_quick_intall.sh: line 57: service: command not found

./olap_quick_intall.sh: line 59

- 40个迹象表明你还是PHP菜鸟

dcj3sjt126com

设计模式PHP正则表达式oop

你是PHP菜鸟,如果你:1. 不会利用如phpDoc 这样的工具来恰当地注释你的代码2. 对优秀的集成开发环境如Zend Studio 或Eclipse PDT 视而不见3. 从未用过任何形式的版本控制系统,如Subclipse4. 不采用某种编码与命名标准 ,以及通用约定,不能在项目开发周期里贯彻落实5. 不使用统一开发方式6. 不转换(或)也不验证某些输入或SQL查询串(译注:参考PHP相关函

- Android逐帧动画的实现

dcj3sjt126com

android

一、代码实现:

private ImageView iv;

private AnimationDrawable ad;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

{

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout

- java远程调用linux的命令或者脚本

eksliang

linuxganymed-ssh2

转载请出自出处:

http://eksliang.iteye.com/blog/2105862

Java通过SSH2协议执行远程Shell脚本(ganymed-ssh2-build210.jar)

使用步骤如下:

1.导包

官网下载:

http://www.ganymed.ethz.ch/ssh2/

ma

- adb端口被占用问题

gqdy365

adb

最近重新安装的电脑,配置了新环境,老是出现:

adb server is out of date. killing...

ADB server didn't ACK

* failed to start daemon *

百度了一下,说是端口被占用,我开个eclipse,然后打开cmd,就提示这个,很烦人。

一个比较彻底的解决办法就是修改

- ASP.NET使用FileUpload上传文件

hvt

.netC#hovertreeasp.netwebform

前台代码:

<asp:FileUpload ID="fuKeleyi" runat="server" />

<asp:Button ID="BtnUp" runat="server" onclick="BtnUp_Click" Text="上 传" />

- 代码之谜(四)- 浮点数(从惊讶到思考)

justjavac

浮点数精度代码之谜IEEE

在『代码之谜』系列的前几篇文章中,很多次出现了浮点数。 浮点数在很多编程语言中被称为简单数据类型,其实,浮点数比起那些复杂数据类型(比如字符串)来说, 一点都不简单。

单单是说明 IEEE浮点数 就可以写一本书了,我将用几篇博文来简单的说说我所理解的浮点数,算是抛砖引玉吧。 一次面试

记得多年前我招聘 Java 程序员时的一次关于浮点数、二分法、编码的面试, 多年以后,他已经称为了一名很出色的

- 数据结构随记_1

lx.asymmetric

数据结构笔记

第一章

1.数据结构包括数据的

逻辑结构、数据的物理/存储结构和数据的逻辑关系这三个方面的内容。 2.数据的存储结构可用四种基本的存储方法表示,它们分别是

顺序存储、链式存储 、索引存储 和 散列存储。 3.数据运算最常用的有五种,分别是

查找/检索、排序、插入、删除、修改。 4.算法主要有以下五个特性:

输入、输出、可行性、确定性和有穷性。 5.算法分析的

- linux的会话和进程组

网络接口

linux

会话: 一个或多个进程组。起于用户登录,终止于用户退出。此期间所有进程都属于这个会话期。会话首进程:调用setsid创建会话的进程1.规定组长进程不能调用setsid,因为调用setsid后,调用进程会成为新的进程组的组长进程.如何保证? 先调用fork,然后终止父进程,此时由于子进程的进程组ID为父进程的进程组ID,而子进程的ID是重新分配的,所以保证子进程不会是进程组长,从而子进程可以调用se

- 二维数组 元素的连续求解

1140566087

二维数组ACM

import java.util.HashMap;

public class Title {

public static void main(String[] args){

f();

}

// 二位数组的应用

//12、二维数组中,哪一行或哪一列的连续存放的0的个数最多,是几个0。注意,是“连续”。

public static void f(){

- 也谈什么时候Java比C++快

windshome

javaC++

刚打开iteye就看到这个标题“Java什么时候比C++快”,觉得很好笑。

你要比,就比同等水平的基础上的相比,笨蛋写得C代码和C++代码,去和高手写的Java代码比效率,有什么意义呢?

我是写密码算法的,深刻知道算法C和C++实现和Java实现之间的效率差,甚至也比对过C代码和汇编代码的效率差,计算机是个死的东西,再怎么优化,Java也就是和C