戴冀峰:城市中心体系与公共交通模式耦合发展——《大伦敦规划》的经验与启示...

“

写在前面:

城市中心体系是制定并落实空间发展战略的核心内容,是优化空间结构的关键策略。城市中心体系与公共交通模式紧密耦合,是大伦敦空间发展战略的核心和标志性理念。首先,梳理大伦敦城镇中心网络的政策发展过程,明确特点与分级方法。其次,围绕城市空间、交通空间、要素空间,从宏中微观视角分析政策传递的耦合、叠合、联合特征。再次,针对国家指引优化、地方指南引导、体检指标传递,从国家-市区层面解读政策实施评估。最后,指出亟须建立健全城市中心规划评估体系,明确识别评估方法,完善监测体检机制;认为指引指南、创新机制、体检评估有助于传递深化战略政策要求;强调亟须提升政策移植适应能力,有必要在城市发展战略层面将城市中心体系与公共交通模式紧密耦合。

戴冀峰

北京建筑大学

副教授

研究背景

《大伦敦规划》(The London Plan)是大伦敦市政府的法定空间发展战略,至今已颁布2004、2011、2021三版(2021版于2017年12月发布草案,2021年3月2日颁布)。2004版规划利用城镇中心网络(town centre network)构建城市中心体系;2011版规划整合城市发展关键政策,完善城市中心体系分级依据;2021版规划强化公共交通引导支撑空间发展,城市中心体系与公共交通模式形成耦合关系。

本文聚焦大伦敦城市中心体系与公共交通模式,梳理城镇中心网络的政策制定过程,剖析政策要求在城市、交通、要素三级空间尺度的传递深化关系,解读政策实施通过指引、指南、指标三层技术方法在国家与市区层面实现指导评估,提出建立健全规划评估体系、传递深化战略政策要求、提升政策移植适应能力三点经验启示,为深入理解空间发展战略、推动城市中心体系与公共交通模式耦合发展提供支撑。

政策制定逐步完善

1

起源于2004版规划

2004版规划提出,城镇中心是空间发展战略的关键要素,附录中的城镇中心网络解释可反映各等级中心在提供差异化服务时的相互关系。城镇中心政策(Policy 2A.5/3D.1)要求:政府应与分区合作伙伴共同实施多中心空间战略,在分区发展框架中形成战略稳健的城镇中心网络;城镇中心的功能为零售休闲与基本公共服务;应定期开展体检(health check),结合上位规划优化调整城镇中心网络分级。

这一时期的城镇中心网络政策性较弱,具有“两有两无:有节点无网络、有功能无联系”的特点,利用零售业开发规模进行分级,形成由国际中心(international)、城市中心(metropolitan)、主要中心(major)、区级中心(district)、地方邻里中心(local/neighbourhood)组成的五级城市中心体系。其中,国际中心与城市中心相对明确,而区级中心仍需结合消费能力评估进一步完善。

2

定型于2011版规划

2008年推出的2004修订版规划补充中央活动区临街中心(CAZ Frontage)类型,增加国际、分区、地方三级夜间经济组团(night time economy clusters)作为分级依据。2011版规划及2016年推出的2011修订版规划均强调,附录中的城镇中心网络解释是法定规划的重要组成部分,通过政策发展方向划分高、中、低、更新四类未来增长潜力,通过办公开发指引(office guidelines)划分成熟投资、混合利用、中央活动区三种商业开发选址,提出国际中心、城市中心应具有卓越良好的公共交通服务水平。

这一时期的城镇中心网络政策性有所提升,具有“一强一弱、一重一轻:强节点弱网络、重功能轻联系”的特点,利用零售业开发规模并综合考虑混合利用情况、夜间经济能力进行分级,在服务范围上由昼间经济延展到昼夜经济,在增长模式上由增量提升拓展至存量更新,在空间交通关系上由相互独立过渡为互动交叉。城市中心体系基本定型,并逐渐与社会经济发展关键政策相整合。

3

完善于2021版规划

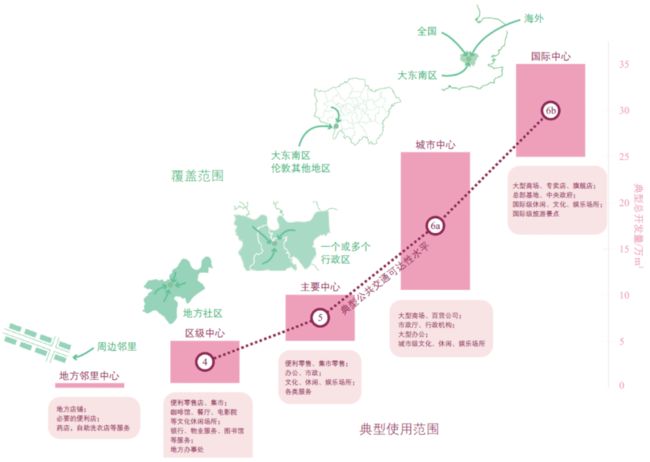

2021版规划扩展开发规模分级依据至零售休闲服务业,调整临街中心为中央活动区零售组团(CAZ Retail Clusters),重组政策发展方向为商业增长潜力、居住增长潜力、战略更新区三类,增加公共交通可达性水平(Public Transport Accessibility Level, PTAL)作为分级依据(见图1)。例如,国际中心位于中央活动区,拥有全球闻名零售休闲店商与国际企业总部,PTAL为最高等级6b,总开发规模可达到25万~35万m2;城市中心位于多个重点地区,拥有大型商场与主要办公场所,PTAL为次高等级6a,总开发规模可达到10万~25万m2。

图1 城镇中心网络分级

资料来源:《大伦敦规划2021》,大伦敦市政府。

城镇中心网络政策(Policy SD8)要求:城镇中心网络是动态变化的,允许改变各类中心的角色与功能,其调整变化需要强有力的证据支撑,并定期开展体检;国际中心、城市中心和主要中心只能通过《大伦敦规划》更改,区级中心、地方邻里中心和中央活动区零售组团可通过地方规划(Local Plan)设定(见表1)。

表1 城镇中心网络各类中心数量(个)

资料来源:根据历版《大伦敦规划》整理。

这一时期的城镇中心网络由附录解释提级为条文政策,具有“两强两重:强节点强网络、重功能重联系”的特点,利用零售休闲服务业开发规模、公共交通可达性水平并综合考虑混合利用情况、夜间经济能力、增长潜力进行分级,达成法定规划层面的战略融合与行动共识,强化公共交通在引导支撑空间发展方面的作用,城市中心体系与公共交通模式形成紧密耦合关系。

政策要求空间传递

1

城市空间宏观耦合

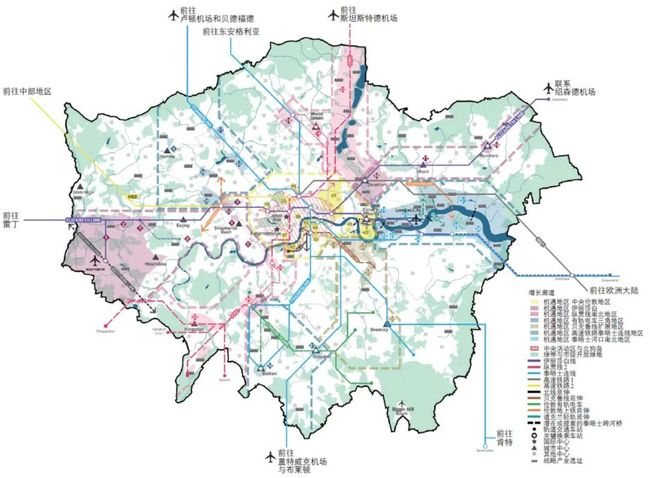

2021版规划通过城镇中心网络、增长廊道和机遇地区,形成战略方向明确、功能结构清晰、空间要素丰富的“一心双核七带多点”空间结构(见图2)。而之前的规划因未能捋顺空间与交通的互动关系,使得机遇地区布局与交通廊道布设缺乏深度关联[1]。机遇地区概念始于2004版规划,指的是与规划公共交通服务紧密联系,可提供大量住房与就业机遇的棕地地区;2021版规划调整为可通过有机更新实现开发扩容的地区、可提供居住就业增长潜力的地区、可借助基础设施补短板提高空间可达性的地区。增长廊道概念始于2008版规划,指的是两条国家级重要廊道,北向的伦敦—斯坦斯特德—剑桥—彼得伯勒廊道和东向的泰晤士河门户廊道;2021版规划调整为深度关联机遇地区的轨道交通廊道。

图2 多中心空间结构示意

资料来源:《大伦敦规划2021》,大伦敦市政府。

城市中心体系政策要求在宏观城市空间上表现为结构功能耦合的特点。其一,城市中心体系与轨道交通系统具有空间耦合关系,两者内在相互作用的外部性最大化可形成高度关联性[2]。其二,两者间的空间耦合关系既能匹配支撑存量建成区更新,又能优化引导增量新建区发展[3]。其三,两者可在空间布局与线网布设、发展轴廊道与线路、中心节点与车站三个层级形成战略目标明确、战术传递连续、层次清晰、关系递进的耦合式规划[4],可有效推动空间发展战略与交通发展战略的互动融合。

2

交通空间中观叠合

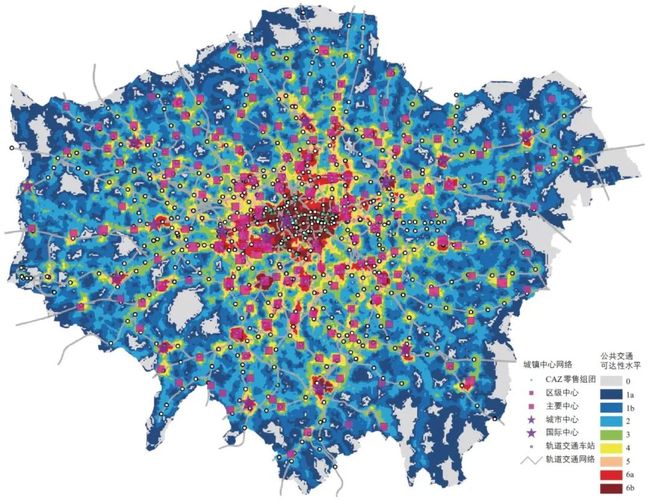

城镇中心网络以PTAL作为分级依据,各级中心在布局联系与影响范围上与PTAL等级形成多中心形态空间叠合关系,围绕中央伦敦沿公共交通走廊,珠链间隔式而非廊道蔓延式布设(见图3)。大伦敦在形态布局上已实现多中心空间结构,但在产业分布与功能联系上仍为高度中心集聚的“一主多副”结构,尚未完全实现特大城市中心体系发展高级形态[5],其市场竞争仍然依赖于差别化的交通区位和产业定位,成熟化、专业化、精细化、高价值的业态持续集聚于中央活动区。

图3 城镇中心网络与公共交通可达性水平

资料来源:基于2016 年版PTAL和城镇中心网络公开数据绘制。

城市中心体系政策要求在中观交通空间上表现为节点场所叠合的特点。其一,政策视角由城市空间聚焦至轨道交通站域地区,PTAL百米栅格划定站域潜力开发边界,节点功能与场所功能的平衡状态确定站域开发更新方向。其二,轨道交通网络结构中心与城市中心体系高等级中心在中心地区叠合、在外围地区分异[6],这意味着公共交通基础设施与城市中心体系共同发挥空间引导与支撑作用,既有物理连通性的应然选择又有公共政策导向性的使然选择。

3

要素空间微观联合

城镇中心网络通过PTAL实现与就业服务、住房供给、停车配建政策的联动。2021版规划中,可持续密度政策(Policy D2)要求就业、服务开发密度应与绿色交通连通性、可达性相匹配;住房供给政策(Policy H1)要求优化城镇中心、轨道交通车站800 m内、现状或规划PTAL等级为3~6地区棕地的实施潜力;停车配建政策(Policy T6)要求大幅压缩上限配建指标。

首先,PTAL结合关键绩效指标(Key Performance Indicator, KPI)调控就业服务类资源投放。2004版规划建立年度监测机制,要求监测PTAL高值地区就业岗位变动情况;2008版规划提出,应保持至少50%的B1类开发(办公、科研)选址于PTAL等级为5~6的地区。

其次,PTAL形成居住密度矩阵调控住房供给。2004版规划依据居住选址与住房类型建立密度矩阵;2008版规划按户均规模细化类型,2011版规划提出可持续居住品质密度矩阵;2021版规划调整住房政策,取消密度矩阵,提出利用小地块、开发混合户型、推进保障租赁房建设等积极供给措施。

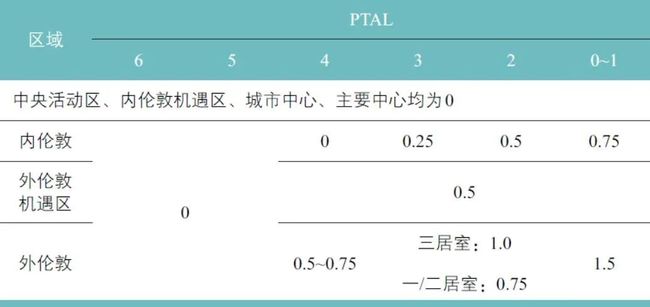

再次,PTAL关联各类开发的停车配建标准调控拥车用车。2004版规划取消下限指标,使用上限指标,就业、商业配建与PTAL绑定,居住配建因实施困难未绑定;2016版规划(停车配建调整版)将居住配建与PTAL绑定,整合至可持续居住品质密度矩阵(见表2);2021版规划对停车配建指标实施激进改革,在高等级中心与PTAL等级为5~6地区实现无车(Car free)零配建(见表3)。

表2 2011 修订版可持续居住品质密度矩阵与停车配建上限标准

资料来源:《大伦敦规划2016》,大伦敦市政府。

表3 2021 版居住开发停车配建上限标准(个·户-1)

资料来源:《大伦敦规划2021》,大伦敦市政府。

城市中心体系政策要求在微观要素空间上表现为联合配置优化的特点。其一,PTAL作为联系纽带将城市中心体系与经济、就业、住房、交通四个社会发展关键供给侧要素衔接整合,组合政策极大地提高政策实施的效力与效率,增强政策干预的合法性与可行性[7]。其二,轨道交通站域地区降低小汽车拥有量与用车强度,不是直接依靠轨道交通供给实现,而是压低停车配建、治理路内停车、提供优质公共交通服务、增加步行可达机遇、发展小型及租赁住房、适度提高开发强度等空间要素综合影响的结果[8]。

政策实施指导评估

1

国家指引持续优化

城市中心体系在早期仅关注中心节点而不是网络体系,依据中心地理论对零售业开发进行指引。1962年住房与地方政府部、交通部联合发布1号规划公告《城镇中心:更新方法》(Town Centres: Approach to Renewal)[9],1988年环境部颁布首个国家层面规划政策指引《PPG6:主要零售开发》(Planning Policy Guidance 6: Major Retail Development),1996年修订版《PPG6:城镇中心与零售开发》(Planning Policy Guidance 6: Town Centres and Retail Developments)提出城镇中心优先政策(Town Centre First)和规划引领方法(Plan-led Approach)、地域排查顺序方法(The Sequential Approach)[10]。

2003年副首相办公室发布《沟通:交通与社会排斥性报告》(Making the Connections: Final Report on Transport and Social Exclusion)[11],要求法定地方交通规划(Local Transport Plan)通过易达规划促进社会融合,改善所有人前往就业、教育、医疗、餐饮零售等服务设施的平等性。这标志着城市中心体系的政策范畴开始由零售业开发拓展至社会全领域协调发展,政策焦点逐渐由基于等级规模的中心地范式转向基于“节点—联系”流空间的城市网络范式[12]。

2005年PPG6调整为规划政策说明《PPS6:城镇中心规划》(Planning Policy Statement 6: Planning for Town Centres),要求空间发展战略应明确城镇中心等级、类型与特征并形成城镇中心网络。2012年《国家规划政策框架》(National Planning Policy Framework)要求地方政府将城镇中心定位为经济发展核心,地方规划应确定城镇中心网络和等级,保持对未来预期经济变动的政策韧性。2019年修订版《国家规划政策框架》补充要求,为促进城镇中心长期活力和多样性增长,允许包含住房在内的适度混合利用以应对零售休闲业的快速变化。

2

地方指南积极引导

为了确保城镇中心政策的有效实施,大伦敦市政府于2014年出台《城镇中心补充规划指南》(Supplementary Planning Guidance: Town Centres)(2021版规划的配套文件更新了相关内容,该文件已废止),包括支撑演变与多样化、实施高密化混合利用住房、保证品质、提升可达性与连通性、地区再生举措、主动管理策略、外伦敦战略地区共7方面27条实施对策。

在交通对策上,鼓励各行政区与合作者为实现高密度开发、地区再生与强化,探索更多路径方法,如提供公共交通专项改善资金,提升绿色出行与物流配送服务,打造更好的街道(Better Streets)、营造高品质公共空间,移除冗余交通标志、完善寻路设施,推进共享出行、加强交通管理等。

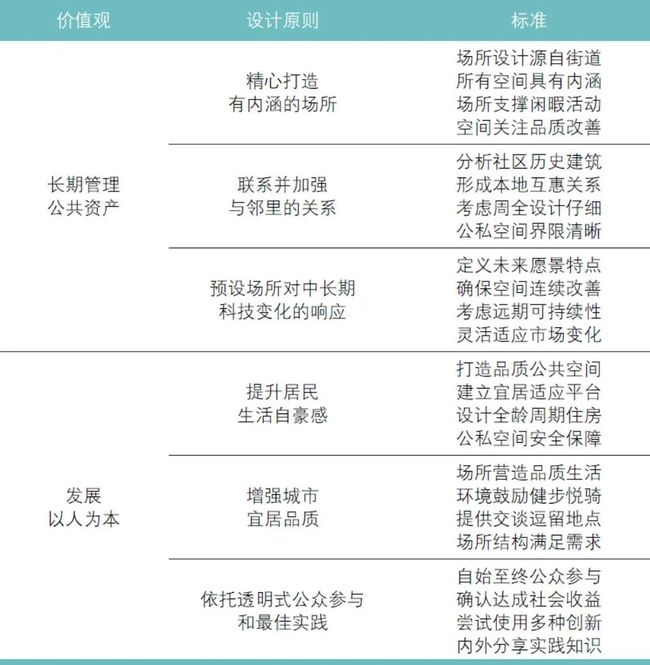

同时,为了推动《市长交通战略2018》(Mayor's Transport Strategy 2018)政策落实,利用剩余交通用地开展以保障性住房为主的房地产开发(Proposal 96),对轨道交通车站、公共汽车场站等交通场站用地进行上盖开发与复合利用(Proposal 97)。伦敦交通局制定面向房地产开发合作伙伴的设计原则[13]与环境原则[14],在提供基本要求的同时激励建筑师与设计师创造高品质方案。为了让合作伙伴与利益相关方更好地掌握混合开发示范项目中的创新方法,伦敦交通局还提出基于长期公共资产管理、以人为本发展两大价值观的6项设计原则24条准则[15](见表4)。

表4 伦敦交通局创新方法的6项设计原则

资料来源:文献[15]。

3

体检指标逐层传递

1996年修订版《PPG6:城镇中心与零售开发》在国家层面要求地方政府对城镇中心开展健康监测,引入交通可达性指标反映各种交通方式抵离便捷性。2009年社区与地方政府部发布《城镇中心规划实践指南》(Planning for Town Centres: Practice Guidance on Need, Impact and the Sequential Approach)[16],建议定量需求评估原则上应每5年一次,并结合定性判断为长期决策提供支撑。

大伦敦市级城镇中心体检至今已在1994,2000,2006,2009,2013,2017年度开展6次。以2017年度体检为例[17],其通过城镇中心网络分级方法明确各类中心总开发规模、用地配比和PTAL等级(见表5)。交通类指标包括PTAL分布、自行车道里程、45分钟交通圈人口及就业岗位覆盖情况、分类型道路交通事故、停车位供给和停车收费。

表5 城镇中心网络分级指标与阈值

1) 1英镑约合8.9722 元人民币。

资料来源:文献[17]。

而区级城镇中心体检则由各行政区结合同期市级体检自行确定。以中央活动区内的西敏寺城为例,该地区至今已在1998,2003,2008,2013,2018年度开展5次体检。在2018年度体检中[18],因各高等级中心指标已上报市级体检,交通类指标仅包括PTAL分布和各级中心交通状况的定性描述。体检建议继续坚持城镇中心优先政策,应结合2021版规划,将传统零售中心分级调整为具有更广泛政策内涵的城镇中心网络分级,以支撑商业与社会综合发展,还应出台有效政策灵活调整用地投放并继续提高绿色交通可达性。

经验启示

1

建立健全规划评估体系

城市中心体系是制定并落实空间发展战略与相关城市政策的核心内容,是优化空间结构的关键策略,聚焦“空间如何发展、发展如何引导、政策如何传导”[19]。大伦敦城市中心体系同样具有整体性、等级性、差异性、非均衡性特征[5],但有别于国内行政管制意图明显、计划思维主导的城镇体系,其逻辑主线在于构建多中心形态、市区两级、序列分明、政府引导、市场响应、监测评估、调整优化的结构引导型空间参照系与整合政策,通过调控配置商业、产业、住房、公共交通、公共服务等空间资源要素,实现空间功能联系优化、空间组织效率提升,进而强化经济集聚效应、保障民生服务与福祉、提高城市综合竞争力。其紧扣发展关键点,以零售、休闲和办公为主的城镇中心是经济发展的核心,绿色交通的引导支撑、公共服务的完善提质可促进社会全领域协调发展。由开发规模、混合利用情况、夜间经济能力、增长潜力与PTAL整合而成的综合承载力可为各级城镇中心发展提供清晰分级指标与阈值。

当前阶段亟须建立健全城市中心规划评估体系,明确识别评估方法,完善监测体检机制。明确识别评估方法旨在基于现状情况建立体系,实现规划评估体系的从无到有;完善监测体检机制旨在基于发展要求健全体系,实现规划评估体系的从有到好。总体规划实施评估层面的城市体检以公共政策视角评价政策实施情况,是“诊断—处方”级别的全身性均值化检查;城市中心体系体检则是城市体检的补充深化,以空间绩效视角评价实施效力与效益,是“处方—疗效”级别的关键部位精细化检查[20]。

2

传递深化战略政策要求

大伦敦空间发展战略的核心在于城市中心体系与公共交通模式紧密耦合。2021版规划通过整体方法(Holistic Approach)将过去与城市交通联系不够紧密的空间廊道重新塑造为以轨道交通为本底的增长廊道,强化增长廊道与机遇地区的空间呼应,解锁职住增长潜力,释放各级城镇中心发展动能,实现良性增长(Good Growth)政策目标,并在交通、住房、经济等专项战略与行动计划中同步贯彻执行。宏观城市空间上,支撑中央伦敦与内伦敦存量地区的有机更新、引导外伦敦增量地区的有序发展;中观交通空间上,以地区再生与强化语境倡导城镇中心站域空间的多样化、高密度、高品质混合开发;微观要素空间上,以PTAL作为政策工具将城市中心体系与经济、就业、住房、交通四大供给侧要素紧密衔接。

处于不同时期、用于不同层级、面向不同对象的国家指引与地方指南都有助于空间战略传递深化、政策路径调整纠偏,确保空间发展战略中的愿景目标能够如期如质实施实现。实施保障方面,大伦敦政府出台一系列实施指南、规章制度与公共政策,完善市场化要素配置,引入公交特许经营、服务质量激励、土地溢出收益分配、开发成本分担补偿等创新机制,建立足够透明与信任的公众参与协商模式,形成政府—企业—社会多元合作治理格局。实施评估方面,城镇中心三级体检指标逐层传递确保城市中心体系政策的有效传导,国家层级向下传递社会经济发展宏观政策下的一级指标及内涵,大伦敦层级通过空间发展战略、补充规划指南分解国家要求并细化二级指标,各行政区层级结合实际情况通过地方规划落实市级要求并形成调整优化建议向上反馈。

3

提升政策移植适应能力

尽管历版大伦敦规划均未提及以公共交通为导向的发展(Transit Oriented Development, TOD)概念,但英国学界普遍认为其在中微观廊道站域层面体现了典型的TOD伦敦模式[21-22],在首要要素、核心内容、公共交通服务等方面与TOD卡尔索普模式有着相似观点。例如TOD卡尔索普模式认为[23],“每个TOD都必须有一个混合型核心商业区毗邻公共交通车站”“TOD完全可以,或者说应该,离开公共交通而发展,只要有一个合理的对步行的关注度和一个更健康的社区结构”“土地利用模式应该引导公共交通服务规划,而不是指望公共交通去改造现状使其达到公共交通所要求的密度”。

近期中国各城市火热开展的TOD开发多为直接套用自下而上的TOD卡尔索普模式,这种中微观层面以公共交通为导向的开发多缺失城市中心体系的战略要求,缺乏空间战略与城市综合政策的统筹施策,表现为尚未建立经得起考验的空间战略及框架就运动式推进轨道交通线网与微中心建设,尚未形成经济、就业、住房、交通政策联动就简单模仿容积率奖励、用地指标腾挪、站城一体化等手段。这也必然导致上级政府妥协受制于下级发展诉求、决策过程被基础设施投资企业与房地产商过度干预等不良后果。

当前阶段亟须提升政策移植适应能力,摆脱粗放的政策复制或模仿,努力实现政策组合与启发[24]。以城市中心体系与公共交通模式紧密耦合作为宏观层面城市发展战略是极为必要的。这一战略以自上而下方式对中微观廊道站域开发划定空间约束并提出战略要求,可有效避免自下而上开发模式所引发的角色错位与监管失效;同时,公平依靠的是政府引导、效率依靠的是市场推动,这一战略亦可有力推进公平、高效的政府市场合作格局的实现。

结语

2021年,中共中央、国务院公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出“加快转变城市发展方式,统筹城市规划建设管理,实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升。推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式。优先发展城市公共交通,建设自行车道、步行道等慢行网络”。

新时期、新目标需要匹配新认识、新模式,空间发展战略要与交通发展战略互动融合,要以精明增长、有机更新之策略应对城市发展要求,在提质提效的同时追求生态环保、公正公平的可持续发展目标。《大伦敦规划2021》的标志性理念是城市中心体系与公共交通模式紧密耦合,其在城市、交通、要素三级空间尺度传递深化战略政策要求,通过指引、指南、指标三层技术方法实现城市中心体系的指导评估,对促进中国城市健康发展、推动空间发展战略有效实施具有积极的指导意义,值得各级决策者与从业者深入学习借鉴。

参考文献(上滑查看全部):

[1] 王如昀. 伦敦以交通引领城市发展理念与方法简介[J]. 北京规划建设,2020(3):188-191.

[2] 潘海啸,任春洋. 轨道交通与城市公共活动中心体系的空间耦合关系:以上海市为例[J]. 城市规划学刊,2005(4):76-82.

Pan Haixiao, Ren Chunyang. Study on Spatial Coupling Between the Metro and Urban Activity Center: Case Study in Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 2005(4): 76-82.

[3] 惠西鲁,姜翠梅. 轨道交通站点与城市中心节点耦合规划设计研究[J]. 规划师,2014,30(1):116-120.

Hui Xilu, Jiang Cuimei. Rail Stations and Urban Centers Coupling Planning[J]. Planners, 2014, 30(1): 116-120.

[4] 张琼,边经卫. 城市中心体系与轨道交通耦合演化规律[J]. 城市交通,2017,15(6):51-56.

Zhang Qiong, Bian Jingwei. Evolution of the Linking Urban Central Areas with Rail Transit Development[J]. Urban Transport of China, 2017, 15(6): 51-56.

[5] 杨俊宴,章飙,史宜. 城市中心体系发展的理论框架探索[J]. 城市规划学刊,2012(1):33-39.

Yang Junyan, Zhang Biao, Shi Yi. On Theoretical Frameworks of Urban Center System Development[J]. Urban Planning Forum, 2012(1): 33-39.

[6] Zhang Yuerong, Marshall S, Manley E. Network Criticality and the Node-Place-Design Model: Classifying Metro Station Areas in Greater London[J]. Journal of Transport Geography, 2019, 79: 102485.

[7] Givoni M. Addressing Transport Policy Challenges Through Policy-Packaging[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2014, 60: 1-8.

[8] Chatman D G. TOD真的需要公共交通吗?轨道交通可达性以外的重要因素探讨[J]. 叶峰,杨策. 城市交通,2015,13(1):80-94+51.

Chatman D G. Does TOD Need the T? On the Importance of Factors Other Than Rail Access[J]. Ye Feng,Yang Ce. Urban Transport of China, 2015, 13(1): 80-94+51.

[9] TPR. Editorial Notes[J]. The Town Planning Review, 1962, 33(3): 165-170.

[10] 安妮·芬德利,利·斯帕克斯. 英国零售业规划政策评述[J]. 周蕾. 国际城市规划,2014,29(3):15-21.

Findlay A, Spars L. Retail Planning Policy in the United Kingdom[J]. Zhou Lei. Urban Planning International, 2014, 29(3): 15-21.

[11] ODPM. Making the Connections: Final Report on Transport and Social Exclusion[R]. London: Office of the Deputy Prime Minister, Social Exclusion Unit, 2003.

[12] 马学广,李贵才. 西方城市网络研究进展和应用实践[J]. 国际城市规划,2012,27(4):65-70+101.

Ma Xueguang, Li Guicai. Progress and Application Practice in Western City Network Studies[J]. Urban Planning International, 2012, 27(4): 65-70+101.

[13] TFL. TFL Property Development: Design Principles for TFL Development Partners[R]. London: Transport for London, 2017.

[14] TFL. TFL Property Development: Environmental Principles for TFL Development Partners[R]. London: Transport for London, 2017.

[15] TFL. Transport for London Property: Design Principles[R]. London: Transport for London, 2020.

[16] DCLG. Planning for Town Centres: Practice Guidance on Need, Impact and the Sequential Approach[R]. London: Department of Communities and Local Government, 2009.

[17] GLA. 2017 London Town Centre Health Check Analysis Report[R]. London: Greater London Authority, 2018.

[18] City of Westminster. City Plan 2019-2040: Town Centre Health Checks Report 2018-2019[R]. London: City of Westminster, 2019.

[19] 晏龙旭,王德,张尚武,等. 国际大都市中心体系规划的经验与借鉴:基于五个案例城市的研究[J/OL]. 国际城市规划,2021:1-15. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20210121.1806.002.html.

Yan Longxu, Wang De, Zhang Shangwu, et al. Experience and Implications of Urban Centers Planning in International Metropolises: Based on 5 Cases[J]. Urban Planning International, 2021: 1-15. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20210121.1806.

002.html.

[20] 石晓冬,王吉力,杨明. 北京城市总体规划实施评估机制的回顾与新探索[J]. 城市规划学刊,2019(3):66-73.

Shi Xiaodong, Wang Jili, Yang Ming. Review and Exploration of Beijing's Master Plan (2016—2035)Evaluation[J]. Urban Planning Forum, 2019(3): 66-73.

[21] Papa E. Implementing Transit Oriented Development in Greater London[C]//Knowles R D, Ferbrache F. Transit Oriented Development and Sustainable Cities. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2019: 186-197.

[22] Knowles R D, Ferbrache F, Nikitas A. Transport's Historical, Contemporary and Future Role in Shaping Urban Development: Re-Evaluating Transit Oriented Development[J]. Cities, 2020, 99: 102607.

[23] 彼得·卡尔索普. 未来美国大都市:生态·社区·美国梦[M]. 郭亮,译. 北京:中国建筑工业出版社,2009.

[24] Dolowitz D P, Marsh D. Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making[J]. Governance: An International Journal of Policy and Administration, 2000, 13(1): 5-24.

《城市交通》2021年第5期刊载文章

欢迎加入智能交通群!加微信号automan332,标注”加群“。