闹钟响的时候,其实我已经醒了。小伙伴Mads从外面上厕所回来,他看看我,我看看他,他爬上床继续又睡了。

从缅甸的卡劳(Kalaw)徒步到茵莱湖(Inle Lake)要三天两夜。因为不接受单独成行,生平第一次和陌生人一起组团,他们是来自丹麦的Mads和来自瑞典的Eml。除了向导Geeta之外,只得我一个女队员,不过一路上男女平等无处不在,晚上到了落脚的山村,我们几个睡在一张大通铺上。也因此,我得到重要证据来打破朋友圈的谣言:谁说外国人民不穿秋裤?

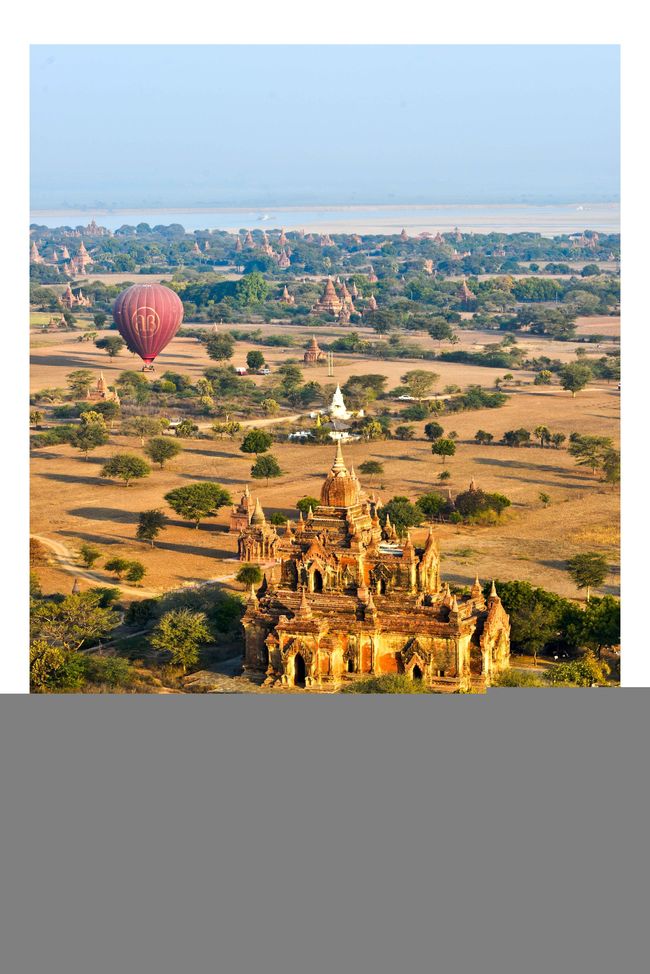

的确,这山里的夜晚出奇的冷,刚住进来时看到每个人的床头放着两床毯子,我们都哈哈一笑。然而到了第二天早上,所有人都在抱怨毯子太短盖不到全身,除了我——在北欧人民面前,我简直像郭小四一般渺小。不过,冷不分国界,凌晨四五点最难将息,冷风顺着窗户缝咝咝漏进来。厕所搭建在外面,下了千万次决心才爬出热被窝,打着头灯跑出去解决。回来彻底清醒了,环视除了通铺和墙上贴着的缅甸F4海报之外别无长物的房间,回想几天之前,还坐在包车里驶向黄昏时的乌本桥,还在清晨悠悠乘着热气球俯瞰蒲甘的万千佛塔,从热气球上下来我们在荒郊野岭喝着香槟,嗯,还别说,品质还真对得起这一趟的将近300美元大洋。

还是起来吧,只有五点半。主人一家已经在院子里搭起了炉子,不知在烧什么东西,冒着滚滚黑烟。空气凛冽,让人不由憋气。过去一年来从没起过这么早,哦不,除了离开北京来广州那天。坐出租车穿越整个城市,长安街的灯火和我七年之前来到北京一样寥落,但行李忽然就由三大包变成十四箱。而现在,我正缩着头站在缅甸某个不知名村庄的院落水缸边舀水刷牙。时空叠加的感觉非常不真实,但远处的林间兀自冒着的雾气、冰的让人呲牙咧嘴的漱口水又在时刻提醒着,再也没有比这些更为真实的了。

21岁的Mads和25岁的Eml在泰国旅行时认识,于是结伴来了缅甸。一路上二人如同语言学家般不断对比着两国语言的异同。向导Geeta是个23岁的印度裔女生,很瘦小,但简直如一座移动的植物加民俗百科全书,不断给我们普及着路边的花花草草还有村庄部落的历史。相比之下,我则显得面目十分怪异。一路走来碰上无数徒步团,我是唯一一个中国人,还被多次用韩语被打招呼。花(白)痴、历史盲、对北欧语言一窍不通,外加比他们都大,多数情况下我都默默地走在最后,以至于Geeta隔三差五就跑来嘘寒问暖,生怕我一个不留神迷失在茫茫山间。

徒步强度其实不算大,一路上翻过几座小山头,穿行于广袤的乡间田野。相比之前动辄上千级石阶,亦或是连路都没有的徒步经历,这更像是一场文化体验之旅:或遥望着由蒙古族、藏族迁徙而形成的村落;或穿过乡村学校,和教室里的小学生们大眼瞪小眼;我们也入乡随俗,像缅甸人一样嚼着Gong(音似),一种用叶子卷着檳榔和其他香料混合而成的天然提神剂。只不过,第一次我们把里面的硬邦邦的檳榔颗粒当成了牛肉干,统统咽进了肚子里。

渐渐地混熟了,Geeta给我们讲:对面的山峰上有座庙,庙里有个和尚。我接:和尚一个人不寂寞吗?其他人笑推:那你去陪陪他?Mads脚起了泡,夜宿村庄,大家掏出各自的药纷纷往他脚上招呼,五颜六色的药水顺着他的脚趾往下流,他佯装感动:从来没有感受过这样同志般的温暖啊!住宿条件其实简陋,Eml在院子中的无顶茅草房里舀凉水冲凉,我和Geeta笑嘻嘻站在二楼俯视;不过我们的伙食实在是超越想象的惊艳,生平第一次徒步还有厨子随队出征,但见他每天骑着摩托车一骑绝尘先到我们落脚的地点烧菜,其招牌菜牛油果沙拉让我们把这辈子的牛油果份额都吃进肚里。顺便说一句,这里的牛油果便宜到烂大街,以至于北欧人民一边吃一边落泪:我们回家只有土豆啊亲!

这是徒步的第二天傍晚,Mads治好了他的脚,Eml洗完了他的澡,我蓬头垢面,不过好歹各零部件运转正常。暮色四合,正喝啤酒,忽然听到吉他声。原来自从Geeta听说Mads会弹,就暗地里开始撺掇。于是成就了这个吃牛油果唱着歌的神奇夜晚,我们坐在院子里,只有一盏昏暗的灯照亮沉寂的夜色。当真是回首暮云远,灯火夜微明。只可惜了我这个只能拨拉几下的小白,徒然看着眼前这位能从越南买把吉他一路扛到这里的哥们各种炫技,各种没听过。而当我磕磕巴巴弹《旅行的意义》的时候,唉,那场景又是一个时空的叠加,仿佛看到那个下午,还没毕业已失业的我在学校边上的琴行、老师的哈皮狗边上练这首歌的情景。这是我学的第二首歌,我还记得我问老师愚蠢的问题:弹琴应该看左手还是右手。他答:应该闭眼。

再睁开眼,四年多已经过去,琴行变成了露天,老师变成了眼前举着头灯当荧光棒挥舞的徒步战友。只有我,依旧没什么长进。弹筝酒歌不能阻挡春节已经临近,旅程已过大半。呵,我多希望这是大年夜,从往年堆到嗓子眼的丰富熟悉陡然变到眼前的陌生与一无所有,突然间被置换的生活让我再也不能熟视无睹时间的流逝,也燃起前所未有的渴望:要爱,要占有,要打破所有没能打破的枷锁,完成所有未完成的愿望。

Normal 0 10 pt 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE $([{£¥·‘“〈《「『【〔〖〝﹙﹛﹝$(.[{£¥ !%),.:;>?]}¢¨°·ˇˉ―‖’”…‰′″›℃∶、。〃〉》」』】〕〗〞︶︺︾﹀﹄﹚﹜﹞!"%'),.:;?]`|}~¢ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;}

然而,这天并不是大年夜,真正到来的那天我已经结束了徒步,到了茵莱湖。事实上,后来我又见到了Mads和Eml一次,那是在湖上,我们的两条船迎面擦肩而过,我于一瞬间认出Eml那顶像横店鬼子一般的帽子。但回头船已经走远,连同徒步的时光、吉他的和弦、还有那首出发前打算练会却未完成的歌。那歌词我记得清楚,它这样唱道:当天街角流过你声线,沿路旅程如歌褪变。

谈看过的书、去过的地方和我曾见过的生活。