王贻芳院士:为什么中国要探究中微子实验?

日前,在2019腾讯科学WE大会期间,中国科学院院士、高能物理研究所所长王贻芳分享了中微子与光电倍增管探索及实验进程。

他提出,中微子振荡模式在21世纪初只有认定的两种振荡模式,而中国进行的实验验证了第三种震荡模式的存在。就光电问题,他谈到过去光电倍增管一直受到西方国家的垄断,现阶段通过实验,以及优秀企业支持,中国不但可以制造而且还开始展望下一代光电倍增管的发展。

以下为王贻芳演讲内容实录,AI科技大本营(ID:rgznai100)整理:

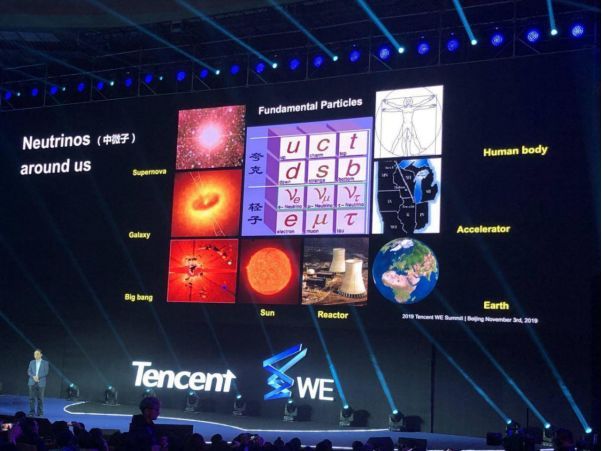

今天和大家谈一谈中微子、光电倍增管和相关的基础科学研究。中微子在我们周围无处不在,从宇宙大爆炸到我们身处的地球、附近的太阳等等都有中微子。其实我们每一个人的人体也是中微子源,每一个人每天会发射出三亿四千万个中微子。

中微子在整个物理学世界当中起着非常重要的作用,在构成物质世界的12个最基本的粒子当中,中微子占了其中的3种,所以说中微子是构成物质世界最基本的单元,我们需要把它研究清楚。

但是非常不幸,我们对中微子的了解非常少,到现在为止我们甚至连中微子质量到底是多少都不清楚。但是我们知道中微子有一点点质量,因为它在宇宙当中数量非常多,在整个宇宙当中每立方厘米大约有300个,所以中微子如果有一点点质量,它对我们整个宇宙的起源、演化以及宇宙大结构的形成都会起非常重要的作用。

中微子:理解宇宙的关键

大爆炸早期,整个宇宙是非常均匀的,有一点点所谓的质量密度涨落,才能形成大的宇宙结构。宇宙大的结构形成以后,才会有银河系、太阳、地球,以及在座的各位。

所以,在座的各位能否存在跟中微子质量到底是多少非常有关系。如果中微子质量为零,这个宇宙里不会有一个有密度涨落的结构,没有这样一个结构,自然银河系和在座的各位就不会存在。

中微子是1930年由著名科学家泡利提出来,它是为了解决在微观世界的能量和动量不守恒问题,因为我们在实验当中发现能量动量不守恒,他就说因为有中微子这种基本无法探测的粒子,使得最后你看到的好像是不守恒,但其实它是守恒的。

1956年,我们真正在实验中发现了中微子,发现者得到了诺贝尔奖。1962年的时候,我们发现其实不只有一种中微子,还有另外两种。

在1958年、第二种中微子发现之前,有一位科学家就建议中微子和反中微子可以发生振荡,这样可以从一种中微子变成另外一种中微子。

有两种中微子以后,大家修正了这个想法,就是电子中微子和缪子中微子也可以发生振荡。1998年,日本科学家发现在大气中微子当中可以有中微子的振荡,这就是非常著名的日本超级神冈实验。

到了2002年,加拿大的SNO实验发现太阳中微子也可以振荡。这两个实验由于发现中微子振荡从而得到了诺贝尔奖。

江门中微子实验及光电倍增

那时我们看到有两种中微子振荡,从物理上来说,三种中微子应该是有三种振荡,所以当时的问题就是我们的另外一个中微子振荡模式,我们把它叫做

θ13,从物理上来说其实有很多所谓对称性的希望,说这个θ13也是可以为零的,作为物理学家就希望知道到底是真的为零还是不为零。

我们在2003年提出实验,到2012年得到了结果,结果告诉我们中微子真的是有第三种振荡模式,这个振荡不为零。

我们目前正在推动的一个新实验叫江门中微子实验,江门中微子实验是我们在2008年大亚湾实验完成之前就提出来的。它是为了研究中微子的质量顺序、精确测量中微子的振荡参数和天体中微子,比如说超新星中微子、太阳中微子、地球中微子等等。

同时,我们也希望寻找一种完全新的衰变,叫无中微子双β衰变,确定反中微子到底是中微子自己本身,还是中微子、反中微子是不一样的粒子。在粒子物理学当中,这是一个非常重要的研究目标。

为了实现这个目标,我们需要建设一个大探测器以及2万吨的液体闪烁体。我们刚才介绍的大亚湾实验里面液体闪烁只有20吨,这差了将近1000倍。2万吨的探测器比目前世界上最大的液体闪烁探测器还要大20倍,日本实验是1000吨,我们是20000吨。

同时,需要把探测器的光收集提高5倍,这与过去相比有巨大提高。为此我们要把探测器液体的透明度提高将近2倍,还有一个非常重要的技术要求,就是要把探测光子的设备——光电倍增管——探测效率提高2倍,也就是和过去超级神冈实验获得的日本滨松公司生产的光电倍增管的效率相比提高2倍。

所有的技术要求加起来产生的一个巨大问题是:我们能不能做,或者世界上是不是真的有人能够做这个事情?事实上在我们提出这个方案的时候,国际上有很多怀疑,认为这样的实验做不出来。

回顾一下这样类似的实验,成功因素主要是什么?虽然设计思想、方案执行、国际合作等因素都很重要,但我们认为突破关键技术的能力在所有因素当中应该是最重要的。关键技术需要长期的积累,并不是你想做就一定能够做出来。

所以发展、积累关键技术,在基础研究中起了一个非常关键的作用。

那我们看看大亚湾实验有哪些关键技术?

第一,液体闪烁体。当时因为国际上有很多类似的实验,失败很多,所以发展出自己的液体闪烁体技术是我们大亚湾实验最重要的要求,非常幸运我们当时做成功了。

第二,光电倍增管。如果你从滨松公司买的话指标差2倍,不够,价钱也是我们不能承受的,大概是我们能够承受价格的2倍以上。所以我们觉得这个实验要想成功的话,一个核心关键问题就是要自己发展光电倍增管。光电倍增管就是把我们看到的光子转换成电子,再把电子放大差不多10的7次方倍。

这种设备实际上是在上世纪30年代发展出来的,它被广泛的应用于医学、核研究、空间科学方面。

在上世纪60年代的时候,中国当时有两个工厂能够生产光电倍增管,但是非常可惜,到上世纪90年代的时候,在市场经济大潮当中,它们都失去了竞争力。

中国应该说生产5吋以上的光电倍增管能力是完全没有的,日本的滨松公司也是50年代、60年代开始建立的,和当时中国生产光电倍增管的工厂几乎同时起步,到80年代的时候,他们发明了一种新的光电倍增管,是20吋的光电倍增管,这个光电倍增管引领了整个光电倍增管技术的潮流,使得日本滨松公司成为世界上最好的光电倍增管生产企业。

20吋的光电倍增管成功研制并有效使用,实际上也是日本的神冈和超级神冈两个实验的最核心、最关键的成功因素,这两个实验分别获得2002年、2015年的诺贝尔奖。日本的小柴昌俊获得了2002年诺贝尔奖,在他的推动下,20吋的光电倍增管在日本发展起来了。

所以,对我们来说,是不是真的能够在中国发展出全新的20吋光电倍增管呢?实际上在这个研究领域,很多人都非常希望发展全新的光电倍增管,特别是提高它的探测效率。

这里面有一些例子,应该说一直到2010年,我们准备开始这个实验的时候,几乎是没有成功的。

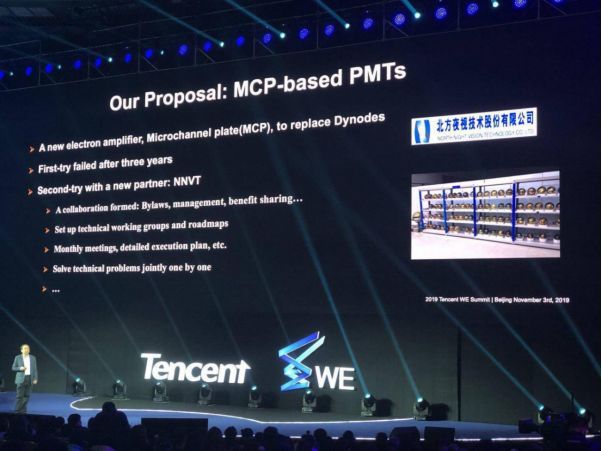

我们当时提出了一个全新的技术方案,采用一种所谓的微通道板,来代替一般光电倍增管当中用的电子放大器件,通过这个技术我们可以提高光的探测效率。

我们第一次找了一家研究所,应该说过了3年时间,这个探索完全失败,做出来的管子没有达到要求。

我们后来找了另外一家企业,叫做北方夜视技术股份有限公司,这家企业技术能力其实当时并不是特别强,但是它有意愿做这件事情。我觉得这个非常重要,不在于你前面有多少技术、有几个科研人员,核心在于你是不是真的下决心愿意做一件前人没有做过的事情。

所以,我们组成了合作组,建立了全新的合作模式,我们制定了章程,预先讨论了未来的收益分配方式,通过这个我们避免了后来可能的一些争议。

同时在整个项目管理当中,我们有每周、每月的会议,经过各种各样的失败以后,最终获得了成功。右边这张照片都是我们做废掉的光电倍增管,都是尸体。从我们最开始算起,经过了8年的努力,得到了全新的、非常好的、达到要求的样管。在这时候我们有一个问题,达到要求的样管对这个企业来说也只是样管而已,它有没有能力做批量生产,能不能把我们需要的两万个20吋的光电倍增管都做出来?所以,我们当时做了一个非常艰难的决定:从南京的北方夜视购买15000个,从日本的滨松购买5000个,这样的话我们在价格、性能、风险的各个方面能做到平衡。

通过这样的竞争,我们得到了最好的光电倍增管,也得到了非常好的价格。如果没有竞争,大概不会有我们最终的这个结果,我们15000个光电倍增管差不多将近是3亿人民币的产值。

最终的效果非常好,到目前为止我们获得了1万多个满足要求的光电倍增管,北方夜视也得到不断地发展,现在在给其它实验提供光电倍增管,同时也在给空间和核探测的应用方面提供微通道板和光电倍增管。

最近它建设了一个很大的研究中心来研究新的光电倍增管,用于医疗仪器设备和工业应用方面。北方夜视从原来纯粹的生产微通道板的一个企业,发展成为一个具有很好研发能力的一个高科技公司。跟我们的科学家合作,他们学会了如何做前人从来没有做过的事情。科学家和工程师在训练方面有本质的不同,两者结合是最理想的技术发展模式之一。

在我们江门中微子实验以后,其实面临另外一个问题:高能物理是不是能够站在世界舞台的中央,是不是在研究、探讨、解决粒子物理当中最核心、最根本的问题?粒子物理现在的核心问题在哪里?

超出粒子物理标准模型的新规律

在已经完成了粒子物理标准模型的建立,所有的粒子都被发现了之后,我们其实面临一个转折点,下一步该往哪儿走。从很多迹象看,需要一个超出标准模型的新物理体系,到底哪一个是对的,理论应该向哪个方面发展,实验应该采用什么样的方式,这个是面临的重大问题。

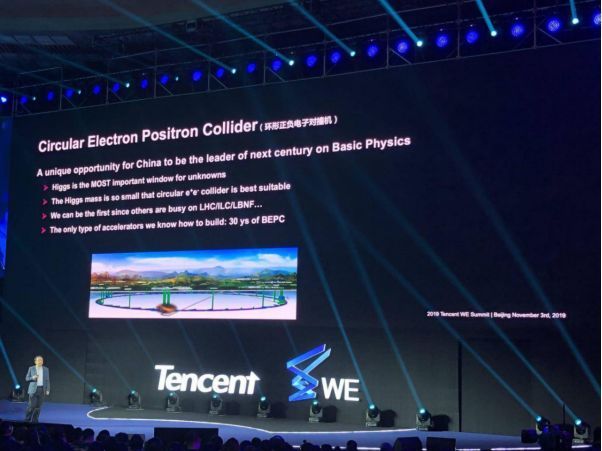

所以,我们提出了自己的思想:建设一个大型的环形正负电子对撞机,它能产生一百万个希格斯粒子。这个想法在国际上得到很好的认可,成为未来发展的首选。对中国来说,这是一个理想选择,是能够引领世界基础物理研究最好的机会。因为:

第一,希格斯粒子是目前粒子物理研究未知领域的一个最重要的窗口;

第二,希格斯粒子质量不是特别重,环形对撞机是一个理想的希格斯粒子工厂,相对于直线对撞机来说,这是效率更高的一种设计;

第三,国际上很多竞争对手像欧洲、美国、日本的手上都有其它正在进行的项目,暂时腾不出手来做环形希格斯粒子工厂;

第四,环形正负电子对撞机刚好是我们会做的,我们有30年的北京正负电子对撞机的经验。同时,就像我们刚刚说的,这样一个装置也会在技术上给我们带来很多机会。

首先,这会推动我们国内现有的一些技术达到国际领先水平,包括精密器械、真空、自动控制、计算机等等。

其次,会使国内现在空白的一些关键技术达到国际先进水平。比如说大功率微波器件、大型低温制冷设备、超导磁铁、专用集成电路等。这些方面国内要么是空白,要么在国际上基本没有影响力,我们希望自己的大型科学装置成为国产设备的第一个用户,来给它一个机会,让它成为国际领先的企业。

最后,有可能发展出一些革命性的全新技术。比如说高温超导到目前为止还没有实现大规模应用,主要还是因为性价比不够。我们需要把这个技术发展起来,使它在最后能够工业化、产业化,能够走入千家万户。还有一个是等离子体加速,会使得未来的加速器更小、更便宜。国际上等离子体加速器还没有真正的应用,我们希望第一个把等离子体加速器给用上,事实上我们在CEPC设计当中已经是世界上第一个把等离子体加速器用上的加速系统。

在CEPC的发展当中一定会有很多像刚才介绍的光电倍增管一样的成功案例。事实上我们和工业界的合作已经开始了。我们的CEPC产业促进会目前有将近70家企业,我们合作开发各种各样的技术、发展各种各样的新手段和能力。

最后总结一下,从刚才的介绍中学到了什么?首先我们可以做世界上最好的科学,世界上最好的科学可以产生最好的技术,大型的科学设施实际上是技术发展的最好触发和推动。科学家如果能够和工程师工作在一起,可以使得技术能力大大加强和发展。国内的需求是我们高科技企业发展所需要的最重要初始推动力。没有第一步,很多高科技企业将没有机会去发展。

我们希望能够得到大家的支持,产生更多国内的需求,在国内做更多更好的科学,推动技术的发展。

对话王贻芳院士

问:我们一直在讲基础科学是无国界的,需要多个国家、多所科研机构来协作,但现在我们国家很多机构都在强调要自主知识产权、自主研发、自力更生。您怎么看待这种现象?

王贻芳:你说的自主可能更多的是指技术,而基础科学研究确实是一个全球性、国际性的,我们当然要有自己的基础科学研究,无论是研究的能力、水平、队伍、成果,这些都需要有。中国是一个人口大国,也是GDP大国,如果不能按份额对国际的基础科学研究有相对应的贡献,那在国际上是没有领导力、没有说服力,也没有影响力的。对整个中国未来的发展甚至更多GDP的发展,也会有负面的影响。

问:很多基础研发大都时候是看不到未来的,但我们还想要提前布局、提前投入,你怎么来看布局、投入和产出之间的关系?

王贻芳:基础科学研究不可以简单地度量,或者可以说度量起来是非常困难的,无论发明什么办法,比如说凭借文章、成果等等,最后都是有偏差的。所以它实际上存在于国际科学界,存在于大家的心目当中,存在于大家对你的评价、认识和尊重中。所以,我们对基础科学的投入,应该是让我们更多的科学家在国际舞台能有话语权和地位、有影响,即学术界互相之间的认可。

我觉得政府或者社会、媒体、大众也没有必要经常问,今天投的钱,明天会出什么成果,这是没有办法回答的,也是不可能回答的。

所以,社会大众、政府应该相信我们的科学家是有追求的,如果没有追求是不会去做科学的,所以应该让科学家去组织科学活动,让他们自己去判断。科学共同体之间互相也会有评价,只是这个评价在很多情况下是存在于大家心里,不太好量化。

无论是社会还是政府都应该给我们更多的空间,相信我们能把这件事情做好,让我们自己组织,不要太多的来评价我们。

问:您之前一直在支持建设下一代粒子对撞机,现在的观点有没有发生改变,因为外界对这个东西的质疑还挺多的,好像不应该花费太多的资金去建设这个东西,最后却没有什么成果产出。此外,最近量子波动速读的出现,更像是一个骗局,就是说小朋友们学习了这个以后,一本10万字的书可能只要1到3分钟快速看完,您怎么看?

王贻芳:我先回答第二个问题,大家能够信这个,这就说明我们公众的科学素养有待提高,对科学缺乏最基本的认识。

再说第一个问题,大型对撞机科学上到底是不是重要,应该交给科学界来评价,而不是普通大众。

举个例子,我们经过5年的努力,全世界最终得到了一个非常清楚的认识,我们未来的大型加速器就是我们提出的这种正负电子环形对撞机,无论是欧洲,还是美国、日本,现在大家都在讨论未来的高能物理发展规划,欧洲的规划明年就会出来,大家就会看到规划写的是什么,都是科学家讨论的关于未来高能物理发展的方向。

未来在中国能否实现建设大型对撞机,这我不知道,但是我知道这是我们科学界需要回答的最中心、最关键、最核心的基本问题。我们中国的科学家有没有勇气、能力,以及得到社会和公众的支持,来做未来科学发展的最重要、最核心的问题。中国的科学发展到今天,实事求是讲,我们绝大部分研究的问题,相当一部分所谓竞争的成功点,打个比方,有点像游击战,边缘上搞一搞,空档上搞一搞,容易的弄一弄。

最难、最核心、最关键的我们其实到目前为止还没有真的做过攻坚战。正负电子对撞机就是一个最核心、最难的问题,敢不敢做代表着中国未来科学发展能否走到舞台中央,在国际舞台上的领先地位靠的是在最核心、最困难、最重大的科学问题在国际领先。

中国的GDP已经是世界第二,我们有一天会成为世界第一,我们不可能永远在世界第一GDP的时候做的科学永远是二流的、跟踪式的、别人不愿意跟你竞争的方向,你应该在最核心、最重要的地方去跟别人竞争。

问:现在公众对于某一项新产品、新技术的热情都非常大,但基础科学由于离我们太远,反而可能不太意识到。但是我们其实知道基础科学的一小步,可以推动应用科学一大步,我们应该怎么样让公众更好地意识到基础科学的价值,以及科学家有没有科普的义务,您觉得呢?

王贻芳:公众应该更深刻地理解我们中国为什么会落后,中国有4000多年的文明,曾经在技术上有很多先进的东西。但在我们的历史当中,从来没有去问更多的为什么。因此我们没有发展出真正现代意义上的科学,无论是数学、物理、化学,基本上是没有的。而西方问了很多听起来毫无意义的“为什么”,最终它搞清楚了比如我们引以为豪的火药的基本原理,能够发展出更强大的火药。理解了指南针的工作原理,能够发展出现代的引航技术,理解了地球的磁场,理解了整个物理学的规律。

所以,如果不掌握基本科学,最终只是知其然而不知其所以然,而掌握了规律以后发展空间是无限的。大部分中国人功利心太重,每件事都要问值不值得、有没有意义,这种习惯是深入骨髓的。几千年来改变也许有一点,但我觉得不够,这就是为什么现在仍然不断地面对这个问题。

所谓的功利心不仅仅体现在对科学的态度上,在我们日常生活中都可以感觉到这种极端或者是短视的功利心。如果不改变的话,天天讲基础科学有多重要也没用,因为免不了“有什么用?”这个问题又提出来。人们如果看不到有用,就觉得不值得投入。这种心态很常见,无论是从孩子的教育拔苗助长,到日常生活上的小事情,都能感受到。

没有什么灵丹妙药来解决这个问题,大家更应该反思我们灵魂深处过度的功利心,应该更多地想一想,中国几千年的历史,为什么到最后会落后?如果这些想清楚了,我们的基础科学研究发展就不会有那么多障碍了。

我国的基础科学投入是人家R&D投入的三分之一,我们是5%,人家是15%,我们呼吁了多年,希望把这个占比提高到10%,很难做到的。为什么?因为大家心里的这个根没有解决,再呼吁也没有用。

真的非常感谢腾讯作为一个企业愿意投入基础科学研究。我们跟国外差了三倍,国外的基础科学投入里有5%是由企业和社会投入的,我们的企业和社会投入几乎是0,这反映了我们社会对这件事的认识。如果社会和企业对这个没有认识,完全靠中央政府,那是不可能的,从5%到提高到15%要靠中央政府、地方和企业及大众的共同投入。当然中央政府的投入比例可以提高,但不可能提高三倍,这么大的幅度是要靠地方政府、要靠企业、要靠社会大众。

问:欧洲核子研究中心应该是国际上大科研、大合作的一个样板,它吸引了全球数千名顶级物理学家,也产出了一些独一无二的成果,比如确认higgs粒子的存在。我们希望站到世界科研舞台的中央,去搞这样一个大的工程、大项目。但这种大科学、大合作的趋势,在您看来还会持续吗?因为国际环境风云变幻,有很多不确定因素。而且大工程建设周期非常长,投入也非常大,您怎么看这个大科研问题?

王贻芳:科学的发展从早期的手眼并用,到后来利用显微镜、望远镜等各种各样的设备,发展到现在大型的空间望远镜、地面大型望远镜、地面大型加速器等等。因为我们研究的问题越来越难,研究的对象要么越来越大、要么越来越小,都是人力极难触及的,所以借助仪器,借助越来越大的仪器,这是不可避免的趋势。所以未来的发展,不可避免还是会需要更大的设备。谁有能力建这个设备,谁最终就能成为世界的领导者。

东西越大越难建造,各种风险就越大,可以想象,最终谁能建谁就是领导者,你想做你就是领导,你不想做你就只能跟着别人做。中国有没有决心成为一个世界的领导者,还是仍然希望延续过去200、300年的发展模式,永远跟在别人后面,只能被别人打败。

问:大科学装置有一批是专用装置,想问一下中国在专用装置上在国际上是什么水平?在政治博弈的情况下,专用装置上的未来规划会有可能改变吗?

王贻芳:中国现在大科学装置应该说可以分三类,一类是所谓社会公益的,比如说授时台这种的;一类是通用的,比如说我们的同步辐射装置;还有一类就是专用装置,需要得到政府支持的。总体来说我们的通用装置跟国际水平已经相差比较小了,当然真正从建设上来说还是有差距的,因为通用装置一般所需要的技术要求和特殊的技巧都比较少,大家都差不多,所以做到和国际水平持平是相对容易的。

技术上常遇到困难的是专用装置,因为专用装置就是你这一小部分科学家自己用,它反映了一小部分科学家的科学思想、技术积累、队伍、能力,所以这是真正显示一个国家大科学装置能力水平的标准。实事求是讲,我们跟国际上的差距是非常大的。目前为止国内最大专用的科学装置的建造费用大约在10亿左右。

国际上这种大型专用装置,比如说专用的科学卫星、大型的加速器、专用的中微子实验装置、引力波的探测等,都是在几十亿美元的水平,我们跟他们相差大约1到2个数量级。我们在专用装置的技术水平、规模和科学能力、科学的领先性等等方面都有很大差距。比如说大型加速器价值这么多钱,到目前为止中国还没有投过这么多钱的装置,但国际上这么多钱的装置却有很多。

我们说大型加速器360亿人民币,5个billion(美元)的,欧洲大型强子对撞机20年前就是5个billion(美元)了,20年前的5个billion(美元)跟今天的5个billion(美元)能一样吗?所以我们即使10年后把大型加速器建起来,也很难说我国在国际上是全面领先的,因为我国在整个投入水平上没有达到一定的规模,也就是说10年、20年以后,中国应该至少有3到5个百亿的基础科研项目。

根本问题首先是解决思想问题。百亿的项目全世界到目前为止专用的装置几十个总是有的,中国一个都没有,你觉得合适吗?

问:您刚刚提到这个项目它涉及资金规模非常大,怎么解决资金来源的问题。其次是前面您也在讲专用机和通用机的差别,但不知道是不是还有另外一个分离方法?比如我们在建造这个设备,它是只能用来检测某一种粒子的存在,还是说它是比较通用的,比如说它是不是今天可以测试中微子,明天是不是可以测试其他的粒子?最后就是关于运营方式,欧洲的粒子对撞机像您提到是专用的,还是说它是会通用?未来它的运营方式会怎样?

王贻芳:可能大家对通用和专用有不同的理解,这里所说的通用是指的来使用的人,不是某一特定类型的科学家。比如说同步辐射光源,有做地质的、做化学的、做材料的、做环境的等等来应用这个装置,所以这个叫通用的。这里的专用是指例如只有粒子物理学家用,别人用不了的,这个区分叫专用跟通用。

至于在粒子加速器上我们说是专用,实际上它也是开放的,全世界的粒子物理学家都可以来用中国的装置。那么欧洲核子中心的装置,实际上全世界的粒子物理学家都可以去用。当然,你要做出你的国际合作投入,你要有一定所谓贡献的承诺才可以去使用、共享,国际合作越广泛,体现装置的先进性越高。

这个装置如果是建在中国,中国自然要出大部分的资金,但是国际科学家(机构)来参加也都会有自己的投入。

忽略政治因素,最终看你这个装置是否优秀,标志之一即为是不是有很多的粒子物理学家来用。如果大家都不来用,只有自己用,那它所谓的卓越性肯定是要打一个问号的。所以专用装置应该而且必须要有国际合作。这样的话,才能够避免在论证的过程当中有太多的偏差。

国际政治环境问题在很多情况下会是短期的,而对科学的追求,全世界科学家的共同目标是长期的,只要这个装置好,最后大家都会来的,我们需要有这个信心。

至于具体的研究目标,你刚才问能不能做中微子,能不能做其它的,这是很难解释的。CEPC的科学目标是用500页的一本书来阐述的,发表给全世界,社会大众在理解它的时候会有困难,也不太容易简短的解释清楚。

简单的说,我们立足物理学,追求的最高目标是解决最基本粒子世界的物理规律。大众问你是不是要发现一个粒子?,发现什么粒子?如果说这个装置不能发现,大众就会认为这个大装置不重要,这样的判断就过于简单化了。

我们粒子物理的发展历史,可以看到有很多人发现了粒子,但并没有得到诺贝尔奖,有很多人没有发现粒子,却得了诺贝尔奖。我们最终关心的是有没有发现粒子物理当中新的规律、新的思想、新的方法。

如果我们现在回过头来具体讨论大型对撞机的话,是要在现有的标准模型已经基本完成的情况下,下一步超出标准模型的新的规律是什么,在哪里?研究这个问题最好的窗口是希格斯粒子,这已经是全球公认的。细节也许大家不关心,但是已经跟全世界的粒子物理学家达成了共识。

当然我不能说100%,免不了1000个人里面有3个人是不对的,我希望做那个,这种事情总是有的。我们看的是整个科学界绝大部分人对这件事情的看法,最终全世界每个国家都会形成自己的粒子物理发展规划,他们在这里面对于未来科学发展的方向和重点都会有非常清楚的阐述。

问:作为一个科研项目的带头人,您其他的课题组比如说一些博士后或者基层科研人员,他们对项目的进展或者应用性,会不会产生一些动力不足或者是信心不足的问题,您是怎么调节整个团队信心的?现在科研界会有一种说法,以论文为导向成为一种现象,您怎么看待这种现象?以及有没有改进的空间?

王贻芳:我们的博士后群体是真正喜欢做基础科学研究的,他们是有追求的,有他的目标和理想,愿意投身去做,所以不需要推动。当然工作中会有各种各样的困难,有些人毕业后也不见得会继续从事基础科学研究,他们会有各种各样的想法,我们会尊重他们的想法,不是说一辈子都得做这个,有的人做了5年、10年以后,他觉得他更喜欢别的东西,我觉得也很好,我们也支持。

在工作当中我们对他们有严格的专业训练,当然对论文也有要求,每个人都必须学会怎么写论文,怎么发表论文,论文应该达到什么创新高度才能发表,这对学生是一个很好的训练,我们对他们是有要求的。

但我们从来不是以论文为唯一指标,我们关心的是到底有没有创新性,有些创新性不能完全从论文当中体现出来,这个我们自己通过专业的评价,对他有激励、指导、帮助等等。

当然我们也承认社会上的论文导向是非常明显的,原因是多方面的,其中一个非常重要的原因是我们现在有各种各样的评审,大家的评判标准不一样。

所以我觉得解决的办法还是要改进我们的评估体系,更多的尊重小同行,或者说减少大评比。社会大众应该相信我们科学家做这个事情是有追求的,我们是能够凭自己的专业学识、组织做好这件事情的。

演讲嘉宾简介: 王贻芳,现任中国科学院高能物理研究所所长,由他所领导的大亚湾中微子实验团队测得新的中微子振荡模式,斩获多项国际殊荣。大亚湾实验曾入选美国《科学》评选的“2012年十大科学进展”,他也因此成为获得基础物理学突破奖的首位中国科学家。未来他或将负责牵头中国大型对撞机建设项目。

(*本文为AI科技大本营整理文章,转载请微信联系1092722531)

◆

精彩推荐

◆