在辉煌中“死去”的中国摇滚之父,沉寂多年后,终于带着新歌回来了

张楚接连发行了新专辑《时空》、《嘿》、《书》。

距离他上次发声,已经过去了两年时间。

《嘿》既像初次见面的腼腆招呼,也像老友归来的亲切问候。而少年如书,在浩瀚时空,待人静读。

乐圈一直说:张楚死了,何勇疯了,窦唯成仙了,用音乐挥洒青春的激情年代不再回来了。

魔岩三杰

张楚死了,是说张楚作为曾经的摇滚诗人,走向了沉寂。那么如今的归来到底是随波逐流,向流行臣服,向商业化低头,还是遗世独立再扬清波呢?

1968年张楚生于湖南,八岁搬往西安,姐姐送给他一把吉他,缓解了他从田间乡野到工业化城市的焦灼不安。

1985年张楚考入陕西机械学院,第二年有了原创作品《太阳车》。

1987年张楚辍学奔赴北京,落脚北大,混迹于北影和中戏,在此期间发表了《姐姐》。

少年成名,随后发表了最重要的三张专辑:

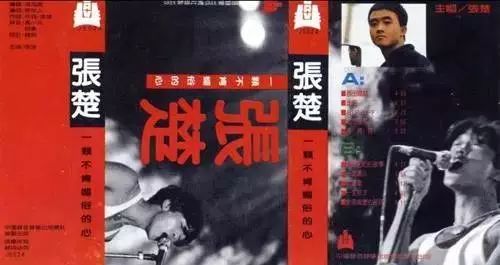

1993年发行个人专辑《一颗不肯媚俗的心》

在独立的年纪,我们常用“出走”表达对自由的渴望,远跨湖山,漂泊浪迹,急着见自己,见天地,见众生。

青春和理想让他不肯媚俗,无惧生存的蒙昧和困惑,摇旗扬帆:

高喊:《走吧》,别停在雨季的山前。

欢唱:《西出阳关》,坐在土地,走在古道,站在隔壁,爬上边墙。

招手吆喝:《将将将》,拱卒,过河,冲啊,吃啊。

1994年发行最为人熟知的专辑《孤独的人是可耻的》。

专辑封面上写到“这是1994年的春天,空气中有一种富裕的气氛。每个人似乎都站在一场洪流之中,等待着来自欲望的冲击。”

身处于社会转型时期的新世相新矛盾之下,尽管人潮汹涌,尽管关乎欲望的考验与抉择都扑面而来,张楚仍是守住了他的朴素和真诚。

《上苍保佑吃完了饭的人民》,极尽讽刺。

《厕所和床》,痉挛疯狂。

《孤独的人是可耻的》拒绝盲从,反对无聊,甘愿在人们眼中变得枯萎。

这些都是一个理想主义者,穿梭繁华与破败之间,感受到的湿漉漉与病怏怏,但《蚂蚁》为其添了一丝活泼,一抹亮色。

相比于把《蚂蚁》看成讴歌人民和无产阶级的歌曲,我更愿意相信:这不是一个过于深刻的表达,这只是张楚单纯的快乐童话。

蚂蚁相比于许多高级于自己的昆虫,平凡不已,但“守着一亩三分地,朋友来做客请他吃块西瓜皮,想想邻居女儿听听收音机”,永远不惆怅不忧伤,在简单的生活中悠然自得,不费力钻营,所以没问题。

所以他的歌除了清醒之下的反抗与批判,还充满着一种天然的,无拘无束的感觉,而这正是张楚区别于其他摇滚人的特有气质。

1998年发行专辑《造飞机的工厂》

被询问最向往的生活方式,张楚曾说“小时候的理想就是有一辆汽车,有一个照相机,然后随便,爱去哪儿去哪儿,想跟谁说话就跟谁说话,我小时候的理想是这样的。”

所以张楚是个摇滚青年,是个孤独诗人,更是个永远的孩子。就像曾经的张楚,和朋友醉倒在儿童乐园的草坪,被保安劝说离开时,还能反驳:“你就把我们当孩子呗,其实我们永远都是孩子,你别轰我们。”

摇滚的确离不开嘶嚎怒吼,离不开狂浪,离不开各种时髦与不羁。但我从来没有觉得那个穿着规规矩矩格子衬衫的张楚,那个看上去呆呆愣愣还有些小乖的张楚,那个眼神清澈局促不安的张楚,那个充满困惑偏头思索的张楚不摇滚。

他较早接受着“垮掉一代”思想,他疑惑敏感局促不安,他对现代生活既有不满,也有热情。相比于其他摇滚人,他更多的不是戳破指责,而是带有深厚人文性的同情,这也让他成为了中国摇滚的一个独特形象。

也许他曾梦想着用他的音乐造巨大的飞机,把人们都带入云端。但文化与艺术是有浪潮的,第三张专辑失去了往日的热势,反响平平。

李皖曾说:“这是一个力量丧失的时代。人群走散了,艺术的社会作用力陡失,艺术家都退缩到内心里去了。”

“金钱至上,商业为先”,时代在游移变幻,人文精神在他们这样一批时代先锋的眼里是出了问题的。

2001年,在中国摇滚人集体迷失的年代,张楚离开了北京,回到了西安。在西安的日子里,他一度陷入郁闷与挣扎,背着大包孤独地穿梭于一场场Live House。

2004年,他在糟糕的贺兰山音乐节上说:“希望大家以后举的不是旗帜,而是钓鱼竿。”

他没有出来纪念红磡,他透过媒体说希望大家把他忘了,他甚至不想继续做音乐了。

2005年他离开西安前往青岛,在青岛的海边,在玫瑰色的天空下,敏感的他不再感到封闭压抑,寻到了自由,开始做一些纯电子的、实验性的东西,开始蓄力着新的出发。

2013年他出现在《天天向上》,毫不扭捏地回答上节目是为了挣钱。

2017年他参加纪录片拍摄,花上一年半时间,重走高僧求法之路。

现在,他租住在北京东六环的农村,自己烧锅炉,自己添煤取暖,喝茶养花。

一次次的离开就像是一次次的反叛。

反叛过程的结束是因为真正深入社会之后,发现这个社会除了有很多令年轻的自己难以接受的不好的、落后的东西,也有很多好的东西,而我们改变不了时代,只能做出自己的最好的选择。

他不再以“冲”的方式来表达一切,他寻到了一种平衡,一种安然,一种朴素温和的力量表达。

而我们却不习惯接受这样的他,将一切看做星星的陨落,天才的死亡。

其实张楚没死,仍是故人模样,只是我们不肯为他撕下标签,放他归于平凡生活,我们缺席了他的成长。

他出走前说:

“我觉得我闪光的地方应该是对这一生有一个真诚的态度。”

他归来后说:

“修行就像褪掉身上的一层伤疤一样,然后变成一个简单的人吧。”

他没变,仍然真诚简单,但如果要去证明辩解,他宁愿选择孤独。

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

拇指阅读

生活 | 文艺 | 新知