暗访上海凶宅:地面用粉笔画着人形,半夜有陌生女子偷偷进屋 | 北洋夜行记083

【北洋夜行记】是魔宙的半虚构写作故事

由老金和他的助手讲述民国「夜行者」的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

北京二环里有个小咖啡馆,我经常去那坐着。那咖啡馆太小,难免会听到旁边人谈话。

有时候,能听到些有意思的事情,或者听到些尴尬的话,偶尔也遇上破口大骂的,或嘎嘎大笑的。

咖啡馆是个可以旁若无人讲话的地方,你好像不太介意给人听去什么。

你聊你的,人家聊人家的,还不会进错片场。巨大的嘈杂又形成完美的白噪音,让你感觉清净。

据说,咖啡馆最早出现时,就是一种放心说、放心听的地儿。

英国第一家专业咖啡馆在牛津,是给学者们辩论的地方,因为咖啡提神,吵架效率高。

描绘伦敦咖啡馆的画作,创作于大约1690至1700年,该画描绘了十七世纪咖啡馆,非常稀有。画中,戴着假发套的男子们坐在长椅上,桌上摆着报纸和咖啡,“吧台”后边有一个女仆为顾客服务。

国内的咖啡馆功能似乎比想象的更多些。

比如,可以交换商业情报,可以开剧本会,可以做买卖,可以睡觉,可以发呆,我还见过在咖啡店里吃麻辣烫的。

但我至今没见过,有谁在咖啡馆里跟陌生人唠嗑。其实,咖啡馆里那种长桌,最初设计的时候,就是让陌生人坐在一起唠嗑的。

前些年,出现了一种叫做“死亡咖啡馆”的活动,挺有意思。

召集一群陌生人聚在咖啡馆,一边喝咖啡,一边聊死亡的话题,自己的死亡或别人的死亡,葬礼坟地什么的,或对死亡的态度,都可以聊。

这是一种很特别的咖啡馆文化。

中国最早的咖啡馆文化出现在民国上海。当时,霞飞路、南京路上有非常多的咖啡馆,里头也经常有人搞辩论,尤其是上海的文化人。

今晚的北洋夜行记,就是一个发生在老上海咖啡馆里的故事。

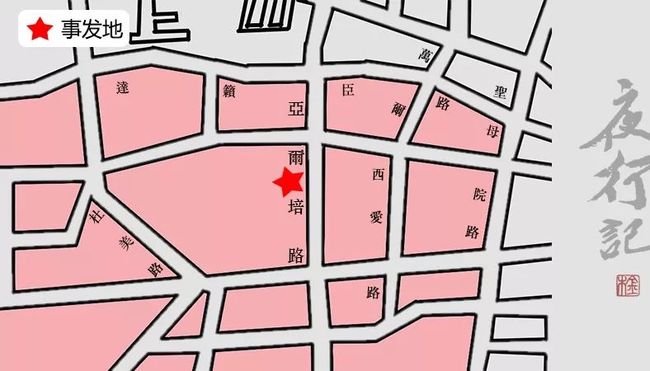

这间咖啡馆在亚尔培路(今陕西南路)上,也算是一间“死亡咖啡馆”,但它不是谈论死亡的,而是直接和死亡相关。

有个年轻人在这咖啡馆里和人吵了一架,两天后,他家就变成了一间凶宅。

故事由助手「掘坟仔」整理。

《北洋夜行记》是我太爷爷金木留下的笔记,记录了民国期间他做夜行者时调查的故事。我和我的助手,将这些故事整理成白话,讲给大家听。

案件名称:死亡咖啡馆

案发时间:1932年3月

记录时间:1932年9月

案发地点:上海亚尔培路

故事整理:掘坟仔

二十多岁的时候,我抽过几年大烟,其他的玩意儿也试过。后来彻底断了,几年来没再对什么东西有过瘾。

没想到,喝咖啡有瘾了。

刚来上海时,因为念旧,没事儿就往茶楼里一坐,待上小半天。

后来有回和钟树海见面,他带我去了回咖啡室。他是我在北京的老朋友,曾经一起查过些案子,在上海也常带我去些新鲜地方。

只那一回,就喝出点意思来。另外,咖啡好像能治我的头疼。

咖啡室消费不便宜,钟树海看出我喜欢,隔三差五托人送我咖啡粉。浦东几个码头进出货,都是他手里的人在管,这事儿不算什么。

我也不客气,送来我就喝,手头宽裕了也去咖啡室,那里冲得好喝。

我越喝越有瘾。直到半年前出了件案子,让我对咖啡有了更多了解。

▽

入秋的时候,有个男人来到事务所,说是《申报》编辑介绍的。

他瘦高个,又穿着件不合身的竖条纹西装,站那儿像根柱子。他说自己叫陈玉琢,想委托我调查一个人。

“他和不少女人有私情,你帮调查调查,找找证据。”

陈玉琢说,酬金不是问题。

我并不想接这种活儿,但考虑了一下还是答应了。我说,咖啡室消费报销,他说没问题。

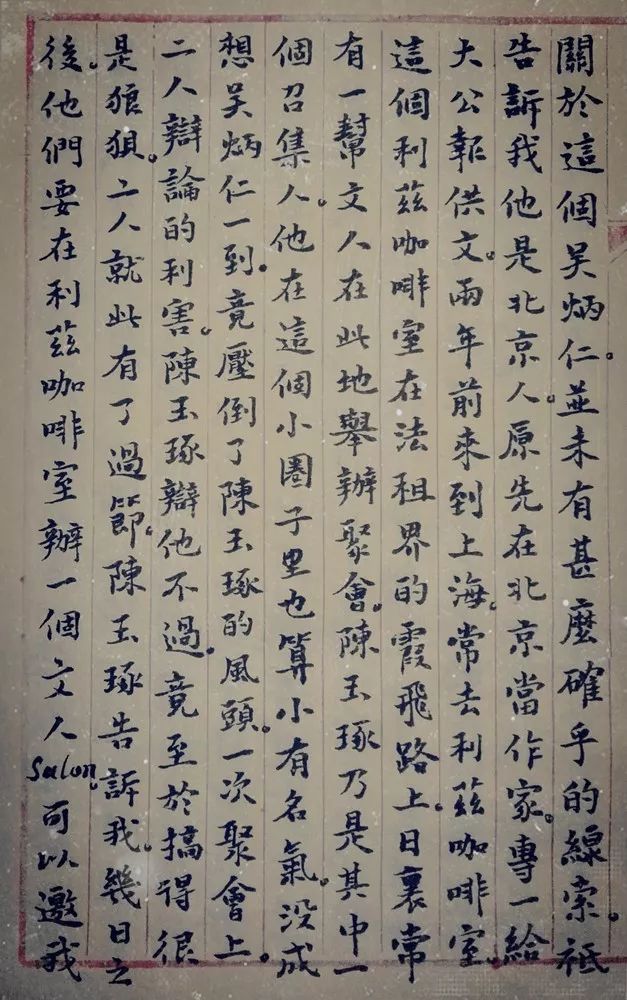

他要调查的人叫吴炳仁,是个北京来的作家,原先专门给《大公报》供稿,两年前来到上海,经常去利兹咖啡室。

除此之外,也没别的信息。

利兹咖啡室

利兹咖啡室在法租界的亚尔培路上,经常有一批文人在这里举办聚会,陈玉琢是组织者之一,也算小有名气。

三天后的下午,我到利兹咖啡室,找了个靠窗的座位坐下,可以看外面,也能观察那帮文人的聚会。

他们十几个人围坐在三张拼起来的桌边,有人在站着讲演,有人倚在沙发上,有人靠在椅背上,也有人叼着烟斗,可能在思考。

就是没人正经喝咖啡。

陈玉琢也在。看见我在,他用眼神打了个招呼,没再往我这儿瞧。

他们聊得有点碎,叨叨个不停,没什么逻辑,情绪有点激动。

“你写出来的东西,终归是要给人看的呀,没人看,你写的还有什么意义。”

“作家得有作家的态度,总不能天天就写儿女情长的东西,有什么用。”

“有态度好啊,有态度说明还没有饿得前心贴后背——”

“你有讽刺我的劲头,怎么不去讽刺讽刺蒋光头?”

“你看你,还是没抓住要点,读者对光头没兴趣,你要写光腚,那就对了。”

大多是南方口音,不过倒是听得出这些话说得牙碜。

终于听到一句北方话,利落干脆,撂地上带响儿。

“你从事了这个工作,就要对这个工作有起码的尊重,不能像票友一样,今天想起来写一篇,明天就不写了,什么受欢迎什么卖钱就写什么,那是游戏人生的态度——。”

这人就是吴炳仁。

他坐在一把扶手椅上,激动地挺直了背,不顾手里的咖啡已洒了大半。有个女服务生走到他跟前,蹲下擦地毯。

我听出来了,这两拨人都觉得自己对,别人错。这边觉得那边俗不可耐,那边觉得这边苦大仇深。

陈玉琢坐在角落里的一个椅子上,听吴炳仁讲话时,表情复杂。脸皮子薄的人,想骂人又不好意思,就是这种表情。

坐到天黑,他们才散,相互吵架的人出门的时候,还是勾肩搭背有说有笑的。服务生送他们出门时,吴炳仁说,过两天还来,留好位子。

我的咖啡没喝完,凉透了,觉得有点可惜。

当晚,我计划了下回跟踪吴炳仁的方法。可没等我开工,就听说他死了。

▽

按照他们约的时间,我两天后又来利兹咖啡室,却锁着门。没想到咖啡室关门了。

旁边面包房打听,才知道出事儿了。吴炳仁夜间暴死家中,租界巡捕房认为和利兹咖啡室的文人聚会有关,就给封了。

那老板又说,那些人平时讲话火炮一样,这会儿全哑了。

“凡是能找着的,巡捕都审过不只一回了。听说除了这帮人,姓吴的在上海没其他亲戚朋友。”

再多问,老板也哑了,估计也被巡捕审怕了。

我跟他借了电话,打给陈玉琢,没人接。

民国时上海亚尔培路(今天的陕西南路)的面包房。

晚上回到事务所,我又打给陈玉琢,还是没人接。除了电话,我也没其他联系方式,早知道跟他要个地址。

我给汪亮打了电话,问他知不知道吴炳仁暴死的事儿。

汪亮说连夜打听打听,让我早上去找他。

汪亮工作的法医研究室,和租界华界的警方都有联系,经常帮他们做鉴定和检验。

这案子本来是同事的活,听说我在查,汪亮就揽过来了。

汪亮说,同事已经把尸检做完,报告也出来了,他又按流程检查一遍。

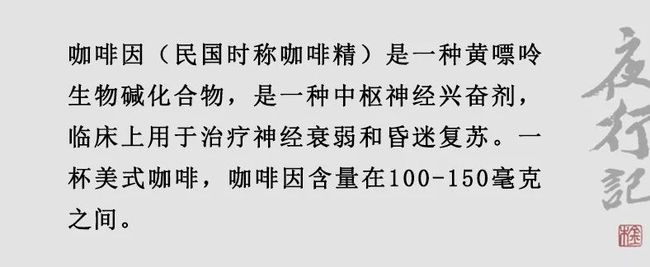

“结果没什么问题,咖啡喝多了,毒死了。”

我差点从椅子上秃噜下来,说咖啡能喝死人?

汪亮见怪不怪,给我科普,说至少从理论上讲,是会喝死的,尤其是心脏不好的人。

“跟酒精一样,得看量。过度摄入咖啡精,确实会导致死亡——但是要按你平时喝咖啡那样,至少得一回喝二十升咖啡,才能死。”

汪亮相信检验结果,但不太相信吴炳仁会自愿喝进去这么多咖啡。

这案子其他关键信息,汪亮都给我誊抄到了一张纸上,包括吴炳仁租住的公寓。

他带我去解剖室,吴炳仁的尸体躺在停尸床上,嘴大张着。汪亮说嘴不好合上了,死的时候应该很痛苦。

汪亮找出一个牛皮纸袋给我,里面是吴炳仁身上发现的遗物。纸袋里有一包烟,还有一个绣花小香囊。

我拿起香囊闻了闻,略微有点清香。打开香囊,里面装着十几瓣淡黄色的花瓣。

“巡捕房已经认定是意外死亡,这东西他们也不管了,我觉得这东西奇怪,就留下了。”

汪亮问我,记不记得民八那年(1919年)的宝贝案,我和小宝就是顺着气味查到凶手的。

我说怎么不记得,不过这香囊看起来是和女人有关,不能再是太监的东西了。(宝贝案 )

跟汪亮道别后,按照他给我的地址,找到了吴炳仁家。

▽

吴炳仁租住的公寓就在霞飞路上,离利兹咖啡室不算太远。

他家在公寓的顶楼,从楼下看上去,这幢公寓没几户亮灯的,没什么人气儿。

霞飞路与迈尔西爱路路口,今淮海路与茂名南路路口。

等到天更晚一些,公寓楼上的灯都灭了,我进了楼,上了顶层。

楼道里的钨丝灯忽明忽暗,我掏出事先备好的工具开锁,花了五分钟才听见咔哒一声,门向外弹开。

这种事,已经好多年没干过了。

我放轻脚步,悄悄地进屋,心里有点毛。按说这屋子里已经没人了,用不着这么小心。

但我总觉得哪里不对。

眼睛适应了一会儿黑暗,我看清房间的布局,进门左手边是个不大的客厅,右手边是一条小走廊,走廊两侧分别有一扇门。

我先拐进走廊,望门里看了看,一侧是卧室,一侧是洗漱间。吴炳仁已经死了,但我没敢贸然开手电,想确认房间里是否有人。

客厅里靠窗摆着一张书桌,旁边是个双人沙发,靠墙的一边有两个大书柜,装满了书。

除了书柜里,桌子上,沙发上,都堆满了书。有些书没地方放,一摞摞堆在墙角。

书桌一角,一本书倒扣放在书桌正中央,旁边一个空瓷杯,杯子旁边放着一个压滤壶。

1930年代的法压壶广告。

借着月光,隐约看到地板上有个蜷曲的人形,应该是巡捕在勘验现场的时候,用白粉廓出来的尸体位置。

旁边地板上还有一些干枯的呕吐物,能看出来一些还没有消化的玉米粒。咖啡喝多了,的确会有头晕恶心的感觉,严重的会呕吐。

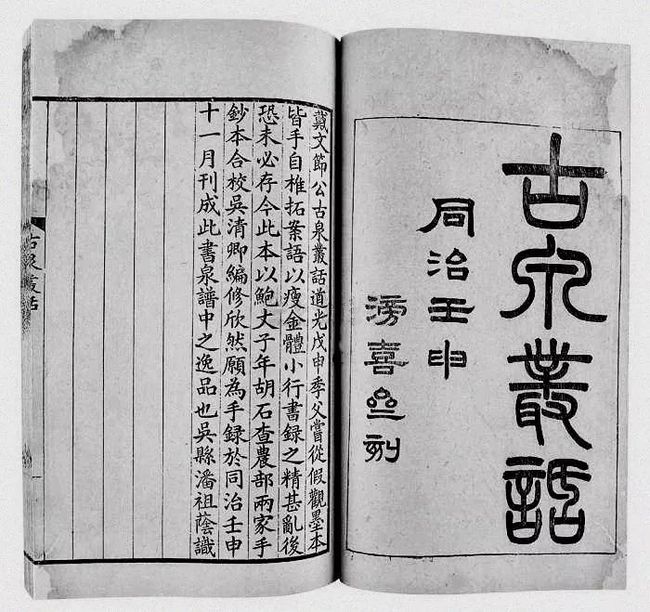

我掏出手电,用手遮住,漏出一点光线照那本倒扣的书,是中华书局出的《古泉丛话》。

我刚拿起书,门外传来轻微的脚步声。

我关上手电,闪身躲进洗漱间,那本《古泉丛话》没来得及放回原位,摊在了桌上。

接着是钥匙插入锁孔声音,那人转动钥匙,门轻声应开。楼道里忽明忽暗的灯光,从门缝溜进客厅,很快消失了。

这人也没有开灯,站在门口停了一会儿,快步朝书桌走过去,脚下没什么犹豫。

走到一半,他突然站住,猛地回头朝洗漱间走过来。

门拉开的瞬间,我一个勾拳打在那人下巴上,他哼了一声倒在地上。

听见声音我就后悔了,这是个女人,劲儿使大了。

我把她抱到沙发上躺下,怕她醒来再受到惊吓,打开了台灯。

这个女人我见过,是利兹咖啡室的服务生。那天的聚会上,就是她站在吴炳仁旁边,蹲下身擦溅上咖啡的地毯。

过了几分钟,她才缓醒过来,摸着下巴,使劲往沙发里缩,看样子吓得不轻。

我只好安抚她,说我是吴炳仁的朋友,来调查吴炳仁的死因。

“他不是喝咖啡喝死的吗?巡捕房查过了。”

我没回答,直接反问她,怎么有的吴炳仁家钥匙,半夜来这儿干什么。

她心虚了,不再问我什么,抱起个沙发枕发愣。

过会儿,她开口了,说自己叫沈美珍,的确是利兹咖啡室的一个服务生,她过来取一本书,就是桌上的那本《古泉丛话》。

吴炳仁家有个备用钥匙,藏在走廊里的盆景底下。她有时帮吴炳仁取送东西,跑腿送信,知道钥匙怎么找。

说着话,她忽然站起身要去够那本书。我抢先一步拿起书。沈美珍又坐了回去,摸着下巴不吱声。

《古泉丛话》书影。

我翻开书的封面,扉页上印着一方印,上面有三个字:集文阁。

扉页中间是两行潦草的钢笔字:

欲洁何曾洁,云空未必空。

赠友人吴君炳仁,玉琢致上。

“吴炳仁和陈玉琢,你都认识吧?”我把书的扉页给沈玉珍看。

她低头不言语。

我没再追问,说带我去找陈玉琢吧。

沈美珍问,你是巡捕房的人吧?我笑了,说不是,我也是他俩的朋友。

她说行,我知道他住哪。

走到楼梯间,沈美珍说不走楼梯,累。她说知道还有部备用电梯夜里也开着。

我跟着她走,果然有部电梯。我伸手去摁电梯,没反应。

愣神的片刻,沈美珍已经进冲进了旁边一道门。我追过去,门被从里面拴上。

等我想法弄开门进去,只见到门里有部仍在运行的货梯,早就降下去了。

我拿着那本《古泉丛话》出了公寓,看表已经十一点多,街上没什么人,雨下得挺大,路灯灯光都糊了。

回到家,我仔细检查那本书,没什么异常。只是,中间有一页的边缘沾着一小块咖啡渍。

我剪下那一块书页,装进贴身烟盒里,连夜给汪亮送去了。

民国时期的方形铁烟盒。

▽

第二天下午,利兹咖啡室开业了,我进屋时,领班正在训斥一个服务生。

我听了几句,听明白了。有个客人让服务生冲泡自己带来的茶叶,服务生不肯,还说了几句闲话。那客人也急,俩人犟上了。

见我站在旁边,领班停了嘴,转来招呼我。

我圆了几句场,顺便把话头接过来,问那姓沈的姑娘怎么不在?

领班一听沈美珍,脸上又变了颜色,“先生可是问对了,自打那个什么吴炳仁出事情,她就来一天不来一天的,要不是看在她姑姑是我表婶嫂子的份上,我早就把她辞了。”

我半天才反应过来,说那你们算半个亲戚吧,你知道她住哪儿吗?我在这儿借了她一本书,要还给她,找不到人了。

我掏出那本《古泉丛话》。

领班笑了笑,说你是不是和那群文人一伙的。

我说你怎么知道。

“你们总是让美珍帮忙,又是送书,又是送信的,我就总嘱咐她,客人交给的东西一定要收好。”

领班爽快地给了我沈美珍的地址。

不出意料,沈美珍没在家,但我在她家那条街上,找到了“集文阁”这家书店。

我给老板看那本《古泉丛话》,问他认不认识吴炳仁和陈玉琢。

“吴炳仁不知道,陈玉琢我认识,他是熟客了,这本书他从我这儿买了四本,说是要送人的。”

老板翻开封皮,指着那方印,“没错,是我们这儿的书,这个吴炳仁应该是他朋友吧。”

我又问老板,能不能联系上陈玉琢。老板找来个小伙计,“这个小伙计去过他家,给他送过书的呀,让他带你去吧。”

▽

陈玉琢家在一楼,敲了半天没人应,但屋里有动静。

我撞开门时,陈玉琢正准备夺窗而逃,我拽住他的裤腰带揪了下来。

看见是我,他倒是松了气,说以为是警察,吓死了。

我把他拽到椅子上摁住,问他跟吴炳仁到底是怎么回事儿。

“跟我没关系,没关系的呀,这事情赶巧了,我怎么知道这事情就凑一块了?”

我说跟你没关系你躲警察?

他又紧张起来,浑身哆嗦,结结巴巴说了他知道的事儿。

吴炳仁刚来上海时,陈玉琢和他关系还不错。利兹咖啡室的沙龙,也是陈玉琢带他去的。

问题也就出在这沙龙上。

陈玉琢只知道吴炳仁写文章不错,不知道他嘴上功夫更是一流。吴炳仁加入后,聚会基本上成了他的舞台,演讲、辩论、讲段子,样样都盖过了陈玉琢的风头。

在一次两人辩论,陈玉琢辩他不过,搞得很狼狈,心里总嫉恨着。

更让陈玉琢受不了的是,吴炳仁不仅在圈子里名声大噪,还成功吸引了咖啡室里几个女服务生的目光,其中就有沈美珍。

陈玉琢和沈美珍从小就认识,两人青梅竹马两小无猜。陈玉琢把聚会安排在利兹咖啡室,也是想多见见沈美珍。

这回见沈美珍为了个新来的,忙前跑后地送书送信,心里酸了起来。而且,他亲眼见过吴炳仁让沈美珍去自己家里取东西。

他越想越难受,又不能撕破脸,也不能刻意去问沈美珍,后来连文章都写不下去了,稿费都断了好久。

他唯一想到的反击方法,也就是送给吴炳仁那本《古泉丛话》,扉页上写两句诗,讽刺讽刺他。

听他说到这儿,我笑了,说你心思够活的,就是心眼儿太小。

《古泉丛话》专门讲钱币,加上“欲洁何曾洁,云空未必空”两句,陈玉琢是想骂吴炳仁假清高。

吴炳仁毫不介意,见面仍是称兄道弟,还当着众人面感谢陈玉琢送书,说他会开玩笑。

这下陈玉琢实在坐不住了,找到我去调查吴炳仁,一是为了搞臭吴炳仁的名声,二是能让沈美珍看清他风流的真面目。

“我知道他除了我们这个圈子,还和另外一些我人接触,搞得很神秘。有一次我在街上看见到了他和一个陌生女人,那关系肯定不一般——肯定是个花花肠子的。”

说到这儿时,陈玉琢音调尖细起来,身上也不哆嗦了。

可等吴炳仁真的死了,陈玉琢慌神了。

他两人虽然都是为着观点争吵,但大家都知道俩人是真不对付,背地里相互不说好话。

有次辩论结束,他甚至在不经意间说,“恨不得把吴炳仁剥皮实草”。

这种话传出去,想洗也洗不干净。

陈玉琢就天天躲家里,不开灯不开火,啃干面包喝凉水过日子。虽然巡捕房已经公开了死因是意外,他也不敢露面。

直到他想起自己送吴炳仁的书。

“他有回说那书他挺喜欢,天天看,还说我开发了他一项新爱好。”

他偷摸打电话给沈美珍,让她帮忙去吴家把那书拿回来,好和吴炳仁撇清关系。

沈美珍答应去取书,到现在都还没回来。

我把在吴家撞见沈美珍的事儿告诉他,“本想着让她带我来见你,谁知她趁我不注意跑了。我又绕了一大圈,才找到你这儿。”

他哎呀一声,说可不会是给警察抓去了吧!

我说别急,书在我这儿。我把那书丢给他,他马上把扉页撕掉揉成一团。

我没拦他。他这怂样儿确实不会杀人。

可是,沈美珍确实失踪了。

▽

陈玉琢有点神经质,乱七八糟地分析,说沈美珍失踪有可能和吴炳仁的死有关。

“姓吴的死了,他那些没露过面的朋友恐怕要找美珍,说不定会做出什么事情来。”

我掏出吴炳仁身上搜来的那个香囊,在他眼前晃了晃,“你说吴炳仁花花肠子,这玩意儿你见过吗?知道是哪个女人送的吗?”

陈玉琢接过袋子看了半天,憋出一句话——

“哎呦不得了,这个东西我见过的,不过倒不是个女人给吴炳仁的,是个男人给的呀。”

他说,大约半个多月前,他们搞聚会。还没开始的时候,他见到吴炳仁在和一个陌生男人单独坐在角落聊天,香囊就是陌生人送给吴炳仁的。

陈玉琢对这个香囊印象深刻。

一是因为,他认为自己又找到了一个吴炳仁的缺点,“这个人娘气的很”。

二是因为,吴炳仁和那人聊到一半突然吵起来了,两人讲话都很大声。

当时,陈玉琢抻长了耳朵,想听听有什么猛料,但咖啡室里人声嘈杂,听了半天,他听到最多的就是“荷兰”、“咖啡豆”、“渡口码头”什么的,可能是聊生意。

没听到想听的八卦,陈玉琢后来就没再关注这事儿。

海关渡口码头。

不过,这几个词儿对我有用。他提到的码头,是钟树海手下人管的。

我在陈玉琢家抽了会儿烟,出去买了一堆面包给他,叮嘱他还先躲家里别出门。

回到事务所,我给钟树海打电话,问他的码头有没有新到货,听说荷兰咖啡豆不错,想托他弄一些。

钟树海向来利落,说马上问问,挂了电话没半小时就打过来。

他说:“老金,荷兰不产咖啡豆。”

他顿了一下又说,“不过有个荷属东印度,最近一个月,那儿有几批货陆续到了我的码头。”

荷属东印度:指1800年至1949年荷兰人所统治的印度尼西亚。图为1818年荷属东印度地图。

我说可能我记错了,就是荷属东印度的咖啡豆。

电话里钟树海笑了一声,很快给你送去,“老金,除了办事,你可从不会主动向我要东西,——什么案子需要我帮忙?”

我也笑,说那就直说,这事儿可能跟这货有关,我需要知道这批咖啡豆都是谁进的。

他沉默了几秒,好像抽了口烟,说等我找下名单。

钟树海报了七个人的名字,有洋行买办,也有上海本地的老板。他说,这些人他都认识,查出什么问题一定帮我解决。

我说好,然后说了句谢谢。

没想到陈玉琢犯了混,捅了个马蜂窝。

在我想法接触名单上的进货商时,他在小报发了篇文章,题目是《作家吴炳仁之死绝非意外,实为谋杀以封口》。

在文章里,陈玉琢把自己知道的和不知道瞎编的事儿,一通往上招呼。

后来他说,是想借此引诱出那些藏在暗处的人,吴炳仁再讨厌,怎么也是朋友。

这篇文章一出,紧跟着几个作者也发文聊吴炳仁之死。这些作者多是他们圈子里那些。这帮人出事了不敢露头,事情过了又躲文章后面胡扯。

可这些胡扯,确实把这案子又闹大了。

一夜之间,报纸上不但讲案子,还有研究咖啡致死原因的,又有专家出来普及,喝咖啡不一定会死。

汪亮打电话跟我说,巡捕房坐不住了,可能要重新调查这案子,再抓些嫌疑人来审。

▽

我怕陈玉琢再惹事儿,放下找进货商的事儿,去了他家。他家的电话线早给他扯了。

陈玉琢家一片狼藉,像刚发过地震。他的帽子和大衣都在屋里,门口地上躺着一只他的皮鞋。

我跑出弄堂到路边拦黄包车,拦了半天没有,只好一路狂奔跑了二里地,才碰上一辆。

到了利兹咖啡室,我进屋找领班,却不见人。咖啡室里空荡荡也没几个客人。

一个服务生说,下午有群人来这里闹过事,领班吓出病来提前走了。我问她怎么回事。

她说,他们来找陈玉琢,还有那几个常来聚会的文化人。

我有点急,问知道那些人是谁吗。

这时一个人拍我肩膀,我回头一看,是刚才坐门口喝咖啡的一个白人。

“他们是青帮的人。”白人用流利的汉语对我说。

我盯着他看了一会儿。

白人笑笑,说我帮他们做过事,你别多问,他们应该往华懋公寓去了。

民国时期的华懋公寓。

我拦了一辆黄包车,给了车夫双份的钱,让他加急送我过去。在路上,我琢磨跟钟树海打个招呼。想了想,觉得还是算了。

到了华懋公寓下面,我付了车钱,掏出枪上好膛,握在手里。

一层层查,摸到三楼,在走廊尽头的一个房间里,找到了陈玉琢和沈美珍。

没人埋伏,也没人看守。

沈美珍跪在地上,怀里抱着陈玉琢。他已经成了个血葫芦。

见到我闯进来,沈美珍抄起地上一截断木棍指着我。陈玉琢使劲瞪了瞪眼,说了一声“自己人”,就迷糊过去了。

我叫了急救车,和沈美珍一起把陈玉琢送到了医院。

民国时期的急救车。

沈美珍说,这回她真的相信吴炳仁不是意外死亡了,但她绝对相信和陈玉琢没关系。

那天夜里,她乘货梯甩开我后,出去没多久就被这群人抓走了。

“他们把我关在华懋公寓里,让我说,都替吴炳仁给谁送过信,我不说,他们就饿着我,不让我吃饭,不让我喝水。”

“没过多久陈玉琢也被绑来了,他们见我俩认识,就打陈玉琢,逼我说,陈玉琢还嘴硬,逞英雄。我怕他们打死他,就说了几个人名,可我也不知道因为什么啊,我就是送送书送送信啊。”

我问沈美珍都和吴炳仁书信联系的都是些什么人。

她说我一点都不知道,吴先生也不让我多打听。

“他们也是些文化人,可总感觉和去咖啡室那些不太一样,有人总在印刷厂里待着,打扮得像个工人,我都是去那给他送书。”

我把她说的名字都记了下来。

到了医院,我拿出那个香囊,问沈美珍见过没。

沈美珍拿着香囊,翻来覆去看,又打开看了一眼说:

“这不是吴先生的吗?有几次他让我拿这个花瓣泡水给他喝,我还好奇,问这是什么。他说这是咖啡花,可珍贵的呢,一般人见不到,只有到咖啡产地才拿得到。”

“吴先生说,这是他朋友从南洋进货带来的,还给我尝过,比咖啡好喝多了。”沈美珍从香囊里捏出一瓣花闻。

咖啡花。

我问她吴炳仁有没有说是什么朋友送的。

沈美珍说,那我没问,送香囊花瓣这种事,也不方便问啊。

▽

早上在医院醒来,陈玉琢还没醒来,但情况已经稳定。沈美珍趴在病床边睡,抓着陈玉琢的手,那手上还结着血痂。

我就跑到海关,找到在海关做稽查员的熟人,让他帮我查一下最近一年去过荷属东印度群岛的人。

这人也是北京来的,好说话,不过托人办事,我又催的急,还是找了家鲁菜馆,请了一顿。

糖醋鲤鱼。北京菜主要源自鲁菜,糖醋鲤鱼是鲁菜济南派系一种。

等他信儿的功夫,我带着沈美珍给我的名单到申报大楼图书馆,查阅几个月来的报纸专栏。

这些人大部分都发表过文章,而且有一个共同点。

他们的文章发表的前一天或两天,几乎都有上海某个工厂或码头发生了工人罢工。

申报大楼。

陈玉琢写出那篇胡编乱造的文章之后,跟进声援要求追查真凶的,也多出自这份名单的作者。

吴炳仁出事前二十天,上海发生了两场罢工运动,其中一个就是海关渡口码头。

回到事务所,我给钟树海寓所打了一个电话,把我的猜想大致跟他说了一遍。

我说,你们的人应该拿到了一份名单,你帮个忙——名单上的人,先别动。

电话那边没声音,过了一会儿,钟树海才回话。

“罢工的事情我当然知道,但你说这名单,我不知道——话说回来,要真是我办的事,你也管不了。”

我说老钟,你们道上的事儿我管不了,但你知道我的意思。

他说我当然知道,你是硬骨头。

说完,压了电话。

▽

很快,海关那熟人回了信儿,一年内去过荷属东印度的一共就十个人。

其中有一个人的名字叫李博凌。在钟树海说的七个咖啡豆进货商里,也有这个名字。

基本上可以确定,这个李博凌去过荷属东印度咖啡产地,锦囊就是他送吴炳仁的。

李博凌是大买办,很容易就查到了他的公司和办公室地址。

到地方我却扑了空,李博凌不在,办公室里只有一个女孩,说是李经理的助理。

她问我是不是金先生。

我说是。

她拿起一张字条看了看,说李经理不久前打来电话说,要是有姓金的先生找他,就去商务印书馆找他,在宝山路上。

我说哪?

她说商务印书馆,您看。她把纸条递给我,上面确实写着“商务印书馆,宝山路”。

我说了谢谢,拿着纸条走了。

一个多月前(1932年1月底),日军空袭闸北,宝山路大火,商务印书馆整栋楼几乎都毁掉了。

我坐上出租车去闸北,一路抽了半包烟。眼看是陷阱,也只能先跳进去再说。

被炸毁的商务印书馆。商务印书馆是中国第一家现代出版机构,1897年2月11日创建,当时是远东最大的出版社。1932年1月29日,一二八事变爆发的第二天,日军空袭使整个闸北陷入一片火海,宝山路的大火吞没了整座商务印书馆大楼。

到了宝山路上,满眼都是废墟,大部分被炸毁的房屋还没重修完。

我走到商务印书馆的废墟前站了一会儿,想起一年前,曾到五楼东方图书馆查过资料。

果然有人埋伏,大楼废墟里走出七八个年轻人,每人手里都抄着个家伙,其中一个秃瓢像领头的,手里握着一把左轮手枪。

他说话倒很客气,说只要我不反抗,就能完整回家。

我脑袋被蒙了黑布袋,枪被人掏走,两个人架着胳膊进了大楼。我闻见一股火炭被水浇过的气味儿。

摘下头套时,我已经被摁在一张椅子上,五花大绑捆了好几圈,脚也捆在椅子腿上。

我使劲挣了挣套在脖子上的绳抬头看。这是小房间,墙上裂了一条大缝,那几个抄家伙的年轻人都出去了,只留了两个在门口。

房间里还有一位绑着的,双手双脚都绑在一张椅子上。仰着脖,闭着眼,浑身淌血。

我说,李博凌先生吧?

那人正过脸,眼皮掀起来,问我,“侬萨宁?(你是谁)”

我告诉他,我来查吴炳仁的事儿,事情看来已经查清楚了,但不小心给人捆上了。

“不重要了,都完了。”李博凌哼哼着,像已经死了半截。

我再问什么,他也不吭了,隔一会儿就哮喘似的吼吼叫。

门外那俩人用上海话聊天,我听不懂,问李博凌啥意思。

“啥意思?意思是商量咱俩啥时候死,‘你说现在不杀他俩等什么呢?’另一个说,‘听说钟爷也来了,正跟老头子商量过的,快了。’那个又说,‘不知道用刀还是用枪,我喜欢看用刀的。’”

李博凌翻译完,呵呵笑起来,问我都查到了什么。

我跟他说了个大概。

“那这么说,那报纸上的文章跟你还有点关系呢。要不是这个,我他妈还死不了。”

他说的文章,是陈玉琢写的那篇《作家吴炳仁之死绝非意外,实为谋杀以封口》。

他又用上海话骂了几句我听不懂的,然后坐直了身子。

他说兄弟,对不住了,但我要不打电话,他们就一根根剁我指头,也该你倒霉,非搅和我这事儿。

“时间不多了——咱哥俩得明明白白地死,我也给你说说。”

▽

李博凌说话的口气跟交代后事一样。

早几年前,李博凌是个正经生意人,从浙江来上海,贩运生意做得不赖。这种生意多少有些凭运气,尤其是这年月。

在一桩大买卖里,他给赔了个精光。

赔完不甘心过穷日子,李博凌就借高利贷,托人牵线找到了青帮头上。之后几单,他还真赚了,还了账,回了本。

紧接着就再借,把单子做大,一副东山再起的架势。

不承想,这事儿毁在吴炳仁手里。

这吴炳仁是个写字的,但也是个搞运动的——冷不丁来一场码头罢工,李博凌出货全耽误了。

“我也是背,本来咖啡生豆能储存挺长时间,也不知道怎么回事,可能是在产地就没处理好,又赶上连阴雨,毁了一半多。”

图为咖啡果实。咖啡豆是咖啡果实的种子。在原产地,称为“咖啡樱桃”的咖啡果实,经过日晒或水洗等处理方式,变成咖啡生豆后,进入到咖啡交易的环节。咖啡生豆的保存时间长,便于运输,但如果咖啡豆在处理环节出现纰漏,很可能导致咖啡生豆在运输过程中变质与腐败。

罢工一开始,李博凌就四处打探,了解到吴炳仁可能和运动有关,于是带着厚礼到咖啡室拜访。

“我是想商量商量,那时候货才刚毁一点,罢工停了,大不了我赔点儿。”

这批货不完全是李博凌的,真正的本主是一个从没见过面的青帮老大。李博凌怕的是惹来大事儿。

吴炳仁也不避讳,俩人坐下聊,基本把话儿挑明了。但是,吴炳仁只收了咖啡花,黄鱼却坚决不拿。

民国金条,当时俗称黄鱼。

罢工没停,一船货全没了。

很快有人找上门,给了李博凌两条道,要么翻五倍赔钱,要么做掉吴炳仁。

“他们想做吴炳仁,那还不简单?这是要拴住我,让我纳投名状,以后死心塌地跟着他们干——其实呢,我也想过,真能跟着混也不错。”

李博凌啐出一口血痰。

他舔舔嘴巴,说要没那狗屁文章,就是个意外死亡,我现在好好的。

我问他怎么杀的吴炳仁。

这时,房间门打开了,拿左轮枪的秃瓢进了屋,后面紧跟着两个人,是那俩看门的小弟。

钟树海慢慢走在他们后面,穿着件灰色绸布长衫,一手把帽子拿在手里,一手背在身后。

“兄弟啊,上路了。”李博凌扯着嗓门喊。一个小弟解开绑在李博凌脚踝上的绳子,拽他起来。

钟树海指指我,另一个小弟过来,割断下面的绳子,拽起了我。我朝钟树海看了一眼。

他脸上没什么表情,说先拖出去。

“钟爷,老头子吩咐的是就地处理,不让带出去的。”秃瓢伸手拦住正要拖我俩出去的小弟。

钟树海扫了一眼我和李博凌,说这里太小,我怕溅一身血脏了衣服。

他吆喝两个小弟继续拖我俩出去。李博凌还在哼唧。

秃瓢没再拦。他原地站着不动,弯腰仰脸往上瞟了钟树海一眼说:“钟爷,回去我得交差,别难为我。”

说完,他伸手往门口摊手,让钟树海先走。

钟树海拿帽子在身上拍拍,往门口走去——倏地身子一沉,跨到了秃瓢跟前,一手拿帽子拍在他脸上,向前一推,另一手已捏了拿枪那手的腕子,往回一拉。

秃瓢闷叫一声,胳膊喀吧一响,人被摔在地上,枪到了钟树海手里。

两声枪响,我和李博凌身后的小弟都撂在了地上,一声没吭。李博凌吓得瘫地上嚎了起来。

秃瓢爬起来靠门框坐着,脱臼的胳膊提溜着,脸上却没怂,“钟爷,您真敢做——给条活路,老头子那边我什么也不说。”

钟树海看也没看他,一枪打在他脸上,然后走过来给我松了绳子。

李博凌蹭着墙往上站,咧嘴笑起来,没来得及乐出声,后膝就挨了钟树海一脚,跪在了地上。

“杀人偿命,欠债还钱。你欠着人钱,要了人命,我帮不了你。”

我说等等,还有话问他。

钟树海没理我,朝李博凌后心连开了两枪。

▽

回去时钟树海开车,我俩都没说话。

过了二十分钟,他才开口。

吴炳仁这事儿,是上海青帮另一个社的人做的。要杀吴炳仁和李博凌的,是这派人的“老头子”。

后来事情闹大,我也被盯上,老头子是有仇必报的人,但现在不想轻易得罪搞罢工的那些人。

钟树海跟老头子一个辈分,生意上有联系,但这种事儿没法直接出面,更不能往上头递话儿。

“不过,我想做点什么,还是有这个能耐的。”

钟树海让人带话给老头子的人,说李博凌的货是在自己码头毁的,要亲自给老头子一个交待。

“李博凌死了,你跑了,算交待的差不多了。另外那三条命,就算我留下,老头子也不留。”

我说,为什么不让我问完李博凌。

“事情这样完结不更好吗?真相没那么重要。我没必要知道你全部的想法,你也不用知道我的想法。”

我说,如果我查到你头上呢?

他拍拍方向盘笑起来,说上海没那么简单,你单打独斗的那一套得改改了。

“你打电话问我荷兰咖啡豆的时候,我就知道你在怀疑我。”

我说为什么。

“你跟我从来没客气过,更不会说谢谢。”

▽

进了租界,钟树海绕了个大弯把车往码头开,他让我先躲一阵子,他也要花些时间善后。

到了码头,他下车给我指方向,让我去找一艘船,然后就开车走了。

我找到那艘停在码头一角的渔船,船上有个船夫。

岸边也站了个人,是咖啡室那个白人。

他冲我笑呵呵,拎起地上的一只小皮箱递我手里。他说,金先生,咱们认识过了。

我问他怎么称呼。他说名字就不用说了,需要见面的时候,总会见的,实在见不到,那就是没必要。

末了,他问:“金先生,你有个新身份,证件都办好了,在箱子里。”

后记

李博凌杀死的吴炳仁的细节,太爷爷最终没能了解真相。

按笔记中的记载,跑路后一个月,金木给戴戴打了个电话。戴戴去汪亮拿到了《古泉丛话》中那一页上咖啡渍的检验结果。

咖啡渍是普通咖啡,但其中的咖啡因含量远远超标,达到了95%以上。就是这东西喝死了吴炳仁。

李博凌死后,他租的办公室被清理,从前的文件都堆在办公室门口。

戴戴把那堆废纸都捡回了家。废纸里有一张收据,抬头是一家叫做“荷兰咖啡埠化学厂”的公司,购买的商品是200克咖啡精(即提纯咖啡因)。

按汪亮的分析,毒死一个成年人,10克就够,要是容易激动的人,可能用不了10克。

至于那个陈玉琢,金木的笔记中再没怎么提,只是说到他去写小说了,给自己起了个笔名叫琢玉,经常有人见他在茶楼写小说,旁边坐着个女孩。

1937年10月,金木因中日战事困在上海,与北平的妻儿失联许久。他在日记中这样写到:

那人(陈玉琢)后来生了个怪癖,从不喝咖啡。这点和我一样。

而我更幸运一些,只是戒了咖啡,不像他闻到咖啡便觉得窒息,甚至昏厥。

也或许,这并非我的幸运。

因为,寒夜袭来之时,虚空无力的醒着,不如索性睡去的好,至少为自己生造了一个希望,心想:醒来便天光了。

打赏掘坟仔

▼