真问真答:感恩节,白人究竟屠杀了多少印第安人|大象公会

每年感恩节的时候,中国网民都伸长了手等待打脸“自由灯塔”。然而一旦落实到“白人究竟屠杀了多少印第安人?”这样最基本的问题时,网友们脑洞纷纷盛开。“上亿?”、“几千万吧……”成为人们挂在嘴边的答案。那么白人究竟屠杀了多少印第安人?这就要从北美印第安人的基数说起。

根据美国中左翼专门学者(他们通常会同情弱者并做出高估)的估计,北美大陆上从没有过破两千万数量的印第安人,遑论凑足“近亿/数千万”的人头以祭虚构中的白人屠刀。按最可信的法医人类学研究,欧洲人大批移民北美到合众国成立之初的约150年间,墨西哥以北地区的印第安人口只有140万到200万。

按北美人口史学界的公认标准,“白人到来”是从1492年哥伦布发现北美开始算起,在左翼学者横行美国学界之前,20世纪前半叶的严肃研究结论是,白人移民前北美印第安人总数要么在100万左右、要么在300万左右,至少不低于90万,至多不超过350万。

哥伦布登陆美洲

1910年人种学家詹姆斯·莫尼通过对第一批与印第安人接触的白人留下的书面证据加总后,首先给出对于1492年前墨西哥以北的印第安人人口总数估计:115万余人。1924年博物学家萨帕通过对整体生态环境所能支持的最大人口数量进行逆推,认为1492年前墨西哥以北的印第安人人口总数应有250万至350万之间。

这两个数量范围的估计在1960年代前的学界没有太大争议,因为即使受时局政风影响,学界主流风气可能会倾向保守派或自由派,但这两个数量范围代表了在没有技术突破的情况下,“靠实物证据严谨估算”和“用生态条件宽泛倒推”两类方法所能得出的最可靠结果。出此以外,实际上就属于政治宣传或小说家言。

北美殖民地早期白人与印第安原住民关系较为融洽

1960年代虽然没有技术突破,时势却有大变:受左翼运动狂潮影响,共运思潮和仇美风气此后在美国高校里大行其道。

时势变动对印第安史学与人类学也有影响:左翼学者亨利·杜宾在1966年称1492年前北美印第安人人口总数有980万,在1983年更称这个数字应是1800万。人类学者罗素·桑顿也称北美印第安人原有700万人。亨利·杜宾在专著中直称白人到来前的北美是“人间天堂”,立场与中文网络上的仇美者几无差别。

但即使是这些左翼学者最夸张的论断,1492年前北美印第安人人口总数上限也没超过1800万。要得到这个数字,亨利·杜宾还得在专著中预设“哥伦布来之前北美没有对人类致命的病原体,印第安人几乎不会病死”、“1492年前印第安人生育率极高死亡率极低”、“哥伦布到来后印第安人数量锐减至十中仅存一”等堪称作弊的论述前提。

建国后美国人与印第安人开始长期的冲突,这是一张政治正确的想象图。实际上印第安人可以获得英法支援的滑膛枪等现代武器

1970年代中后期,法医学、生物病理学和定量研究等工具引入美国人类学与史学界,各地也有更多考古发掘成果。基于考古发掘的实物证据、法医学与古生物病理学的技术协助和更详尽的书面材料考证,法医人类学家道格拉斯·乌博雷克给出了更确切墨西哥以北地区印第安人数字:1500年有200万,1700年有140万人。

这个数字应该是最接近事实的,因为同样的工具也被应用于波斯尼亚以确定1990年代当地是否真发生了种族灭绝和屠杀。它确定了米洛舍维奇的走卒们的确在波斯尼亚执行过种族灭绝,也就确定了16世纪至20世纪北美白人没有对印第安人实施种族灭绝。

19世纪印第安酋长

印第安人的日常生活,这种生产方式很难支撑起庞大的人口

之前左翼学者的不靠谱假设也受到新兴技术与学者的挑战。根据1980年代古人口学和古生物病理学的研究,肺结核、密螺旋体类传染病、寄生虫病在哥伦布到来前的北美人类中已经有颇高的传染率与致死率。

1987年与1992年的古人口学家对美国西南部考古发掘的土著聚落、墓葬等遗址进行分析,发现在白人到来前,土著居民的传染病死亡率已经高到足以崩解社会结构。1992年生物学家对乔治亚州发掘出的印第安人遗骸进行分析,发现在白人没来前的12-16世纪,当地印第安人的骨密度与健康状况持续恶化,而17、18世纪与白人接触后,当地印第安人的骨密度与健康状况有可观测出的改善。

可见,北美印第安人的总数并没有中国网民们想象的那么多。至于到19世纪,他们又是如何锐减到30万人的,请关注大象公会后续文章。

19世纪被印第安人割头皮的美国居民

地球上大约有700万到1000万个物种,其中90%以上都进行有性生殖。我们可以确定有性生殖至少有12亿年的历史,但我们总是只能看到雌雄两个性别,虽然时常听闻“两性人”、“雌雄嵌体”、“跨性别”之类的概念,但它们都是雌雄两性的异常状态,不能被视作有性生殖的性别类型——那么,性别一定只有两种吗?

当然不是。所谓有性生殖,是通过细胞减数分裂产生配子,再通过配子融合产生合子,最后再由合子发育成新个体的繁殖方式。如果来自亲本双方的配子在形态上没有明显差异,就被称为同配生殖,在这样的情况下有性生殖就只有一种性别——或者说没有性别。

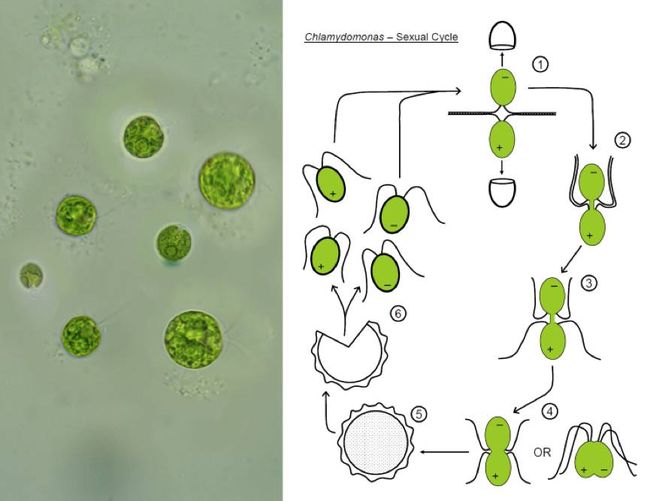

这在绿藻门的植物中最典型,比如绿藻纲团藻目衣藻科的许多单细胞绿藻就是这样,它们以形态相同的配子体生活,并且以有丝分裂复制自己,当环境不利时才会两两融合,以休眠的合子度过苛刻时期,然后减数分裂成新的配子体继续生活。

衣藻属的显微照片和繁殖历程,6为两种形态相同的配子体,1到4为配子体相遇融合,5是休眠的合子,合子经过减数分裂,可以释放4个配子

但是同配生殖并不是一种稳定的繁殖策略,对于多细胞生物来说,亲本制造的配子体积越小数量就越多,运动速度也更快,非常有利于基因传播,因此获得了明显的选择优势。

但是合子的营养储备关系到后代的存活率,当其它亲本大量制造小配子的时候,那些少量制造大配子的亲本又凭借充沛的营养储备提高了后代存活率,同样具有显著的遗传优势。小配子因此也会主动识别对方配子的类型,只肯与营养丰富大配子融合,于是配子形态在竞争中强烈地两极分化,发展到极致就是最常见的卵式生殖。

人类的精子经过漫长跋涉终于在输卵管内“见”到了卵子,体积是自己的200倍左右

两种配子迥然不同的营养需求在宏观上表现成了动物和植物千变万化的繁殖策略,总地来说,雄性要千方百计与更多的雌性交配,让廉价的精子薄利多销;雌性要千挑万选找最好的雄性,以保证昂贵的卵子物有所值。

结果是产生了激烈的性选择,最显著的结果是让雄性动物出现了鲜明的第二性征,这类性状需要耗费大量的营养,却大都是既妨碍运动又吸引天敌的瓷货,然而反过来,发达的第二性征又证明了该个体的确有些金刚钻,拖着一把累赘还能脱颖而出,所以两性分化极大地促进了物种的适应演化,同样受到了宏观进化的青睐。

雄性华美天堂鸟有着夸张的反光羽毛,为了吸引雌性还会跳来跳去,所以那些能够留下后代的雄鸟不但营养跟得上,而且行动格外敏捷,能及时避开天敌

宏观世界的第二性征让人类以为只有雌雄两种性别,但是在微观世界还有许多例外:性别差异的关键在于细胞识别而非形态特征,如果生物体在有性生殖中表现出了多种细胞识别模式而非简单的异性相吸,我们就说它们具有两种以上的性别。

典型的比如实验室模式生物四膜虫(Tetrahymena thermophila),这种单细胞浮游生物与草履虫关系较近,它们通常进行无性生殖,但是当环境不利时就会自身减数分裂,在体内制造两个单倍体核,然后与其它个体交换其中一个,融合成二倍体核,再各自进行有丝分裂。而每个四膜虫在选择交换对象时都有7种可能的识别模式,被一组交配型基因随机决定,所以四膜虫就有7种性别了。

显微镜下的四膜虫,右侧黄色区域是细胞膜上的口沟;中央的蓝色区域是营养核,会在有性生殖时降解掉;左侧绿色斑点是生殖核,在有性生殖中负责减数分裂和核融合

四膜虫在有性生殖时只交换细胞核而甚少交换细胞质,所以避开了配子体积的双向选择,反而性别越多越能增加潜在的交配对象。类似的现象还出现在变形虫界的黏菌当中,它们几乎不存在细胞分化,性细胞受3个交配型基因位点控制,所以每个2倍体菌株可以产生8种性别的性细胞,而不同菌株加起来可以产生500多种性别的性细胞。

粉瘤菌(Lycogala epidendrum)的子实体,粉红色为刚刚长出的子实体,黑色为已经成熟的子实体

真菌界就更加惊人,比如担子菌门的各种蘑菇,它们由单核的菌丝直接融合成双核菌丝,同样避开了配子体积的选择压力,在基因组中有上百个交配型位点,每个位点又有不同的突变,这让它们有了数以万计性别,几乎任何两个单核菌丝都有结合的机会。

裂褶菌(Schizophyllum commune),它们在细胞层面上有28000种性别