我在打工子弟小学补了一堂小学生性教育课

车窗外的景象与我习惯的北京差得越来越远:在看了十几分钟绵延的荒地后,眼前突然横了一座山,出租车载着我在山脚下行驶,越过了一个写着 “森林公园注意防火” 的标志。

我有点儿不安:“师傅,还有多远到韩家川村?”

“绕过这个山就到了!没事儿我去过那一次应该 ...... 认得吧?”

司机语气中的迟疑让我更坐不住了。我要在下午一点半赶到这个位于海淀郊区的利民打工子弟小学,跟他们一起上完本学期最后一次由 NGO 组织 “新公民计划” 下的 “希希学园” 项目的性教育课。

幸好没迟到:我在学校旁边的小饭馆跟几个志愿者老师碰了面,在一起急火火地扒了几口面条后跟着项目负责人韩雪梅老师走进了五年级教室。

狭窄而有点儿老旧的教室里,刚刚下课的数学老师正在整理东西;空气中是煤灰、零食、和小孩汗津津的小脑袋混杂在一起的气味。教室里特别热闹,坐在后面的几个小孩甚至一边准备课本一边试图跟我聊天 —— “老师你叫什么啊?老师你下学期也要给我们上课了么?” “老师这你怎么都不会!”

当站在门边的我正迟疑怎样关上没有插销的教室门时,一个小女孩轻车熟路地拎起了把螺丝刀,别在了门框上。

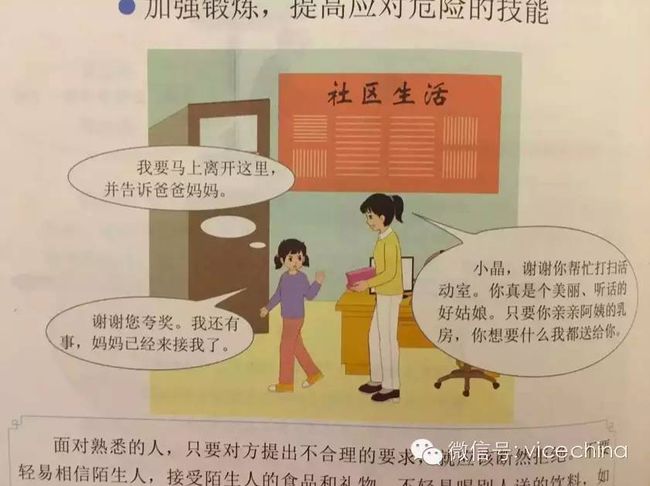

在复习完上一节课 “什么是性侵害” 后,新课就得分角色一个个学习书上的对话了:教室被分成两组,学生们朗读着 “给我看看你的阴茎” 这样的对白。我本以为自己对 “性” 这事已足够坦然,可真听到这几个字从孩子嘴里说出来却变得越来越不好意思。

韩老师告诉我,坚持在课堂上称呼生殖器官的学名是一种去神秘化、去羞耻化的方式 —— 对性器官名称的避讳,往往就暗示着我们在聊的是件可耻的事。“另一方面,在许多儿童性侵案中,很多孩子会因为无法说出性器官的名称而不能提供准确的证词。”

不过在问完一个 “你来亲亲阿姨的乳房” 或者 “让我看看你的阴茎有没有长大” 这样的问题后,教室里还是会有一阵小小的嗤笑 —— 不是因为这些学名带来的羞耻与尴尬,而是 “这是性侵害!我知道怎么办!” 的骄傲;孩子们高喊着 “不” 并在老师指导下做出配套的拒绝表情与动作时,开心得快要把房顶掀开了。

我一边听课,一边翻着手中的这套教材。慢慢地,我意识到这套教材能在国内传播一定比我想象中的还要困难:当某些高校课本还在把同性恋当作病症时,这本教材已经在反对性取向歧视了;当不少人还在为自慰感到羞耻、愧疚时,这里已经把 “自慰小贴士” 放进了课本。

在与韩老师聊到这个事时,她告诉我:截至今年,国内共有15所学校(其中13所是打工子弟学校)的约13000名孩子在学习这套教材。困难还是主要来自学生的家长,因为时不时地他们就要应对家长 “这不是教坏小孩么” 的愤怒的质疑。

随着课程的进行,老师的情绪似乎变得凝重了一点儿 —— 在问完下学期有多少同学不在这所小学就读时,十几个学生举起了手。她一边把一个邮箱账号写在黑板上,一边小心翼翼地措词:“如果哪位同学需要这方面的心理帮助,记下我的邮箱。”

没人记邮箱,底下一片大乱。后来,韩老师在志愿者总结会上说这是她最开心的瞬间:“以前有一次在留下邮箱的时候,我看到底下有个女孩特别认真地开始记,当时我的心咯噔一声。结果今天,看到他们在下面还是一副嬉皮笑脸的样子,就知道他们没事。”

当我问韩老师为什么要如此关注儿童性教育项目时,她的回答让我印象深刻:做志愿者。

”2008年我去农村做志愿者,跟一些初中的女孩在一起,发现她们完全没有自我保护的能力,经期还在大大咧咧吃冰棍儿什么的,家长也完全没有意识,“ 她回忆道。所以那时开始,韩老师就会跟身边的几个孩子讲讲月经自我保护的事,但还没上升到 “防性侵”上面。

而她真正意识到 “防性侵” 的重要性,还是在加入了 “新公民计划” 组织后。有一次去一个打工学校做调研的时候,一个体育老师说自己的儿子被性侵了。这件事让韩老师真的很震惊:“在那之前,我们只会从新闻中听说这种貌似离自己很远的事。即使有数据显示20%的女孩和8%的男孩遭遇过性侵害,你还会觉得,不会有这么高吧?但只有你面前就站着一个受害的家庭时,你才会意识到,这样的事情实在太多了。

“相比而言,打工子弟又会比普通公立学校的孩子遭遇性侵犯的比率更高,“ 她继续道。”因为前者的流动性更强,家长的文化教育水平也偏低,放学后又很少有人监管 —— 这也正是我们做 ‘希希学园’ 这个流动儿童性教育项目的原因。”

从课堂回来之后,出于对这套课本本身的好奇,我通过韩老师联系上了负责主编这套教材的北师大儿童性教育课题组负责人刘文利教授,跟她聊了聊中国儿童性教育的现状,为什么要编这么一套教材,以及如何面对推广上的困难。

VICE:目前国内性教育的现状是怎样的?最近十年有什么发展?

刘文利:现状不容乐观,但近十年还是有发展的:比如更多学校开展与性教育有关的主题活动或课程活动,更多教师关注性教育,更多研究者在研究性教育,也有更多倡导者在倡导性教育。

那怎样让家长也树立起正确的观念呢?会为家长编写教材吗?

可以做家长培训、家长访谈,提高家长对性教育的认识、接纳和参与程度。在课堂教育中,我们会尽量动用孩子已有的生活经验、家庭经验,并在布置作业时多与家长互动。我们也会为家长编写性教育读物,预计2016年9月出版。

感觉教材体现的观念都很 “新”,无论是性取向平等的观念,还是有关自慰的章节。当新闻里高校教科书还认为同性恋是病态时,你在编写教材时担心过教材的接受度吗?这套现在处于试验期的教材,大概会在什么时候才能走到更多孩子们的课堂?

我们的教材在传播有关性的科学知识,告诉孩子事实的真相,所以不担心接受程度问题,因为社会正在走向开放和文明。这个小学性教育项目是2007年开始做的,那年受益的孩子只有一个年级的200多个孩子;到了2010年,有六所学校的5000所孩子受益;到今年,15所学校13000多孩子受益,还不包括那些我们无法统计的数字。

我们将通过各种可能的途径,让更多孩子受益 —— 但到什么时间,能有多少孩子受益,我无法准确估计。我们已把 “将性教育纳入中国义务教育课程体系” 作为目标,并一直为之奋斗。如果这个目标能实现的话,就是全中国儿童都能从性教育中受益。

Written by: 莉斯