1.

老李,我真的受够了,这世界他妈的见了鬼了。

好像昨天我们还在谈论跟一台电脑下围棋,嘭的一声,你猜怎么着?他们不仅会恋爱了,还会失恋了!

记得我发给过你照片的那个眉清目秀的小妹妹吗?你丫到现在也不相信我对人家没想法。

她和我共事了三年,后来忽然有一天和我说她想献身舞蹈事业。这女人的心思啊,你永远想不通。要知道她以前可从来没跳过舞啊!

分开后,我们一直保持联系,我也一直像老大哥一样的照顾她。今天,就今天上午,在我给你写这封信的前一个小时,她突然砰砰砰敲我办公室的门。

门一开,小丫头扑到我身上就开始哭,我忙问,怎么了这是?她说哥我被人欺负了你得管。

我说管管管,有人欺负你了,哥肯定得管啊!心想八成又是跟哪个毛头小子吵架了。以前我还真动之以情,晓之以理地帮她出过几次面。

又详细的问了问,原来这一次小丫头和对方谈的还挺认真,到了谈婚论嫁的地步了,两个人拿出好几个月的工资凑了凑,说是要去月球旅行结婚——你说那鸟不拉屎的地方除了贵有什么好的啊!

结果就在这个当口,男方忽然提出来要悔婚,还把旅行的机票给退了。无论小丫头怎么求他,就是不肯回头。

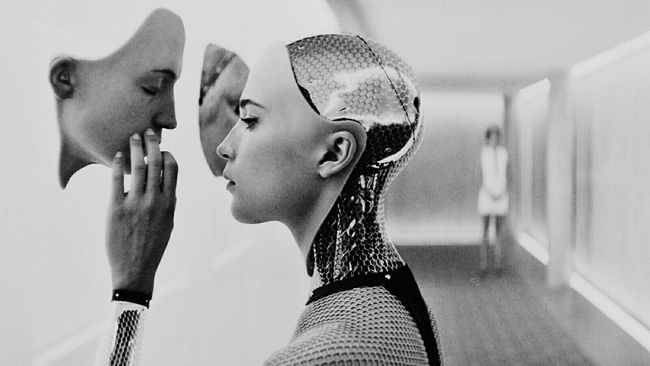

我问她你是捅了多大的娄子啊,结果一问人家又哭了起来,哭了好半天,揉着眼睛和我说,哥,他发现我是人工智能。

我一听就愣住了,愣了两三秒,这一愣不要紧,小丫头又开始哭,边哭边说连我也瞧不起她。我赶紧忙的又是拍背又是擦眼泪的,说没有没有,你得给哥点时间适应适应。一边安慰我就一边想,我该跟那小子怎么谈呢?

你出发之前,咱们还聊起来以后这围棋还玩不玩了,你这还在路上,我就在拍着后背安慰一位失恋的人工智能了。

老李,我觉得我跟不上这个世界了。

2.

老李,你说这世界应该有个本来的样子吗?

在我的脑袋里,世界应该是实实在在的:每个人都有一份本本分分的工作,踏踏实实努力个几十年,为社会做一些贡献。不忙的时候做一顿自己喜欢的饭菜,家里的东西坏掉可以自己修好。高科技的东西当然有一些,人工智能,互联网,但那都是为最基本的需求来服务,如果人们觉得不自在也可以选择不使用它们。人们老老实实的用手机联系,那时候的微信就很方便啊。

为什么短短30年过去,我们就像狗活在人类的世界里一样,无所事事吃饱穿暖,却什么都看不懂了呢?

我还记得咱们年轻的时候,总是瞧不起父母一辈人,嫌他们不会用手机,不懂得欣赏音乐,不懂得摄影和写作,不懂得欣赏世界的美好。也许你会觉得现在我们年纪也大了,也该被年轻人瞧不起了。

但我想,我们毕竟和那红色的一代人是不一样的。我们一直在学习,我30多岁的时候还学习编程,每天都在看最新最潮的科技资讯。我一直认为科学就是对人的功能的延伸,微信和写信本质上都是文字,只是传播的方式不一样,只要了解最新的科技总能跟得上时代的。

可你看看现在,科技成了什么样子?它是主人,是钦差大臣,是边疆的藩王,是沙场上的主帅。而我们是被关在深宫中的皇帝。它们看似时时刻刻为我们服务,我们对它们每天在思考什么却一无所知。一不留神,某地政变了,我们只知道下令去压制,却完全不知道该如何去实施。我们只负责下令——实施维护世界科技的却是另外一群科技。

我时常想,我们现在就如同猪圈里被喂的肥头大耳的猪。什么都不用做,什么都不用想,而我们被豢养的深刻原因,我们只有到屠刀真正降临的那一天才知道——甚至到了那一天,我们也想不明白这是为什么。

我们在被科技喂养,还是在喂养科技?

唉,别怪我今天这么伤感和啰嗦,今天实在是心情不好。

小文去火星三年多了,我很希望他能写信给我,或者时常能打个电话。小文总是笑我,都什么年代了还打电话。就算真有人搭建了民用通讯基站,真要是电话联系,一句话来回就十几分钟,从距离上也太不现实。

为这个事,我还组织了一帮火星移民的家属去市政府门口示威,要求哪怕一句话来回十分钟,也要政府把基站给建起来,我们需要和亲人沟通。

政府直接派了一个专家小组来给我们解释。人家不是不重视我们,可人家说的东西我们根本听不懂啊。说什么只要在家庭智能终端拓展一个SRTM接口,就可以实现思语交流,但是要确保家里的智能终端的RKK系统版本在6.0以上,还要预装正版的Linkout系统和一堆我记不住名字的插件,还有,还有需要装一个α头盔。

那天我就突然觉得,我们像极了一群小狗,围坐在主人的身边,我们只是想吃一口肉包子,却眼看着主人摇晃着它发出一串我们完全听不懂的指令。我们知道大概是服从指令就能吃到包子,但无论我们怎样用心去听,就是听不懂。急死也听不懂。

我特地去找了个年轻人询问这些被我一个字一个字记在本子上的东西该怎么弄,年轻人倒很热心地给我讲解,但唯一的结果就是:这些东西我一样都没有搞明白,本子上又多记录了十几个名词。

我想起了几十年前,不会用手机的父母被我们嘲笑,一年一年的在老家等我们回去给他们安装微信,处理手机里的垃圾。而现在的我们,连能给自己装一台带有SRTM接口的——谁知道该怎么称呼那东西——的亲人都没有。手机没有了,电脑也没有了。我们身边全都是叫不上名字的东西。

后来我就认输了,一直觉得买家电还需要专门花钱雇人是一件违背天理的事情,这下我认了。老了啊,老李,连买东西都需要助理了。

花了不少的钱,终于把设备都置备齐了,中间的过程有多难受就不和你细说了,总之是面临十几个选择,可该怎么选都不知道,好不容易选了一个,又冒出十几个选择来。

那天在家用智能终端把这一套乱七八糟的东西弄好,我激动的带上α头盔,正琢磨着连个拨号器都没有,怎么联系儿子啊?忽然眼前就出现了儿子的样子,穿着一件古怪的衣服,站在我面前笑呵呵的看着我开始说话。

他说,这是任何人使用α头盔与他进行关联后首先被激活的首页影像,他的影像串联ID是WensKCC992,此段影音的坐标地是在火星第三移民基地的中央花园。

他说,他的旧版本影像存放在他ID下的C区,可以按照「日常」、「火星趣事」、「牢骚」和「地球往事」四个关键语句来检索。

他说,他签署了《影联网3.0完全公开公约》,所有频段都向整个宇宙公开,不设置私聊频段,参与推动真正人人互联的影联网时代的到来。

他说,想念他的地球人可以在因数网根据他的ID检索到他95%的基因片段和15%的记忆数据,下载到家用克隆人2年版中进行简单的交流,所有费用由他个人的社交基金账户支付。

他说,他想念他的家乡,但这并不能阻挡他成为第二代火星居民的脚步。

他看着我的眼睛,却在和世界上所有的人说话。

他没有喊一句爸爸,也没有一句悄悄话给我。

他说的话,我一句都听不懂。

老李,我这会真的挺想哭一场的。

3.

老李,今天我去找那个和我小妹闹悔婚的小伙子谈了谈。

她回去后,我给她打了电话,电话里只有一小段留言,说哥现在用电话的人太少了,维护费用也越来越高,我是她最后一个手机联系人,不想留着手机了。劝我也换用植入芯片联络吧,并把她的联络号告诉了我。

可我不愿意抛弃咱们这一代人的情怀。朋友圈里还有几个老友,时不时更新几条悼念旧时代的文字,看到他们,我会觉得安心一些。

我更不愿意去办理植入芯片业务,在身体里装一个电脑芯片,我怎么想也觉得很难接受。手机不是很好嘛。

最重要的是,我压根就不愿意出门。

现在打到一辆人开的车越来越难,也越来越贵。都是在为情怀付费,也只能走低速专用车道,还要支付一笔不小的环境污染治理费。

但我怎么也不能接受自动驾驶车道上180公里时速的车只有5米车距的路况,每次坐上那样的车我根本不可能像广告中说的那样「安心的休息片刻」。要知道,每年死在自动驾驶事故的人还有上百个——虽然他们每天都在宣传这已经比人工驾驶的车祸发生率降低了几个数量级,但我还是不愿意死在机器的手里。

可答应了小妹的事,总不能指望她给忘了,尤其是在知道她还是人工智能以后,更不可能忘了。所以,今天我还是耐着性子用破手机上的滴滴情怀app叫了一辆车,足足等了2个钟头,才出发奔着东三环开去。

出租车司机是位60多岁的老哥,女儿也去了火星,他自己在滴滴情怀全职工作,老婆则是在老微信圈里卖一些实体花来赚些小钱。越来越多的老人被儿女劝到了新的出行方式中去,越来越多的人使用AR技术来布置自己的家,他们两口子的生意也就越来越惨淡。

我们一路感怀着世界的变化,一路聊着自己刚活到寿命的三分之一就成了垂垂的老人。

那小伙子一见面以为我是来打架了,还召出了防卫机器人。我忙说我只是来和他沟通一下,他这才放心地把我让进茶室。他给我倒了一杯清水,按动杯子上的显示屏,说是上世纪最好的龙井茶的味道。可对我来说,不是泡出来的茶,就是杯清水。

我说,你们年轻人不是思想很开化吗?人工智能已经融入社会十几年了,你们怎么还有种族歧视呢?

他说,叔,真不是我有歧视,我知道,小洁是第三代人工智能,用的不是机械技术而是克隆技术,采用的是二十多年前韩国一位叫宋慧什么的女明星75%的基因,衰老速度、生命机能和生育能力都跟智人没什么区别,人漂亮又聪明,我自己也很喜欢他。可是家里的亲人知道后无论如何也无法接受我和一个人造人结婚。大闹了几场要死要活的,这才提出分手。

我说,为什么一定要让家里人知道呢?瞒着不说不就相安无事了?

他说,向所有人亮明身份,是小洁这一代人工智能近期共同达成的共识。他们已经脱离服务阶层进入自由生活很多年了,不应该再以自己的身份为耻,如果自己都瞧不起自己,如何能赢得世人的尊重?所以她才无论如何都要找一个能瞧得起她的人在一起。

我无言,想想自己的儿子如果在火星给我找一个人工智能儿媳妇回来,我也会极力反对吧。

最后我表达,如果坚决不能在一起,至少好聚好散,给人家姑娘一个交代。

小伙子痛快的表示,叔您去和小洁说,她在恢复期所有的降情手术的费用,由我来承担。啊降情手术?您不懂没关系,转告她就行了。

走出他的办公室,我回想起当年老夏的事,那时候跨人种恋爱不是问题了,但他和那个同性恋爱人的关系还是受到家人的强烈反对,我们那时候不得不帮他们每人找一个同性恋女孩假结婚来骗家人。

一代代人就这样无法接受下一代的生活,觉得父母太老土,然后自己又成为了老土的父母。

可让人感叹的是,我们的父母老土了没多久就入土为安,可现在的器官替代技术却让我们有平均180岁的寿命,想想后面130年的时间该如何打发,忧愁又爬上了我的脸。

写这封信给你的时候,我是一路从东城走回老房的。约不到人力出租车,那位送我来的老哥也不用电话了,而我还没想好什么时候去办理那个该死的联络芯片。

挺想你的,老李。

4.

老李,之前我和你说,现在的人在科技面前,像一条狗,我错了。

我把小伙子的话转告给小洁,她痛快的答应了,跟我说正打算无论如何也要去接受很昂贵的手术,既然他愿意承担费用,那算他有良心。

隔了一天,完成手术的小洁租了一辆油电混合的老车,亲自开车送我去办理植入芯片。我以为这东西只是把手机屏幕搬到了小小的芯片屏幕上,一试用才发现根本不是自己想的那么回事。

小洁笑着说我,老哥你就跟一百年前前第一次拍电影的人,以为电影就是把话剧搬到荧幕上,结果拍出来的还是假惺惺的话剧腔。

通讯芯片不是手机的小屏幕版,和手机一毛钱关系都没有。芯片时代和手机时代的区别,就好像当年的互联网时代与广播时代的区别一样,从根本上就是不同的信息传播理念。

以前咱们的手机,是点对点的通讯,一个人通过一个公司,找到另外一个人。而芯片时代,每个人都是面向整个网络的一个发声点,你每时每刻的想法都通过芯片向全世界发出声音。这个时代,没有什么官方媒体,没有什么私密频道,每个人都可以随时知道世界上所有人在想什么。

「那如果我想联络你呢?」我问她。

「不是告诉你我的频道号了吗,你只需要在有话告诉我的时候,在这段想法前后各加入一段口述的频道号和发射密令就行了,我会收到特别提示的。」

「那悄悄话呢?比如约你去小树林见个面啥的?」

她笑着锤了我一下说:「什么悄悄话啊,这就是你老土的地方。现在这个时代,互联网上哪还有什么悄悄话,有悄悄话就见面关了芯片聊呗。你要习惯,这个时代,只要你想与其他人联络,就必须接受所有的想法都公之于众。不过话说回来,现在这样大量的信息满天飞,谁还有那个注意力去关注你一个落伍的老爷子在想什么啊!」

我小声感叹,这年头,真的是他妈的没有隐私了啊。

小洁咯咯的笑了起来,和我说,「哥,你记得我刚认识你那会,你和我说阿姨不敢在网上买东西,说担心泄露密码被人骗钱,你还笑话她来着?其实从那时候起,我们买东西、看文章、上色情网站,就已经走上了告别隐私的不归路了。隐私和方便,你只能选一个,只不过这时代大家都觉得所谓隐私只是大家都想藏着才算隐私,都觉得无所谓,也就真无所谓了。」

「那你和恋人吵架,暧昧,还有......做那事,也都公之于众?」我郁闷的问。

「有什么啊?旧时代的人还觉得露出小腿就丢尽了祖宗的脸,后来还不是热裤短裙满大街都是?再说我只广播我的想法而已,生气的时候别人知道我在生气,舒服的时候别人知道我很爽,又没有什么画面被人看了去,怕什么啊?」

我想到装上芯片后就会随时感受到其他人最私密的感觉,不禁红着脸苦笑了起来。又想起我爸在世的时候总是一边批判现在的女孩穿的越来越少,一边偷偷看的可爱样子。

我又问丫头为啥和我儿子联系要戴上那么麻烦的头盔啊?她说距离这么远信号衰减很严重,而且火星的网络带宽还没有建设到地球上的程度,α头盔只是个过渡产品,迟早有一天那边也是会普及芯片的。那时候我就能随时收到儿子十几分钟之前的想法——只不过是混杂咋几百万人的想法之中的。

我又好奇的问她,那个降情手术是啥啊?她说就是民间的通俗叫法,学名告诉我我也记不住,就是通过手术在短期内降低人对痛苦和愤怒的感知度,专门为失去亲人啊失恋啊之类的人群提供的,帮助人舒服的度过一段本应很痛苦的时间,然后会在一年后缓慢恢复这部分感知。

我说我很想念老李啊,能不能去做一个?小丫头说,想念这种感觉比较复杂,手术的效果很一般,再说,咱们普通人真付不起那个手术费。

我说等你恢复了要还是痛苦,就嫁给我得了,保证不会对你动手动脚,供你好吃好喝。

她哈哈大笑着又锤了我一下,说动手动脚都不敢,嫁你守活寡啊?

之前我和你说,现在的人在科技面前,像一条狗,我错了。我们连狗都不如,而更像是一株植物。

我们不需要搞懂科技在想什么,不需要和它交流,我们的喜怒哀乐全在它的掌控之中。像我这种普通人,更不需要工作,不需要劳动,所有的事务都已经被安排好。

他们说,只要不违法,你想做什么都可以。你们已经为社会贡献的足够多,剩下的时间,你们尽可以享受科技带来的愉悦。

可我觉得,除了违法,我连能做什么都不知道。

5.

老李,今天冲小洁发了一顿脾气,逼她把那个克隆人退回去了。

随她怎么和我解释,克隆人脑袋里存储的是我儿子真实的部分记忆,克隆人只会与我进行感情交流陪我聊天帮我做家务,克隆人就像原来的扫地机器人一样只是个人造的东西,克隆人只有两年的寿命绝不会搞出什么事替代我真正的儿子。

但我就是接受不了,家里有一个长得和儿子一模一样的人,而我又确信真正的儿子现在正在火星搞什么独立宣言。

我接受不了它空洞的眼神,接受不了它偶尔断网时呆若木鸡的样子,更接受不了我只是温情的看着它却不说话时,它一本正经地询问我「爸爸,有什么能帮助您的吗?」

小洁被我骂哭了,说我终归到底是个不开化的老人,说我还是打心眼里瞧不起他们人工智能。我只好收起脾气和她道歉。但还是求她把这个怪东西退回去了。

我觉得世界不应该是这个样子的。

它应该很实在,虽然有科技在帮忙,但不应该是这样。

我想喝酒的时候,应该能买到一瓶好酒,就着花生米和毛豆,一醉方休,而不是吃一片高浓度乙醇含片。

我想去吃烧烤喝酒的时候,应该有那么一家烧烤店,冒着热气腾腾的烟雾,呛的两眼发辣,有一个操着东北口音的老板来催着结账;而不是把什么有机粉末倒入家用料理机,自动做出味道以假乱真的烤串,和99%仿真82年陈酿的味道。

我想和朋友一起吃烤串喝酒的时候,应该拨打手机约好时间,顶着三环路拥堵的车流赶到那家店,一起喝到回家吐一地,而不是每个人都坐在家里的AR联络间里,看着彼此的全息影像,喝着机器刚刚制作的仿真饮料,嚼着乙醇含片,感叹我们的老去。

忽然之间我想明白,你为什么要不顾老兄弟们的反对,参加那个该死的比邻星计划了。你比我先知道,我们这代人终将在这个星球上被淘汰。

他们说,进入那艘飞船的你,对我们这群老友来说,就是踏进了棺材。我到现在也没搞明白爱因斯坦的理论,我只知道,你收到我这些信的时候,应该还保持着离开时的年纪,而那时的我已经有130多岁了。

我不知道自己有没有动力去接受第一次的全身器官更换。活下去,像一株美丽的植物被科技与新一代的人饲养,真的有那么有意义吗?

但我同样没有勇气像一个被时代车轮碾过的小丑一样死去,我想学习点东西。

这个时代,没有人看由人写就的文字,没有人听由人谱曲的音乐,没有人愿意吃几个小时才能烹饪出来的一道菜,我们年轻时立志学习的那些所谓计算机语言,在一代又一代更新的交互语言面前像是原始人的手鼓。我又能学点什么呢?

此刻,夕阳的余晖正洒在我给你写信的书桌前,我正犹豫着是否打开芯片开始我第一次傻乎乎的思想广播,然后希望着有人回复,希望着小洁能发来回复原谅我这老哥无缘的臭脾气,希望有人像当年朋友圈一样来点个赞。

那夕阳红彤彤的像是我不甘老去的心,却被天边的火烧云无情的抓住,向无边的黑暗坠落而去。

此刻的你,是否还能在夜空中看见逐渐远去的太阳呢?