骂农村男孩“蠢钝如猪”,真的是在帮贫困女孩吗?

今天,一个慈善项目闹得沸沸扬扬。

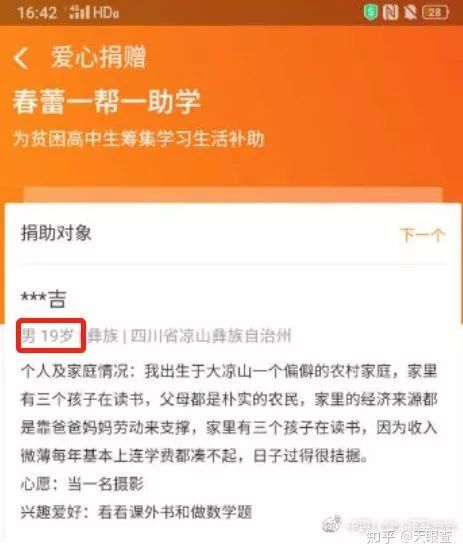

“春蕾一帮一助学”项目被网友质疑本批次资助的 1267 名高中生中,有 453 名为男生,甚至还有一名19岁的所谓“男童”!

这显然不符合春蕾计划的帮扶目标。

在一些贫困地区,女孩受教育的机会的确要比男孩少,这在“春蕾计划”的项目建立初衷就有很明确地表述:

“春蕾计划”是1989年中国儿童少年基金会发起并组织实施的一项救助贫困地区失学女童重返校园的社会公益事业。由于自然条件的限制,社会经济、文化等发展的不平衡,特别是传统习俗的原因,在中国,特别是贫困山区尚有少数文盲存在,而女性文盲占文盲总数的2/3以上;失学儿童中,女童约占2/3。

也就是说,春蕾计划本身就是为了贫困地区的失学女童而成立的。

在如今重男轻女思想仍未绝迹,在某些地区女童的教育权仍无法得到保障的当下,女童的确需要这个有针对性的帮扶计划,来帮助她们因为各种原因而被扼杀了受教育的可能性。

在同样重男轻女的环境下长大,忍受着相似的偏见,这些长大成人的女性想帮助还在苦海中的女孩做点什么。

于是她们选择了春蕾计划,因为这个计划的初衷就是为了救助女孩。

她们纷纷在这个计划后留言:

妹妹们加油!姐姐来了!

姐姐来了,你们一定要好好长大!

可是,现实却辜负了她们。

今天,中国儿童少年基金会回应了网友的质疑:

网友质疑的受助学校为四川凉山州昭觉民族中学,该校提供的 100 名受助学生名单里有 47 名男生。据核查了解,该地属于脱贫攻坚任务最为艰巨的「三区三州」地区,该校老师在申报受助学生名单前向我方申请,该校部分男生家庭非常困难且学习愿望强烈,希望纳入项目资助范围。考虑该校符合资助条件的女生已全部纳入项目资助范围,项目工作人员采纳了学校建议。

可惜的是,看完这个机构的回应文章,他们似乎并没有意识到自己所犯的错误。

他们整篇文章的逻辑都讲了一个意思:反正善款都到了需要的人手上,是男是女又有什么区别呢?

是的,支持春蕾计划帮扶女童,并不代表男童的教育权不重要,这两者并不冲突。

要知道,中国有大大小小各种各样、或官方或民间的慈善机构,即便春蕾计划无法顾及到部分贫困男童,基层工作者也完全可以把他介绍给其他符合条件的慈善机构。

况且,春蕾计划的机构完全可以另外开一个新项目,专门资助男童升学,而不是这样以帮助女童上学做幌子,来诱导社会捐款。

但问题是,你不能拿着救助女童的幌子来吸收捐款,再把捐款挪作他用啊,即便挪作他用也是为了慈善,那也不行!

打个比方,你想把一笔钱捐助给一个糖尿病基金组织,但有人肯定要说了,癌症不重要吗?艾滋病不重要吗?心脑血管疾病不重要吗?

这些当然都重要,这些疾病的研究机构也都对人类产生了巨大的贡献。

但问题是,我就是想把钱捐给糖尿病研究,无论我出于什么目的,你也不能因为癌症比糖尿病更重要,而改变我的捐款用途。

所以说,多数人最大的愤懑并不在于把本该用在女童的善款用在了男童身上,而是这个机构自己所制定的规则后,利用这个规则来吸引社会捐助,但自己违反规则不说,还有意无意地隐瞒自己违反规则的事实。

这正是大家所真正害怕的地方。

你既然划定了捐款的用途,就要遵守约定,就要专款专用。

这些规则本来应该严格遵守,并且有透明完善的监督机制,但执行起来居然没人觉得违反初衷,还得靠细心网友才发现问题。

今天违反的这个规则或许无伤大雅——“反正善款也都到了需要的人手上了”,但大家未免会产生“谁知道以后善款会落到哪儿”的担忧。

一个女网红就让红会落入多年的信任危机,直到现在还元气大伤,慈善机构已经不能再失去更多信任了。

然而……

正当大家都在质疑春蕾的时候,有人似乎在试图浑水摸鱼。

认证为知名娱乐博主的博主在今天凌晨发了条微博,讲述了一件粉红色羽绒服的故事。

大概意思就是她在支教期间遇到一个很懂事的女孩子,但她父母却严重重男轻女、毫不讲理,连学校发给女儿的鸡蛋都要必须带回家给弟弟吃才行。

冬天她看到女孩连一件像样的棉衣都没有时,她决定给女孩买一件羽绒服。

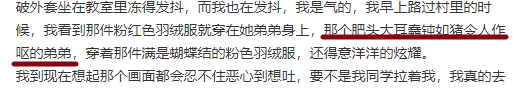

为了不让家长把羽绒服转手给弟弟穿,她还特意买了件满是蝴蝶结的粉色羽绒服。

但最终还是没能阻止家长长久以来重男轻女的思想,女孩依旧只能穿着破旧衣服上学,而那件羽绒服也落到了弟弟身上。

这条微博引起了大家的共鸣,已经转发了将近4万条。

如果仅仅是看这个故事,你可能会愤慨当地极端重男轻女的落后思想,恨不得把这对恶心父母揪出屏幕暴打一顿。

但是这位博主偏偏写了个几个小细节,让人看着特别不舒服。

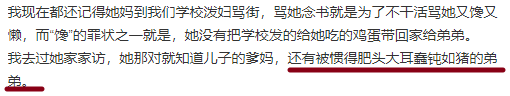

“被惯得肥头大耳蠢钝如猪的弟弟”

“那个肥头大耳蠢钝如猪令人作呕的弟弟”

“那张令人作呕的弟弟的肥猪脸”。

如果你拿这些词描绘他们父母的恶劣行为,诅咒这群成年人原地爆炸不得好死,完全没问题!

因为造成重男轻女问题的原因正是他们这群成年人。

他们无知且无耻,把所有的苦难都让懂事的女孩来承担,虽然都是在贫困家庭中成长,但在重男轻女的加持下,弟弟明显活得要比姐姐轻松一些。

但问题是,这个同样穷苦的弟弟又做错了什么?

是他扒下了女孩的羽绒服吗?不,是他父母。

是他夺走了女孩的教育机会吗?不,也是他父母。

是他自己天生就重男轻女吗?不,是他父母教育出来的。

一个还在学龄前的农村男孩,同样遭受着重男轻女思想的腐蚀,为什么要把愤怒发泄给一个年级更小的孩子身上?

我一开始以为这些词汇只是博主写故事的一种修辞手法,但后来的辩解却坐实了她的立场。

整篇微博用居高临下的心态,狭隘地解读农村人的心态,脸谱化地描绘农村的男孩群体。

在她眼中,农村育儿变成了猪圈养猪,农村男孩就是“没有人基本思维的猪”。

如此恶毒的言论,不仅挑起了性别对立,更是割裂了城市和乡村。

出生环境在她眼中成了原罪,性别更是罪上加罪,只要生在农村的男生,就活该被养成猪。

可问题还是那个:这一切,又和男孩有多大关系呢?

无论是男孩女孩,在不懂事的时候被养成被养成不懂教养、不学无术的胖子,不都挺可怜的吗?

难道看到一个被家长教育失败的孩子,要先看ta的性别才选择是否同情吗?

退一步说,这些社会底层的男性,何尝不是重男轻女的受害者。

结果这群人不去团结他们,反而站在他们的对立面。

可怕的是,这类微博已经转发几万,不少人似乎默许了这位博主的表达方式。

有人可能认为,煽动更多人关注这件事,能更快地解决问题。

但问题是,挑起性别对立、把锅甩给全体男人的同时,也在让他们替真正的责任人分担责任。

集体背锅就等于没人背锅,集体责任就等于没有责任。

本来一个“慈善机构不守规则”的问题,话题却偏向了“男孩吸女孩血”上了。

真正的问题被模糊掉,问题变成了话题,话题变成了议题。

该承担责任的人,看到这样的走向,怕不是眼泪都笑出来了。