艺

术

家

施大畏(1950年生)浙江湖州人。毕业于上海大学美术学院国画系。现任上海中国画院院长、一级美术师,中华艺术宫馆长。全国政协委员,中国文联第九届全委会委员,中国美术家协会副主席,上海市文联主席,上海市美术家协会主席,上海大学美术学院兼职教授。获国务院颁发政府特殊津贴。

志

存

远

山

“诗书琴画”,古代文人学而皆精者,不在少数。现代人的视野开阔了,生活丰富了,专业却日趋狭窄,常有人感叹大师难得,这是重要原因之一。像专攻文学者,不会弹琴,不懂泼墨,倒也罢了,至少得学会理解、学会欣赏吧?出于此种目的,也由于工作的需要,我对艺术的各门类留意起来,并且尽量找些不用交学费的老师,有机会便请教一二,有的还成了好朋友。施大畏,便是我美术鉴赏方面的启蒙者。屈指算来,已是十多年的神交了。

1999年,上海办过一次重要的个人画展。美术大师赵无极,一生杰作无数,按创作年份整体展出,是头一回,到故土中国来展,更是头一遭。我兴致勃勃地去看了半天。顺着赵先生的艺术足迹,在宽阔的展厅里徐徐溜达,时而在那些巨大的、富有色彩冲击力和意境震撼力的作品前停步。我思索着:中国与欧洲不同的艺术路线,为何在赵无极的作品中能够和谐地交汇起来?

赵无极画展观后,曾和施大畏闲聊。我说,这位誉满欧美的现代艺术大师,还有中国文化的“根”,气势宏伟的大块色彩,细部却处处可见水墨山水手法的印痕。施大畏沉吟着,慢吞吞道:半个世纪的回顾展,看出了从具象到抽象的思维过程,传统手法也被拿来抽象地用了,抽象的空间、时间无限,那种魅力,令人难以抗拒……

听者有心。我感到,施大畏又在酝酿重要的自我突破。半年之后,他果然拿出一批自称“无题”的新作,尽管早有铺垫,我还是带些儿惊讶,毕竟看到了他创作道路上的又一重要转折。

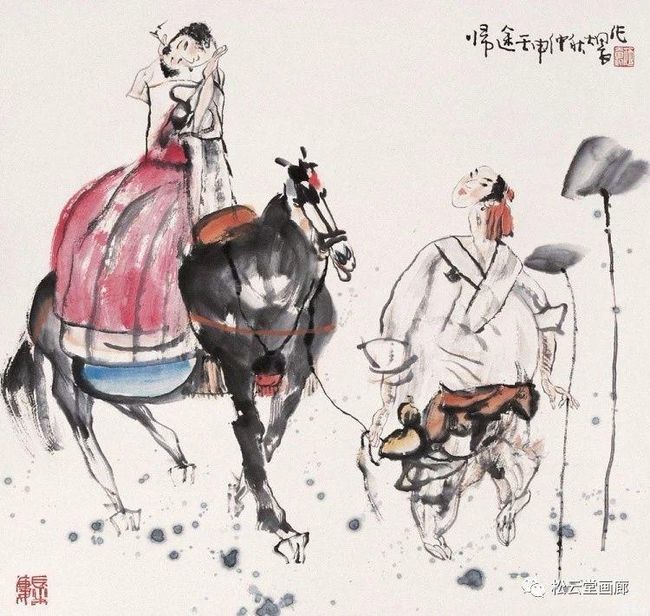

施大畏的美术创作,源于连环画,那是非常具象、写实的阶段,一丝不苟的严谨,打下了人物画的功底。而后一段,他醉心于传统文人画,主攻徘徊于天地间的士、仕女和豪杰。那时的作品,已渐渐看出他的“不安分”,艺术上力求突破传统的变化,其追求在人物造型上显而易见。纤细丰腴的不和谐,上下比例的不协调乃至人体各部分的变形、异位,表现了画家力图摆脱具象束缚,重神似甚于形似的创作方向。

写得龙飞凤舞漂亮草书者,必先能写地道的正楷,这是书法方面的常识,少有人置疑。对于美术创作却有一种不胫而走的误传:以为现代抽象艺术只须胡乱涂抹即可,随便泼点颜色,碰巧就能搞出幅名作来,这和不能走路者却要参加奔跑比赛一样,是天大的笑话。现代派的大师们,其艺术的发端,常常是极为传统的,前面提到过的赵无极,也是如此。上海三联书店出版的《赵无极画册》,便可证明。

记得施大畏流露过这样的内心感受:对占据中国绘画史中心地位的文人画传统,他有敬仰、敬畏之心,却无始终追随之意。施大畏认为,董其昌推崇的中国文人画艺术,在明代已达高峰,清代虽然还有任伯年、吴昌硕等诸多大师,其实已渐趋式微。听他这么说时,我忍不住微微嘲讽:“有些数典忘祖的味道。你大概忘了,你由连环画创作而进入专业画坛,靠的还不是文人画?”

施大畏并不恼,坦诚回答:“文人画已有深厚根基,已经成为公认的标准,我不能画它,怎么证明自己?又怎么有资格批评它,乃至想来提升它?”施大畏显然一直记得我对他的讥讽,在那次讨论赵无极画展时,他又旧话重提,进一步反击:“你看赵无极,他也画过文人画,不过,那些笔法、技巧已被他玩得面目全非,融入西洋画的大块色彩中,这是创造,不是数典忘祖!”

我是渐渐体会到施大畏对中国文人画的批评精神的。经过20世纪的曲折与苦难,艺术如何表现沉重的现实,是有良心的画家难以逃避的课题。有一次闲聊,谈到近一、二百年民族的艰难,施大畏突然冲动起来,站直了他那高高细细的身子,声调也没了平时那种文绉绉的味道,红着脸说:“如果不知道抗日战争中死过那么多的百姓,如果不去想中国人的许多悲欢离合,躲在书斋中涂几笔花草,确实雅。其实,中国画也不是一直远离现实生活的。《清明上河图》那样有名,不是技巧上特别高超,而在于它记录了一段历史人生……”

我一直记得施大畏那天的论辩式的模样,也懂得了他为什么会从文人画走向中国历史题材的大型创作中。

十来年前,施大畏的创作尝试进入了第三阶段,目标是用比较异端、抽象的手法来表现非常具体的历史。他规划了一组称为“中国历史悲剧系列”的作品。陆续引起社会关注的《皖南事变》、《天京之乱》、《垓下之战》等,便是其中的几幅。说它“异端”,因为全然不顾传统历史画的规则,将时间空间打乱了任意组合。以《皖南事变》为例,足有一堵墙大的画面上,挤压着大大小小数以百计的人物:英雄与小人、烈士与屠夫、百姓与权贵;密密麻麻的眼睛:智慧的、刚正的、狡诈的、凶险的;加上见缝插针、散于四处的充满性格特征的人物肢体……逼得你透不过气来。时间、空间和本来非常具体的历史故事淡化了,凸现到前台的,是无数人和人的冲突及其巨大的悲剧。厚重的艺术氛围、强烈的审美效果,是此画成功的原因,也让大众承认了施大畏的艺术创造,不去苛求它们是否符合逻辑或规则。

我曾经认为,施大畏的艺术探索,走到这一步可以歇一歇了。我竭力鼓励他,抓紧时间将规划中的“悲剧”系列陆续完成,因为这是没有前例、今后也难有人重复的大制作。我希望他注意的,仅在于色彩的大胆运用上。我感到,整个系列完成后,置于一堂,过多的黑白主色,会显得单调。

施大畏以长时间的沉默回答我的催促。我现在明白了,他并非懒惰,而是又在酝酿新的大变化。

出访美国,在一家博物馆里,施大畏被德国当代大师菲基尔(Anselm Kiefev)的作品所吸引。之后,他多方寻找与这位画家有关的画册。我在施大畏的画室里,与他一起欣赏过这位大师的个人作品集。施大畏认为,画册的艺术效果,远不如作品的现场效果。不过,仅仅是看画册,我还是明白了他吸引施大畏的原因。

菲基尔表现二次世界大战的创作有着广泛的影响。与其说他在“表现”,不如说他在流露内心、发泄情绪,那是对残害世界人民的希特勒战争机器的愤怒与控诉。有些作品十分抽象,有的则还保留着适量的具象。比如说,一幅作品的近部,是一个类似于游泳池的水塘,上面漂着战舰,“游泳池”的背后,是一大片荒芜的农地,农地上密布着小土包,小土包的形状又恍若德国士兵的头像。上方,则是巨大的高压电网……我不想对这幅作品进行图解,但它所包含的情绪给人的冲击显而易见。

施大畏所喜欢的,就是这样的境界。作者应该对现实人生有强烈的感受,有鲜明的立场,但比较适宜的表现形式,则是对具象进行高度抽象后表达的情感。

在20世纪最后的一两年里,施大畏开始了新的艺术探索。这次艺术上的创新,是以具象的进一步抽象为鲜明特征的。首先是表现手法的进一步抽象。如果说《皖南事变》还注重勾画相对具体形象的话,现在的一组“无题”画,则很难发现明确的“人”的概念,隐约看到一些人的“零件”,但已经与画中的其他内容、与万物的各种变形,不可分割地融汇在一起了。其次,是表现内容的进一步抽象。“悲剧”系列,表现的历史具体、特定,故事与形象尽管有所抽象,但绝难张冠李戴。指点画面,子丑寅卯,能说出个所以然。现在的一组“无题”画,已无法说清是在表述何事何人,更难以确认时间、环境。能够感受到的,仅是某种精神、情绪或意境,所谓“山在虚无缥缈间”,是也。

在“无题”的一组画之后,施大畏循此路又作了许多“有题”的尝试,《锻炼》、《激流》(2000年)、《张力》(2001年)都是很有意思的作品。《高原的云》,个性更为鲜明,全幅画,好像是一位西部老人的脸,但仔细看下去,则是抽象化了的富有深意的西部高原的世界……

然而,“根”却依然在。依我的体会,这个“根”即源于重神似甚于形似的追求。探究施大畏的人物美学,最能体现人类精神的,大约是眼睛和脚趾。在《皖南事变》那一组画中,眼睛是人物内心世界的集中表现,脚(手)则反映了人物的力量和人世的苦难。现在的“无题”及“有题”画,眼睛与脚趾进一步抽象、虚化,但它的上述功能并没有弱化,只是内涵更加复杂和多义,在与欣赏者的对话中,留出更多可供填充的空白、可供想象的空间。

“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”施大畏正当壮年,尚不须“童子”磨墨端砚,但他勤于攀登,志存远山,创新之路,仍将继续。谨祝如意!

文/孙颙

资料由北京松云堂画廊编辑整理。