2015年5月18日星期一 19点50分

林学哲,名字敲打出来是陌生的,似乎不曾接触,但响在耳畔的这个声音却分外熟悉亲切。

我1986年到师范读书时,不知出于何种原因,初始的几年始终和徐礼军一起游离在班级之外的寝室。读到二年级秋季时,我们被安排到213寝,那里住着八四届三班的学长,其中就有林学哲。

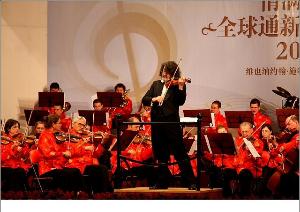

林学哲,朝鲜族,一头卷发,矮壮的身材,眼睛颇有些突出,贝多芬样式?每天总是匆匆忙忙的,好像永远也不能停下来。他那把小提琴古色古香的,拿在手里沉甸甸的,如同他一般厚重。

少年的心,对新生事物总会充满好奇。看到别人挥舞着吉他,弹出好听的曲子,还可以潇洒地吼几声,也心头痒痒的。吉他是后买的,先买的小提琴。估计是受了林学哲的影响,他告诉我,小提琴是乐器之王。作为学校的首席提琴手,他几乎将所有的精力都投入到这个领域。

刚开始学的那段时光,我在他的带动下,到市戏剧团报名参加了团里组织的学习班。小提琴这种乐器,简直就是无法驯服的野马,在生手的指下,它会发出世界上最难听的噪音。

身边有林学哲这样的师傅兼师兄,我似乎克服了噪音,渐渐进入了练习的常态。

那年秋季,学校要举办运动会,需要钉子鞋。我那时不喜欢学习,于是以借钉子鞋为名请假,跟他一起去通化他的家。他的父亲在学校,可以从学校借出钉子鞋。

美丽的通化,没有给我留下太多的记忆。但在师兄家停留的日子,如根一样植入我的心中。

他们家当时开参地,在离家很远的山上,要路过一条宽阔的河沟。估计是家里都忙,师兄的奶奶住在山上监管参地,瘦弱的面庞,慈祥的笑容,简直就是中国母亲的标本。

我们住到山上,顺便干点杂活,等待我们下到河中的渔网。确切地说,是丝挂子,横向拉起来,将一条河彻底封锁,只待上行下游的鱼竞相入网。

这一住,回不去了,轰隆隆的雷声,劈啪啪的雨点,简直就像赶集似的,一刻也不停息。我们住在山上的看参房里,清晰地看到翻腾的河水卷起一切,咆哮着滚向远方。

没有小提琴的日子,他好像也没有格外焦躁,平静地和我一起陪着老奶奶看着外面的雷雨肆虐。我们不再对渔网抱有希望,这样大的雨,很难保了。

大概住了两三天,看看河水消逝。我们告别老人,深一脚浅一脚地下山。渔网找到了,裹着杂草树干,当然还有无数鲜活的鱼,好像鲫鱼居多。

临行前的那天晚上,师兄家把鱼炖了,混着土豆、青辣椒等,干稠稠的,一点汤水也没有。我不习惯这样吃鱼,但待在山上少了荤腥,竟也吃了很多。

那是我唯一一次到他家。

回到学校,我继续跟他一起练琴。听到他把《梁祝》、《花儿与少年》拉得余音绕梁,我着实十分羡慕,所以忍着我造出的噪音,硬是也把左手食指颤出茧子。

某次到戏剧团学琴,一个出乎意料的消息彻底将我学习小提琴的兴趣掀翻:剧团的首席女提琴手离职,改行到市百货。我们曾经无限羡慕的高人,竟放下自己的专业,于那时,我是不能理解的。

我也放下了,既然首席提琴手都远离了美丽的音乐之王,我这个五音不准的人还愣抓着不放岂不是傻瓜?我将自己的决定告诉他,他好像很失落,摇摇头,点点头。

我放下小提琴后,就忙着和市里那些集邮的老先生一起来往,和他在一起的时光渐渐减少,但丝毫不影响我们之间兄弟般的感情。

他一直没有放下,始终把小提琴视为生命中最重要的。我总以为他会一直拉下去,拉出个炉火纯青,进入寻常人无法企及的境界;因为他一直心无旁骛,执着如初。

毕业时,他似乎如愿分配到通化的某所职业高中。我很为他高兴,到了城里,可以施展所学,在音乐的天地中遨游驰骋。

我们自此失去了联系。

若干年后,通过当年师兄的同学打听,得知他早已放弃了原来的工作,到上海,又到韩国,四处奔波。按照他练琴的执着,我认为他一定会做得很好,因为他是一个坚韧的人。

分别几近三十年,师兄,你一切可好?闲暇时,你是否还会陶醉在《梁祝》之类的经典乐曲中?昔日的提琴还在吗?

我的提琴早已物去曲消,那段时光却如经典的曲目,一直保留在记忆深处,永远平缓地响彻在耳畔。