谁为中国带来了青霉素|大象公会

二战时期的美国神药,其制备技术被美国人播撒到了全世界,包括中国。

文|周小康

电影《陈毅市长》中,青霉素是被美帝国主义垄断的神药,黑暗落后的旧中国无法生产,国民党政府不发展民族工业、不支持科学研究,人民只能高价购买洋药救命。

许多抗日剧中对此都有验证,《亮剑》中李云龙负重伤后,需要上级领导专门派人送去一盒珍贵的「盘尼西林」(青霉素的商品名)才得以幸免。其他想象力更丰富的影视作品里,青霉素更是要花费大量黄金购买、甚至通过特工行动夺取的神物。

·2008年电影《盘尼西林1944》中,抗战敌我双方为了争夺两箱青霉素展开激烈较量,造成大量伤亡

·2008年电影《盘尼西林1944》中,抗战敌我双方为了争夺两箱青霉素展开激烈较量,造成大量伤亡

事实上,中国即使在抗战时期也并非青霉素荒漠,美国更是早在1949年以前就通过各种渠道,向中国提供了青霉素的制备技术。

与传说中美国「漫天要价」,坚持由美方人员操作进口美国设备的嘴脸截然相反,当时的美国既为中国捐赠过青霉素的生产设备,也培养和输出了中国最早的一代青霉素专家,提供了他们工作必需的资料和菌株。

战场上的盘尼西林

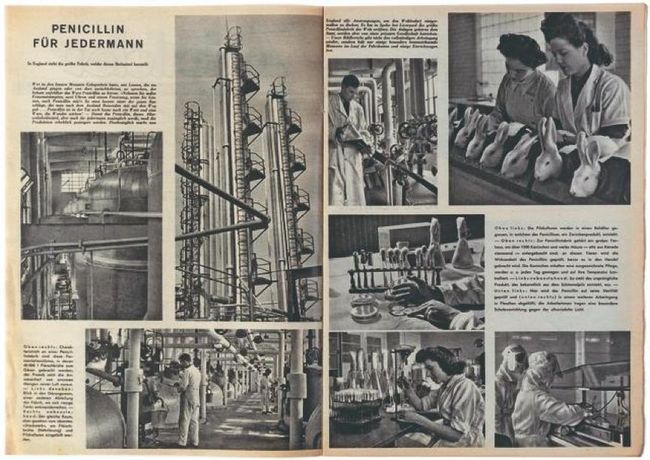

二战的大部分时间里,无论国共、日本还是其他任何军队,都不可能搞到青霉素,因为这种新药直到1943年才真正走出实验室。

虽然1928年英国科学家亚历山大·弗莱明就发现了青霉素,但直到1940年,钱恩、佛洛里、哈特利组成的牛津小组实验室提取了青霉素结晶,才累积出足够剂量用于临床试验。

他们的相关研究成果,于1940年发表在国际权威医学杂志《柳叶刀》上。

由于牛津大学无法提供经费,且在专利问题上与研究者有分歧,佛洛里和哈特利于1941年7月前往美国,寻求政府支持,很快对接到了美国农业部的北方研究实验室。

掌握了青霉素基础技术的美国政府,筛选出三家企业,准备规模化生产青霉素。它们都是今天的制药巨头:辉瑞、默沙东、施贵宝。

1943年3月1日,辉瑞建成全世界第一座青霉素规模化工厂,拥有14个7500加仑大型发酵罐,产量每月4500万单位,是原定预期产量的5倍以上。

作为盟国,中国也开始收到美国援助的盘尼西林。由于包括香港在内的沿海口岸已尽数丧失,这些物资只剩下驼峰航线一条通路。

· 当时的青霉素工艺并不完善,成品为黄色无定形粉末,需要冷藏储存,即使美军也不可能实现「每个士兵背包里都有一份青霉素」

· 当时的青霉素工艺并不完善,成品为黄色无定形粉末,需要冷藏储存,即使美军也不可能实现「每个士兵背包里都有一份青霉素」

战争时期,青霉素需求巨大,仅援华就要每月4亿单位,几乎是辉瑞首个工厂产量的10倍。为了保证供应,美国政府与辉瑞协商,将其研发的深罐发酵工艺包授权给其他19家药企使用。

抗战末期,国共双方也都各自搞了一些土法盘尼西林,源头都来自美国的培养和协助。

国民党方面,「中国青霉素之父」、威斯康辛大学博士樊庆笙,带回了美国医药援华会(ABMAC)提供的血库(包括血库设备冻干血浆制备技术),以及三支极其珍贵的菌种,其中第三支由威斯康辛大学捐赠。

在昆明,樊庆笙等人1944年9月5日在旧皮鞋上获得了帚状霉菌,通过液面培养法,研制出了中国第一批5万单位/瓶的青霉素。

他们当时服务的中央防疫处(「中防处」),是中国第一个国家卫生防疫机构,也是今天北京生物研究所和天坛生物公司的前身。

·1945年9月2日,中防处昆明大楼前全体职员庆祝同盟国胜利大会合影

·1945年9月2日,中防处昆明大楼前全体职员庆祝同盟国胜利大会合影

延安领导青霉素生产的,则是长期在晋察冀工作、白求恩牺牲后担任卫生顾问的傅莱医生(Richard Frey),他被称为「奥地利白求恩」。

1944年夏,傅莱医生以救济中国总会(UCR)晋察冀代表的身份,通过美国援华委员会(CAC)的帮助,于次年初从英美索取到了青霉菌菌种和相关研究资料,并制定出研制计划。

土法生产初制青霉素的小作坊,设在了延安城东柳树店中国医大内,失败50多次后终获成功。

·延安时期的中国医大

·延安时期的中国医大

这些土制青霉素产量极低,昆明每周产量仅50万单位,大概有10瓶,到抗战结束不过百来瓶,延安产量大概更不足道。

真正开始探索工业生产青霉素的,是抗战胜利后的国民政府。

天坛旁边的青霉素制造室

战争结束后,中防处回迁北京,于1947年元旦在天坛附近建成了青霉素制造室。

「天坛厂」的发酵、提炼以及冷冻、真空干燥等设备均来自美国医药助华会的捐赠,是中国当时仅有的抗生素生产场所,相当于一个示范厂或中试车间。

除了规模有限,制造室的主要问题是生产的青霉素效价太低,只有100单位/毫升。此外,发酵用的培养基是一种专用的玉米浸出液(制备淀粉和葡萄糖的副产品),国内无法生产,只能依靠美国进口。

留美的童村博士,于1948年1月试验成功用棉籽粕替代美国进口用品,发酵效价大幅提升。制造室又在培养基中加入苯乙酸,产量进一步提高,效价最终达到750单位/毫升,可周产10万单位/瓶的青霉素500-1000瓶不等。青霉素制造室还扩大干燥箱,启用自动分装器,加装了更大的冷藏室。

·童村毕业于约翰·霍普金斯大学,后师从北方研究实验室与牛津小组直接对接的罗伯特·科希尔,学术路线完全嫡传,是《陈毅市长》中老化学家的原型之一。左一为童村

1948年,中防处生产了11338瓶20万单位/瓶青霉素,达到了战时昆明产量的约100倍,共售出10143瓶,既补贴了研制经费,也惠及了病患。

像京津沪这样的大城市,从此便有机会获得实用化的国产青霉素,尤其是北京协和医院。

天坛厂本来只是一个开始。

1945年,联合国善后救济总署决定为六个欧洲国家分别援建一座400亿单位年产能的青霉素工厂。最终,除了苏联境内的乌克兰和白俄罗斯,其他意大利、捷克斯洛伐克、波兰、南斯拉夫四座工厂均建成。

·1943年11月,43个国家建立了联合国善后救济总署,美国是发起国、最大捐赠者及其不少宏大计划的主导设计者

·1943年11月,43个国家建立了联合国善后救济总署,美国是发起国、最大捐赠者及其不少宏大计划的主导设计者

在满目疮痍的战后欧洲,青霉素援建的意义十分重大。世界卫生组织开始筹建后,青霉素援建计划被转给了世卫临时委员会,成了后者的天字一号工程。

中国也一度被纳入了青霉素援建计划。1947年,在天坛厂的投产仪式上,刘瑞恒博士宣布了美国对华援助的青霉素三年生产计划,而他担任首席卫生官的行政院善后救济总署正是对口于联合国善后救济署。

与欧洲各国的援建厂相比,天坛厂的投资和规模要小得多,美国医药援华会提供的设备仅1.6万美元,而援助前者的工厂单个要投资25万美元。

按照计划,下一个规模更大的青霉素工厂,将兴建在工业基础更好的上海。1948年4月,童村调往上海,出任政府善后事业保管委员会青霉素实验组兼任组长。

中防处的青霉素研制工作,则暂由马誉澂主持,他于1948年8月受到国民政府卫生部派遣,前往加拿大多伦多卫生学院进修青霉素制造;次年春,他通过该院院长引荐,前往康诺医学研究所附属青霉素厂实习4个月。1949年夏,他又去美国进行3个月的青霉素生产考察。

·1947年秋冬,马誉澂(左)和童村正在做青霉素提炼工艺的试验

·1947年秋冬,马誉澂(左)和童村正在做青霉素提炼工艺的试验

其中,加拿大的多伦多大学和康诺研究所,都是美国援助东欧青霉素标准工厂的设计单位,马誉澂的行程显然是为中国引进相同的工厂做准备。

之所以要通过加拿大,除了青霉素工厂的大部分设备本来就产自加拿大,也是因为战争已经结束,美国政府强制企业授权的战时安排已经难以为继。因此,美国采取曲线方案,向加拿大提供青霉素生产授权,并通过该国援建海外青霉素工厂,以避免政府和本国私人企业的利益冲突。

不过,等到马誉澂1949年8月回国的时候,中国的政权更迭已完成大半,北京、上海、南京都不再属于他原先服务的政府了。

美国 · 加拿大 · 捷克 · 中国

马誉澂赴北美进修考察时,青霉素的生产技术早已经历了迭代和飞跃。

早在1944年上半年,加州埃默里维尔「谢尔发展实验室」就利用沙氏离心机分离青霉素发酵液,回收效率从75%提高至85%。

1945年,芝加哥的化学工程师沃尔特·波得彼尔尼亚克利用自己的波氏逆流萃取器,进一步将青霉素发酵液回收效率提高至98%。更重要的是,这为提取临床所需的有效组分维生素G创造了条件,生产白色、结晶的青霉素也变得更为容易。

马誉澂在美国有没有看到波氏逆流萃取器不得而知,但他肯定看到了青霉素结晶制备工艺,这是天坛厂不具备的。

参观之后,他提出了从青霉素原始提取液中直接制取结晶的新工艺思路,并建议用醋酸盐作结晶剂。

1949年8月,马誉澂回到北京中央生物制品研究所(即原来的中防处和天坛厂),作为《陈毅市长》老化学家的原型之一,在新政权下主持青霉素研制工作。

· 马誉澂等研制的青霉素钾盐晶体照片

· 马誉澂等研制的青霉素钾盐晶体照片

1950年初,马誉澂在研究所工厂内进行了中试放大,生产出了中国第一批结晶青霉素钾针剂。

1952年8月,马誉澂奉调华东工业部上海医药器械制造公司药品三厂,任研究室副主任,与先前来此工作的童村会合,参与创办中国第一家抗生素专业生产厂——国营上海第三制药厂。

· 1953年5月,上药三厂正式投产,从此成为中国抗生素工业的领军企业,1980年代更名为先锋药业

· 1953年5月,上药三厂正式投产,从此成为中国抗生素工业的领军企业,1980年代更名为先锋药业

除了工艺包、生产装置、技术人员,上药三厂在其他关键方面也不乏北美嫡传,如其研究使用的W49-133无色青霉菌菌株,便是张为申博士从威斯康辛大学带回的。

·张为申还用白玉米面加少量乳糖,部分替代了原料中的进口乳糖。发酵时间因此延长后,他又通过补充无机盐和增大通气量等措施,对发酵时间予以控制

·张为申还用白玉米面加少量乳糖,部分替代了原料中的进口乳糖。发酵时间因此延长后,他又通过补充无机盐和增大通气量等措施,对发酵时间予以控制

从援华委员会和医药助华会,到威斯康辛大学和北方研究实验室的菌株和工艺,再到美国倡议建立的联合国善后救济署,中国的抗生素工业在美国或直接或间接的带动下孕育而生,实现了艰难的起步。

不过,上药三厂初期的生产工艺毕竟落后,其生产的青霉素一直有较严重的质量问题,尤其是结晶颗粒大,即使细致研磨,注射时还是容易堵塞针头。

直到1956年,在捷克斯洛伐克的援助下,上药三厂才完全掌握了青霉素的微颗粒结晶技术。

为什么是捷克斯洛伐克,而不是更直系亲近的老大哥苏联?

因为,捷克斯洛伐克虽然没有当时最先进的波氏逆流萃取器,但是有沙氏离心机,仍然是出自美国捐赠的加拿大改版青霉素工艺包。

点击徽章,进入大象公会小程序▼