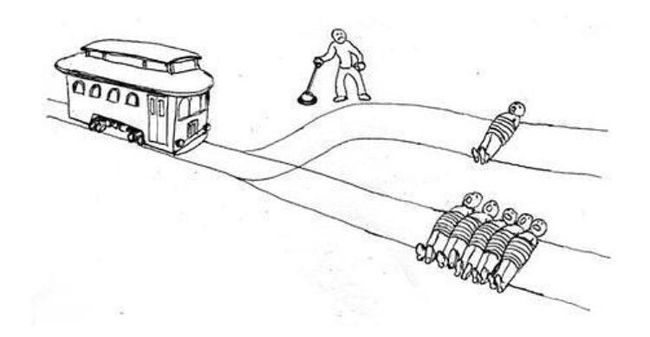

马云波面对的是一个经典的电车难题。

一个疯子把五个无辜的人绑在电车轨道上,一辆失控的电车正朝这条铁轨上行驶过来,幸运的是,你可以扳动拉杆将电车引至另一条轨道上,但同时,疯子也在另条铁轨上绑了一个人,你会怎么做?

马云波选择了不拉杄。

事实上不管他拉不拉杆,他都要承受道德和良心的遺责。送于慧戒毒,事情败露,自己从此身败名裂,妻子痛苦一生;继续包庇,毒品流害东山远销国外,死的人又何止五个?

选择不拉杆是人性使然,选择拉杄也是人性使然。只是有时候我们总希望,人性中的善可以战胜人性中的恶,人性中的公可以战胜人性中的私。谈何容易?

马云波是给自己留有退路的,他很清楚林耀东是条沽上就洗不掉腥味的老海鱼,每次通完电话他都会录音,但还不足以促使他摆脱虚名之困。于慧戒毒失败真是当头一记警钟,毒瘾难戒,何况疼痛缠身。屈身面对悲剧的还有蔡小玲,林宗辉归心已起,马云波又何尝不是?

你看啊,这部剧里,但凡涉毒有关人员,几乎都是悲剧,无人幸免,无一不是妻离子散,家破人亡。悲剧让人反思,毒品可以撕碎一切美好的东西。

于慧:“云波,我们这是要众叛亲离⋯"

破冰行动终于开始,看到李飞和蔡永强警服正襟坐在李维民身旁,我竟然有些激动。

私以为,剧本中后段结构应该是有问题的。前二十四集的成功是因为遵循了平行法则,观众和角色都处于同一个视角下的推进线,深黑的真相一点点地被释放出来,整个推理过程很过瘾。

但是剧本中后期主脊部分的节奏就开始乱了,编剧迫不及待地开启全员上帝视角,除了李飞。

经过一系列的惊险动作后李飞终于拿到视频,得知马云波竟然是贩毒集团真正的保护伞,各种情绪涌上心头,这里应该形成个高潮,既是对他之前努力的犒劳,观众也跟着解扣落定,可编剧却过早地通过回忆陈述将陈光荣、马云波的狼面暴露,本因同步解扣产生的有效共情被扼杀,高潮戛然而止。

在中前段,这个问题已经初露端倪,如陈光荣这条线。在这个故事里,编剧设定了若干个虚实交替的三百万,陈光荣是第一个坐实的三百万,故事的第一个小高潮理应由他承担。但是同样,他狼面被过早地释放出来,观众的推理刚要掀起一个小高潮就被过早释放的剧情突然扼杀,蔡永强拿去送检的药水再无下文,被李飞打伤后,他帯着显而易见的手伤到处招摇竟然无人怀疑,简直是对观众智商的侮辱。

李飞和蔡永强在这部剧里其实都具有显而易见的功能性,就像开启真相的两把钥匙。

李飞这把钥匙负责对事件冲突进行反应,推动故事的发展。但当本剧主要角色都纷纷开启上帝视角了,唯独男主角李飞还蒙在鼓里,真相过早地被释放,或者说释放信息的不对称让观众过早失去了前期和主角一起解锁的耐心和快感,甚至会觉得拖沓。

蔡永强应是另一把钥匙,像一个预言者负责向观众提供有效的线索和暗示。这个角色在中前期完成度相当好,光芒万丈,在故事的推动线上,理应以预言家的身份辅助男主李飞一同带领观众踏上求索之旅,但是编剧却莫名其妙地将这两个角色对立起来,堵死了蔡永强与李飞的交流通道,把蔡永强生生变成了李飞的第三个爸爸。李飞的确是拿到了主角剧本,编剧却直接把故事剧本塞给了蔡永强。

黄景瑜在聊到李飞时,这段话很值得追索:

“我觉得李飞正义感爆棚,嫉恶如仇,但他在自己的性格上的的确确有缺失,工作包括他的成长都是在很差的环境.其实我是功能性角色,要把故事串起来。”

角色塑造的成功与否要结合两个元素来看。1.编剧的塑造。2.演员的塑造。

编剧和演员同时撑起角色的功能性和血肉感。

很可惜,在剧本编写过程中,编剧给男主角预留出进化的空间太有限,李飞始终抱持正义感一冲到底,角色塑造方面过于功能化,导致人物形象严重扁平化。原本已经给出了足够的暗示和铺垫的感情线因为种种问题被迫中途阉割,导致细节空掷,连演员都要站出来表态“正三观”。

其二,黄景瑜对李飞的理解基本是到位的,但是毕竟是非科班出身的新人,在人物塑造和认知方面的局限让他只能勉強完成导演交待的任务,行使人物的功能性,相比起一众“超纲”的戏骨,在表演方面的确是相形见绌。一个勉强处在及格线上的演员拿到一个8分剧本里的5分角色,其结果可想而知。但有意思的是,他和戏骨们的对手戏总是很好看,导演对他“天赋”的认可的确是有缘由的,在戏剧情境被戏骨们搭建好后,他可以迅速进入情境体验区,并且毫不胆怯。

这部剧的成功,一众中老年戏骨们,以及麻子、钟伟、林胜武等光彩照人的年轻配角居功至伟。

另外,两个女性角色陈珂和马雯的加入也有问题。陈珂做为立功群众可以有分线,但中后段就被改造成了万能护士,无法营造合理而有效的戏剧场面,不讨喜是正常。至于马雯,她的戏剧功能仅仅是附着于李飞这个角色之上,做为“道具”,并不成功。