这部电影躺在我的备选影单里好久好久了,我不敢看。

人很奇怪,明明知道有些电影只能让你尬笑,而有些电影却能给你带来内心的触动,有时却仍然会毫不犹豫地(或者犹豫一番之后),选择前者。

似乎只要闭上眼睛不看,很多东西就变得不存在。

我觉得有必要提前说明这一点,以便于接受不能者及时避雷:

这是一部关于性少数群体的电影,是一部以同性恋者的视角切入,正面迎击艾滋病的电影。部分镜头可能引起恐同者的不适。

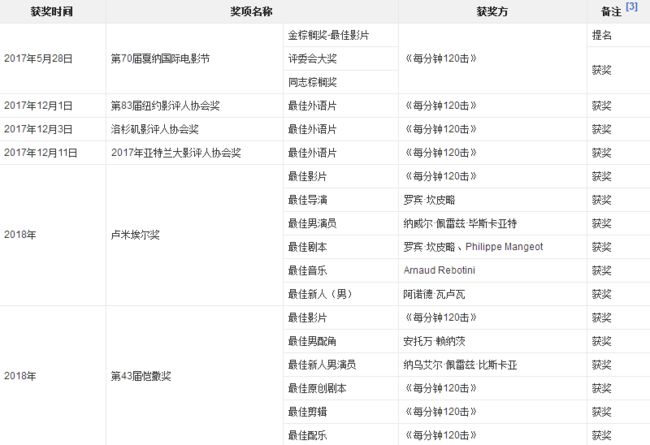

这也是一部获奖无数的电影,可惜在70届戛纳国际电影节上,只获得了金棕榈奖最佳影片的提名。

但重要的不是这些奖项,而是导演要讲的这个故事。

每分钟120击

导演:罗宾·坎皮略

主演:纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特、阿诺德·瓦罗里斯

豆瓣评分:8.3

推荐指数:*****

导演罗宾·坎皮略,是特殊组织ACT UP(AIDS Coalition to Unleash,意为“艾滋病人联合起来发挥力量”)的成员,电影中的故事,来自他的过去,来自90年代巴黎ACT UP激进的抗艾运动。

平常的心率大约是每分钟60击,而120击,是人情绪激动时的心率。这里有一群人,用每分钟120击的节奏用力生活,用力抗争、用力帮助别人也帮助自己,用力去恨也用力去爱。

因为他们正在死去。

我非常喜欢这部电影的剪辑和配乐,从一开始,激进的政治运动和激烈的讨论之间的来回切换,还有响个不停的响指声(表示赞同),就迅速的抓住了我的心。

激烈而克制的辩论,让我深切地意识到:在他们被成为一个“群体”之前,他们首先是一个个鲜活的、截然不同的,人。

他们用激进的游行、理性的谈判与大胆直接的宣传口号,为自己的生存抗争,为性少数群体、妓女、瘾君子的权利抗争、为保护更多的人抗争。

同时他们明白,“一旦加入ACT UP,无论是否感染艾滋,都要做好被媒体和大众视为艾滋病人的准备。”

他们在几年时间内自学成为了艾滋病专家,尽管有些人感染时,还不知道“AIDS”、“HIV”是什么。

“当我长大了,我就成了阳性。”

主角Sean16岁时染上了艾滋病,当Nathan听到这个故事,表示“他应该知道风险,是他传染给你的”时,Sean抬手关上了灯,平静地说:“是的,他应该知道,我也应该知道。责任不应该分割。”

“当你把艾滋传染给别人的时候,你应该负绝对责任。而当你被别人传染的时候,其实也一样。”

这句话让我非常感动。

Sean接着说:“但那个时候,我们什么都不懂。没人跟我说起这个。”

直至今日,在艾滋病的宣传、预防与治疗都得到了大幅度进展的现在,依然存在大量的恐艾者,把仇视的目光投向某些“群体”。

好像只要这些“群体”统统原地爆炸,世界将变成美好的人间。

可是,当你害怕一件事物的时候,更好的方式不是去了解它,了解自己该如何保护自己,并告诉更多的人吗?难道甩锅、唾骂与污名化,能让你害怕的事物消失吗?

但仍然有人阻止更多的人了解真相。在电影中,ACT UP走进学校,向青少科普如何预防艾滋病。手段的正确与否和语言的组织是否妥当都值得商榷,只是,对当时的他们来说,没有更好的办法。

然而两个教室里,教师的反应截然不同:

一位男性教师非常气愤和恐慌,他强烈反对ACT UP分发材料,并且阻止学生阅读分发的小册子。

隔壁的另一个教室,正在讲课的女教师了解他们的来意之后,痛快地同意了,对学生们说:“请认真听他们将要说的,这很重要。”

科普终止于响起的下课铃声和一句:“谢谢各位,请保护好自己。”学生们带着各自不同的表情走出教室,有鄙夷、有讥讽,也有犹疑。ACT UP科普的阵地也由教室转移到了操场,

一个漂亮的女学生经过Sean和Nathan身边时,拒绝了他们发放的安全套,以这样的理由:

“因为我不是玻璃。我没有你们的风险,不会得艾滋。”

事实是这样的吗?

如果一定要说是谁的错,那我认为,这是无知者的错;是恶意隐瞒和传播者的错;是保持缄默者的错;是不作为的官方机构的错;是乱带节奏的公知和媒体的错……

却唯独不应该是某种性取向的错。

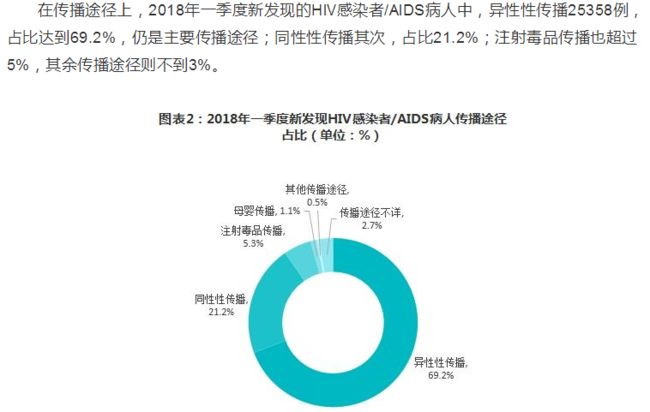

何况,从目前我国艾滋病现状来看,异性性传播的比例才是最高的啊。

与90年代相比,如今,你可以通过无数种渠道了解到艾滋病如何传播、如何预防、如何治疗……我也相信,仍然有很多人还不(够)了解,仍然有很多人在高危行为之后才想要去了解。

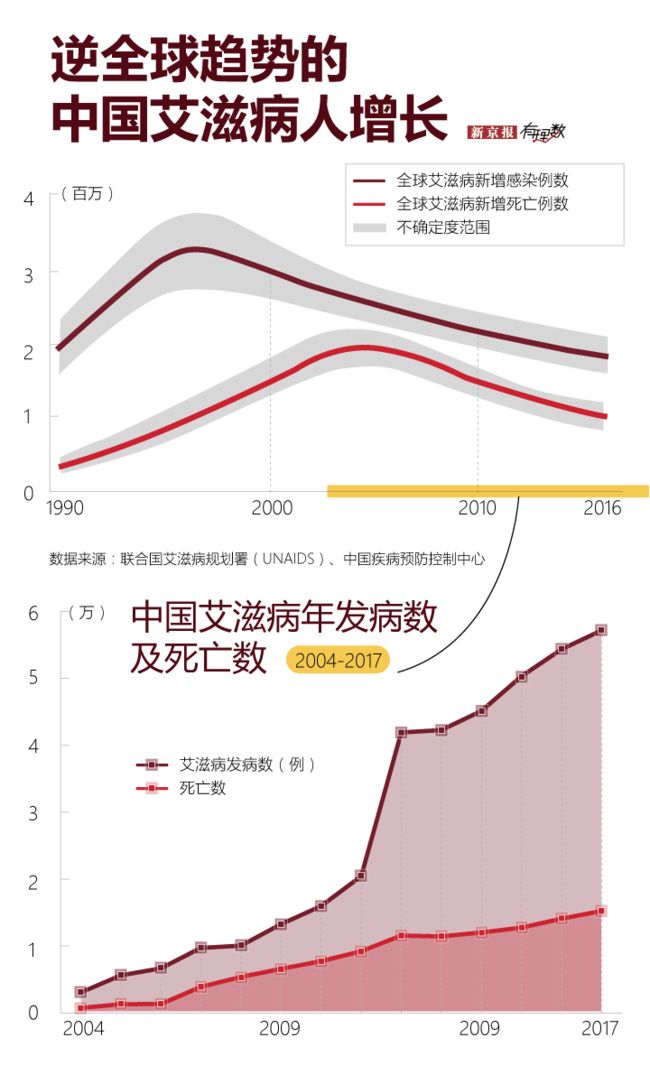

尽管在你没看到的角落,仍有很多人正在死去:

还有比增长更大的压力:2011年~2015年,我国15岁~24岁大中学生艾滋病病毒感染者净年均增长率达35%(我没找到更新的数据);老年患者(年龄≥50岁)的比例逐年增加;近30%艾滋病人发病前不知感染……

当对某种行为的危险性毫不知情的时候,如何才能保护自己呢?这30%发病前不知感染的病人,他们不知道自己做过的事有什么风险,大概就更不会知道,在高危行为之后的72小时,还有阻断药物可以选!

电影当中,一个艾滋感染者的母亲,质问拒绝在学校设置安全套售卖机的校长时大声说:“我的孩子只有16岁,他已经感染了艾滋病。要是一开始有人能教他保护自己该有多好!”

要是一开始有人能教他保护自己该有多好?但大清亡了一百多年了,依然有很多家长反对学校发放的性教育读本。

《房思琪的初恋乐园》里,有这样的一段:

“刚刚在饭桌上,思琪用面包涂奶油的口气对妈妈说:‘我们的家教好像什么都有,就是没有性教育。’妈妈诧异地看着她,回答:‘什么性教育?性教育是给那些需要性的人。所谓教育不就是这样吗?’”

是这样吗?就好像,你没有告诉你的孩子如何保护自己,却在他因此受到伤害时责怪他:你会受到伤害都是你自己的错。

你坚决否认这个美好的世界还有反面,却认为被丑恶伤害的人自己活该。

难道避而不谈,世界的一半就不复存在了吗?难道学会保护自己的方法,不是比无知好上一万倍的武器吗?

无论是性教育还是艾滋病防控的教育,从来都不是该不该有的问题,而是什么时候,以及什么方式的问题。

我想,人不会无缘无故关注与自己毫无关系的事,也不会无缘无故想要了解自己一无所知的事。

我无比期望,成为你的那个“缘故”。

如果这能让你抬起头来,多看这个世界一眼。