當我寫這篇文字的時候,李敖大師已經駕鶴西去七天,以所謂傳統的“頭七”論,該是紀念性的追悼文字,多溢美之詞才合適。但這又過於世俗,一不符合李敖要改革中式葬禮、全盤西化的夙願,二則違背其在世時候的玩笑話,他要的是想他的人想得發瘋(“樽前作劇相笑,我死諸君思此狂”陸遊詩),而不是哀悼。

2005年九月,在復旦大學演講的時候,李敖引用《新約.啟示錄》:“見有一匹灰色,騎在馬上的叫作死”;李敖終於騎上了灰色馬,亦如他在北大演講時候開頭第一句話:“各位終於見到我了”,這樣的表達很李敖,他生前對於死亡的描述也很李敖。

馬家輝先生說李敖的真精神是“鬥爭”;鄧維楨先生說李敖是“最偉大的異議者”;陳文茜女士說李敖是這世上“獨一無二的血肉之軀”。在李敖眼裏,他自己是“創格完人”,是在臺灣這樣一個“遺民世界”裏的GUTS(有種的人),是“極一生無可如何之遇”的缺憾,與島上NUTS(混蛋)鬥爭到底的鬥士。

李敖在《胡適研究》的前記裏寫道:“別看他笑得那樣好,我覺得胡適之是一個寂寞的人。”按此,我不由得寫下:別看李敖咬著上下牙齒,笑得那樣好,他是一個有著深深強迫症的人。我並不是在用精神分析的角度來探究病理,而是用文學的角度在讚美他、批評他,因為正常人做不到一日洗三遍澡,也做不到蜜棗只吃三顆,更做不到不抽煙、不喝酒、不喝咖啡,連茶也不喝;極端苛責自己,非重度強迫症者不能為之。

真正的文學家,天生喜歡走極端,卻總把自己逼得很緊;把對自己與周遭的世界不滿發洩出去,以致於投身其中,無以自拔。弗洛伊德1895年的論文《強迫症與恐怖症:它們的精神機制及其病原學》中說:“強迫症包含兩個成分,一個是觀念強加於病人;另一個是互相關聯的強烈情感狀態,比如懷疑、懊惱、憤怒等......”。

觀念強加,把自己逼很緊,就是“反求諸己”;情感關聯,投身改變周遭,就是“反求諸社會”。這便是李敖作為自由主義者的特徵了:每天工作16個小時,幾十年如一日;又不遺餘力地與臺灣社會的惡現實作鬥爭,開風氣之先,向全球華人傳播着自己的思想及言論。

強迫症的反求諸己

鳳凰衛視主持人曹景行先生的父親曹聚仁,是和李敖一樣著作等身的學者型大作家,當年作為長者,在《李敖,這小子!》一文中,評價說李敖的文字近於輕浮;但又肯定李敖與胡適成為“老友記”的現實,不乏驚歎:“胡適之寫《中國哲學史》,做北京大學教授提倡文學革命,那時也只有三十來歲,梁啟超成名時更年輕!長江後浪推前浪,後生小子可以稱雄一時。”

青年李敖暴得大名,寧為狷狂,不為鄉願,在應對“老年人”的筆墨官司,中西文化論戰,抗擊黑暗勢力的過程裏,還同時直面生活的窘迫,他必須強迫自己足夠硬漢。“一個萬千人中的有大辦法的人,以我的年齡才具與性格,我決心放棄了我裏面那些無為的,縮頭的,重視愛情的陳彥增的毒素,我決心只給我自己一條路走,就是要好好把我鍛煉成新時代的英雄人物,錘成一條 堅強得可怕的硬漢”。(《李敖大全集》二十三冊,《一個預備軍官的日記》下冊)

硬漢李敖強迫自己成為胡適那樣有影響力的人。“我想到胡適說話演說時的態度,我甚受影響,我真的已經開始做一個最有氣派的颶風型的人。”此時,胡適思想在李敖身上生根、發葉、開花、結果;作為自由主義的踐行者,李敖與胡適迥異,胡適是典型的溫文爾雅,李敖則是亦俠亦溫文,是胡適的升級版,遊走於學理之外,他自稱嬉笑怒罵皆成文章,也是他一貫的精誠所至,必須經過很強的學識積累和文字訓練,才能做到“重話輕說,輕話玩笑說”;所以很多人不習慣他說話的方式,他為人處世的方式,須知是他強迫自己做到的,並欣賞著自己的方式。

用娛樂的觀點來看李敖,太片面了;他利用了娛樂的方式傳播自己,讓人忍俊捧腹,而不是僅僅是在傳播娛樂。正如他常常會引用蕭伯納的例子,說別人讚美蕭伯納的時候,蕭伯納會全身起雞皮疙瘩,因為嫌別人讚美得不夠;所以李敖說自己必須自己來讚美自己。

強迫症的反求諸社會

董橋先生在《這一代的事》中寫道:“喜歡弄點文化的人,心情竟都那樣無奈,安於那份無奈倒也罷了,偏偏維廉.摩裏斯這種人老想把政治、經濟、社會問題都鑄入他心目中的文化模子裏,一度前進得很......”

李敖一度很前進,他有他強迫症的偏執,對社會的熱心,他所有的言論明顯都帶有個人主義的色彩,李敖式的標籤,因為他深知“每一句話,沒有例外的,都帶著先入為主的觀念,一味地迎合他人是加速自己毀滅的毒藥”(尼采《超譯》)。他曾表示對政府歌功頌德的人太多了,好話還需要我李敖來說嗎?如果李敖也開始迎合社會,那李敖就真的被“消滅”了。

李敖最有可能成為胡適,卻終究成為了李敖自己。胡適臨終前有未寫完的信給李敖,鬼才劉家昌和李敖開車裝走了胡適留給李敖的大量藏書;但李敖並沒有就此承接胡適的衣缽,否則他早間也不會離開研究所。他強迫症的高階,並不是在文星時期,也不是與胡適“老友記”的時期;那時候他只是作為一個血氣方剛的青年人,強迫自己赤手空拳與“上一代的知識份子”作抗爭,給“下一代的知識份子”立標杆。

李敖強迫症的高階,應是先後兩次出獄以後,閉門不出,寫《蔣介石研究》系列、編著《千秋評論叢書》、《萬歲評論叢書》時期,他的歸來開放,引起了更多的社會效應。一個人在白色恐怖中述奇,一個人咬住政府不放,寫100多本書(其中96本被查禁),鍥而不捨,查禁一本寫一本;非簡單的意志力可以形容和解釋,有點類似宗教的狂熱,因为他信奉“行者常至,為者常成”的教條,又信奉“及時努力”,“知識份子就是要跟政府作對,逼著政府為人民服務”的教條,不斷驅使自己有所行動,並做得津津有味。自大了其身,也求到了此生之不朽。

如今李敖走了,他的江湖已不再,他曾強迫自己成為李敖;強迫社會看到這樣一個有血肉之軀;他希望自己能再有二十年的“美齡”沒有了,他餘生的遺憾是自己寫的書還不夠,他強迫自己每天不靠靈感的寫作兩千字,一萬字的成果,也隨之灰飛煙滅;只化作讀者們的遺憾,使讀者們強迫症發作般地在李敖現有的著作中汲取狂人思想,在他最後的1800多條微博中,品讀其精湛的白話文。正是“有召即重來,若亡而實在。”(胡適《景不徙篇》)

袁志嵐 2018年3月25日

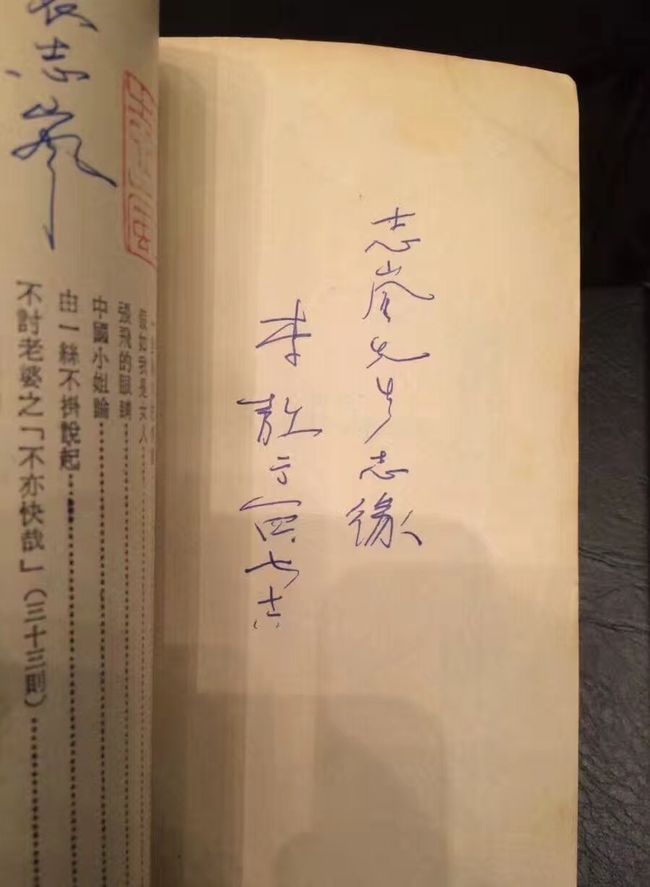

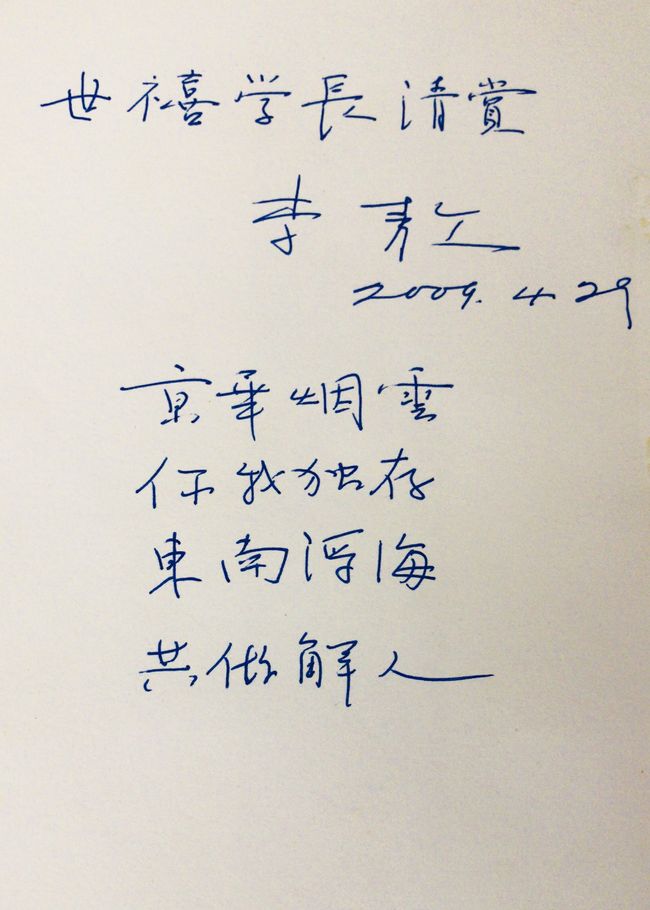

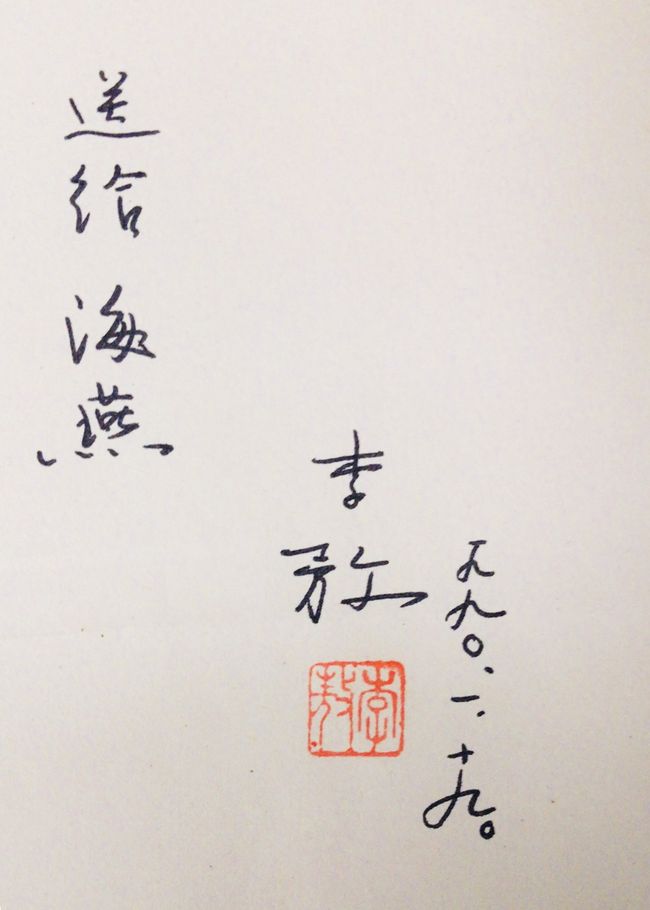

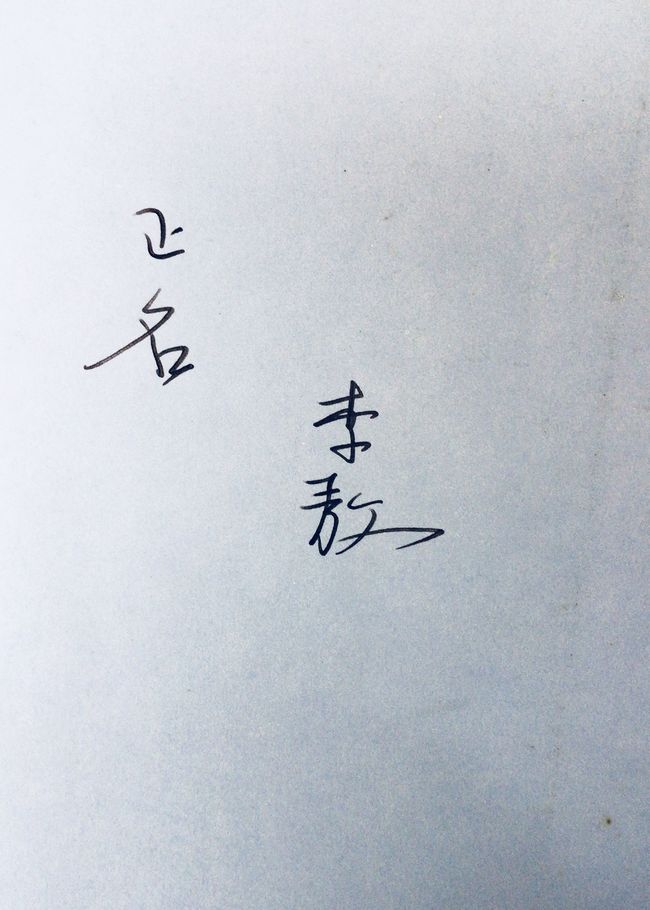

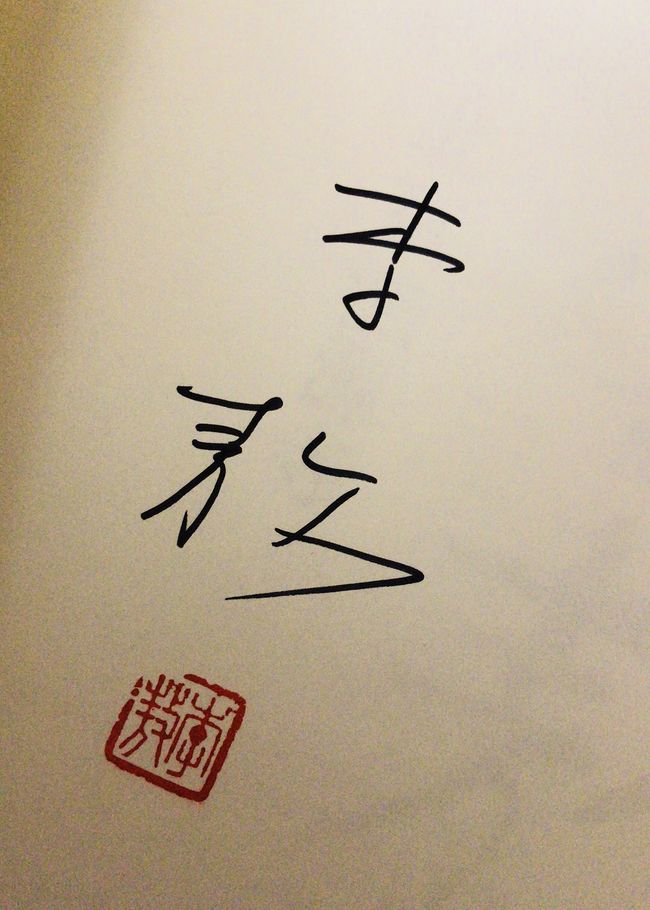

附圖袁志嵐所收藏李敖著作部分