“现在有一班好讲鬼话的人,最恨科学……捣乱得更凶的,是一位神童做的《三千大千世界图说》。他拿了儒,道士,和尚,耶教的糟粕,乱作一团,又密密的插入鬼话……但讲天堂的远不及六朝方士的《十洲记》,讲地狱的也不过钞袭《玉历钞传》。这神童算是糟了!”

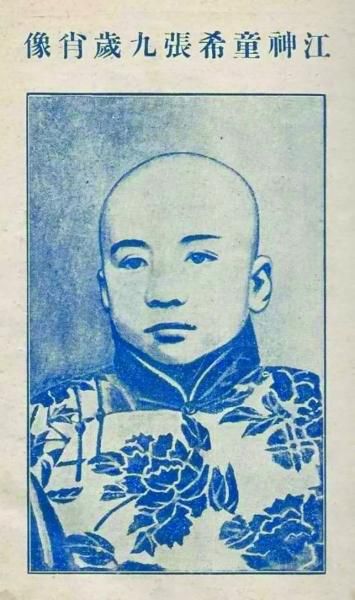

1918年10月15日,《新青年》第五卷第四号上,发表了鲁迅先生的《随感录(三十三)》,严厉批评了时年仅11岁的江希张。

江希张被康有为赞为“民国第一神童”,厕身康门,徐悲鸿是其“师兄”。

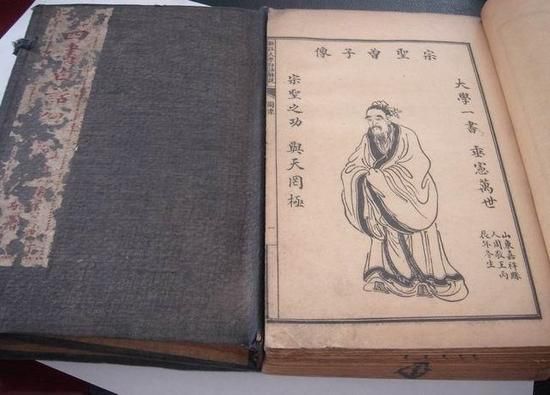

江希张7岁便出版了《四书白话解说》,印行“上百万部”。

为何鲁迅不以为然?神童背后有个怎样的爹

1907年3月,江希张(字慕渠)生于山东省历城县江家庄。1985年秋,他将当年的《交代材料》改写成自述,称:“祖父江宗先,识字不多,深感文盲之苦,立志促使子孙发奋读书。父亲江钟秀在农业劳动之余,苦读二十年,终获一定成就,著有《孔孟图歌》、《兴学创闻》等通俗读物。”

语甚平淡,却有埋伏。

事实上,江钟秀此人颇有能量,1911年曾“谒学部,请勿废师范、中小学校读经,部许之”。

1918年,江钟秀等在济南南门星宿庙创立万国道德会筹备处,邀请各界200多人与商,军阀阎锡山大力襄助,致函各省,共有16省军政长官复函表示支持。

1921年,万国道德会正式成立,会长是孔德成(孔子第77代孙),副会长是康有为和田步蟾,江钟秀任监理。另有名誉会长,即美国传教士李佳白(为互相揄扬,尊其为“西国名牧”)。

江钟秀崇拜孔孟,曾写《尊孔大义》七卷,指望“家置一编,人手一卷”,并与孟庆棠(孟子第72代孙)结为干兄弟,甚至将妻子的名字改为王崇孟。

江家历史多由江钟秀钩沉而来,据说江钟秀曾祖江福津当过团总,1861年秋与捻军作战时,家中5人战死,后代恪守忠孝,光绪皇帝曾以手书的“教忠励节”匾赐江家。

江钟秀有两个儿子,长子是江希孔,次子江希张“自两岁起,父母就教我认字,开始只是游戏,不久发现我能够接受,便认真地教起来,因此我三四岁就能作简单的诗文”。

漏洞虽多却轰动一时

江希张晚年说:“小时候接受能力比别的同龄儿童强些是真,但绝不是什么‘神童’。”

1922年10月26日《晨报副刊》上,自称江的中学同学傅良说:“他所以为神童,至多也不过比我多些‘死文字’的老文学——四书,五经——上的知识罢了;言语间,比我们‘斯文’些罢了:这并不稀奇。”

江希张古文功底略胜常人,可能是“早教”的结果,江钟秀却编出“武训转世”的传说(据学者黄清源考证)。

武训生前名声不显(梁启超记其事时,甚至搞不清姓名,称为“张先生”),后清廷为推进民间办学,赐予黄马褂,准建牌坊,遂有“武训热”。

江钟秀说,他从纸坊的废纸堆中翻到文人陈代卿佚稿《武七》,文中称武训遗言:“愿来世投生善地,有福读书耳。”读到此,恰好夫人抱江希张至,想起5个月前,“梦游至上界,见诸神罗列,内有一行乞叟,忽化小儿,公遽携之归,既寤而希张生”。

江钟秀的谎言编得离奇,陈代卿回四川老家已三十多年,他的手稿怎会飞到几千里外山东历城的废纸堆中?

然而,甲午之败、庚子之变后,人们对清政府普遍丧失信心,各方渴望奇才拯救乱局。

在1911年第八期《少年》杂志上,刊出《江神童事略》一文,提到几年前苏州神童吴斌忠(不过是5岁能写大字),且称“美国近来,亦暄传一九岁之女神童……江神童其勉之哉”。1911年第4期《妇女时报》更是将江希张和日本女神童(未具名)的照片专版并列,隐有对抗之意。

江钟秀准确地把握住人们的心态。

四书白话解说

七岁写出销量百万的书

据传说,江希张“虚名越传越远”,山东提学使(相当于教育厅长)陈荣昌便到村中来面试,感到满意,便推荐给山东巡抚孙宝琦,孙在济南城召见了江,“又面试一番,结果大喜”,便推荐给溥仪(比江大一岁)当伴读。

1911年初秋,江希张被送到北京,因辛亥革命爆发,摄政王载沣无暇接见,江白等了1个多月,只好回家。

学者耿仝认为,这段记述可能是后来编造的,因清廷直到1912年才正式选伴读,要求是皇室近支,不从民间遴选,江希张根本没资格。上世纪50年代,历城县公安局曾做过调查,据同村人回忆,江希张7岁才在本村入学,从未听说过其9岁前的那些神奇故事。

1915年,署名江希张的《四书白话解说》出版,“竟畅销全国,印了上百万部,版权收入亦颇可观”。江希张晚年说:“这时我只有七八岁(指虚岁),尚不能独立思考,一切由大人支配,这部书一半是我自己写的,另一半是一个姓周的师兄(即周乐三)和其他几个人帮助写的。”该书只署了江希张的名,但他可能根本没写过。

《四书白话解说》将儒家、佛教乃至基督教的思想融汇其中,语言浅白,体现了江钟秀的风格。

1915年,江钟秀在演讲中说:“我国圣贤留下的这些经书,起初原是些俗话,并非圣贤们故意做作些艰深文字……何可墨守故辙,不知变通?”

康有为看了这部书,破例收江希张为弟子,江说:“在以后的十年里,他指导我读史记、汉书、唐诗宋词,有段时期,我住在他上海的家里。”