发现在读历史书的时候,配合着相关考古学的书,这连接的真爽。这是第一次看有关专业考古的书,读着有点难和慢,没关系,开个头就好了。本书主要是探讨中原夏朝的历史。许宏老师微博

深入发掘“中国”之所以为“中国”的环境与文化底蕴,无疑会更全面地澄清我国统一的多民族国家形成的历史轨迹。对中国历史的长程观察有助于了解最早的“中国”何以诞生。

“何以中国”,本来是对原因的追问,按说回答也应是思辨性的、哲理性的讨论,但这本小书基本上是在叙述一个过程,讲一个故事——最早的“中国”诞生的故事。显然,仅仅叙述过程,无法圆满回答“何以中国”的追问,但对过程的叙述或许比论理更能迫近答案。这本小书所做的就是这种“迫近”的尝试。

如果说《最早的中国》写的是二里头王都这一个“点”,那么《何以中国》则试图讲述二里头这个最早“中国”的由来。故可以认为,它是《最早的中国》的姊妹篇。

自“中国考古学之父”李济先生1926年发掘山西夏县西阴村,1928年中央研究院历史语言研究所发掘河南安阳殷墟以来,中国考古学参与古史建构的历史已近百年。通观上个世纪学术界对中国早期文明史的探索历程,由于丰富的文献材料及由此产生的史学传统,这一探索理所当然地以对具体国族、王朝的确认为中心。“证经补史”情结与研究取向,基本上贯穿了学术史的始终[插图]。

在超脱了“证经补史”的理念和话语系统之后,古史建构仍被考古学者引为己任,这里的“史”开始被看作囊括整个社会文化发展进程的大历史。作为兄弟学科的文献史学和考古学,则更多地可以看作建构这一大的历史框架的途径和手段。解读文字诞生前后“文献不足征”时代的无字地书,进而构建出东亚大陆早期文明史的框架,考古学的作用无可替代,已是不争的事实。考古人参与写史势所必然,但话语系统的转换却并非易事。本书就是这一路向上的一个尝试,试图夹叙夹议地勾画出那个时代的轮廓。

只能勾画一个轮廓,这主要是由考古学的学科特点决定的。那就是,其以长时段的、历史与文化发展进程的宏观考察见长,而对精确年代和具体历史事件的把握则不是它的强项[插图]。受这些特性的影响,考古学角度的叙述与文献史学对历史时期的叙述相比肯定是粗线条的。由此,可以理解的是,公元前2000年这一时间点,上下浮动数十年乃至上百年都是可能的。这个绝对年代只是一个约数,考古学观察到的与这个年代相关的现象只是考古学和年代学目前的认识。以耶稣诞辰为计数起点的这个时间整数,本不具有太多的历史意义。在本书中,它只是我们探究中国早期文明进程的一个切入点而已。

话虽如此,它又是一个颇具兴味的切入点。

按古典文献的说法,夏王朝是中国最早的王朝,是破坏了原始民主制的世袭“家天下”的开端。一般认为,夏王朝始建于公元前21世纪,“夏商周断代工程”把夏王朝建立的年代估定为公元前2070年左右[插图],也有学者推算夏王朝始年不早于公元前2000年。总之,在以传世文献为本位的夏王朝始年的推定上,公元前2000年是一个便于记忆的年数。

但文献中的这些记述,却不易与具体的考古学现象相对应。到目前为止,学术界还无法在缺乏当时文字材料的情况下,确证尧、舜、禹乃至夏王朝的真实存在,确认哪类考古学遗存属于这些国族或王朝。狭义的王统的话语系统和视角,也不足以涵盖勾勒出这段历史的波澜壮阔。在考古学上,那时仍处于“龙山时代”[插图]。在公元前2000年前后的一二百年时间里,也即在所谓的夏王朝前期,考古学上看不到与传世文献相对应的“王朝气象”。依考古学的观察,这段历史还有重新叙述的必要。

但纷乱中又孕育着新的动向。大体在公元前2000年前后,大河以东的晋南地区,辉煌一时的陶寺文化由盛转衰;几乎与此同时,大河之南的嵩山一带,在“逐鹿中原”的躁动中逐渐显现出区域整合的迹象,新砦集团开始“崭露头角”。显然,它的崛起,为随后以二里头为先导的中原广域王权国家的飞跃发展奠定了基础。在地缘政治上,地处中原腹地的郑州—洛阳地区成为中原王朝文明的发祥地。

鉴于此,公元前2000年,是中原文明史乃至中国文明史上的一个重要的转折点。

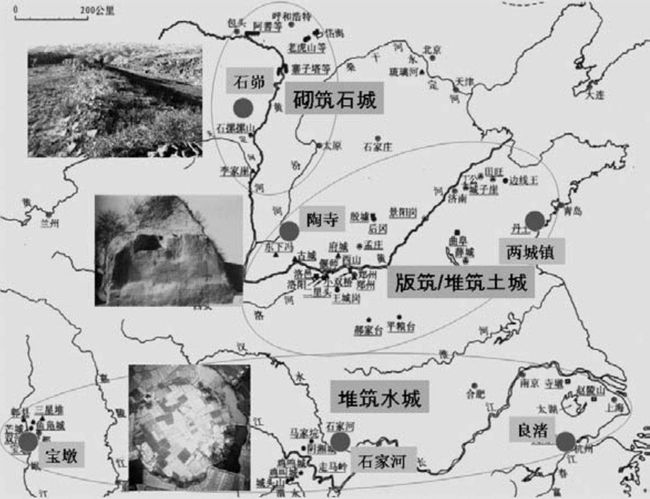

第二部分嵩山运动

作为中国人,我们可能对从二里头到明清紫禁城那方正严整的布局熟视无睹,但据说像中国这样在都邑设计上执着地追求方正规矩、中轴对称的古代文明,是整个世界范围内少见的现象。这种绝对理性的平面布局,不难让人感受到规划者对秩序的追求。从城垣建筑技术的角度看,黄河、长江流域星罗棋布的城址可以分为三大群。一是黄河中下游地区,以夯土版筑城垣为主(黄淮河下游版筑与堆筑兼有),有的辅之以护城壕;二是长江流域,其特点是以宽壕为主,垣壕并重,城垣堆筑而成;三是以黄河河套地区为主的北方地区,为石砌城垣,一般依山而建[插图]。这三类城址,可分别称之为土城、水城和石城。总体上看,各地区的城垣建造都是因地制宜,是适应当地自然环境与社会环境的产物。如长江中下游多水乡泽国,宽大的壕沟和城垣显然具有行洪防涝的作用。而北方地区的石砌城址,则利用丘陵地带近山多石的条件,垒石成垣。这类城址自然多为圆形和不规则形。长江上游成都平原的城址也系堆筑而成,尽管也有形状略显方正者,但都是沿当地河流山势走向,以接近45°角者居多

方正的城圈,当然首先与平展的地势和直线版筑的工艺有关。但方向最大限度地接近正南北,追求中规中矩的布局,显然超出了防御的实用范畴,而似乎具有了表达宇宙观和显现政治秩序的意味。可知,影响古代中国建筑规划与社会政治思想的方正规矩、建中立极的理念,至少可以上溯到四千多年前的中原。而此后,方形几乎成为中国历史上城市建设规划上的一个根本思想和原则。

这类方正城池的早期代表,可以举淮阳平粮台和新密古城寨为例。

在所有已发现的方形城址中,淮阳平粮台是最规整的一个。这里距嵩山主峰已有200公里之遥,地势降至海拔40米左右。淮河支流颍河平原一马平川,斜向东南,城址就坐落在颍河北的一处低丘上。这样的地形有助于最大限度地按既定设想进行平面设计。

更有意思的是南北城墙的中段各设有城门一座,两门的连接线基本上纵向中分城址,已颇有中轴线的味道。南、北门均较窄,南门门道宽仅1.7米,两侧有用土坯垒砌的门卫房,平时应有卫兵把守。高墙深垒,门禁森严,表明这是一处重要的场所。南门中间的路土下铺设有陶排水管道。这应该是迄今所知中国最早的公共排水设施。

城内发现10余所建筑,大多是用土坯垒砌的长方形连间式排房,其方向也基本上是正东西向。有的还建于夯土台基上,房内或有回廊,建筑形式显然不同于一般民居。与当时占主流的半地穴式房屋相比,这样的建筑已相当壮观。考虑到这些房屋多集中分布于城址东南部而非中心,且建筑得十分讲究,估计城中也许还有更高规格的建筑[插图]。城内还发现有陶窑,出土过铜炼渣以及埋葬有牛的祭祀遗迹,反映了一种层级较高的聚落生活。一般认为淮阳一带就是《诗经·国风》中所描述的陈国宛丘。“子之汤兮,宛丘之上兮。洵有情兮,而无望兮。坎其击鼓,宛丘之下。无冬无夏,值其鹭羽。坎其击缶,宛丘之道。无冬无夏,值其鹭翿。”西周时代那里风景怡人,男女歌舞中回荡着凄婉的爱情故事。(去过,但那时不知道这些,可惜啊,原来靠着这么近!)

龙山时代平粮台城址的发现,又使今人相信这里就是太昊伏羲之墟、炎帝神农之都的古宛丘,或有直呼该城为“羲皇故都”者。而平粮台城址方正的布局,也被认为正是由于太昊伏羲氏是先天八卦的创始人,强调围合、序列、有意义的方向以及左右对称等,实际上表达了八卦的理念:天人合一的和谐观。这类推想想当然的成分太多,或者干脆已进入当代意义上的“八卦”的范畴。

嵩山东麓还有一处颇为方正的城址,那就是新密古城寨。不仅城垣方正,其中的内涵也很令人瞩目。

古城寨城址平面呈长方形,除了西城墙被河流冲毁外,其余三面城墙保存完好。考古学家偶尔也见过保存完好的城址,但没见过时代这么早还保存这么好的。好到什么程度呢,好到保存下来的城墙最高处距现在的地表还有16米多高,相当于五层楼高!这也就难怪文物保护部门一直依当地的地方志,认为这座城是西周时期的一个小国——郐国的都城。1986年,河南省人民政府将其公布为省级文物保护单位——郐国故城遗址。但经勘查发掘,城内外并无西周时期的文化堆积,看来,郐国故城要到其他地方寻找了。2001年,国务院公布该城为第五批全国重点文物保护单位。名称:古城寨城址;时代:新石器时代。这要归功于考古工作者自1997年以来的重新勘查发掘。四千多年前的城垣能够保存这么好,则首先要归功于现代化城市化的脚步还没有到达这里,它侥幸躲过了“人定胜天”时代的平整土地和圈地拆迁的推土机。除了作为断代标尺的陶片,这城墙的夯筑方法也显现出了它的原始性。被考古学家称为“小版筑法”的夯法,类似搭积木。在没有掌握外缘夹板的“大版筑法”之前,先民们用的是错缝垒砌的办法。说起来比较笨,但这是当时最先进的筑城法。用1米多见方、积木似的夯土版块向上垒,宽度就一定要大,逐层收缩,才能达到一定的高度。所以墙基的宽度可以达到40多米甚至更宽[插图]。前面讲过古城寨的城址面积有17多万平方米,其实城内可使用的面积也就是11多万平方米。为什么?墙太宽。

南北两墙的中部偏西有相对的两个缺口,至今仍是居住于城内的村民出入的唯一通道,估计也是龙山时代当时的城门,东墙则一线贯通,不设城门。城外有护城河,引城西河水流入。城北和城东还有人居住活动,城内外是否有功能分区上的意义,居民是否有身份差别,都有待探究。整个遗址的面积近30万平方米。内出土的陶器大多形制规范,做工精细,还出现了施釉陶器,另外还发现有卜骨、玉环和刻符陶器等。城址内外曾发现有数量较多的厚胎陶缸片,一些残块内壁还有烧炼留下的深灰色层面,有的有明显的用后修补泥层。青铜器复制专家认为这应是“熔铜炉”残块,经过多次熔铜[插图]。古城寨城邑熔铜手工业的存在,是今后需要继续探索的课题。

新郑一带有黄帝的传说,所以古城寨一发现就被对号入座为黄帝轩辕丘,说其有“风马牛”之嫌也不为过。业内人士知道其仅早于新砦和二里头,故推定为与王城岗、瓦店、新砦一道,属于“进入夏纪年的夏代早期重要城址之一”

上述城址的忽兴忽废,一般被解读为当时各聚落群背后的集团之间存在军事冲突。城址的存在时间都很短,与山东、长江中下游史前城址多长期沿用的状况有很大的不同。不少学者认为这种现象的存在反映了各集团之间矛盾的激化和战争的频繁,表明这一时期社会处于急剧的动荡状态。有的坑中则埋有被肢解下来的人头骨、肢骨或盆骨。这些死者中既有成年男女,又有儿童,很可能是在集团冲突中掳掠来的战俘[插图]。

洛阳矬李、王湾、孟津小潘沟、汝州煤山等遗址中则发现有所谓的“乱葬坑”或“灰坑墓”[插图]。如煤山遗址一座墓坑内有两具成年男性骨架,作十字交叉叠放在一起。孟津小潘沟一座墓内人骨架腹部以上骨骸全无,断茬处也很规整,可能系腰斩致死。另两座墓一名死者两肩紧缩,两手交叉于腹部,两脚交叉,另一死者侧身屈肢,两手举于头部两侧,很可能都是被活埋致死的。这些非正常埋葬的现象也常见于同时代的其他遗址中。

此外,各地龙山时代晚期遗址中出土箭镞的比例也高于此前的任何一个时期,这从另一个侧面反映了暴力冲突的加剧。尽管和平相处一直是人类怀有的美好愿望,但纵观世界文明史,以战争为主的暴力杀戮反而层出不穷。为什么?恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中有直接的论断,这是因为人的贪欲:

鄙俗的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直至今日的起推动作用的灵魂;财富,财富,第三还是财富——不是社会的财富,而是这个微不足道的单个的个人的财富,这就是文明时代唯一的、具有决定意义的目的。[插图]

中国社科院邵望平研究员一直认可“贪欲是文明社会形成的动力”的观点。她指出:贪欲使社会分裂,走向野蛮,最终面临全社会同归于尽的危险。社会发展只有动力不行,正如汽车,有发动机还要有方向盘和刹车,否则车毁人亡。而王权、国家就是贪欲的制衡器。“国家是文明社会的概括”(恩格斯语),国家出现的进步意义在于,当氏族制度驾驭不了日益强大的野蛮、贪欲这一动力时,社会呼唤一个最硬的拳头,使社会得以有轴心地正常运转,走向秩序。国家应运而生[插图]。

众所周知,目前所知中国境内发现的最早的青铜器,是甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土的铜刀,年代约公元前3000年。此后的铜制品多为器形简单的小件工具和装饰品等生活用具,锻、铸均有,红铜、黄铜、砷铜和锡铅青铜互见,而不见容器和兵器。制造工艺处于初级阶段,尚未熟练掌握合金比例,不懂得复合范铸造技术。

如果把这个阶段称为“铜石并用时代”[插图]的话,那么我们从陶寺、王城岗和新砦的上述发现中,显然已看到了中国青铜时代的曙光。

我们也曾谈及陶寺所在的山西历来是中原与北方交流的重要孔道,不排除高超的铸铜技术来自西北方的可能。但一则来自古书的信息,又把我们探寻铜礼器来源的目光引向了中原东方的海岱地区。陶鬶,作为最具海岱地区大汶口—龙山文化(东夷集团或其前身)特色的典型器,曾向四外传播,在东亚大陆东起海滨,西至关中,北自辽东,南达岭南的数百处遗址上都有发现。追根寻源,公元前3500年以前的大汶口文化应是它的祖源[插图]。后来三代青铜酒礼器的若干器形,都与其有着或远或近的关联。中原腹地一带龙山时代的王湾三期文化中,也有陶鬶的身影,它们既脱胎于海岱地区的原型,又具有当地的特点。比较而言,《西清古鉴》上铜鬶的形制,更近于海岱龙山文化的陶鬶。因此,邵望平研究员推论道:“所谓‘周子孙匜’者,实则是山东的龙山文化中一类陶鬶的铜质仿制品。铜鬶、陶鬶很可能是同时代的产物。即使铜鬶时代稍晚,亦不致相差数个世纪。”[插图]这是颇有道理的。大汶口—山东龙山文化究竟是在什么样的历史背景下,又是以怎样的方式参与到创建中原王朝文明的过程中来的。至少到今天,我们还无法对此做出圆满的解答。出土于中原腹地,和可能出自海岱地区最早的铜礼器的讯息,或许就是这一历史疑案的冰山一角。饕餮,一种想象中的神秘怪兽,传为东海龙王的第五子。因《吕氏春秋》有“周鼎著饕餮”之说,宋代人开始将商周青铜器上图案化的兽面纹称为饕餮纹。细究起来,这“饕餮纹”有人说像龙像虎,有人说像牛像羊,也有人说像鹿,或者像鸟、凤,甚至像人,或者你看像什么脸就像什么脸,反正是人想象的产物。当代学者意识到“饕餮”的模糊性,故大多放弃饕餮纹的称呼,代之以相对平实客观的“兽面纹”。

与前述兽面纹器盖出土地点相隔不远处的一条沟内,还出土了一块器物圈足部分的残片。其特殊之处在于装饰有一周线条优美的连续图案,虽因过于残破而不辨首尾,但无疑表现的是动态的龙纹。发掘者称其为夔龙纹[插图]。依许慎的《说文》,夔这种奇异动物“如龙,一足”。而陶片上的龙似乎无足,青铜器上的所谓“夔龙纹”也不一定都为一足。所以“夔龙纹”的用法也和“饕餮纹”一样,都因取自文献而具有不确定性。

无论如何,这块陶片上表现的是龙,中国古代最著名的神异动物。回过头来看,陶器盖上的兽面纹,与二里头遗址贵族墓出土的绿松石龙形器的面部惊人地相似[插图]!龙既然是人们糅合两种以上的动物创造而成的灵物形象,而它又变化多端,历代对其形象并无严格的界定与区分,那将它们统称为“龙”亦无不可。

国人大都喜欢龙,但从考古发现和历史记载上看,龙形象几乎从其诞生之日起,就基本上与普罗大众无缘,而是被权贵阶层所独占。由新砦和二里头的龙形象,似乎可以窥见两大集团权贵间亲缘关系的基因密码。

大话“嵩山的动向”,讲了群雄逐鹿的故事,自忖总得有点总结性的话吧。想想,不知道的比知道的要多得多。最想写的,居然还是个问句:那个风云激荡的年代,有国家吗?

这应当是个最基本的问题,但却是充满争议,无法给出确切答案的问题。

作为考古人,我们无法像社会学家和文化人类学家那样,能幸运地深入到活生生的人群中去,观察有血有肉的人们的日常生活,直观了解他们的社会。我们只能通过古人留下的“文化”遗存,来探究他们的存在方式。他们“文明”了吗?他们生活在“国家”社会吗?

这又引出另外的问题:什么是“文明”?什么是“国家”?我们的研究对象虽然是“形而下”的,但却避不开这些“形而上”的问题。你不甘做一个发掘匠,就得去思考这些形而上的问题,成不了思想家也得是个思想者吧。

但是,在没留下文字,死无对证的情况下,但凡头脑清醒些的学者,都知道“对号入座”贴标签的危险性。说有些研究结论就是在猜谜,属于无从验证的假说,毫不为过。意识到自身研究结论的相对性,本属常识却并非易事,把研究结论当成信仰来坚守的学者也不罕见,尤其在我国。

有学者把龙山时代或稍早的阶段称为“古国时代”或“邦国时代”,认为那时已产生了国家。但也有学者认为文献中的“禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国”(《左传·哀公七年》)的“国”,其实就是一个个小的族邦,大体上相当于人类学上的所谓“酋邦”,还没有进入国家阶段。持这种观点的学者,当然认为二里头才是中国历史上最早出现的国家[插图]。由于研究对象天然的稀缺不足和残损不全,加之学者在相关理论的建构和认知,以及研究方法上没有也不可能取得共识,可以预见争论还会持续下去。

话说回来,越来越多的学者也意识到,穿靴戴帽式的概念界定并不是最重要的。其实,东亚大陆社会复杂化、文明化、城市化、国家化的进程,在一代代学人的努力下,正逐步清晰起来,已是足以令人欣慰

与前述几处中心聚落遗址一样,花地嘴遗址也有了较明确的历史定位。发掘者鉴于“《史记·夏本纪》等文献中都有与‘五子之歌’这一夏代早期历史事件有关的记载”,倾向于“将位于洛汭地区的花地嘴遗址‘新砦期’遗存与之联系”[插图]。这指的是《史记·夏本纪》中“帝太康失国,昆弟五人,须于洛汭,作《五子之歌》”一说。其实,早有学者指出所谓“太康昆弟五人”云云,不过是《左传》《国语》提到的作为夏后氏同姓的“观扈”“五观”的演化,先秦文献没有言及太康居于洛汭一带者[插图]。“有血有肉”的《五子之歌》,则始见于东晋人梅赜所献《伪古文尚书》。

“逐鹿中原”一词的含义,已知最早的出处是《史记·淮阴侯列传》“秦失其鹿,天下共逐之”,说的是距今两千多年前秦汉之际的事。后来成为争夺天下的代名词。“得中原者得天下”的概念,也不知起于何时,但以中原为中心的历史趋势,至少可以上溯至距今5000年以前[插图]。而如上所述,“逐鹿”行动至少在距今4400年以后约五百年的时间里,已进入白热化的阶段。

为什么龙山时代的数百年,广袤的中原成了“逐鹿”的战场,并最终催生出了中国最早的广域王权国家——二里头国家?

在国家起源研究领域,美国科学院院士、美国自然史博物馆的卡内罗(Robert Leonard Carneiro)教授,是冲突论的代表人物之一。1970年,他在《国家起源理论》一文中提出了著名的限制学说[插图]。

卡内罗关注的主要是那些受到限制的环境,比如古代的尼罗河流域、两河流域、印度河流域、墨西哥谷地、秘鲁的深山峡谷与海边小河流域。其共同特点是:宜居宜农的土地,被山峦、海洋或沙漠等所隔离,两者截然分隔开来。在那些地区,小村庄逐渐扩大,然后分化、扩展,最终导致较适宜种植的土地都被利用了,争夺土地的战争因而兴起,并且渐趋激烈。由于环境的限制,战败的村民无处可逃,或者基于利弊权衡,不愿逃走,故而屈服于战胜者,或者沦为附属纳贡者,或者整个村落被战胜者吞并。随着这种过程的反复出现,较大政治实体的整合情况出现了。强大的酋邦征服弱小的酋邦,政治实体迅速扩大。最后,政治单位的复杂情况与权力集中情况都演进到一定的程度,国家也就随之产生了。这就是卡内罗限制理论的基本内容。

历史进入公元前1700年左右,即考古学家所谓的“二里头二期”时,二里头迎来了她作为都邑的大建设、大发展时期。这一时期的遗存开始遍布现存300万平方米的遗址范围。显然,这是人口高速膨胀的证据。与此同时,大规模的城市建设全面铺开。

城市建设,规划在先,现在听来属于常识。但在二里头以前的中国历史上,还没有哪处中心性聚落或都邑有过如此缜密的总体规划设计和明确的城市功能分区。如前所述,无论陶寺还是新砦,都是因地制宜,不求方正。这与二里头都邑的布局结构形成了鲜明的对比。

据研究,现在洛河下游自今洛阳市与偃师交界处,汉魏故城西南到伊、洛河交汇处河段就并非先秦时期的古洛河。它不仅形成晚,而且还应是因人工干预而改道的。从汉魏时期开始,为了保证“东通河济,南引江淮”的漕运的畅通,人们在作为都城的汉魏故城西南一带,用堰塞疏导的方法迫使部分洛河水流入人工渠——阳渠(谷水),增大其流量以助行舟。这就是所谓“堰洛通漕”的水利工程。洛河故道则应在今洛河河道、汉魏洛阳城和二里头遗址以南[插图]。

[插图]

洛阳盆地平原区地貌结构

现在我们从偃师商城去二里头要跨越洛河,进入(伊、洛)“夹河滩”地区,但一定要知道当时这两座大邑都在古伊洛河的北岸,这是我们在地理上了解二者的重要前提。

为什么我们在这里称古伊洛河呢?现在的洛河、伊河交汇处,位于偃师商城东南,以下河段称为伊洛河。但古伊河、洛河则合流于汉魏洛阳城南一带,在二里头遗址的上游,所以从严格的意义上讲,当时流经二里头和偃师商城南的河段应称为古伊洛河,而非古洛河[插图]。

喜怒无常的河水往往是不驯服的。“堰洛通漕”使阳渠(谷水)成为主水道,最终冲决成了现在的洛河。这一人工改道对当时人来说也是一利一弊,虽有通航之便,但河水在泛滥时极具破坏性,不以人的意志为转移。在以后的岁月中,它不但冲毁了汉魏洛阳城的南垣,也破坏了偃师商城西南城垣的外角。另外,它使得原洛河河道水流量减少,流速减慢,逐渐淤塞,以致最终废弃。

说到现洛河之于二里头,则令人扼腕叹息。如果说肆虐的河水仅“剐蹭”了偃师商城的一角,那么它对二里头遗址的破坏则是巨大的。六百多米宽的洛河河道横扫遗址北部,现存面积300万平方米是“劫后余生”,推测至少有100万平方米的遗址被彻底切割破坏[插图]。上述“堰洛通漕”工程居然兴建于一条东西向的隆起地带上,学者们认为它应当就是古文献所称的“亳坂”[插图]。说到“亳坂”得稍作解释。这地名最早见于晋《太康地记》,说的是“尸乡南有亳坂,东有城,太甲所放处”。这段话在夏商分界讨论中引用频率极高,“尸乡”、商都“亳”、商王“太甲”所包含的丰富的历史信息,引人遐思,同时也无从验证。“亳坂”是坂,一处有缓坡的高地没有问题,是否就是商都亳邑之所在,不知道。至少,先秦文献中没提。

这片被称为“亳坂”的微高地绵延20公里有余,西逾汉魏洛阳城,东达偃师商城。汉魏洛阳城和偃师商城的地势都是南北高、中间低,向北均随邙山地势逐渐抬升,向南的抬升则是因为古“亳坂”的存在。东汉洛阳城南宫及灵台、明堂、辟雍等礼制建筑和中国最早的国立大学——太学都位于这“亳坂”之上,偃师商城的宫殿区及若干重要建筑也位于城的南部,都应与这一带地势较高有关[插图]。

前已述及阳渠就建在“亳坂”上,洛河更肆无忌惮地把这一条状高地撕成两半。位于高地北坡的偃师商城似乎“伤势”不重,但其南垣南门外是否有重要遗存已无从知晓。汉魏故城南垣被彻底破坏,城南重要礼制建筑和太学,已与城内宫室及永宁寺、白马寺等隔河相望。

如果在汉魏洛阳城和偃师商城之间画一连线,你会发现位于二者中间的二里头遗址明显偏南,整个遗址正坐落在坂上,因而其北部遭受重创。而“亳坂”北有一条蜿蜒东行的凹地槽,横贯偃师商城中部的所谓“尸乡沟”就是它的东段。这一凹地槽或为汉魏时期的漕运河道——“阳渠”遗迹[插图]。

考古学家最拿手的,是对历史文化发展的长程观察;同时,尽管怀抱“由物见人”的理想,但说到底考古学家还是最擅长研究“物”的。对王朝更替这类带有明确时间概念的、个别事件的把握,肯定不是考古学家的强项。如果扬短避长,结果可想而知。回顾一下研究史,问题不言自明[插图]。要说史就得由物见人,就不能总围着“考古学文化”那堆“物”打转转。二里头文化的分布范围,说到底还是二里头人用的东西及其仿制品的空间存在状态。如果进一步追问,它就是二里头国家的“疆域”吗?

这二者当然是不能画等号的,正像二里头文化不能和夏族画等号一样。那么它们就完全没有关系了吗?好像又不能这么说,那堆“物”中应当有它背后的那群人活动的“史影”,否则考古学也就没有了用武之地。

先要讨论的是,二里头国家有疆域吗?常识告诉我们,有国家就有疆域。但早期国家的疆域又很不同于现代国家。它没有“疆界”或“边界”的概念,没有非此即彼的一条“线”的区隔。那时人口虽较新石器时代有所增长,但还没到人挤人的地步。各聚落群团间还有大量的山谷森林绿地旷野相隔,同一族团的聚落也不一定全连成片,准确地说它们是一些“点”的集合。间或还有“非我族类”的敌对势力横在中间,也未可知。所以,即便有“疆域”也是相对的、模糊的甚至跳跃的。

日本学者西江清高教授指出,在东亚大陆,秦汉帝国问世前的春秋战国时代,中原式直刃青铜剑的分布基本上可代表文化意义上“中国”的扩展范围。其北、南、西界分别及于长城、岭南和四川成都平原。这一范围,与上述二里头文化陶、玉礼器的分布范围大体相合,意味深长。或许,“中国”世界的空间轮廓,早在公元前二千纪前叶的二里头时代,就已显现出了它最早的雏形[插图]。

这一范围,甚至突破了《尚书·禹贡》所载“九州”的范围。

邵望平研究员通过对中国内地考古学材料与古文献的整合研究,指出《禹贡》“九州”既不是中国古代的行政区划,也不是战国时的托古假设,而是自公元前2000年前后就实际存在的,源远流长的,自然形成的人文地理区系。公元前第二千纪,以中原为中心的文化区系先后建立起凌驾于其他区系之上的中央王国,成为三代京畿之地。中央王国以军事、政治的纽带把已经自然形成的中华两河流域文化圈进一步联结在自己的周围,迫使各区进贡其文化精华,并予以消化、提炼,再创造出更高层次的文明成果,从而迅速地发展壮大了自身,并以这些成果“赐予”、传播至周围各区,加速了各区文明发展的进程,同时也削弱了它们的独立性,从而产生了具有双重来源或多源的商代方国文化、周代侯国文化[插图]。