生命需要一种溶剂,声音需要一种容器。

昨天去学校图书馆的影音资料室“参观”,在一叠叠唱片、磁带、CD中找回了很多“时代的声音”。

对唱片最早的印象来自电影《海上钢琴师》。片中,1990用黑胶唱片录制个人专辑时,因为意外见到船舱外的清秀女孩,于是有了《1990's Theme》。

长久以来,这首曲子一直躺在我在歌单里,每次看到黑胶唱片都会想到它。

拥有《1990’s Theme》的黑胶唱片突然变成了人生梦想之一。

黑胶唱片属于立体声黑色赛璐珞质地的密纹唱片。1948年,美国无线电公司(RCA)第一次发行了33又3分之1转的唱片,这种唱片每面大约可录6首歌,时间将近22分钟,故以Long-Playing称之。现在通行的唱片几乎都是33转,所以黑胶唱片就被直接称为“LP”。

黑胶唱片最开始是用胶木(树脂)制成,所以也叫胶木唱片。之所以称它为黑胶唱片,也许是因为我们看到的大多数唱片都是黑色的,但其实黑胶唱片也有其他颜色,比如黄色、透明、荧光、白色,同时还可以把歌手的照片印在唱片上,但成本要高一些。张国荣发行过的《Stand Up》胶木唱片就有黄色、紫色、绿色、黑色四种颜色。

不论是因为便宜而暴走,或因为CD、Walkman的冲击而沦为车库里的处理品,亦或是复古潮流来袭的再次苏醒,人们对黑胶的喜爱,大概源自以下原因。

1.通常制作都很 精美,充满艺术感。通俗点讲,就是高端大气上档次。

2. 保存年限很长,一些上世纪二三十年代的黑胶唱片如今还能播放。

3. 声音温和,触感好。黑胶音质会比较偏向人声中音区,所以会比较暖色调。

4.黑胶唱片是通过一根针,在转盘上刮黑胶碟上的纹路发出来的震动产生声波而产生的声音,对于黑胶发烧友来说,黑胶在声域、细腻度、表达音效等方面 更有“灵魂”。

在黑胶唱片的存储架上翻看,很多都是国外作品,而国内作品较多的唱片,大多是小一号的红色唱片,也就是薄膜塑料唱片。

薄膜塑料唱片以5型聚氯乙烯树脂制成的塑料薄膜压制而成,也属于密纹唱片。因为它比黑胶薄,所以俗称"薄膜唱片"。1966年4月中国唱片厂自行研制薄膜唱片(17.5cm,33 1/3 转/分,每面容量6 分钟)成功。1968年批量投放市场。因其质量好、价格低廉,很快普及,当年产量就高达188万多张,直到80年代中期,薄膜唱片都流行于各个单位的广播室和文艺团中。

随意翻阅,我和同事都找不到这些薄膜唱片的制作年代。后来在网上查了一下,薄膜唱片的制作年代藏在唱片的一行编码上。比如BM-76/01309,BM表示直径175毫米(7吋)单声道薄膜,76表示它是1976年的唱片,01为歌曲类别,309为流水号。

跟胶片长得很像的还有光盘。光盘不但可以记录声音,还可以记录文字和影像。1972年,荷兰飞利浦公司研制光盘成功,1978年投放市场。对于很多人来说,光盘已是随处可见之物,超市的图书区、书店、主题餐厅等场所都可以看到,很多买来的书籍也会附赠光盘。

上大学时,学校图书馆楼下有放映厅,

逃

没课的时候,我和室友几乎都在那里看电影。两把椅子、一台座机,隔成了一个个“小型放映厅”。影片的来源就是按小时计费的电影光盘。

那个年代,各个城市都有很多租借录像带的小店,有时候为了租到一部大热的电影,需要跑好几个店面。高二寒假,大年初二的半夜,跟表哥、表弟“滑雪”去租《那小子真帅》,好像就在昨天。

很多人对光盘也会有另外一番情愫。电影《后来的我们》中,井柏然扮演了大学毕业生林见清,创业初期,他在北京地铁通道里面摆摊卖的“毛片”,哥哥弟弟们

记得

知道吗?

除了胶片和CD,图书馆的存储架上还有一轴轴的钢丝,看起来就是很普通的极细铁丝,这也是影音资料?没错了,它就是磁带的祖父:录音钢丝。

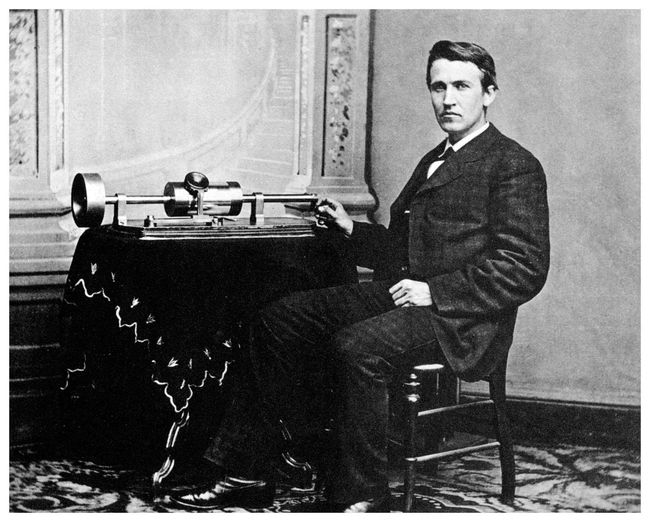

录音钢丝的出现,源于人们对留声机的改进。1898年,丹麦科学家保森研制出了第一台磁性录音机,继而产生了录音钢丝。但因为磁性录音需要的钢丝质量要求很高,而且非常笨重,不易携带,38年后被纸带代替。

继承了录音钢丝的衣钵,磁带将影音传播推向千家万户。按用途,磁带分为计算机带、仪表磁带、录像带和录音带四种,其中我们最为熟悉的当属录像带和录音带。

对录像带有个很特别的印象。看《爱乐之城》的时候,男女猪脚一起看电影,忽然屏幕全白,有人告诉我,那是因为录像带烧了。

作为承载记忆的AB面,自1963年问世以来,录音带就迅速取代胶片和光盘,跟Walkman组合成为便携音乐的象征。

拥有的第一盘录音带,是莎拉布莱曼的《月光女神》,最喜欢里面的《卡萨布兰卡集市》。之后,陆续买过刘若英和周慧的磁带。除了听磁带,抄歌词也在那个年代流行一时。毕业之后,很多磁带都送人了,歌词本却还一直留着。

之后,虽然有MP3的前仆后继,有在线资源的手到擒来,有智能手机的日常陪伴,但那些时代的声音,那些总想用耳机塞住耳朵的时光,那些写在我们基因里对影音之美的追求,一直历久弥新,长存于心。