我妈去世后,我才知道她是大明星

每天一条独家原创视频

《太太万岁》

每天一条独家原创视频

《太太万岁》

“上官云珠”是中国电影史上熠熠生辉的名字,

她是中国顶级早期影星,

塑造了一系列经典银幕形象:

张爱玲《太太万岁》中妖娆的交际花,

《一江春水向东流》里聪明世故、

眼神像刀片的情妇。

还演过乱世中孤苦、走投无路的女子,

甚至经风经雨的革命女战士……

上官云珠摄于1942年底

她原是小镇姑娘,生于1920年,1938年逃难来到上海,进入影坛,

经历过3次婚姻,

1968年在文革中自杀身亡,年仅48岁。

1962年,她被文化部选为新中国22大电影明星,

这22个人的创作历程,

总领了上个世纪中国电影的表演艺术史;

1995年,在纪念世界电影诞生一百周年、

中国电影诞生九十周年活动中,

获中国电影“世纪奖”最佳女演员。

韦然在看上官云珠的电影

今年是上官云珠诞辰100周年,

一条在上海专访了她的小儿子韦然,

他是上官云珠第三次婚姻的结果。韦然小时候和妈妈相处的时间不长,

也不了解她的“名气”,

母亲去世后,才发现很多人在关注她,

也开始慢慢追寻妈妈的人生轨迹。

“她太喜欢她的事业,

几次婚变都是为了演戏,

我觉得她最后走上绝路,

也是因为感觉自己再也不能演戏了。” 编辑 倪蒹葭

韦然在复兴西路旧居,1951年他在此出生

上官云珠的小儿子韦然今年69岁,已经从出版社退休,眉眼之间很像妈妈,性格的低调随和则像父亲。他领我们去了复兴西路147号,一幢西班牙式的建筑,三楼一整层是他们曾居住的地方,如今被隔成了3户。在这里,一家人度过了难得的舒适幸福的两年,直到父母在韦然1岁多时离婚。门口的梧桐树下,韦然的姐姐曾在那跳格子。

她成名于中国电影史上第一个黄金时代。上个世纪三四十年代随着“左翼运动”,中国电影摆脱了鸳鸯蝴蝶派,真正开始繁荣,和她合作的导演蔡楚生、郑君里、桑弧都是代表人物,留下了《一江春水向东流》、《太太万岁》这样至今可能无法超越的作品。 新中国成立初期,她和第三代导演谢铁骊、谢晋合作,这时电影手段更成熟,表演也细腻自然,不像早期还有舞台夸张的痕迹。这些人在电影传入初期摸索前行,无中生有地拓开了一个艺术维度。

《一江春水向东流》,上官云珠饰何文艳

《乌鸦与麻雀》,上官云珠饰华太太

“在细细画眉下,她机灵的眼睛,会表现出像最锋利的刮胡子刀片一样的刻薄,她嘴边的浅笑,表达了聪明而世故的都市女子没有丝毫粉饰的直率内心,所以她能演张爱玲的《太太万岁》,在上海租界的弄堂女子故事中物我两忘。”《上海的红颜遗事》里这样形容。

“要是洗掉铅华,把电烫的头发用头油抿直了,她的脸上就会出现像青草一样的无辜和无告,在她颧骨下的阴影里,有着惨淡和惊惶。那样的阴影,让人猜想一个从沉闷江南小镇上来的美女,没有靠山,也不是洋学生,靠自己,沉浮在上海弱肉强食的名利场,被紧紧埋在心里的那些事。她也演孤苦的女子,演被强奸的女工,走投无路的丫头,在被碾碎的命运里软弱地挣扎”。

《南岛风云》,上官云珠饰符若华

1949年后,新中国的电影里不再有交际花的角色,也用不着那像刀片一样的眼神。她主演了《南岛风云》里的革命女战士,掀起轩然大波,不仅开了旧社会演员主演兵的先例,也证明自己千面的演技。

《舞台姐妹》,上官云珠饰越剧皇后商水花

1960年代上官云珠40多岁,已经是炉火纯青的好演员。但再也没有机会出演一部电影的主角。虽然演配角,有时候一部片子里没几场她的戏,但是看过任何一部上官云珠电影的人,都不会忘了她。

《舞台姐妹》的编剧之一王林谷在回忆文章里写:有件事印象很深。《舞台姐妹》中的商水花,是个戏不多的配角,但上官很喜欢这个角色……每次排练前,她就不讲话了,坐在一边严肃地准备角色,进入角色。排练中,即使走走地位,也动感情。排练完了,属于角色的情绪久久未能消失。

曹禺也对她有类似的评价,上官云珠在1963年演过《雷雨》里的繁漪,排练时,几乎所有演员都会被曹禺批评,唯独上官云珠和舒适是例外。曹禺觉得她光是坐在那默戏,什么也不说,就是繁漪的感觉。

1965年,她演了平生最后一部戏。三年之后,在整个社会陷入群体性狂热之时,她孤身一人,从建国西路四楼家中一跃而下,一句遗言都没有来得及留下。

灯灯,是父母给韦然取的乳名,至今依然是家族亲朋常用的称呼。那段时间,妈妈去世,姐姐姚姚的男友自杀,姚姚因车祸去世,叔叔自杀。 因为上海去世的人太多了,他想要离开,于是去了北京,给自己改名韦然,随了母姓,取名“然”,是因为它是一个虚词,没有什么实际的意义。

上官云珠和姚姚、韦然

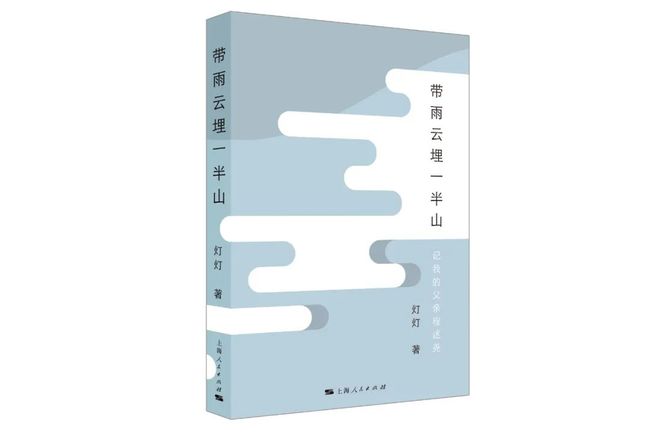

韦然(灯灯)写作的回忆录

上官云珠的照片曾被清理得非常干净,甚至在1978年平反追悼会上,红极一时的影星却没有一张照片能拿出来做追悼遗像,还是把电影厂证件上一寸小照片翻拍再翻拍。

从那以后韦然慢慢在追寻妈妈的人生轨迹,文革后恢复了和妈妈这一辈叔叔阿姨们的接触,他们会主动把自己手里留的一张两张照片给韦然。电视里开始播放老电影了,他就录下来;后来有了录像带,再后来又有了VCD,只要是有妈妈的片子他都买回来。一张一张地凑出来照片,一部一部反复看她的电影。

以下是韦然先生的自述。我从小心里没有一个我妈妈是明星的这种感觉,可能我比较迟钝,妈妈也没跟我生活在一起。反而是妈妈去世后,怎么我们家这条街上很多人都说,这个房子是上官云珠住过的。那时候才觉得好多人都很关注她。

1937年,日本飞机在我妈妈家乡——江阴的长泾镇投下炸弹,我的小姨在家门口被炸成几段,我妈妈当时已经和张大炎结婚,张家是镇上屈指可数的大户人家。我妈妈和丈夫、孩子、还带着她自己爸妈,一家人开始逃难,逃了大概一年时间,1938年9月辗转到了上海。每次我看到电影《万家灯火》,感觉他们就是电影里狼狈逃难的样子。

1939年在何氏照相馆

我妈妈当时才18岁,一家人在现在的长乐路租了间房,靠张大炎在小学教美术课,收入不够,我妈妈就看报纸到处求职,去了何氏照相馆当开票员。这个照相馆就开在当时巴黎电影院旁边的弄堂里,老板原来是电影厂的摄影师,很多电影演员来加印照片送给影迷。我妈妈接触了这些光鲜亮丽的影星们,就动心了,问说我能不能像你们一样去拍电影?

他们也不泼她冷水,就说你可以,但是要把口音改改,要讲国语(普通话)。她真的去报考了一个戏剧学校去学话剧。

她能够吃这碗饭,也是因为她要强。当时新华影业公司的老板张善琨想要捧她,导演卜万苍给她取了艺名上官云珠,小报就开始宣传又一个明星、又一颗明珠。后来电影没演成,有说法是张善琨和原来的主演和好了,还有说是她第一次去试镜有点拘束,人家不要她了。小报马上开始泼脏水。

对于娱乐新闻来讲,说完就完了,像一片浪花过去。但对于我妈妈来讲,一粒灰尘一座山,有可能把她压死的。但是她却硬是咬牙,你们说我不行,我就吃定这碗饭。

艺华影业公司让她去拍了7部片子,《黑衣盗》、《玫瑰飘零》。电影其实是很粗制滥造的,仿照欧美的形式,我觉得这几个电影对她来讲没有什么意义,但是对她了解这个行当,起到点作用。

拍这7个电影的摄影师后来跟我说,我妈妈的表现很不一样,其他人要提词板,我妈妈全都背得下来,一看就很聪明。

当时,演员要和导演、摄影、剧务甚至灯光、布景的人都要周旋,送他们衬衫、领带,拍完戏还得一起去喝酒喝茶。后来她回想起来的一些心酸,就跟这个时期有关。

上官云珠饰《丽人行》中女工金妹

她后来在《丽人行》(1950)里演金妹,一个被侮辱的弱女子,有一场戏她哭得拍不下去,她没有解释原因,只说了一句:“金妹就是我啊!”戏拍完了她在后台还止不住地哭,越哭越厉害。她就是想到了自己的身世,演戏要想站住脚的那种艰辛。

《天堂春梦》,上官云珠和蓝马

拍了那7个电影之后,她就再没拍电影,连着演了5年话剧。因为太平洋战争爆发,日军占领了上海,我妈妈这些人拒绝去参加敌伪电影厂的拍摄。她演绎角色的功力,也是演话剧打下的基础。

抗战胜利之后,重庆后方的文化人回到上海,成立了影人剧社,重庆的“话剧皇帝”蓝马在剧社演《升官图》,我妈妈就是在那碰到他,非常欣赏他的演技。

1946年底,她和蓝马合作了《天堂春梦》,那才是她真正意义上的第一部电影。她演龚妻,一个妖艳狠毒的女人。当时两人同居生活在一起,蓝马是非常成熟的演员,私下里肯定会教她,到了镜头前面两人又会交流,对我妈妈的演技是有很大的帮助的。

《一江春水向东流》,上官云珠饰演何文艳

《一江春水向东流》,她演秘密夫人何文艳。因为她演龚妻的表现,人家就想到她,她来试镜的时候,穿着高跟鞋、旗袍,头发上簪着茉莉花,一身珠光宝气地来了。

导演蔡楚生看到吃了一惊,她说,我这身打扮不正派是吗,电影里面不就是这么一个角色吗?蔡楚生就说上官不用再装扮,这样上银幕就行。

这两个戏演完了,她的银幕交际花的形象也就立起来了。人家让她演《太太万岁》中的施咪咪,大同小异的人物。《万家灯火》,上官云珠饰又兰

《乌鸦与麻雀》上官云珠饰华太太,抱着高烧的女儿 她第一个正面的银幕形象是《万家灯火》(1948年)里的又兰,在乱世里挣扎求生的都市女性。因为我妈妈在影人剧社演《孔雀胆》里的公主,是郭沫若写的左翼进步的戏,阳翰笙来看,觉得不错,就去跟她聊,鼓励她多演这类戏。后来沈浮要拍《万家灯火》,据说是阳翰笙推荐我妈妈去演。 解放前后,她演了《乌鸦与麻雀》《丽人行》《希望在人间》这几部,她拍每个戏都花大心思。我妈妈同事黄宗英后来说,她自己有学生出身的优越感,起初不太看得起上官,含泪看完《希望在人间》、《万家灯火》两部之后,改变了成见。《南岛风云》上官云珠饰符若华

旧社会的交际花,

也可以演新社会的女兵我妈妈诞辰九十周年的时候,上海电影家协会搞纪念活动,要放一部她的电影,征求我意见,我就说放解放后,50年代拍摄的《南岛风云》。这部戏对我妈妈意义很大,是一个成功的转型。她主演了一个经风经雨的女战士。

本来主角选的是张瑞芳,但她临时有出国任务,没法接。导演白尘提出来我妈妈演,很多人有反对意见,人们心中我妈妈不是这么一个形象,是一个交际花或者城市妇女、知识分子。

《南岛风云》上官云珠饰符若华

她本人也觉得跟自己相差太远了,无从去理解农村出生革命战士的生活经验,一开始不敢接。接了之后,她下了很大的功夫到海南岛去下生活,和这部电影的原型、当年的游击队员同吃同住,一同下田去插秧割稻,晒得黑极了,又黑又瘦。

如果张瑞芳演,那就是泼辣硬朗的战士,而妈妈演出了一个娇弱女人如何成长为战士,给人眼前一亮,谁也没有想到她能够演得这么成功。黄宗英回忆录里写,在上影厂放样片之后,她非常兴奋地跟我妈妈握手祝贺,说这个戏说明了从旧社会过来的演员也是可以演兵的,给了大家信心。

《舞台姐妹》

《舞台姐妹》(1964)里面她演一个已经是末路的越剧皇后商水花,因为妈妈正是红的时候,谢晋导演觉得有点说不出口,让她来演这么少戏份的角色,但我妈妈欣然接受,没有任何二话。

商水花虽然很少很少的戏,而且总是背影或者镜子里的半张脸,但成为一个经典。那可能是她登峰造极了,对她演艺生涯来讲也是尾声了。

吴贻弓把我妈妈所有电影看过以后,就认为她为什么成功,因为她没失败过,不管这个角色多小,她都是非常认真。

《舞台姐妹》,商水花的最后一场戏

最后的三个戏,《舞台姐妹》、《早春二月》还有《血碑》,她的角色全都是自杀。这都是巧合,你也不能说是宿命,预示了她后来的路。

他们整个这一代演员都没法去挑角色,没有这个自由,有戏演大家就全力以赴。我也觉得,我妈妈这辈演员的一大遗憾就是无法选择自己喜爱、适合的角色来演。上官云珠和母亲金桂凤、女儿姚姚 为戏而婚、为戏而死

妈妈的几次婚变都是为了演戏,我觉得她不惜牺牲家庭,牺牲亲情,她也要演戏,你阻挡不了她。但不是说她是个无情的人,不是这个意思。

她刚到上海时,去上戏剧学校,当时的丈夫张大炎反对这件事。他想要一个相夫教子的太太,不希望太太抛头露面去做明星。家里面争执得很厉害,她就宁愿跟丈夫分手。张大炎带着他们的孩子回到江苏,那个孩子我叫他恬阿哥。

40年代后期,上官云珠和女儿姚姚

她一开始演话剧,加入了费穆和姚克组建的天风剧社,然后姚克发现了她。姚克是耶鲁毕业的留洋文人,给鲁迅抬棺材的学生之一,在上海文化界的圈子里走得很广泛。他带着我妈妈见了很多人,给她增了很多阅历和眼光。

1944年我姐姐姚姚出生,那时候我妈妈还是在舞台上演戏,巡回演出,一走就是几个月半年。等她回到上海的时候,姚克另外有了人,她就毅然决然和他离婚,她不接受这种事情,单身带着我姐姐继续演戏。

我姐姐姚姚从小跟着妈妈,常常能够被妈妈的光环照耀到,甚至跟着她一起去拍戏。妈妈严格地把她作为淑女培养,租了钢琴让她学习,皮鞋都是定制,从小就在蓝棠皮鞋店有自己的脚模。

上官云珠和程述尧

当时报纸刊登新婚的消息

1950年我爸爸妈妈结婚。他们熟识是因为《红旗歌》这个戏在兰心大戏院演,妈妈主演一位女工,当时盛况空前,演了100多场。我爸爸程述尧正好是戏院的执行副经理,两人接触比较多。等到演戏快结束的时候,两人就好了,在兰心大戏院的三楼排练厅办了婚礼。

结婚之前,我妈妈和蓝马同居了大概两三年,后期已经是两人不和了,他们的脾气性格差距比较大。《万家灯火》里面他们演夫妻,有很多细腻的对手戏,感情很丰富,但实际上生活里两个人已经吵架了。我爸爸也认识蓝马,其实都是老朋友,在清华影业公司一起拍过《大团圆》的。他们两人不太一样,我妈妈可能更欣赏我爸爸燕京大学出来的这种人。

程述尧有一架小照相机,在家附近的街心花园为上官云珠和姚姚照相

1951年我出生,父母给我取了乳名灯灯。父亲怕保姆厚此薄彼,对保姆说,你不光要宝贝灯灯,也要宝贝姚姚。

那是生活很安定、很舒服的时候,两人住到了今天复兴西路147号很大的一套房子里,养了一只全身雪白的德国猎犬,取名“白子”。我妈妈的同事像是白杨、舒绣文、黄宗英、赵丹这些人都是30来岁,正是青春向上的时候,大家住得都很近,常常来我家吃饭聊天。

一两年后,当时开始“三反运动”,我爸爸被别人举报贪污了义卖的款项。他是大少爷性格,一向对钱款不经心,索性承认下来,赔钱了事。

妈妈非常生气,她作为旧社会过来的电影明星,抗战期间没有去解放区,也没去国民党大后方,而是留在上海滩,从“出身”上就矮了一截。如果再戴上贪污分子家属的帽子,有可能要离开像生命一样热爱着的电影表演事业。于是她执意要和父亲离婚。

她是外圆内刚的性格。表面上柔弱、千媚百态的样子,其实她脾气很硬,内心刚强。

1955年,韦然离开上海前,上官云珠让姚姚带他去照相馆合影

我1岁多父母就离婚,4岁不到就离开父母,到了北京和爷爷奶奶住在一座大四合院里。和父母在一起,父母可以爱你,也可以打你骂你,我从小没人打我骂我,也没人抱我,不一样的。小学升初中的作文考试题目是《我的家庭》,我的作文在小学一直名列前茅,都是被当做范文的,结果这篇作文我考砸了,我不知道从何写起。

10岁以前我都生活在北京,只有在妈妈来北京开会或拍戏时见面。那时我小,见到妈妈还有些陌生,紧紧贴在奶奶身后不肯出来,妈妈只好躲在门后假装走掉,这时我才探出头来悄悄张望。每每看到的都是妈妈灿烂可亲的笑脸,她蹲身相就的身影,至今仍然清晰地如在眼前。

1962年3月,为全国电影院悬挂22位优秀电影演员所摄

她来开会的时候,可能突然打一个传呼电话,比如在四川饭店吃饭,让我赶快去,我到那跟她吃个饭见一面,吃完了我就回来了。

最长的一次相处是1964年她来北京拍《早春二月》,我妈妈和上影厂的演员一起住在白塔寺的电影局招待所,就把我接去,和她住在一起。那年正好孙道临和王文娟结婚,王文娟的电影《梁山伯和祝英台》公映,他们就撺掇我,说你去跟道临叔叔说,请我们看电影。我就跑去跟道临叔叔说,他们让你买票。我们一起去看了电影。

有一次跟妈妈去北京西四砂锅居吃饭,谢添导演骑着自行车迎面看见我妈妈,就拦住了说有一个电影请她去客串一点镜头,就是《小铃铛》里面买水果的女顾客。那天就在马路边上跟我妈谈定,我妈同意去客串。她这个人很好说话,像化妆师后来跟我说,她是很平易近人的。

上官云珠生前最后的住所,在上海建国西路上

10岁之后,我每年寒暑假就会回到上海,感觉终于好像有个妈妈。

夏天妈妈下班回来,冲完凉和我姐姐大家坐在阳台上,我妈妈就会把我搂过来,靠在她身上,讲讲故事。我和姐姐虽然同母异父,正因为我们俩都没有一个很圆满的家,弄得我们姐弟两人反而感情特别好。

有时候去散个步,那时候肇家浜路还都是树荫,我和姐姐在妈妈前后追逐打闹,折个柳条编一个帽子戴着,对于我来讲很难得,所以记忆很深。

这大概也就持续了三四年,1966年就文革了。她只活了48岁。

1968年,她从建国西路4楼家中跳下,我觉得最后走上绝路,也是因为她感觉自己再也不能演戏了,一个是打压得厉害,再一个她生病,身体也不行了,如果说还能还能演戏,她可能还会……我猜啊,因为她太喜欢她的事业。

1948年

吴贻弓曾经想拍我妈妈的电视剧,筹备了很长时间。我那时候有顾虑,她一生共事过很多人,如果讲到冲突会涉及别人的隐私,拍完了以后不能播。隔了一段时间,吴贻弓跟我说,我很仔细地研究过了,你妈妈没有敌人。

她的性格就是跟周围的人,不管是领导还是门房老师傅,上上下下关系非常融洽,她很会交际。一个因为她是小镇出来的女孩子,也因为她最早在艺华影业公司拍那7部电影的经历,再加上她本人的性格。

我记得白塔寺电影局招待所有一个礼堂,常常放电影,食堂大师傅们穿着白围裙,叼一个旱烟袋,休息的时候跑来靠在门框上看。我妈妈也不进去坐了,就站在旁边跟他们一起看,还聊天开玩笑,关系都非常好。

妈妈和姐姐都是这样,到哪里,哪里就热闹,就开心。她们都从来不说自己心里的苦处。我觉得她们是想尽量保持她们的自尊。

上官云珠与蒋天流为工人朗诵

妈妈在她那一代演员里边是比较注重穿着打扮的。有一次她到人民广场在一个集会上朗诵。我和她一起去的,已经到地方了,她发现自己的旗袍和舞台上大幕的颜色不配,马上打电话叫姐姐在家里给她准备另一种颜色的旗袍。叫我坐着剧场的小车就回家去取妈妈的衣服。

妈妈的卧室里,有一个好几扇门的大衣橱,里面挂得全是各种各样的旗袍和配旗袍用的短毛衣,要颜色搭配,很多小毛衣是她自己织。她和姐姐牙齿都很乱,后来就整了牙,她很注意这些。

参观上海电影洗印技术厂

参加上海文艺界慰问解放军活动

其他的,我觉得她生活条件上很一般。按说她收入不少,但家里也没有电视、冰箱,很正常地过生活。家里非常干净整洁,电影杂志、上影画报在沙发旁的小桌上摆得非常整齐,看完还得插回哪一期的位置。我暑假一个人在家,有时把看了一半的书扣在沙发上,想晚点接着看,妈妈回来看见了就不许,一定要放回书柜原来的位置。

有时候妈妈想看电影,因为是明星,她也不好去电影院买票,就给我爸爸打个电话,他在衡山电影院工作,就会送票来。我跟妈妈要等灯黑了、出字幕了再进去,快完了就走了。

她唯一一次对我板脸子是1962年暑假。那时候困难时期,物资缺乏,我和妈妈坐三轮车回家,正好有一个农村的老太太拎着篮子卖鸡蛋,我妈妈就买了两个。那时候两个鸡蛋就很贵,当时下着雨,我妈妈要付钱,就把伞交给我,叮嘱我拎着鸡蛋,转眼都被我摔碎了。当时也舍不得再买两个,她气得要死,进门了。那是唯一一次发脾气,平时对我总是慈爱的。

上海福寿园上官云珠衣冠冢

她去世的时候走得很快,没有骨灰留下来,像游魂没有落脚的地方。记得1972年3月2日,妈妈52岁生日那天,我和姐姐,还有两个朋友,在建国西路高安路口的家中,紧闭窗帘,点燃蜡烛,向远在天国的妈妈寄托我们无尽的哀思。

直到上海的福寿园公墓问我能不能把妈妈的墓碑放在里面。我画了一个妈妈墓碑的式样,碑上只有妈妈的浮雕、名字和生卒年,不写任何她的生平,我说我不要评价她,谁也不要去评价她,想知道她身世的人自然会去求。碑顶是打断的,是毛的,我要表示它是一个断碑,妈妈是夭折的。

我把姐姐的名字也刻上去了,姐姐也没有骨灰,她车祸去世时才31岁。衣冠冢里放了妈妈和姐姐都系过的头巾,包了一个妈妈用过的花镜,还有姐姐上海音乐学院的学生证。

我现在回想起来,一开始还没什么,我妈妈是到后来关注她的人越来越多,杂志、电视台、作家……越来越多人来找我。在我能开口说的时候,心里的激动已经过去了,常常我知道自己心里在哭,但我不会哭出来。我能在这样的家庭里活下来,实在是侥幸的,我活下来了,就是为了有一天把他们的事说出来,不让这样的事再发生。

在追寻过程中,我拜访妈妈那一辈的影人,他们说中国女演员你妈最棒,说上官是真正的好演员,我听到的心里印象最深的就是这句话。一条制片人开垂直号啦!

长按图片可保存后关注,向左滑动图片查看更多<<

▼