说起图的事情,应该来说是不少运营喵的苦,对于不是设计科班出身,可能连一个PS都使用不利索的运营工作人员来说,看图也是比较费劲的事情。为什么会突然想说说看图的事情,主要还是最近经历和听说了几场不大不小的看图撕逼,几个运营和设计总是迟迟对图纠结个不停,最终出个图慢如蜗牛,往往需要长达几个小时甚至为一天才能决定最终版本。还是那个段子,设计师纠结了一天,图出来了,运营呢....

你肯定遇见过的几种常见情况:

你们纠结了老半天,最终强势一方说确定了,你因为又累又饿,就算了,也行~

你们纠结了老半天,最终你家leader自己站出来拍一句话,设计稿就尘埃落定了,还真不需要各种考究,领导一句话就好....

你们纠结了老半天,最终快到上线时间,两方妥协一步,将就吧...

都是充满唾沫星子和眼泪,难怪总有段子频现:设计最想一刀捅死运营喵...

最终,看图到底是否能固化成工作方法论,而不仅仅是个人的主观爱好,这就是我们要讨论的话题。你可能会觉得,审图,关键点不就还是审美吗?然后加上对色彩,排版,格局理论知识的深刻理解,让你在脑子里呈现对图片的评判标准。

没错,审美总要有的,一个不懂生活乐趣及审美的人,他对美好事物的见解也不会高雅......然而一千个人心目中有一千个哈姆雷特,对于你心中的审美,你能保证你代表的是你需要把图呈现给的用户朋友么?再仔细斟酌一下,你能理解妈妈辈为啥那么喜欢在朋友前广泛传递一些你觉得不堪入目,土到上天的微信图文!

按照套路,还不是我们口中所说的“以用户为中心”吗?的确还是这个道理,不过,我想聊聊一下认知模式的问题,能更加深刻的感受到我们为啥平时看不懂图?

在说到认知模式的问题之前,我们先梳理一下思路!

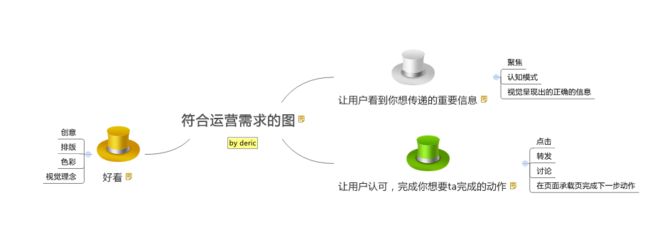

对一个运营来说,那衡量一个好的图标准是怎样的呢?我们将其划分成三个具体的指标:

当你的图达到上边的要求的时候,你就可以基本确定这是你需要的图片。第一步好看,这里主要取决于设计师将你要表达的需求用图形及元素传递出来,这主要依靠设计师的专业素养及运营的沟通技巧;第三步让用户认可,更依赖于你是否将引导逻辑处理清晰,你需要用户完成点击还是什么下一步的动作,这是你需要根据业务目标去考虑的,而运营需要关注的是,这个图片后边的承载页面是否和图片是一致的,避免用户懵逼....

我们主要讲讲让用户看到你想传递的重要信息。

图片想要表达的信息很多,你可能想让用户直接看到你有活动有海量的产品,或者想要用户看到你的产品重大更新,“聚焦”是一个关键步骤,能让用户直接第一眼就看到你想要表达的信息,采取的设计手段不外乎将重点文字加粗加重,用显眼的色彩加以标记,或者将最大最中间的位置交给重要的信息。然而,大多数情况还是,你难以拿捏用户是否获取到你想要给的信息。

到底是哪些关键因素决定了你常常难以准确拿捏到用户已经获取到你想传递的信息?

我们来想象两个画面...

当你走在一个完全陌生的街道,这街道充斥着你诸多不熟悉的信息...

你每天上班都必须经过一条熟悉的路,这街道的每个角落你都有深刻的印象...

OK!思路拉回来...

在你想象一个全新的街道的时候,你还是会参考你脑海里所拥有的对街道定义的元素,有车,路两边有树,街角有一个小卖部,红绿灯等等,你将这些熟悉的元素强加入这幅想象的场景中,同样的,当你进入一个全新陌生的街道的时候,你会发现引起你注意的不是熟悉的KFC店面,而是与你脑海里决然不同的景象,譬如古老的城楼和风格独特的建筑。

也就是说,在全新的街道中,你的脑海里的那副图像就是从点到面,慢慢出现的认知模式,你会首先注意到与你平常生活经历相差甚多的景象,唤醒脑海里沉睡的单元,使之激活调动你的认知。

而对于熟悉不过的街景,你已经完全调动不起你脑海里的活跃分子,可能没有大规模的变动,你几乎很难迅速发现街角的小卖部今天已经关门结业了。这时候,你遵从的是从面到点的认知模式,整个画面已经完整呈现,不经过提醒,你很难迅速定位你需要关注的信息。

这就是两种场景下的认知模式,从点到面,从面到点,这不正是用户和你对一张图的认知模式么?

用户通过任何渠道接触到你投放的资源图,在极其短的时间内大脑需要作出判断,这时候他只能关注到一个点,一个和他认知模式里相差甚多的点,或是颜色排版特别夸张的点,随之扩散到整个面。在这个短短的扩散反应时间中,迅速定位到你需要传递的信息;而对于你已经完全熟悉这张图的讨论的运营人员来说,从面到点的认知模式,会让你关注到的是整个图片给你的感受,而忘却图片需要聚焦到的信息。

往往这个认知模式的偏差,就让很多运营人员无限的纠结不已!其实,大家都没错,只是没把模式调整过来,沉迷于整体的审美而无法自拔...所以,你有时候会发现,图片只要调节一点点的细节,就感觉有柳暗花明又一村的痛快感...因为你和设计师找到了撬动用户认知的那个小细节。

所以,你为什么不会看图,也许不是因为不会审美,也许不是因为不懂设计,而恰恰少了对认知的洞察。