以赛亚·伯林:犹太身份的困境如何启发了他的自由观念?

以赛亚·伯林是二十世纪最重要的思想家之一,尤其是1952年在BBC的六场学术演讲,让他成为了家喻户晓的学术明星,这些演讲也成为了20世纪自由观念发展的核心成就之一。但,伯林为人类贡献出的二十世纪最具洞见的思想声音,是如何诞生的呢?

作者丨恩里克·克劳泽

摘编丨秦无宪

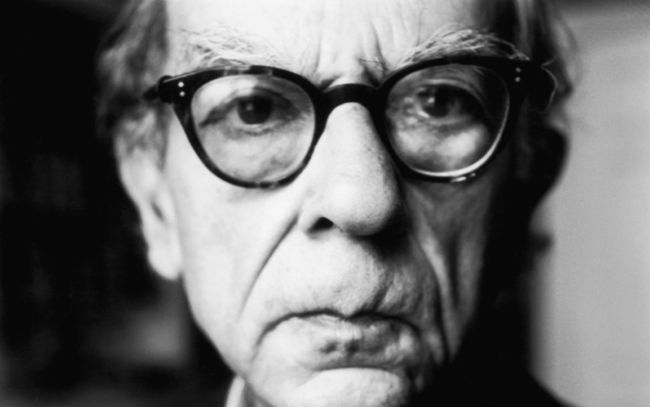

以赛亚·伯林(Isaiah Berlin),是二十世纪英国最著名的哲学家和政治思想史家之一。出生于当时属于沙皇俄国的拉脱维亚的一个犹太人家庭,1920年随父母前往英国。二战期间,先后在纽约、华盛顿和莫斯科担任外交职务。1946年重回牛津大学教授哲学课程,并转向思想史的研究。1957年就职牛津大学社会与政治理论教授,发表具有开创性的“两种自由概念”演说,同年获封爵士。1966年参与创办牛津大学沃尔夫森学院并出任首任院长。作为杰出的观念史学家和学科主要奠基人,先后被授予耶路撒冷文学奖和伊拉斯谟奖。

在以赛亚·伯林的学术生涯中,1952年在BBC的六场演讲,让他成为了家喻户晓的学术明星,也为他就任牛津大学社会与政治理论教授奠定了社会声誉和学术基础。在BBC的演讲中,他以非凡的口才和奔放的风格,在奔放不羁的长句中裹挟着一长串严谨准确、鞭辟入里的形容词,发出了庄严肃穆的回响,雄辩有力的文风给战后的思想界带来了强烈的冲击力。事后,很多学人承认,当年一边收听着广播,一边做着大量的笔记。数十万人收听了这个系列讲座,《泰晤士报》的跟踪报道兴起了一阵读者通信潮流,以赛亚·伯林也躬与其事,让他的名声迅猛地节节上升。

《伯林传》的作者叶礼庭(Michael Ignatieff ,加拿大最具影响力的知识分子之一迈克尔·伊格纳季耶夫的中文名)说,这些演讲是“英国广播事业和伯林人生的里程碑”。伯林向我们表明,正是爱尔维修、卢梭、费希特等哲人对自由观念的滥用和误读,妨碍了自由观念的发展,也阻碍了个体自由的实现。要真正理解自由,就必须从这些自由卫士的错误中吸取教训,避免赋予自由过多的王冠和权柄。

在1952年的BBC系列演讲后,录音整理成《自由及其背叛:人类自由的六个敌人》。这部关于自由与观念史的原创洞见演讲集,是20世纪自由观念发展的核心成就之一。为了准备这几次讲座,伯林在事前花了很大功夫。叶礼庭说,在1950至1951年间,伯林“疯狂地阅读”18世纪法国哲学家(狄德罗、爱尔维修、霍尔巴赫、伏尔泰)和德国浪漫派(谢林、赫尔德、费希特)的作品。正是在这种“疯狂的阅读状态”中,伯林意识到自己开始找到了个人使命,找到了与历史对抗的声音。

但伯林是怎样走到这一步并得出这些具体洞见的呢?在译林出版社最近出版的新版《自由及其背叛》中,收录了墨西哥著名历史学家恩里克·克劳泽(Enrique Krauze)所撰写的前言《先知以赛亚》,为我们讲述了以赛亚·伯林如何从自己的身世困境中出发,逐渐地向人类贡献了二十世纪最具洞见的思想声音。

“伯林文集”之《自由及其背叛:人类自由的六个敌人》,[英]以赛亚·伯林著,赵国新译,译林出版社2019年12月版

先知以赛亚

作者丨恩里克·克劳泽

战后世界迫切需要政治和道德界定。

1945年,伯林前往莫斯科和列宁格勒,进行了一次非常重要的旅行。这段经历有助于他重新萌发对19世纪的俄国思想和文学的兴趣。然而,在战后现实面前,找准自己的立场可不是伯林必须面临的唯一困境。

从1940到1946年,他代表英国外交部所做的外交和思想贡献,大部分是在华盛顿完成的,得到了英美政界高层的重要认可,但是,到了战争结束之际,他不得不重返牛津大学的新学院,重新过坐冷板凳的学术生活,他觉得这种前景索然无味。伯林还有其他顾虑。尽管他的学术生涯和地位已经稳固,但他仍觉得自己是边缘人:职业哲学家,但偏重观念史和文学;定居英格兰思想中心地带,却是地地道道的俄国文化培养出来的移民;更为重要的是,他还是一位犹太思想家,经常在两种文化的夹缝中苦苦挣扎。一方面,他很想彻底融入英国文化、历史和社会,另一方面,他又想听从犹太祖先,犹太人的历史、文化、身份的召唤。

在伯林面对的所有问题当中,最后这个压力或许是最复杂的,也是最有决定意义的。童年时代学习过的《塔木德》经文,或者还有他杰出的哈西德教派祖先,在多年以后让伯林接受了自己的犹太人身份,把它当作一种不可逆转的生物学事实和文化遗产。至少在一定程度上,他认为自己就是这份文化遗产的产物。他之所以对这份遗产忠心耿耿,主要是因为,他意识到:“在过去的两千年中,犹太人的历史就是一部可歌可泣的殉教史,他们为此付出了令人难以置信的血泪代价。”伯林不是意识形态狂热分子,也不是狂热的民族主义者,但他同情犹太复国主义。在华盛顿工作期间,他与哈伊姆·魏茨曼过从甚密(密切到了什么程度呢?按照《伯林传》的作者叶礼庭的说法,伯林甚至向对方提供自己从英国得来的秘密情报)。

1947年7月,就在以色列宣布建国前夕,伯林和父亲游览了不久即被称为犹太人家园的这片土地。在这里,他不断地收到魏茨曼,甚至本·古里安的邀请,让他放弃牛津教职,定居以色列,并许以政治高位。这样一来,他就可以彻底回归犹太教;他父亲也敦促他走这条路。

以色列著名作家阿摩司·奥兹(Amos Oz)长女范妮亚·奥兹(Fania Oz)在推特公布的以赛亚·伯林与阿摩司·奥兹照片,1994年。

当时有两位影响卓著的作家,亚瑟·凯斯特勒和T. S. 艾略特,对犹太人和以色列持有相似的看法(尽管动机不同)。在1950年5月发表的一篇访谈中,凯斯特勒认为,以色列建国后,散居世界各地的犹太人只有两条出路:要么移民以色列,要么义无反顾地融入所在国的宗教和生活。艾略特的观点最早是在1934年的一次演讲中提出来的,以色列建国后,这个观点再度流行,方向大致与凯斯特勒相同(虽说深受诗人本人反犹主义的严重影响)。犹太人可以合法地重拾他们的宗教身份(返回犹太人聚居区),或者被彻底同化。但是,他又着重指出,在接纳犹太人的社会中,“种族原因和宗教原因加在一起,让大量思想自由的犹太人不受欢迎”。

伯林觉得有必要回应和反击这些主张。艾略特的那种偏执固然令人不齿,除此之外,他所提出的那种非此即彼的选择似乎也严重限制了伯林的个人自由。移民或同化这两种选择,预设了一种自由,可被称为积极自由,可被视为摆脱长期受奴役状态的一种解放。他要么可以选择留在以色列,成为一名被解放的犹太人(近两千年的历史异常现象——特别是对欧洲犹太人而言,他们身为贱民,置身异域,周围满是敌意——在这里已经得到解决),要么放弃自己的犹太人身份。伯林写了一篇激情四射的长文作为回应。

在我看来,文中的自传成分尚未得到充分认识,但它的确有助于我们去理解,作为一名公共知识分子,伯林是如何发出自己真正的声音的,是如何履行自己的具体使命的。该文于1951年秋发表在《犹太人纪事》上,标题为《犹太人之被奴役与被解放》,它提供了第三种可能性,也就是伯林后来所说的“消极自由”:每个人(尤其是作者伯林本人)有心安理得地当犹太人的自由。

为了说明欧洲犹太人的状况,伯林编了一个寓言故事。一些旅行者,出于偶然的原因,来到某个部落讨生活。为了生存,他们开始了解当地的风俗习惯,慢慢地,他们对这些风俗习惯的理解不下于这个部落的成员,甚至还要高明一些。他们“成为研究土著的主要权威:他们整理土著人的语言[……]他们向外界阐释这个土著社会。年复一年,他们对这里的认识和喜爱……逐渐加深”。

但接下来奇怪的事情发生了。部落成员虽然能够欣赏这些外来者的劳动和忠诚,但还是把这些人当作他者,并且还认为,正因为这些人是他者,他们才有能力去审视和阐释部落的真实状况:“他们的理解能力太锐利了,他们的忠诚度太高了,他们是研究这个部落的权威,但不是它的成员。他们是它的仆人,或许还是它的救星,但他们非我族类。”他们不属于该部落,这方面的最佳证据就是,他们过于殷勤:“他们太想讨好别人了;事实上,不管他们怎么卖力气声明自己就是该部落成员(表面上看,还是有道理的),结果都是欲速则不达。”

在部落内部,外来者这种令人不安的坚持让人困惑不已,导致他们被人疏远。然而,外来者依然持有幻想(甚至可以说是异想天开),认为自己是该部落成员(或者认为,如果自己足够努力,就会成为该部落成员)。但这一切都是白费劲:“外来者越是卖力气证明,他们与本地人的差异就越显得突出;事实上,否定差异本身就是一种障碍。”他们不可能成为该部落的一部分,而是保留了局外人的独特属性(尤其是宗教属性)。结果,既可以说他们属于该部落,也可以说他们不属于该部落。他们在该部落中生活,但又无法与对方结为一体。

以赛亚·伯林,1990年6月摄于伦敦家中

伯林解释说,土著毫不怀疑他们的身份,而对此安之若素。但外来者处心积虑地、持续不断地考察与自己无缘的这种身份:他们表现它,重新创造它,赞美它。伯林以海因里希·海涅和菲利克斯·门德尔松为例,这两位德国犹太人在创作时,“表现出一种特殊的自我意识,有异于一个得到认可的社群中的正常人”。两人出身的家庭都已改宗路德派,但他们并没有成为像歌德或贝多芬那样地地道道的德国人。伯林断言,这种边缘性足以说明,犹太人(在艺术和人文学科当中)体现出的是阐释性的而非创造性的天才:“犹太人,就像那些力求融入陌生部落的外来者一样,必须拿出自己的全部精力和才华去理解和适应自己所在的环境,如果做不到这一点,他们将在生活中寸步难行。”按照伯林的说法,这个让人心力憔悴的过程,造就了善于“观察、分类和解释”的天才,导致他们特别尊崇“他们所在国家的英雄或制度”。

令人匪夷所思的是,伯林在文中几乎没有提及这段漫长和混乱的历史的结局:大部分欧洲犹太人惨遭灭绝的历史,其中包括受到极好教育的德国犹太人,他们认为自己比土生土长的德国人更像德国人。在伯林看来,以色列建国这个“惊天动地的大事件”,一举改变了犹太人的历史处境。新生的以色列为犹太人提供了自由的可能性,让他们得以放弃他们客居的部落,从而扎根于自己的部落。

但是,这种选择——伯林在此与激进的犹太复国主义者产生了分歧——并不是一件非做不可的事情,很可能就在这个地方,在解决他个人困境的过程中,在他义正词严地捍卫第三条道路(继续保持中间人状态)的过程中,伯林生发出了他个人的自由观念。后来,他将这种观念应用于整个人类社会。如今犹太人可以按照自己的方式决定自己的命运。如果他选择以外来人的身份,继续生活在部落当中——这种情况接近于伯林个人的处境和决定——他完全有理由这样做,并接受最终后果。这种选择是个人的自由,而不是获取幸福的诀窍:

如果一个犹太人选择生活在一个讨厌犹太人的国家中——无论是主动选择,还是被动选择,也无论他是否公开自己的犹太人身份,他选择了犹太人身份带来的不舒适、不安全的社会地位、社会屈辱——这在很大程度上都是他个人的或家族的事情。我们很可能鄙视他缺乏自尊,或者谴责他自欺欺人,并且预言他可能大祸临头,或者向他表示祝贺,因为他的功利主义举动富有远见,或者因为他为了儿女的前途而勇敢地牺牲了自己,或是因为他具有为人称道的独立性或藐视成见;这是我们的权利。但是,过自己选择的生活的确是他的权利,除非他因此而给世人带来太多的痛苦或不公。

在这段义愤填膺的文字中,他捍卫自己的选择,反对艾略特的论断,他顺势将艾略特与柏拉图的精英主义和20世纪法国的法西斯主义联系起来。所谓与众不同,哪怕是那种令人恼火的与众不同,都不算罪过,“无论是柏拉图,还是莫拉斯或艾略特,或者是他们的哪一位党徒,都没有权利单凭这个原因将人逐出理想国之外”。艾略特收到了这篇文章,与作者通了信,伯林后来一定为自己在这场交流中的卑躬屈膝而深感遗憾。

以赛亚·伯林已经走出了关键的一步。在动手演绎“消极自由”这个概念之前,伯林已经断言自己有选择权,有权在犹太人传统内部践行消极自由。这个立场有风险,前途未卜,荆棘丛生,难以维系,(在某些人看来)甚至得不偿失,但这是他自由选择的结果。

伯林决定不做以色列公民。这个决定不仅使他摆脱身份困境,还可以让他得以自由地从事“阐释性”工作;在他看来,这是典型的犹太人工作。在这个决定不久后,他做了BBC演讲,这使他首次作为公众人物大放异彩,但更值得称道的是,他在这些演讲当中体现出的风格。艾略特称之为“滔滔不绝如江水”,但其中还有更重要的东西:一种独特的先知式的基调。

以赛亚·伯林,1991年

虽说他出身于显赫的哈西德教派家庭,他在童年时代还学过《塔木德》,然而,在思想形成过程中,伯林往往不大看重这些早期经历。但是,他在《犹太人之被奴役与被解放》中对自身思想的界定又包含了他眼中的犹太人特性(诸如“分析过去、当下的能力以及有时分析将来的能力”),这些特性与先知身上的属性很接近。他本人曾经写过,他的那个部落寓言中的外来者“不无道理地感觉到,自己是该部落的至交、捍卫者和先知”。欧洲犹太人的困境有助于他解释他对人类自由的支持。如今,他以先知的口吻声称它具有普世价值。

表达先知话语的这种倾向,离不开他警告世人的强烈意图,动之以情,让他们意识到古老、根深蒂固的政治观念具有压迫性力量。与同时代人雅可布·塔尔蒙(著有《政治弥赛亚主义:浪漫主义阶段》)一样,伯林想去揭露和谴责那些看似客观和世俗化的哲学所具有的“神学式”的基础。“这是一种神学学说”,他如是评论费希特的民族主义形而上学,就此而言,费希特显然是一位神学家,黑格尔也是,“假如说他们是世俗思想家,这绝非善意”。

伯林遵循同样的阐释模式,以18世纪末和19世纪初为参照对象(这一时期出现了他所谓的“人类自由的敌人”),他指出,“妄自尊大、以弥赛亚自许的人物层出不穷……每个人似乎都自认为上天最终赋予了他独有的洞察力和想象力,注定用它们来解决人类的一切不幸”,接下来,他义无反顾地谴责他们。

在他最为愤慨之际,伯林精彩地诊断了费希特式的姿态以及它的可怕之处,但他并未直接反驳这些观念。他只是把它们当作国家社会主义的先例而加以描述和谴责。引用完费希特号召德意志人完成他们的超凡使命的那一段话,伯林在另一位先知那里找到了最佳答案,此人便是海因里希·海涅。海涅在他对德国未来的著名预见中写道:“全副武装的费希特主义者将会回来,他们身上的那股疯狂的意志没有沾上丝毫恐惧或自私自利。[……]一场大戏将在德国上演,相形之下,法国大革命只不过是一首平和宁静的田园诗。”

可以理解的是,在其他五位思想家的传略当中,伯林的批评程度不如论费希特的那篇火力十足。在每一位人物的传略中,他用的是同一种陈述方法:描述某位思想家的观念是如何随着他的生平阅历顺理成章地发展起来。最后,他综合了这种发展过程,断定每位哲学家都是人类自由的敌人。例如,在伯林分析卢梭的过程中,激进自由的概念引出了“公意”,社会中的“我们”,这个“我们”并非个别的“我”的总和,它还融合了他们以及他们的集体权威,从而成为一个更大的统一体,最后,卢梭的思路“神秘地”一跳,终于将他们的集体权威分配给了国家。伯林在揭批卢梭过程中(他认为卢梭是“自由最险恶和最可怕的一个敌人”),笔下不无同情,伯林将参与性民主的首创之功送给他,还称赞他自动自觉地怀疑爱尔维修所推崇的启蒙精英。

1959年,以赛亚·伯林在牛津大学的会议致辞

伯林还在黑格尔的哲学中看到了卓有价值的贡献,例如他将艺术和科学吸收到了他的整体性的历史观当中。他对黑格尔的论述是纲要式的,但意思清楚明白:从辩证法概念发出的形而上学的火花,到黑格尔的“超越历史的英雄”观念,历史必然要综合于以国家为代表的普遍理性当中,这类英雄人物就是这条历史前进道路上的主角。讲到黑格尔时,伯林预言力量的揭露性远远不如它的高度批判性:他认为黑格尔创建了历史上最有影响和最有压迫性的“神正论”。

值得注意的是,至少从我们所在这个时代回头去看,伯林笔下个人自由的两个敌人的观念,在历史的舞台上似乎与自由主义并非截然对立,至少他们的经济观是如此:爱尔维修及其功利主义,圣西门的唯生产力论。尽管如此,他对圣西门的描述很可能是书中最精彩的篇章。此人是典型的世俗“弥赛亚”,除此之外,伯林认为“在所有预测20世纪的人当中,亨利·德·圣西门伯爵是最伟大的”,因为他最早发现了推动历史前进的经济和技术力量。从迈斯特的那篇文章可以看出,伯林对这个与他相隔甚远的人物很感兴趣,这有点让人感到匪夷所思,此人坚定不移地为王室、教会、过去以及暴力专政辩护,关于这个人物,伯林后来又发表作品,进行了更为广泛的调查研究。

叶礼庭写道,在BBC进行的这一系列演讲“为他提供了舞台和新的一批受众。他已经成为公共知识分子——脱胎于俄国的模子,使用的却是英文习语”。还应该补充一句,这位公共知识分子带有希伯来先知独有的音调。

在听到那些“滔滔不绝如江水的”广播讲座的人看来,伯林不仅成功地揭示了国家崇拜的各式先例,与此同时,他捍卫了个体自由的理念,这些理念是这位“外来者”所投靠的那个部落的核心价值观,这就是英国文化的部落。他绝不仅仅是英国的先知。

伯林在1948年致信魏茨曼,他在信中说,“在我们这个民族危难之际”,他决定留在牛津,“似乎是一种不可原谅的利己主义,甚至可以说是一种轻率之举”。但毫无疑问,总的来说,这位带着希伯来先知的洞见和声调捍卫人类自由的思想家,做出了正确的决策。“先知在自己的国家里是得不到尊重的。”然而,无论在收容他的这个部落的内部,还是在外面,以赛亚·伯林都是一个明显的例外。

本文系新版《自由及其背叛》前言部分,摘编时有改动删节,由译林出版社授权刊发。

![]()

摘编丨秦无宪

编辑丨张婷

校对丨李项玲