一位北大传奇姑娘的志业与爱情

Jun.

3

灼见(微信号:penetratingview)

在千年来敦煌守护者的光芒照耀下、在爱人浓到化不开的爱情里,这辈子,樊锦诗走不开了。

来源|瞭望智库(zhczyj)

![]()

山河飘摇,敦煌饱受苦楚;国逢盛世,敦煌大放异彩。

在嘉峪关外的漫天黄沙与凛凛寒风中,一个瘦弱的女子追随前辈的足迹守护着国宝,春去秋来,超过半个世纪……

她,叫樊锦诗。

接下来,我要讲述的,是波澜壮阔的历史、令人惊艳的文化宝藏、守护国宝者的艰苦奋斗,还有,浓到时空都化不开的爱情。

01

敦煌,天下无双

敦煌之于中国,有着绝无仅有的重要价值。

“敦,大也;煌,盛也。”敦煌二字,铭记着这个沙漠明珠的辉煌历史——经贸之繁盛、文化之璀璨,使之成为万千学者的神往之地。

公元前2世纪末,汉武帝设敦煌郡。张骞两次出使西域,贯穿欧亚大陆的丝绸之路全线贯通,敦煌,成为连接西域和中原的咽喉之地。

公元366年,一位名叫乐僔的僧人从中原远游至敦煌,他不经意地向三危山的方向望了一眼,只见金光万道、璀璨光明,仿佛千佛化现、极乐当空。

乐僔震撼不已,认为此地必是佛法圣地,于是,在对面岩壁上开凿了第一个洞窟。随后千年岁月中,无数僧侣、工匠、画师、商贾云集敦煌,于宕泉河畔的石壁上虔诚开凿佛窟。

来自印度、希腊、波斯、中亚等地区的文明在这里与中华文明交融,给人类留下了蕴藏丰富的文化宝藏——不止是精美瑰丽的壁画与彩塑,还有各代经卷典籍、器物、社会文书等,敦煌由此成为无数历史学者、文化学者和艺术家们心中的圣地。

季羡林先生说,“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇聚的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再也没有第二个。”

1524年(嘉靖三年),明朝政府下令封闭嘉峪关,军民撤迁回关内。从此,莫高窟400多年无人看护,任由风雨侵蚀,大量洞窟坍塌毁坏。

在山河飘摇的时代,敦煌饱受苦楚。

1900年,有人在清理莫高窟积沙时意外发现了藏有写经、文书和文物6万多件的藏经洞。但行将就木的清政府并未重视这一重要发现,反而是俄国人、英国人、日本人、法国人、美国人接踵而至。国外掠夺加之官员监守自盗,无数珍贵文物流落海外,待将剩余文物运回北京时,数量仅8千件。

这样的情形,直到几十年后,因一批人的到来才有所改变。

1944年,国立敦煌艺术研究所成立,留法归国的画家常书鸿担任首任所长。此后,范文藻、段文杰、史苇湘、欧阳琳等一大批年轻的艺术家先后来到敦煌,成为第一代莫高窟人。除清理保护之外,他们的主要工作是临摹石窟中的壁画和雕塑。

然而,对敦煌的保护和研究,临摹远远不够,还需要考古专业的介入以发掘其背后蕴藏的历史文化价值。

1950年,国立敦煌艺术研究所改组为敦煌文物研究所。北京大学历史学系考古专业教授宿白与赵正之、莫宗江、余鸣谦三位学者组成专家组前往敦煌,对莫高窟周边的自然环境、各洞窟的损害情况、部分石窟的建造年代等进行勘察。

1957年,时任文化部副部长的郑振铎倡议编辑出版《敦煌石窟全集》(一百卷),将莫高窟这一文化瑰宝的全部信息记录下来,为后世研究留一份权威的基础资料。宿白加入了编委会,各项工作稳步推进,到1962年,编委会制定了较为详细的编辑计划。同年,在宿白先生的大力支持下,敦煌研究所设立考古组。

正逢敦煌莫高窟南区要进行危崖加固工程,需要动及窟外地面的地基。常书鸿先生向北大提出,希望调一些考古专业的学生来进行莫高窟外的考古发掘。

02

北大,有一个姑娘

1938年,樊锦诗出生于已沦为日占区的北平。工程师父亲不愿与日伪政权合作,携妻带女南下上海。

樊锦诗

1958年,樊锦诗自作主张报考了北京大学历史学系。她坐了三天三夜的火车赴学校报到,然而,由于北大延迟开学,她无处可去,只好在地板上蜷睡了一夜,幸好第二日遇见一位历史学系的学长,请她在历史学系办公室抄文稿。期间,她第一次听说考古这个专业。

当时,中国考古学刚刚起步,1952年,北京大学历史系在全国高校中第一个成立了考古学专业。对于大多数年轻人来说,它是一个新鲜事物。在学长学姐的描述里,考古“很好玩”,既能饱读诗书,又能游遍名山大川。于是,分专业的时候,她毫不犹豫地选择了考古。

1962年,宿白带领北大学子辗转三千里,奔赴莫高窟,樊锦诗就在其中。

敦煌研究院技术人员在莫高窟98窟内对病害壁画进行修复。

洞窟中,斑斓瑰丽的颜色、极富想象力的构图、早期壁画热烈的土红色调与唐代的金碧辉煌,这些极富表现张力和奇幻色彩的壁画与雕塑,使这个24岁的年轻女子极为惊喜!

同时,现实条件的艰苦程度,打破了她此前对敦煌的浪漫幻想——飞沙走石、缺电缺粮、水都带着苦味,国宝的守护者们身穿洗旧的干部服,一个个面黄肌瘦。

在这里,宿白指导学生选择典型洞窟做全面的实测和文字记录,并将考古类型学创造性地用于石窟调查,通过敦煌石窟的形制、造像的组合、壁画布局、人物形象、衣冠服饰等,进行分类排比,确定其时代顺序。

因为体质弱、适应不了当地的恶劣环境,实习期还未结束,樊锦诗就离开了敦煌。

坐在去往火车站的汽车上,她想,“我再也不会回来了。”

这次实习,其实是研究所对石窟考古研究的初步探索,常书鸿看中了这些来敦煌实习的北大学生,希望招揽这些专业人才,写就那本《敦煌石窟全集》。

1963年,经过重重研究和协商,北大决定派两名学生奔赴敦煌,樊锦诗名列其中。

父亲闻讯,立即写了一沓厚厚的信,陈述了“小女自小体弱多病”等许多困难,希望学校可以改派身体素质好的学生去敦煌。信被樊锦诗扣下了,她不愿“再将家长搬出来来说情”。而且,学校承诺,她只要去敦煌工作三四年,之后便可以调到武汉,和男朋友彭金章在一处工作。

她想,“这不是很好嘛”。

就这样,心上人在武汉的樊锦诗到了敦煌。

03

难!难!难!

初到敦煌,这位北大才女便成了敦煌研究所第一批考古专业出身的业务骨干。

在缺乏现代科技手段的当时,要完成长达百卷的《敦煌石窟全集》,实在太难了!

一方面,他们面对的是浩如星海的工作量。

按计划,《敦煌石窟全集》囊括莫高窟南区487个洞窟、南区5个洞窟、西千佛洞19个洞窟、瓜州榆林窟41个洞窟,合计552个洞窟。其中,南区487个洞窟中现存有塑像2000多身、壁画45000平方米,另有藏经洞中50000余件文书和艺术品。

敦煌研究院工作人员在检测岩体含水率。

并且,进入一个洞窟,不仅要记录下彩塑和壁画的造型、面相、动态、姿势、构图、敷色、线条、制作工艺,还要将其所用的泥土、木料、草料、颜料等一应研究清楚。比如,泥土是什么成分?木料取自哪种树?草料来自哪种草?颜料的矿物质组成、有机染料组成有何不同?这些都需细致辨明。

再看洞窟本身,它建于什么年代?有无损毁、坍塌、修缮、重建?历史变迁上的原建、原状应是什么样的,也要逐一明确。

这里每一个洞窟少则有八百年历史,多则一千六百余年,记录的复杂程度可想而知。

另一方面,技术上的难题也让他们头疼不已。

以测绘为例,敦煌莫高窟皆是工匠手工打凿形成,大小、高低、形制全凭工匠目测估算,看似规整,实则从窟形、佛龛、中心方柱、佛坛、窟顶到四壁,无一规整。用传统工具在测绘,误差极大、难度极高。此外,对壁画里多层制作材料的分层研究、绘画层的多种颜料研究等,都极为复杂。

在敦煌工作的樊锦诗(图源:央视纪录片《国家记忆》)

并且,他们所处环境恶劣。

由于洞窟所依附的石崖破败、无法攀登,要想进洞,需要先攀上一根由几段树枝做成的“蜈蚣梯”。风起时,沙子倾泻而下,研究人员们多是灰头土脸。

学者们住在由国民党骑兵马房改造的宿舍里,宿舍用废报纸糊住了天花板,四面土墙“唰唰”地落灰。一天的工作结束后,大家就在这样的环境里,点亮油灯、伏案夜战,整理白日里记录的资料。

冬天夜里冷,炉子的火又容易灭,樊锦诗就穿上所有衣服御寒;半夜有老鼠掉在枕头上,她只是起个身,掸掸灰后接着睡;这里的水碱性大,洗不干净头发,她便剪了个运动员式的短发,从此再未留过长发。

西北大漠的生活,似乎使樊锦诗逐渐忘记了繁华都市。

敦煌樊锦诗原住所(图源:央视纪录片《国家记忆》)

夜里,风声凛冽、屋内落沙,她望向黑黢黢的窗外,不止一次掉过眼泪,觉得北大把她忘了、男友老彭把她忘了、整个世界都把她忘了。

可是,当第二天旭日初升,她再次走入石窟,看见天衣飞扬、满壁风动的壁画上菩萨时,她想“再苦再累都是值得的。”

04

不负如来,不负卿

1967年,樊锦诗从敦煌奔赴武汉。

1月15日,双方父母未至,没有喜宴、没有新房,两人结婚了。武汉大学的青年教师宿舍是两人一间,当晚,彭金章的舍友特意把宿舍让了出来,给两人当“新房”。

樊锦诗与彭金章结婚照(图源:《我心归处是敦煌》插图)

婚后,两人仍然分居两地。后来,樊锦诗怀孕,彭金章在武汉已经准备好了一切新生儿和产妇所需物品。然而,他们的孩子早产在敦煌的医院里,连件婴儿衣服都没有提前置备。

彭金章收到“儿子已经出生”的电报后,挑着一个扁担两大筐的母婴用品,急匆匆地从武汉辗转三天才赶到医院。听说儿子已经出生好几天了还光着屁股,彭金章难过得直掉眼泪。”而病房中的樊锦诗见到彭金章时,也再也控制不住了,放声大哭。

5年后,他们第二个孩子出生。父母忙于工作,两个孩子先后在河北、上海、武汉、敦煌成长,直至1984年,两个孩子都被接到了父亲那里。

彼时,彭金章已经在武汉大学创办起了考古专业,担任武大历史系副主任和考古教研室负责人,领导事务、教学、田野调研等种种工作一把抓,再加上两个孩子,实在辛苦。解决夫妻长期分居的问题迫在眉睫。

作为妻子和母亲,樊锦诗心中充满愧疚,“我觉得老彭太了不起,我的孩子太可怜。”彭金章的同事半开玩笑地问樊锦诗,“王宝钏等丈夫等了十八年,彭金章等你等了二十年,还叫他等到什么时候?”

可是,两人分别是各自单位不可或缺的骨干人物,调动谁呢?

武汉条件显然更好。“起码是为了孩子,受教育也是去大城市好。”然而,此时的樊锦诗放不下敦煌:她要与风沙赛跑、抢救洞窟里的壁画;要完成石窟断代研究,建立科学档案;还有20年前恩师和领导交给她的重要使命——完成《敦煌石窟全集》考古报告。

另一边,对于亲手创立的武大考古专业,彭金章的感情也很深。在接下来的两年间,两边单位各不放人,两人意见也没有统一。

两人工作调动的问题惊动了甘肃省委。1986年,甘肃省委组织部、宣传部各派一位干部,直接找到武汉大学的校长刘道玉。学校表示由二人自己商量决定。

樊:“反正我走不了。”

彭:“走不了,那这样吧,我走吧。”

樊:“啊!真的吗?”

彭:“真的。”

就这样,年过半百的彭金章放弃了自己在武汉经营二十余年的事业,告别舒适的生活,调至敦煌研究院,成为妻子手下的一名研究员,一切从头开始。

一到莫高窟,他便挑起了研究被称为“敦煌荒漠”的北区洞窟的重任。几年间,彭金章几乎用筛子筛遍了北区的每一寸沙土。每发掘一个洞窟,彭金章眉毛和眼睛中全是灰土,口罩一天换几个,每个都是黑的,甚至吐出的痰都是黑的 。

经过7年的发掘,莫高窟已知的洞窟数量从492个扩展到735个,与唐代石碑所载“窟室一千余龛”接近。不仅如此,彭金章还在莫高窟北区发掘出了许多重要的遗迹遗物,包括叙利亚文《圣经》文献、回鹘文木活字等。北区文物的重见天日,为历史研究提供了重要的实物资料。

经过16年的发掘、研究和编撰,2004年,彭金章撰写的《敦煌莫高窟北区石窟》考古报告三卷本正式出版。两人的恩师宿白教授一改不夸人的作风,向樊锦诗夸道,“彭金章不错”。

不等她高兴一会儿,宿白先生便给她下了评语,“你瞎忙”。

恩师这样批评她,是因为那份迟迟未能完成的敦煌石窟考古报告。

樊锦诗初到敦煌的几年,与同事们一起完成了包括第248窟在内的几个洞窟考古报告初稿,然而,直到2011年,《敦煌石窟全集》的第一卷才出版。

2011年出版的《莫高窟第266-275窟考古报告》

(图源:央视纪录片《人物》)

这个堪比二十四史的巨作,足以使樊锦诗的名字千古流芳。

不过,她还有更紧迫的事情要做!

05

壁画和文物,少了!

1977年,樊锦诗担任主管保护工作的敦煌研究所副所长。百废待兴之际,她一边重拾自己的研究,一边应文物局的要求、着手为莫高窟建立科学档案。

为了建立科学档案,她开始大量翻阅外国考古学家拍摄的敦煌莫高窟考古照片。

这一翻,翻出了一个惊天的发现:

莫高窟里的壁画和文物,少了!

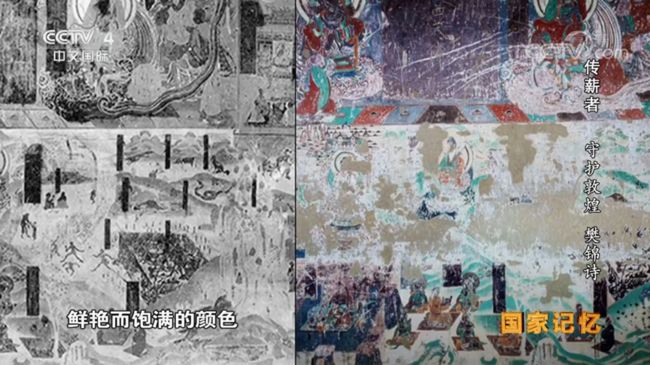

在1908年法国人伯希和拍摄的照片中,第217号洞窟壁画中人物线条清晰可见,现在却已只剩下斑驳的石壁。

莫高窟第217号洞窟对比图。(图源:央视纪录片《国家记忆》)

第46号洞窟中,七十年前的佛龛上,立有一只雕像狮子,现今却已荡然无存。

莫高窟第46号洞窟对比图(图源:央视纪录片《国家记忆》)

凡此差别,不胜枚举。

“壁画在退化!”那段时间,她连睡觉都会梦见墙体上的壁画一块一块地剥落。

这个可怕的事实发现,令樊锦诗不得不又一次搁置了洞窟考古报告,即刻投入到对莫高窟的抢救中去。

虽然她心里明白,“壁画和人一样,不可能永葆青春 ”,所有的抢救,都只能延缓它的消逝,却不能逆转。

但为它们留下一份比文物局的要求更加详实、最好不遗漏任何细节的档案,是唯一能让这些壁画永久鲜活的方式。

那么,如何将所有细节全都记录下来?

文字描述,不够直观和完整;以当时的技术水平,拍照或录像存在底片受损、录像带消磁的风险。

上世纪80年代末,樊锦诗在北京看到了电脑,这台按一下出一张照片、关闭了照片也不会消失的神奇仪器,令她心生希望,她要为敦煌石窟的每一个洞窟、壁画、彩塑拍下高分辨率的照片,从而建立数字化档案,永久留存。

然而,要完成这项构想,需要购置大量的计算机设备,一台内存640Kb的电脑要卖6480元,研究院无力承担。

幸运的是,甘肃省领导的非常重视樊锦诗的建议,1990年,将“敦煌壁画的计算机贮存于管理系统的研究”列为“八五”重点科技攻关项目,敦煌石窟数字档案拨款30万元。

钱有了、设备有了,但还不够。

数字档案的照片需要正对壁画,采取正射投影的方式进行拍摄,以保证图像不发生形变。莫高窟洞窟形状不同、大小不一,壁画又满覆于凹凸不平的壁面上,为照片拍摄带来了极大的困难。如何架设摄影平台、如何打光,等等,都需要周密的计划。

加之敦煌是我国文化遗产数字化的开拓者,在国内并无现成的经验可循,樊锦诗把目光投向了国外。1998年,敦煌研究院和美国芝加哥的西北大学合作,采用覆盖式图像采集和电脑图像拼接的壁画数字化方法,需要一套为石窟特别定制的、可以灵活组装的设备,包括可移动的轨道和垂直升降的支架。

工作人员将这套设备架入洞窟中,装上灯光系统、计算机和相机,每拍一张照片,计算机就平移一点位置,再拍下一张,上下左右相邻的两张照片都有50%的重合度。每个壁面要拍约1000张照片。

工作人员对洞窟内景进行拍摄。

(图源:央视节目《我爱发明:数字敦煌》)

在现场,专业人员通过计算机对照片品质进行核验,核验合格后再将这1000张照片进行拼接和微调。最终,它们会被拼接成一张高清的壁面数字化图像,存入档案。

时至今日,两百余个洞窟的图像采集、一百余个洞窟的图像处理已经完成,石窟艺术的精妙细节被原样复现。

此外,敦煌研究院还与相关单位合作,应用先进的三维数字技术,通过精度可达0.1毫米的3D打印技术,可以将塑像还原出来。

06

技术、人才,都不能少

1998年,樊锦诗升任敦煌研究院院长。

当时,为了发展地方经济,全国上下掀起一场“打造跨地区旅游上市公司”的热潮,甘肃省有关部门要将莫高窟与某旅游公司捆绑上市。

消息一出,樊锦诗寝食难安。她想到了此前敦煌研究院曾做过的两个实验:第一个实验中,让40个年轻人进入一个洞窟,一个半小时后,洞窟内的二氧化碳增加了5倍,相对湿度增加了10%,温度上升了4摄氏度;另一个实验是,根据莫高窟的岩壁材质制作的模拟石块,而后在其周围的空间持续增加相对湿度,几百天后,模拟石块碎了。

这两个实验结果给她敲响了警钟:大规模的游客涌入,会给这历经千年风的文化宝藏带来灭顶之灾!几经周折,樊锦诗最终成功阻止了这次“捆绑上市”。

可是,随着国家长假制度的实施,全国旅游业大发展,来莫高窟旅游参观的人数正成倍增长。

游客排队等待进入莫高窟“九层楼”参观。

一边是远道而来、满心期待的游客,一边是脆弱不堪、垂垂老矣的洞窟,处于两难境地的樊锦诗决定堵疏结合。

“堵”,进行限流,以保证游客数量在莫高窟承载力之内。为了计算出这个承载力,从2000年起,敦煌研究院的工作人员们开始对洞窟的微环境进行监测调查。他们在洞窟中安装了传感器,对洞窟内的游客流量、温度、湿度等指标变化实时监测和分析;测量了每个洞窟的面积大小、调查供参观的有利和不利条件等。

经过一系列的测算,按一人次参观时长为2小时计算,莫高窟日游客最高承载量应不高于3000人。

这个数字根本无法满足游客的参观需求,怎么办?

“疏”——让游客不必在实地洞窟即能欣赏莫高窟之美。就这样,樊锦诗再次想到了数字化。

2003年3月,她与其他24名全国政协委员向全国政协提出提案,申请建立莫高窟数字展示中心,其核心部分是两家数字影院。

进入莫高窟的游客,先到影院观看两部数字电影,球幕电影的画面清晰度是市面流行的IMAX巨幕电影画面分辨率的4倍,18个洞窟里的壁画彩塑呈现在游客面前,比看实物效果更好。观赏完影片再进入实体洞窟观摩,有效分散了游客的密度,莫高窟承载力因而提升到了每日6000人。

2014年,当莫高窟数展中心投入使用时,樊锦诗已经76岁。如今,她还会常去那里走一走,听听游客真实的声音,她担心:“国家花了那么多钱,砸锅了怎么办?游客不接受怎么办?那样的话,这笔钱就真是打了水漂了。”

樊锦诗视敦煌石窟的安危如生命,追随老前辈的脚步守护了敦煌一辈子,留给敦煌的,除了丰硕的研究成果之外,还有她为敦煌研究院培植出的新一代敦煌人。

樊锦诗明白,现在早已不是当年她毕业的年代,年轻人追求更好的生活条件和待遇无可厚非。因此,对于那些甘愿“自投罗网”来敦煌的人,樊锦诗格外珍视,亲手将一拨拨年轻人送到国内外高等院校学习,鼓励他们读研、读博。

“如果不为敦煌培养好人才,我就是罪人!后来者比我强,我就知足了。”

这些樊锦诗栽下的好苗子,已经挑起敦煌的大梁。曾自费去日本读博的“洋博士”赵声良放弃更优厚的待遇回到敦煌,出任敦煌研究院的新院长;当年,在面试时被樊锦诗一句“我们那儿可苦,你爱人同不同意”的问话打动、决心留在这个单位的苏伯民,如今是敦煌研究院的副院长。

07

敦煌的美,敦煌人的命

2018年1月,守护莫高窟55年之后,樊锦诗正式办理了退休手续。回首在敦煌的半个多世纪,樊锦诗说,她不是没想过离开,她留下来,“是一个人的命”。

没办法,莫高窟的美太留人了。

——第45窟,有着整个莫高窟最精美的菩萨造像。菩萨的表情温柔而亲切,宛如一位美好而纯真的少女,梳着双髻、秀眉连鬓,微微颔首、姿态妩媚;双目似看非看,嘴角似笑非笑;袒露上身,纱衣绕肩、舒缓轻垂,纱衣上,彩绘花朵鲜亮如新。

——第112窟的《反弹琵琶》,伎乐天神态悠闲雍容、落落大方,举足顿地间,出胯旋身、凌空跃起。唐乐舞的高峰就此定格在墙壁上,站在画前,仿佛有音乐从墙体流出;睁开双眼,她体态丰腴、自在优美、神情专注,轻柔的腰肢展现出西亚女子特有的奔放姿态。

如同1700年前见证奇迹的乐僔和尚一般,樊锦诗也曾见到莫高窟的佛光:1995年夏天,一个雨后的傍晚,莫高窟前的宕泉河突发洪水,在河边垒沙包抗洪时,她看见三危山上空出现了一大片金灿灿的光,金光消失之后,湛蓝的天空中又出现了两道相交的长虹。

宕泉河畔,安葬着包括常书鸿、段文杰先生在内的第一代敦煌人。她看到的,大约是无数中国人守护敦煌国宝的赤诚之心。

2017年,彭金章辞世,因孩子请求而暂时安葬在了上海。

可樊锦诗说,还是想把他带过来。

“我们两个人,既然是两口子,就是永远的两口子。最后我也要回到敦煌。为啥?老前辈做了样子啊。”

“他们走了还在这儿,那我们走了也在这儿。我们就一直是这儿的了。”

“我已经八十多岁了,总有一天会走的,我已经做好了准备。聊以欣慰的是,我兑现了自己的承诺,我为莫高窟尽力了!”

于是,在千年来敦煌守护者的光芒照耀下、在爱人浓到化不开的爱情里,这辈子,樊锦诗走不开了。

参考资料:

1.《我心归处是敦煌——樊锦诗自述》|樊锦诗、顾春芳.2019

2.央视纪录片《人物:榜样——樊锦诗》|2017.03

3.央视纪录片《国家记忆》|2018.10

4.凤凰卫视《81岁樊锦诗守护莫高窟近60年:两口子最后也要回到敦煌》|2019.10

5.《“敦煌女儿”樊锦诗》|《新西部》2005年第10期

6.《樊锦诗:回到敦煌才是家》|《中国人才》2005年05期

7.《在路上——记敦煌研究院院长樊锦诗》|谢志娟.《装饰》20008年06期

8.《她的事业在敦煌——记甘肃省敦煌研究院副院长樊锦诗》|范志斌.《党的建设》1987年03期

9.《新中国考古学70年发展与成就》|中国历史研究院.王巍.2019.12.20

10.《“还有欠下的事我要去做”——近访3月份退休的敦煌研究院名誉院长樊锦诗》|甘肃日报 .2015.05.05

11.《吴侬软语中时光交错,上海女儿守护敦煌一甲子》|文汇报.黄启哲.2018.05.24

12.《纪念宿白先生》|敦煌研究院.2018.02.03

—THE END—

本文选自瞭望智库(zhczyj),作者:王乙雯、尼婧瑶。灼见经授权发布。