(接上文)

二

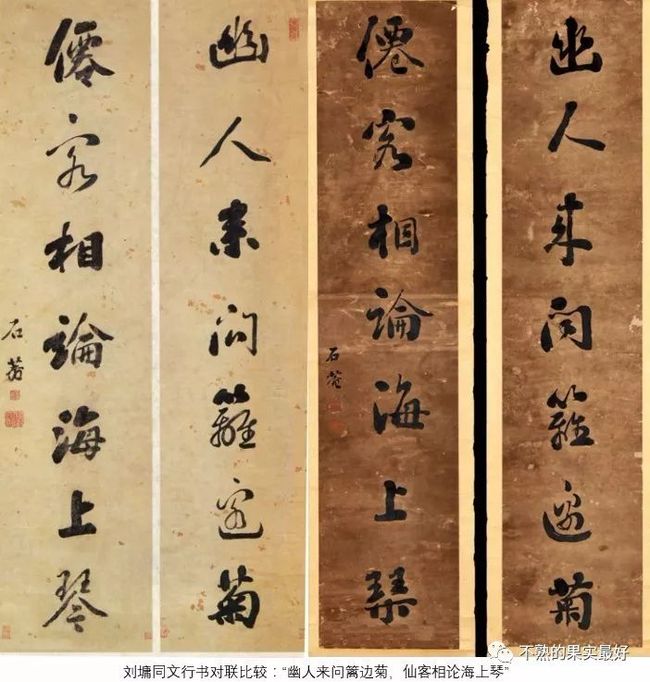

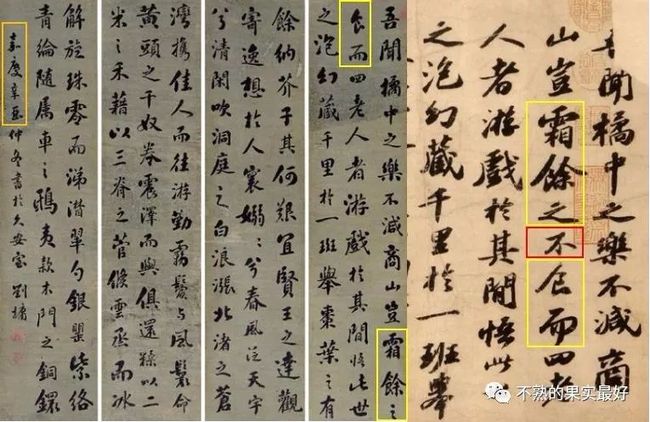

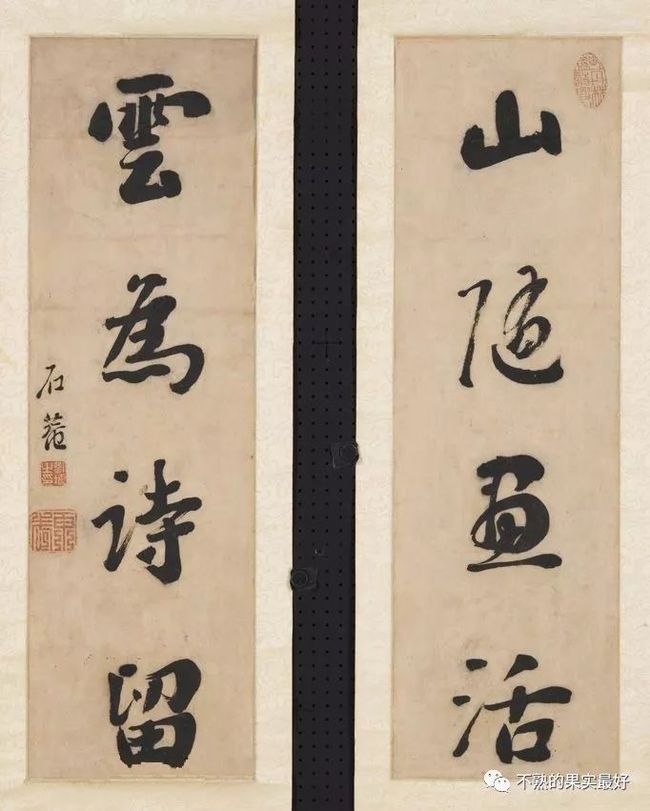

这幅佳作雅致得惹人流连,我偶尔写文章要用到就在网上找它。有次看到这个版本,不禁寒毛倒竖。这幅内容完全一样,但是行笔高下差别明显,不知道毫无防备的初学者如何判断。

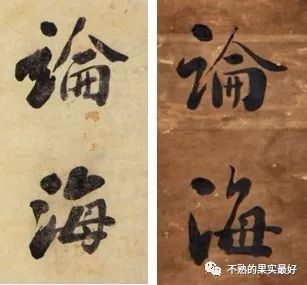

1、放大来看,深色这件的结体不如浅色的(上博藏)儁拔、灵动,反而显得刻意、呆板,“相”字的用墨洇得厉害,右面的“目”反复添笔修正,毫无筋骨,自然不能给人美的感受。

刘墉有“浓墨宰相”之称,这体现在结体瘦劲基础上的点画呼应,“浓墨”对应清瘦的部分,这才显出错落有致,并且从容地像老僧入定。他的“浓墨”也同样呈现筋骨,恰好应和董其昌提倡的“用墨需使有润”。

“论海”两个字对比,深色的就只见肥浓绵软,完全没有上博这件的苍劲力道;这是有迹可循的模仿,写成这样可见仿者还不懂对结构的把握,也不了解败笔如何规避。而这仅仅是功力层面技巧上的差距,至于优雅、灵动、瘦劲和儁拔的书卷气就很难对应上,气宇更是无从谈起。

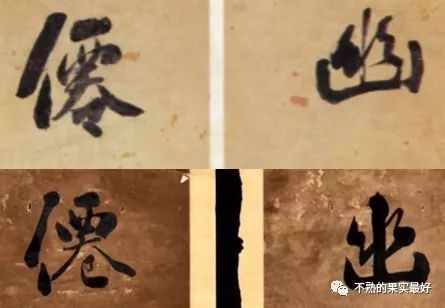

上下两种“仙”、“幽”取自两帖,下面深色的笔墨明显过弱,体现在结体的松散和运笔的臃肿。“仙”字松弛是因为书者不熟悉这个字的重心所在,使得支架没杵上正确的位置;臃肿是因为犹豫,而一联的首字第一笔就写成这样,不知道书者此时在想什么,总之和文化不相关。

下方的“幽”字有同样的缺点,“山”的结构无力,两个胶丝没有筋骨,这也是由功力太弱导致的。相形之下,它被上方的版本碾压。

而看款识,两幅就有明显的风格差异,深色的“庵”字连一横都写没了,头重脚轻,没有精神。

所以通过这两副对联的比较,更容易得出明确的结论。

2、除此以外,我们可以在网上搜索到不少落刘墉款的书作。比如有一幅(节錄)《洞庭春色赋》,和苏轼手笔相比较,竟然少了一个关键字“不”。

这里刘墉款的行文成了“吾闻橘中之乐不减商山,岂霜余之(不)食,而四老人者游戏于其间”。

传说商山的橘子里有四位皓首老人在游戏,这是“商山四皓”的传说。可橘子连着老人都吃下去了,游戏谁还看得见?

名书家爱惜羽毛,完全写错了的作品当时就扯了,不会贻笑世人。款识写“嘉庆辛酉”就是嘉庆六年(即1801年),此时刘诸城先生已年在耄耋,但这难道可以解释他写漏了字吗?

整幅书法运笔浓肥绵软,是书中一忌;风格死板,了无灵动的意趣;而且和前文的对联佳作比较,这一幅的书风也不相吻合。

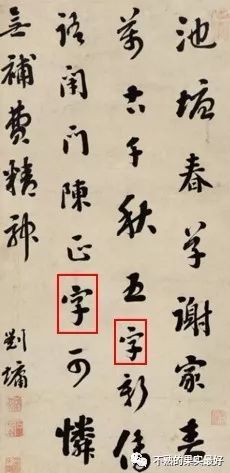

3、下面两幅也很有代表性。

1)这幅刘墉款的元好问诗,不说和“仙客”对联比较,比上面一幅《洞庭春色赋》都差很多,因为除了结体的稚嫩以外,每个字都没有筋骨,臆造名家写到如此地步也堪称奇。

整幅布局十分松散,感受不到刘诸城入定般的从容;两个相邻的“字”,结构和笔法完全一样,这是行书所必须要避免的;这一书作败笔也很多,自不待述。这种作品要鱼目混珠也是混不过去的。

看了这幅字,使人怀疑还存在另一个 “刘墉”,写字在可以模仿他的风格。

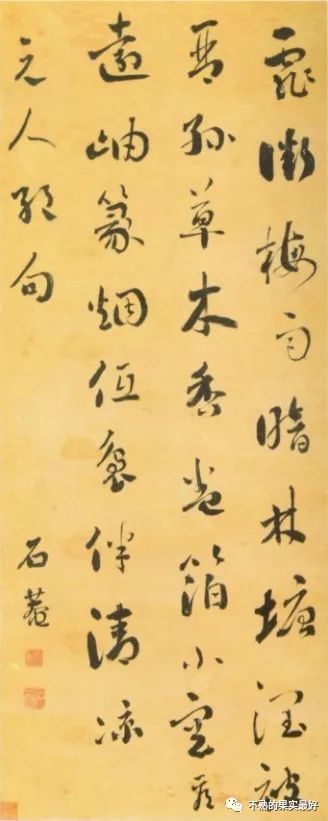

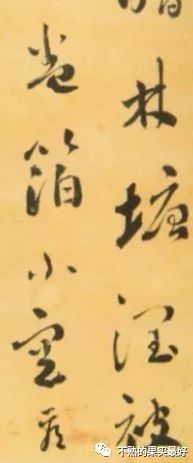

2)这是石庵款书作,抄录宋代曹勋的一首律绝。曹勋《松隐集》(卷十九)载有这首题扇,但部分词句有出入。这一幅书作的内容是:

霏微梅雨暗林塘,平平仄仄仄平平

润被琴弦草木香。仄仄平平仄仄平

卷箔小窗看远岫,仄仄仄平平仄仄

篆烟低袅伴清凉。仄平平仄仄平平

诗中黑体字即是差异。但这样改过后,全诗仍然合律。

第二句的“被”原诗是“逼”(入声),而“被”可以作“批”讲,改了以后诗意平和许多;“批”字平仄两读,意思相同,这里按照格律要求读入声。

第三句原诗是“卷箔钩帘无一事”,不如改过后意境移向远山,算是宕开一笔。“看”字也是平仄两读,且意思相同,这里应读平声,如读去声则犯“三仄脚”。

这幅石庵款书作写成“元人绝句”,应是笔误。曹勋是北宋大臣,靖康之变跟随徽钦北狩,逃回中原后又几次使金,一直到南宋孝宗朝仍在朝为官,所以和元朝没有关系。但有可能元人改过这首诗,并流传下来。

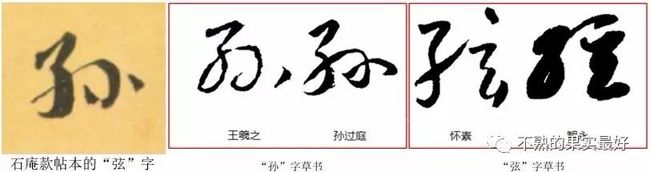

书法上说该帖有硬伤。“琴弦”的“弦”字写成了“孙”字,这两个字草书区别不小,错误莫名其妙。

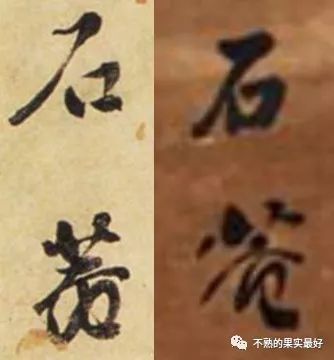

从“石庵”的款识看,书法很好,颇有前文提到对联的神采。落款和全帖大部分字一样筋骨分明。

虽然“卷箔小窗”几个字结体都不佳;下面的“看”字明显是为了布局刻意缩小,因而不够自然;但其他字都可以看出书者熟练甚至老辣的笔力。

缺点是笔墨焦枯,不太符合刘墉书法润泽的特点。

总之,这个帖本文字没有问题;款识“元人绝句”可能事出有因;“石庵”二字十分入体;整幅筋骨很好。

但另一方面,“琴弦”的“弦”字完全写错;全帖不够润泽,刘墉的特点不明显。但即便如此,该帖还是有可圈可点的地方,值得一品。

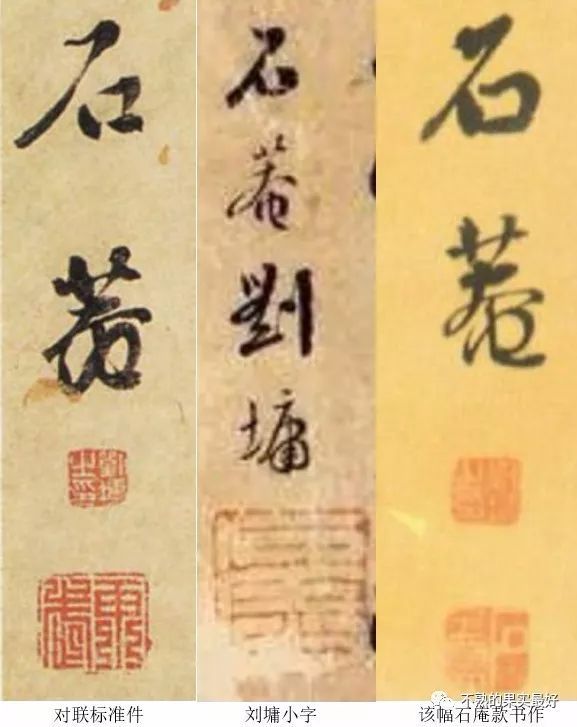

4、如果把前文刘墉的对联当做标准件,可以解释翰墨风雅的乾隆朝把他推为四家之首,灵动变化可称百年一人。他书作浓墨的特点是在书写习惯中的突破,字字惊心又深富纯正、儒雅的六朝韵味,这种创新在有清一代也独领风骚。

遗憾的是,我们能够看见的刘墉这么好的作品毕竟不多。笔者曾在博物馆看过刘墉的手笔,墨色油亮,收敛从容,能给人静谧感,所以书卷气很突出;但更多常能见到的刘墉款作品总是使人困惑,和他佳作的差距邈如云泥。对刘墉书法不很熟悉,或者不比较的话就难以看出端倪。

究其原因也很无奈,因为刘墉书法把枯与浓、淡与润,以及错落、呼应,甚至书写的方式都革新到极点,他书法的核心是瘦劲结体上收敛、儒雅的书卷气,如果再进一步就步入柔弱浓肥。

而他在清代书界的地位很大程度上也源于深厚积学基础上,恰到好处的成功尝试。

所以对作伪者而言,他的书作貌似很好模仿,好像矫揉造作都成文章。他们哪里知道刘墉翰墨那些朴拙的样子里,浸透多少老辣、雅致的笔墨趣味。

书作辩伪很难,但对明确可疑的作品提示风险,可以避免学习者走冤枉路。辨析伤神,摩挲老眼,自叹难为。

但佳帖毕竟与众不同,她总能在众多仿冒品中脱颖而出。我们只要找到秀润、自然的那一个,如果气韵独立,那多半是她。

我写了一首律绝,吟咏书作的辨析。

人间真伪实难断,

肝胆三生累决明。

从说效颦多浣女,

孰云凭众掩倾城。

(全文完)

书法的几重身影

“衰”应该念cui吗——回乡诗考补遗

悬肘小字的样子

异体诗的意趣

上海深秋纪行(中) ——悬肘法四证

上海深秋纪行(上)

黄庭坚口中的“上水船”

何监的临别诗行考

明治汉诗(全)

台湾行散记

仙客刘诸城(上)

试向樽前问霜色——三救解析

米芾心法——《海岳名言》

什么是文人字

为什么学习书法要懂点格律

点彻人间夜半灯

翰墨宝筏——思翁大展巡礼

摊卷添灯写压纹——落笔的规律

故园权作少年游——昆明饮食

不添烟柳也春山

书法核心的字眼

四联对仗的清明茶诗

哪个才是宋徽宗

云在青霄水在瓶——禅机和书法的疑案

苏东坡的归隐

被误读的米元章

无公则无南宋

斜风细雨入汤山

北宋的几个瞬间

明珠就性赠襄阳

翰墨风流——三个维度看书法

黄鹤楼的鹤是哪一种黄

盲写的状态

酒后的状态

敬请关注本微信公众号:不熟的果实最好(ID:bushideguoshi)

本号文章皆为原创,微信以外平台如需转载,请注明作者。谢谢!