《广场协议》(Plaza Accord)是美国、日本、英国、法国及西德5个工业发达国家财政部长和央行行长于美国纽约的广场饭店会晤后,在1985年9月22日签署的协议。目的在联合干预外汇市场,使美元对日元及德国马克等主要货币有秩序性地下调,以解决美国巨额贸易赤字,从而导致日元大幅升值。协议签订后,上述5国开始联合干预外汇市场,在国际外汇市场大量抛售美元,继而形成市场投资者的抛售狂潮,导致美元持续大幅度贬值。

在上世纪80年代后期,日元在广场协议后大幅升值,吹起了人类经济史上迄今为止最大的一个泡沫。1985年9月,美元兑日元在1美元兑250日元上下波动,协议签订后不到3个月的时间里,日元兑美元迅速升值到1美元兑200日元左右,升幅20%。1988年与1985年相比,主要货币对美元的升值幅度大约分别为:日元86.1%、德国马克70.5%、法国法郎50.8%、意大利里拉46.7%、英国英镑37.2%、加拿大元近11%。

泡沫破裂后的15年间,日本都在为这个泡沫还债:经济萧条、政局动荡、犯罪率上升。在人民币升值压力不断增长、资产价格持续膨胀的今天,回顾日元升值后资产泡沫形成、发展和破裂的历史和教训,对我们清醒认识当前的形势,具有重要的意义。

1、经济崛起

二战之后,笼罩在战败阴影中的日本埋头经济发展。由于规划前瞻、政策得当,日本国民经济获得了长足的发展。

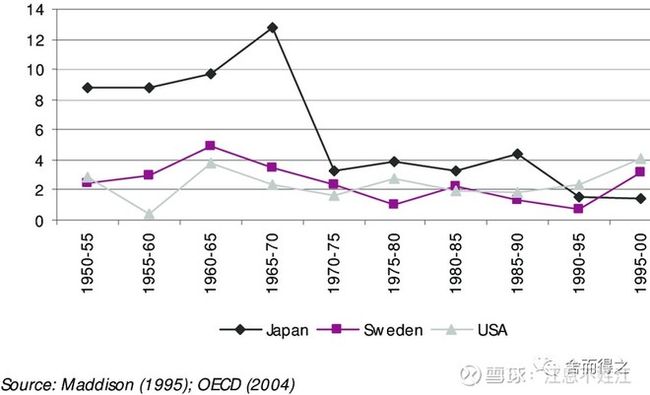

从1956年到1973年的18年间,日本国民生产总值年平均增长率达到9.7%,其中,1959年到1970年的12年间,有10年增长率高达两位数以上。1970年,世界石油危机为日本产业升级提供了一次难得的机会,日本抓住机遇大力发展知识密集型工业,并带动相关产业发展,促进产业结构由重化工业向知识密集型工业转变,这个时期形成的汽车、电器、机械以及电子信息产业等主导产业,奠定了日本经济的成长基础。

由于资源匮乏且国民储蓄率极高,发展外向型经济成为日本自然的选择,而成功的产业转型为外向型经济的高速发展提供了强有力的支持,日本产品国际竞争力日益强大,最终促成了20世纪的“日本奇迹”。外向型经济的高速发展,加之当时日本国民的传统消费习惯,使日本在长期对外贸易中形成了大量的贸易顺差,并由此集聚了庞大的外汇储备。据统计,1982-1984年,日本的经常收支顺差分别为68.5亿、208.O亿和350亿美元,其中对美贸易顺差分别为121.5亿、181.8亿和330.8亿美元。到1985年,日本取代美国成为世界上最大的债权国。

日本经济规模的不断扩展、贸易顺差的持续增长、日元资产需求的不断上升,在客观上对日元升值形成内在压力。与此同时,日本最大的贸易伙伴美国,发生了严重的通货膨胀,里根政府为了抑制通货膨胀,采取维持高利率,维持美元升值等货币政策;并积极实施减税等财政政策。高利率加剧了美元强势,使得本巳脆弱的美国制造业更加举步维艰。当时,美元大幅度升值导致美国的贸易逆差快速扩大,到1984年,美国的经常项目赤字达到创历史纪录的1000亿美元。美国面临着贸易赤字和财政赤字的双重困扰,美日贸易摩擦日益加剧,美国国内要求政府干预外汇市场、迫使日元升值,从而降低日美贸易赤字的呼声越来越高。

2、日元升值

1985年9月,在美国的策划下,美、日、英、法、西德等5个发达工业国家的财政部长和央行行长在纽约广场饭店举行会议,达成包括抑制通货膨胀、扩大内需、减少贸易干预和联合干预外汇市场等一揽子协议,使美元对国际主要货币有秩序地下调,以解决美国的贸易赤字,史称“广场协议”。协议一经签订,日元汇率就一路上扬,在3个月内就从1美元兑240B元上升到1美元兑200日元,到1988年甚至戏剧性地攀升至一美元兑120B元的高位。从1985年至1989年。在短短的5年中,日元累计升值47.4%,年均升值9.4%。

3、泡沫形成

日元升值严重损害了企业的经济效益,极大地打击了日本的出口相关企业一一尤其是矿业和制造业,还造成日本持有的美元资产大幅缩水。据日本机构统计,“广场协议”导致日本对外净资产的汇率损失累计约为3.5万亿日元,包括日本许多保险公司在内的机构投资者损失惨重。1986年4-6月,日本名义经济增长率为4.9%,比上年同期下降了1.7个百分点:实际经济增长率为2.2%,比上年同期下降了2.7个百分点。同时,出口急速下降,1986年4-8月。日本的名义出口额比上年同期减少了19.8%;实际出口额比上年同期减少了7.8%。

为了应对升值对国内经济的影响,日本央行连续5次下调贴现率,由1985年的5%降至1987年3月以后的2.5%。同时,日本政府又采取增加政策性贷款,扩大公共投资规模的“紧急经济对策”,大量财政支出用于公用事业、住宅融资和减税补贴。希望通过增加投资和消费刺激内需,以对冲日元升值对国内经济的影响。在宽松的货币政策和扩张性财政政策的双重作用下。日本国内货币供应量不断增大,日本经济的泡沫迅速膨胀起来。

4、膨胀再膨胀

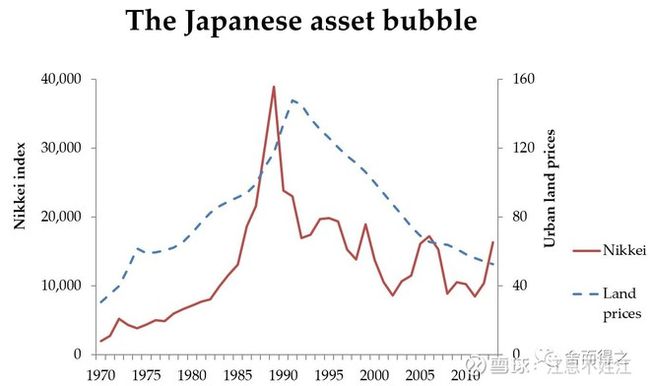

从1985至1989年,日经225指数在5年的时间达到顶峰的38915点,涨幅达到391.4%,年均涨幅达78%,股票市场总市值上涨到611万亿日元,相当于GDP的1.48倍。同一时期,日本土地价格紧随股票价格上涨,在1990年9月到达顶峰,是1985年的四倍。地产指数累计涨幅达126%,年平均涨幅达25%。1990年年末土地资产总额达2389万亿日元,比1985年年末增加1385万亿日元,相当于当时GDP的三倍。

股市和地产价格的飞涨带来极大的财富效应,财富效应进一步吸引了更多的投资者。老百姓纷纷把存在银行里的钱拿到了股市:金融机构将资金积极地投入股市;企业也将大量资金投资于股市,人们坚信:“股市不败、地价不倒”。

同时,日元升值也使日本金融资产膨胀,银行无节制地放贷,过剩资本在海外到处扩张、盲目收购。从1985年到1990年,日本企业海外并购超过500亿日元以上的并购案就有21起,索尼收购哥伦比亚电影公司股权、三菱地所收购洛克菲勒中心、东京亿万富翁横井英树收购纽约帝国大厦,整个日本岛都沉迷在空前的繁荣和疯狂之中。

6、泡沫破灭

泡沫经济不断膨胀,日本政府逐渐感受到了压力。从1989年3月到1990年8月,日本央行连续五次提高贴现率。1990年基础货币发行增幅由上年的12.63%下降到6.65%,1991年基础货币发行增幅下降到2.81%。同时,日本央行明确要求金融机构限制对不动产业的贷款投入,大藏省也对银行的房地产信贷行为进行直接控制。急剧收紧的货币政策加速了资产泡沫的破灭。

1990年,股票市场开始暴跌,日经股价落入了地狱。自那时候开始,日本股票市场陷入长达十多年的熊市之中。1991年,地产泡沫也自东京开始破裂,并迅速蔓延至日本全境。土地和房屋无人问津,陆续竣工的楼房大量空置,房地产价格狂跌。当年,日本六大城市的房地产价格就下降了15%-20%。经济开始萧条,日元仍在升值,银行不良资产迅速增加,破产者大量涌现。

1995年日元汇率一度达到71美元兑换80B元的疯狂水平。随后,在美国的干预下日元开始贬值并引发了“抛售日本”狂潮。由于日元贬值造成日本银行资本充足率下降,再加上日本金融体系中固有的信息不透明等问题,日本银行体系受到市场的严厉惩罚。一些大银行纷纷破产或重组。

泡沫经济的破灭,特别是房地产价格的持续下跌,造成大量坏账,引起金融危机,重创了日本经济。自泡沫经济破灭之后日本经济进入长期萧条期,十多年来经济增长始终徘徊在衰退与复苏的停滞状态之中,被称为“失去的十年”。

7、借鉴与启示

首先,我国目前宏观经济与日本泡沫经济崩溃前有诸多相似之处:

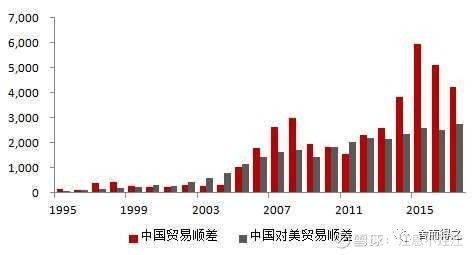

(1)贸易顺差显著增长,外汇储备持续增加:

(2)面临美国的强大压力,本币开始升值;

(3)面对经济危机,采取了宽松的货币政策和扩张性财政政策,并出现了比较严重的流动性过剩,房地产市场和股票市场出现了过度上涨。

其次,我国目前仍处于经济转轨阶段,市场机制不完善,法制化管理水平还有待提高。在这种环境下,政府拥有更大的权力和能力来影响经济运行,决策失误对国民经济的影响会比日本政府对日本经济的影响更大。

第三,泡沫一经形成,随时可能破裂,但泡沫持续的过程并不是想象的那么短。日本经济的泡沫在1985年以前已经形成,但是破裂却是在1990年以后。我国经济在经历了一个较长周期的繁荣后,已经形成了泡沫,而次贷危机后,四万亿投资的扩张,已经使这个泡沫不断膨胀。

第四,泡沫破裂会对经济产生巨大的影响,应该主动刺破泡沫,还是应在经济持续增长中消化泡沫,是一个“两难选择”。宏观调控政策不宜大起大落,以避免对经济造成过度影响。

第五,加快中国产业结构升级步伐、深化金融体系改革,是当前最迫切的任务。只有切实解决了企业和金融机构的自主创新、可持续发展和风险防范能力,才是应对外部环境变化的根本。