在这儿,发一个宇宙订单吧。

有一天,董斌大哥,嫂子,他们来陕北,今日妈妈馆必策划组织陕北四天三夜徒步,吸引更多高频的人,来到陕北。我还发愿,频率共振时,董斌大哥能发他的愿力,邀请洪斌老师【师公】

(老师的老师,洪斌老师是小伟老师教练技术的师父,所以是师父的师父)来中国革命圣地陕北,给定边的妈妈们,超高能量加持。

而那时,我一定热泪盈眶。感恩感谢洪斌老师,在我人生的长河里,用自己的声音,给我力量。擦亮我的眼睛。使我有力量,达成自己的天命。

牛娜如何会顿悟?如何突然顿悟?毅然决然走向自己的灵性发展。我笑着说,我是六祖坛经里的六祖——慧能。我天性,聪慧,灵性。我的天命必然是顿悟。而不是渐悟。就是,王阳明,龙场悟道。

王阳明是我的至交。我常常在书中,与他遥空相对。

关于王阳明先生,《王阳明大传》里做了详细的介绍,我们知道他被誉为我国历史上二个半完人(孔子、王阳明、曾国藩半个)之一;儒家的四大圣人(孔孟朱王)之一;近500年来中国最杰出的哲学家、思想家,也就是自阳明先生以降,无出其右等等。

当然与阳明先生的百战百胜的赫赫战功相比,令他名垂青史的是他创立的心学体系,我们都听说过“致良知”、“知行合一”,但这些概念究竟讲得是什么,它们跟以前的儒学、甚至佛老有什么关联,恐怕是众说纷纭,乃至越说越糊涂。而我如今践行的,正是王阳明,王学的核心思想:“致良知”,“知行合一”。

向内求,心(我)即理,“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”。

“致良知”:王阳明认为,“良知”包括明善恶(道德)。第二、辨是非(智慧)。这是人人具有,是一种不假外力的内在力量。“致”就是唤起、体认、践行、扩充、光大、达到、实现。所以致良知就是要通过那些“致”的行动实现人皆有之、与生俱来的自性、本心、善根、智慧,达到万物一体、与宇宙同化的圣贤境界。

知行合一是在“致良知”在知和行关系上发展。“知行合一”不是一般的认识和实践的关系,“知”主要为道德意识和思想意念,“行”即人的道德践履和实际行动。王阳明说:“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”。因此,知行合一反对那种只说不做的假道学,不行就不是真知,无疑有其深刻意义。

“致良知”与“知行合一”是相伴相生的存在。就好比我们知道孝顺父母是正确的事情,是我们的良知。表现在实际行动中,就是常回家看看,帮妈妈洗洗碗,帮爸爸捶捶背,让他们幸福安享晚年,这就是“孝”的知行合一。

我知道,很多人,不太了解王阳明。嗯,射雕英雄传大家都看过。东邪、西毒、南帝、北丐、中神通这五大高手大家都知道。王守仁,王阳明,中神通,一阳指。想起来了?嘿嘿。是他。嘿嘿,顺便在这里分享我的挚爱歌曲。☞☞☞罗文/甄妮的单曲《铁血丹心 》——电视剧 《射雕英雄传之铁血丹心》主题曲。

嘿,也怪,写到这,我突然想和你分享,因为爱读书,结实的☞我的恩师,我的至交,阳明兄的故事。

王阳明从小聪慧过人,胸襟眼界更是远超凡人。当时士子求学,不过是为了功名利禄,加官进爵,似乎都缺了些“脱胎换骨,超凡入圣”的自觉与要求。而王阳明自是不屑于此等追求,人家是有大志向,大追求的不羁少年。当然这离他进入圣贤学问的门径,还有着一段崎岖多歧的路。

黄宗羲在《明儒学案》中指出,王阳明在悟道之前,即“得其门”之前有三变,这是不同内容、不同趋向的转变。道路是曲折的,但前途是光明的,王阳明最终还是走上了圣贤的正途。

王阳明从小有志于做圣贤。二十一岁那年他中了举人,于是就遵照当时学界泰斗朱熹的格物之说即“穷究事物道理,致使知性通达至极”,开始了穷理工夫。朱熹认为世界万物有表里精粗,一草一木莫不有理。于是王阳明和友人开始对着竹子格,很不幸,最后什么也没格出来,还病倒了,可见通过外物来寻求道理,还是难以走通的。

王阳明那会儿特别沮丧,对自己产生了怀疑,也没有头绪。于是便一头扎进了世俗词章之学,这一扎就是五六年,在诗文界也算是“杠把子”级的人物。不过词章之学到底没能笼络住王阳明不羁的灵魂,他生命的灼热点又开始在新的“地盘”上燃烧。

二十七岁那年,阳明感慨“辞章艺能,不足以通志道”,心中惶惑不安。于是又重新循着朱子的路,做穷理工夫,但仍然无所得。同时他发现顺着朱子的路走,事物之理与人的本心,终分为二,打不成一片。如果理在外而不在人心,纵然把竹子草木之理格得清清楚楚,与我做圣贤又有什么关系?他心下疑虑、苦闷,恰逢道士谈养生,于是便动了入山修道的念头,渐渐留心仙道,探究佛学。

阳明先生在浙江绍兴阳明洞修炼功夫,据说已经修到能够“先知”的地步,世人皆以为他得道了。但他因惦念父亲与祖母迟疑不能决,后来忽然觉悟:如果连父母亲人都不思念的话,这就坏了人伦大体,这是佛老和儒家的根本区别,这也涉及到一个“同体”与“薄厚”。

佛教倡导无分别,人和人,人和动物没有分别,讲求众生平等,对待一切都要有一颗平等的仁心,这就是“同体”。“薄厚”就是你对亲人要比对旁人好,对人要比对动物好,对动物要比对植物好。与佛教独尊“同体”不同,儒家则兼顾了“同体”与“薄厚”。

王阳明既悟佛老之非,表示他的心思已从孝悌一念直接归到仁心天理了。到此之时,心与理为一或为二,便已到了彻底解决的时候,但这场机缘一直到他三十七岁在龙场动心忍性之时,方才姗姗来迟。

因宦官刘瑾之祸,王阳明远谪贵州,辗转万里,几遭不测。才终于到了蛊毒瘴疠、蛇虺横行、言语不通的苗夷之境。王阳明此时,自觉得失荣辱都能超脱,乃造石棺,以俟命。那时的王阳明不但得失荣辱不在念中,连自己生死的“意志”也予以否定。

王阳明在龙场这等苍凉之地,日夜端居静坐,以求静一,忽而大悟:圣人之道,吾性自足。向求之理于事物者,误也。

其实,圣人之道,吾性自足,也就是说我们都具有成为圣人的心体,但很多时候都被私欲遮蔽了,我们只有次第修行,祛除这些私欲,才能达到这一境界。换句话理解,就好比一块土地,是有孕育植物的条件的,但是有的土里长了虫子,你只有除掉虫子,植物才能从土壤里慢慢长出来。我们常说内容真理,皆系于一念之觉醒,主体都是心,离开心体,便没了圣贤学问了。如《论语》的“仁”、《孟子》的“性善”、《中庸》的“诚、中和、慎独”、《大学》的“明明德”、《诗经》的“温柔敦厚”、《易》的“穷神知化”等。陆象山所谓“六经皆我注脚”,其意就是说,六经千言万语,不过为我的本心仁体多方的印证而已。

向外求之理于事物者,误也。是说朱熹试求理于事物,即求理于心外,并不正确,主次颠倒。王阳明龙场悟道,便是悟的这个道。

王阳明在濒临生死、百折千难中大悟之后,犹如经历了一场大病,元气初复,不得不注意养生。于是就有了“默坐澄心”,所谓“默坐澄心”就是静坐,慢慢地去清除内心的杂念,然后分辨“真我”(本心真体)和“假我”(习气私欲)。就像我们在《正念的奇迹》中了解到的,初学者在学正念的时候,经常提醒自己要处于正念中。

王阳明在这个阶段教人“存天理,去人欲”,所谓天理就是本心、真我,所谓人欲就是私欲习气,假我,已渐渐地向良知之说靠拢了。

王阳明在五十岁前五年间,平诸寇,擒宸濠,在军旅中讲学不辍,属于学问和事业的鼎盛时期。但在四十九岁时,因遭奸佞忌恨,生死一发,益信良知之学可以忘患难出生死。在五十岁之际,便正式揭示“致良知”三字为口诀,成立讲学宗旨。

什么是“致良知”呢?就是在能分辨真我和假我之后,知是非善恶的真我,将其扩充到底,使它在行为过程中占据主宰地位,这与《和繁重的工作一起修行》有相通之处。我想用三点,来详细地阐述,这,一点。

收敛与发散圆融为一:这一阶段,王阳明已克服主客体分裂对立之境,达到“默不假坐,心不待澄”的境界,即不管处于什么状态,哪怕他在打仗,面见皇上,他的心永远是定的,并不需要成天的静坐了。

未发已发无先后之分:我们知道“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和”,就是说喜怒哀乐没有表现出来时,称为“中”。表现出来以后符合常理的,称为“和”。不管未发的“中”还是已发的“和”,只要找到其中关键的平衡点,是中庸,是天理,也是良知。

比如说——

王阳明的一个学生,他的孩子生病了。非常焦虑,痛苦得坐卧不宁。这时候王阳明就告诉他说,孩子生病了,父母觉得很难过,这是人之常情,符合天理。但是如果这个痛苦过分了,当你已经痛苦到六神无主的时候,就说明你的私意,——太多。这其实就过了“发而皆中节,谓之和”的“和”了。

知与行合二为一:什么是知行合一呢?就是知得真切,知得笃实,便是行;行得明觉,行得精察,便是知。知的过程与行的过程是相终始的。这里的“知”不是指知识,而是指“德性之知”。知行合一,要求你真知,然后真的去做。所以知行合一的提出,代表着致良知达到了最高境界。

再比如——

有人说我知道要孝顺父母,友爱兄弟,可是我就是控制不住我自己,习惯性地对父母大吼大叫,与兄弟斤斤计较。这就不是真知,也不可能做到知行合一。知行合一的前提,是真知,就是你知道孝顺父母,友爱兄弟,并且你会不由自主地去把它实践在你对待父母和兄弟的行为上。

王阳明父丧后五六年间,都在越中讲学。所谓“居越以后,所操益熟,所得益化”,便是指他五十一岁以后的晚年境界——圆熟化境。这和孔子所讲“七十而从心所欲不逾矩”类似。

王阳明所谓圆熟化境是:不习不虑的良知,并不是习气中的直觉本能,而是随时当下的真实呈现。此时,天理自存,人欲自去,良知真宰,融入化境,圣人气象显。也就是说这个时候,私欲早已消失殆尽,良知在他脑海里根深蒂固,不管他随意做什么,一定是符合良知的。

王阳明成学前的三变,是“自我发现”的过程;悟道以后的三变,则是“自我完成”的过程。从“自我发现”到“自我完成”,亦正是他一生践履的过程,这不是思辨的事,而正是他,实践中的事。

王阳明在《传习录》提出,良知只是个是非之心,是非只是个好恶。只好恶就尽了是非,只是非就尽了万事万变,也就是说良知只是一个天理自然明觉发见处。它最内在的真诚恻怛的本体自性,便自然而自发地表现为各种不同的天理,如在事亲便表现为孝,在从兄上表现为悌,在事君上表现为忠,便是所谓天理,也是所谓的道德法则。

我在这儿,举个栗子☞

有一个小孩朝井里边爬,不管你是好人坏人,你看到了都会拉他一把。并没有人说拉这个小孩给你多少钱,但你忍不住要去拉一把。为什么呢?这源自于你的天性,即天理。

“致良知”就是在能分辨真我和假我之后,知是非善恶的真我,将其扩充到底,使它在行为过程中占据主导地位。那么怎样才能把“致良知”贯通下来呢?

我记得,《次第花开》中提到,给我们带来最大困难的就是惯性。我们每个人都在和自己的惯性不断、不断、不断地作战,这个惯性就是☞不警觉的状态。所以“致”的功夫要从警觉开始,警觉也叫“逆觉”,而在日常生活中体悟良知本心的叫做“体证”,牟宗三先生称之为“逆觉体证”。有了第一步警觉以后,需要依靠良知本身的力量去走向正道。这时候外在的涵养,包括一些格物穷理等外在的东西,这些功夫都只是助缘而已,没有实质性的帮助。当你依靠良知去判断事情,所操益熟。它本身就具备极强的力量,把你带入到一个正确的循环当中。

据《阳明年谱》记载,王阳明在龙场悟道次年,主讲贵阳书院,开始提出“知行合一”之说,但最初学生并不能真正理解知行合一的宗旨。

“知行本体”即是良知本体,也是心体。知行本体原本是一体的,它之所以不合一,是因为被私欲所遮蔽,所以必须有“致”的功夫使其合二为一。

我想起,听过的,这么一个故事:阳明先生的弟子徐爱,请教他说,有人知道要孝顺父母,友爱兄弟,却不这样做,这样知与行分明是两回事。王阳明说,他们的良知已被私欲隔断,不是知行的本体了。知而不行,并不能算作真知。如果没有私欲隔断,其孝亲之良知自然能“致”于父母而表现为孝行。如此,便是“知行合一”了。

王阳明在《传习录》中指出:知是行之始,行是知之成。圣学只是一个功夫,知行不可分作两件事。也就是说当我们心知善恶时,便已好此善、恶此恶了,这时☞☞☞“知是行之始”,当我们知善恶,并把其具体到实践中去,所以“行是始之成”。

这时的行,已由内而形诸于外,内外通而合一。总之,知得真切,知得笃实,便是行;行得明觉,行得精察,便是知。知的过程与行的过程是相终始的。

王阳明的“良知”,并不是我们平常所说的“闻见之知”,而是“德性之知”,那么“闻见之知”是否可以统摄“德性之知”呢?这是我们了解王阳明哲学的一大疑问。

所谓“德性之知”,即是发于性体之知,也就是我们常说的“知爱知敬、知是知非,当恻隐自然恻隐,当羞愧自然羞愧”之知。这种“知”发自于人的本心,并不是依靠见闻就能获得的。

王阳明在《传习录》中提到,良知不由见闻而有,而见闻莫非良知之用。故良知不滞于见闻,而亦不离于见闻。因为“致良知”的本义,就是要将良知的天理扩初出来,实践到万事万物上。而为了达到对事物的真知,我们内心的良知会发出命令,让我们去见、去闻、去求知、去习能,这全是良知要求我们去做的。而且致良知,并不是凭空可以“致”得的,必须落在实事上,才能致知以格物,离了实事则知亦不能“致”。这也就是“良知不滞于见闻,而亦不离于见闻”。

王阳明讲学的宗旨是“致良知”,它不是一句言谈,亦不是一种论说,而是真切的道德实践功夫。而这种到的实践是需要遵循一定的规则,需要有名师指点,否则就会误入歧途。很多人都会在以下方面出现疑惑。

弟子曾经询问阳明先生说,自己的私欲习气难以克制,怎么办?王阳明答道,人须有为己之心,方能克己;能克己方能成己。

在这里“克己”是指躯壳的“己”,是自己的身体,“为己”是为真己,即是人心。但“身”“心”并不是分开相对立的,所谓“克己”并不是不让眼耳口鼻,去视、听、言、动,而是不可“随躯壳起念”,欲视美色、听美声,尝美味,因为这样就会让你陷入一种庸俗自私放荡,而不是洒脱。

我们要知道“真己”与“躯壳之己”是主从关系,没有“真己”作主宰,躯壳便只是个行尸走肉。反之,有“真己”作主宰,躯壳变成了“真己”的具体表现。

常人总以为静时的无念是内,动时的起念是外,所以一味地静坐以求无念。其实,人怎么可能无念呢?只不过是要求“念”要“正”而已。心能做主时,无论在动时或在静时,都只是那个虚灵明觉、真诚恻怛的心就够了。王阳明告诫弟子,人需要在做事上磨炼功夫才有益处,一味好静只是一种逃避的自私,遇事便乱,毫无长进。试想,从自身到家国天下,有多少事需要我们去担负。

那些不通过真切功夫以使良知在日常事务中流转,而只静坐观心,凭空去描绘良知心体如何,则良知本身就成了“光景”,一种幻像,很容易破灭。要拆穿光景,对付这种“假”静坐,教他们存天理,灭人欲,归于致良知的正道功夫,就不会再沉溺于那些虚幻的光景了。

王阳明在晚年时,意识到要想将他的学问传给更多的人,必须要遵循一个“次第”,也就是王阳明提出的“四句教”:

无善无恶心之体 有善有恶意之动

知善知恶是良知 为善去恶是格物

啥子意思呢?

王阳明的四句教言,是先开“心、意、知、物”四面,以揭示德性时间的内在正道。

第一句为“无善无恶心之体”,良知是心之本体,无善无恶就是没有私心物欲的遮蔽的心,是天理。

第二句为“有善有恶意之动”,意是心之所发,心体没有了善恶,到意念发动就有了善恶之分。因为心之发动的意念,往往是牵连于躯壳而分化:顺躯壳的欲望起念叫“恶”,不顺躯壳欲望起念的叫“善”。

第三句为“知善知恶是良知 ”,就是心意发动处的善恶,只有自己的良知知道。意有善与恶,而一次为对照的良知就不会出错。所谓“致良知”,就是把这些对照临于经验的善念恶念之上的“知”扩充出来,使新之所发的意念只有善,而无恶,使恶念在“致”的过程中消失。

第四句为“为善去恶是格物”,人的良知不但知善知恶,而且好善恶恶;由好善而为善,由恶恶而去恶,即是致知以格物。格物就是使万事万物,都在良知的影响下表现为具体的善行与善事。

对于阳明先生接引学者的四句教言,王阳明的两位弟子,钱德洪(绪山)和王汝中(龙溪)产生了争议,于是一同请教于王阳明。这番在天泉桥上的争论,关系王学义理甚大,后世称为“天泉证道”。

王汝中觉得,若说心体无善无恶,意也应该是无善无恶的意,知亦是无善无恶的知,恶亦是无善无恶的恶。若说意有善恶,那么心体就有善恶在。钱德洪反驳道,如果都没有善恶的话,那还要修什么呢?那为什么还要炼呢?

对于两位学生的争论,王阳明说,二君之见正好相资为用,不可各执一边。为什么要这样讲呢?

王阳明道,我这里接人,有两种。利根之人,也就是悟性好的,直从本源上悟入。人心本体本就是明莹无滞的,利根之人,一悟本体即是功夫,人已内外一齐俱透了。但另外一种是有习心在,本体受蔽,故且教在意念上实落为善去恶。功夫熟后,渣滓去得尽时,本体亦明尽了。王汝中的见解,适用于接引那些利根器的人,德洪的见解是为非利根器的人准备的。王阳明一再强调,这两个人的学习方法要结合起来,让喜欢参透本体的人,也要下一点工夫;让喜欢下功夫的人,也要努力去参透一点本体,这样只要学生的资质只要差不多都可以教好。

“心即理”是传统心学的重要命题,由宋代陆九渊首提,后由王阳明完善。

陆九渊直承孟子而言本心,他认为充塞宇宙的“理”,就在人的心中,宇宙间万事万物之“理”,和人心之“理”是完全相同的,心即是理,这个理是有根的,是真实的,它表现为行为,就是实行,表现为家国天下事,就是实事,由本心之理而为的实行实事,也是陆学的精神所在。

王阳明以“良知”概括孟子的四端之心(恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心)。故良知学即是心学。良知心体在种种机缘上,自然地表现为各种不同的天理,以“是是而非非,善善而恶恶”,如此,只能“尽了万事万变”。因为世间万物,归总而言,不过是正其非成其是,去其恶成其善。而良知心体正是“定是非,知善恶”的标准,也是成就事物的实现原理。阳明有云:“虚灵不昧,众理具而万事出。心外无理。心外无事”,所谓虚灵不昧,即是指心而言。阳明所说的“心”是孟子的本心,也是天心;他说的“理”,是我们的心应事接物的理,应事接物的理是道理,也是吾心良知之天理。众理聚于心中,所以说,“心外无理”。心者,万事之所由出,故曰“心外无事”。心之所发为意,意之所在为物,物即是事;心外无事,亦即“心外无物”。

陆九渊之学,在由本心实理流出而为实事实行。阳明之学,在致吾心之良知以正物成物。故曰:“致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者,致知也;事物皆得其理者,格物也,是合心与理而为一者也。”事事物物皆得其理,即是事事物物皆得其正,皆得其成。一切事物皆在良知天理之润泽中而得其真实之成就。摄物以归心,心以宰物、以成物。所谓“心与理一”“心外无理”“心外无物”,皆在这个意义上才能了解,这也是“心即理”(良知即天理)最中心的义蕴。

“万物一体”是儒家本义、通义。王阳明在《大学问》中提到“大人者,以天地万物一体者也”即是“同体”之说。有学生问王阳明,人既与天地万物一体,自应一视同仁,为什么《大学》(其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也)又讲到“厚薄”?

王阳明答道,孟子尝言:“亲亲而仁民,仁民而爱物,”,这其实是良知自然的条例,先亲亲,然后仁民,最后爱物,这是“厚薄”的自然秩序。你对你的家人,要比对陌生人要好,这是良知天理。虽先亲亲,但却不碍仁民,不碍爱物,也是仁心通于万物的“同体”之义。这也是王阳明主张的“爱有等差”,不然社会秩序难以维持了。王阳明深谙“薄厚”之理,为了保护人民他会杀贼。但实际上对贼人,他也秉承仁爱“同体”。

比如哈哈——

有一次,王阳明把几百贼诱惑到兵营里来,却没有直接杀他们,而是让他们穿上官服在他身边做官,然后经常观察他们。以判定他们到底能不能救。一直观察到年关时,有些人慢慢显示出要叛乱的苗头,王阳明特别难过,最后把这些贼人处死,自己大病一场。

王阳明晚年,有一本重要著作《大学问》,说大人者,以天地万物为一体也。他有着“民胞物与”的情怀,认为应该爱这些天地万物。把这一理念贯穿下去,其实就是我们前文所讲的“致良知”。在万事万物中贯穿“致良知”,因此王阳明就立下特别多的事功。因为他不会脱离百姓,自己去静坐,去修炼,而是在家国天下事中“知行合一”。

阳明的人格与风格,我觉得……

一.大丈夫气概

“思想运动”是近代名词,古人只说讲学论道。但宋明儒的讲学,实质上是一种启迪众多士子开发文化新生命的思想运动。王阳明当时所在的明代,正值西方文艺复兴,是现代欧洲觉醒的时期。而在中国,明朝的绝对王权非常的严酷。士大夫沉溺于训诂和词章中,不谈政治。

面对当时的社会流弊,王阳明痛斥当时的训诂、词章、名利之恶习与士大夫的奸私无耻,而思以精诚恻怛之仁的觉醒而移易之。在政治上,他为平民立言,而反抗专制。在学术上,他聚集豪杰同志之士,共讲良知之学,唤醒人们的文化意识。后来王学风行天下,也表示了人心不死与文化心灵之活跃。在当时的明朝,王阳明的讲学运动,也可以说是一场思想运动,是对黑暗社会的呐喊。是难得的大丈夫气概。

二.狂者胸次

王阳明是圣贤中的狂者,他的一生,用世而不阿时,自持而不隐士。为什么说是狂者呢?

孔夫子有言“狂者进取,狷者有所不为”就是如果一个人达不到圣人的境界,能够做到狂狷之徒,其实已经算是不错了。王阳明自谦为狂者,一直努力地不断进取。

王阳明受命去平叛,南赣汀漳之地的贼乱。出发前,他的朋友王思舆对他人说,这次去阳明肯定能够立大功。别人问原因,王思舆答道,“吾触之不动矣”。触之不动,就是孔夫子的四十而不惑,不惑就是不惑于外物,不动心。

也就是说王阳明在43岁时,就已经能将厉害荣辱、生死祸福置之度外。一切只依良知真是非而行,不委曲,不敷衍,没有瞻顾,没有回护,这便是“狂者胸次”。所以,王阳明是一个有坚定毅力的喜欢进取的狂者。

三.敬畏与洒落

如果一个人只有“洒脱”之感,而没有“敬畏”之心,就会放纵恣意,轻贱自己。反之,有“敬畏”之感,却无“洒脱”之心的人,就会很拘谨,但是王阳明却将这两种品格完美地结合在一起。

王阳明认为,敬畏不是指害怕,而是指不要欺瞒你的良知,一个人如果能稳当快乐便是洒落。什么叫稳当快乐?孔夫子的“曲肱而枕之不亦乐乎”,颜回的“一箪食一瓢饮在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”这就是稳当快乐。所以当你心中有着对于良知的敬畏的时候,你反倒更容易做到真正的洒落,两者之间并不矛盾。“洒落”与“敬畏”二者必须和谐统一,方是儒者之学。

我们今天的求学、研究,学习各类知识、理论、方法,基本为向外求,看似与阳明先生的“致良知”关系不大。但相信如果你只是一味地向外求,学习、理解、记忆都没有问题,但到了用的时候、创新时候,倘若没有向内求的功夫,何来心中无惑呢?

啊,说起,王阳明。竟然如此滔滔不绝,跃然纸上。

打小,牛娜这个孩子,对灵性的东西,天然的亲切。比如,我不能解释,为什么我崇拜、喜爱信奉天主教的外奶(老公外婆)。老往她那跑。外奶教我抽烟,逗我,说不告诉我婆婆。我大笑之,外奶,我抽烟,只有一种可能,百爪挠心,绝望落寞。高兴的时候谁抽烟啊??我见你,落寞不起来……不抽不抽……哈哈哈哈……

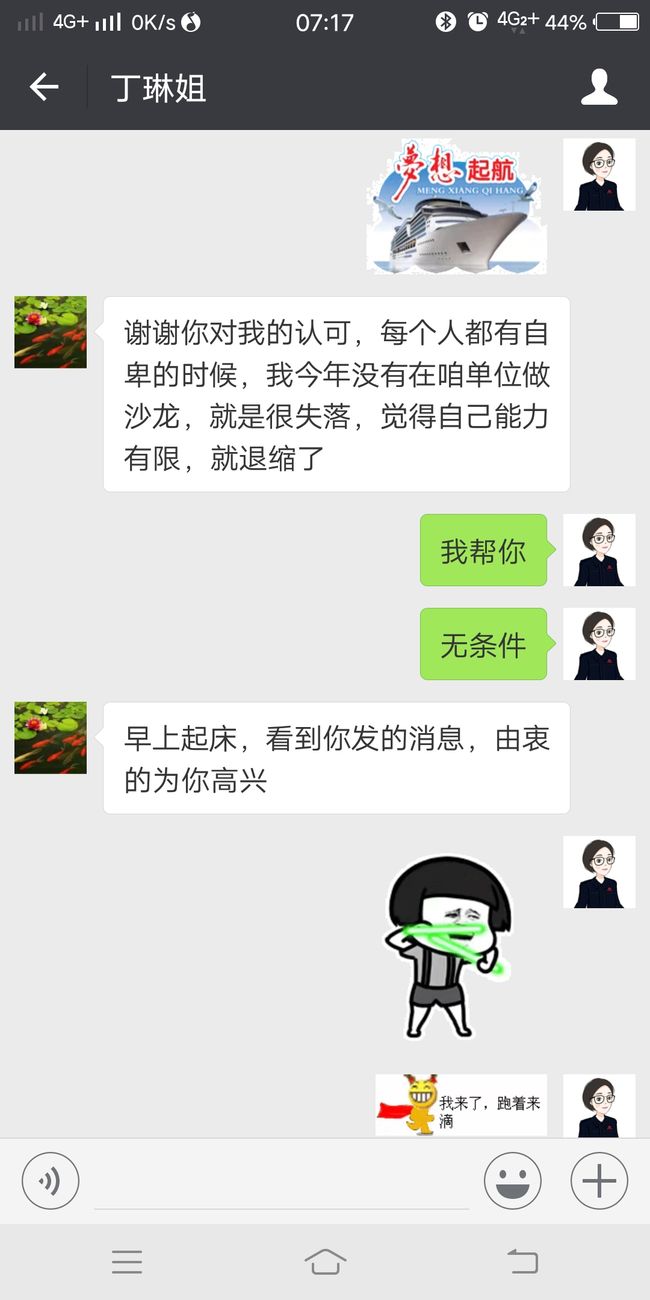

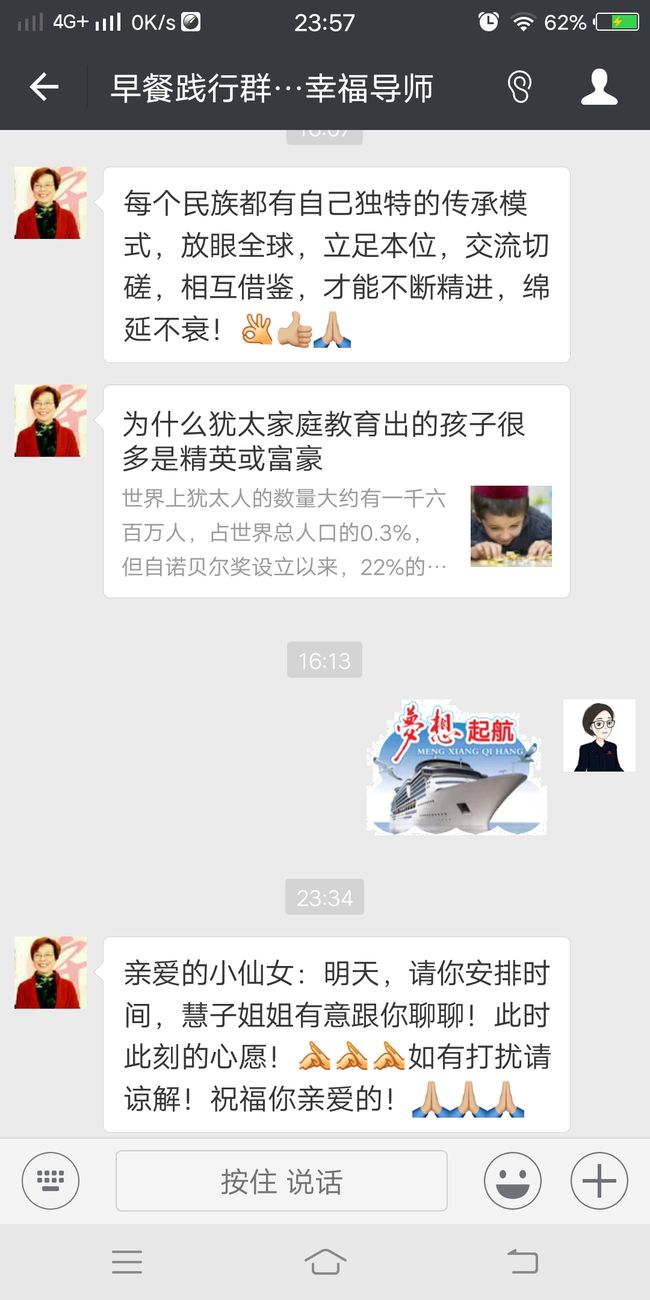

你看我的董斌大哥。灵性修行。崔洁姐姐,灵性修行。李虹老师,更不用说。我们的身心灵导师。安艳儿姐,灵性修行。慧子姐姐,灵性修行。玉清,灵性修行。王茹姐姐,灵性修行。牛娜,灵性修行。东让老师,传统文化。王财贵教授,传统文化。

我们都是☞想要在事上修炼。想要通过,知行合一,活出来的人。畅达。像孩子一样通透。用身体感受。而不是用脑子做事。我们都是在践行知行合一,我们拥抱真我,告别小我。说真话,办真事,宇宙抱着我们前行。我们因势而动,顺势而行。我们知道,生命,本就是一场——感召的旅程。只有能量对等的人,才能遇见与同频。只有志同道合的人,才能一起共事与合作。因为同道,我们不以山海为远。因为同频,我们,不以水阔为距。

每天,我听潜意识CD无数次,然后,听洪斌老师的声音,天天,每首歌长时间的单曲循环。觉知,是最好的师父。我活出了自己。我,每天幸福的不得了。我的宇宙订单,像雪球一样,越滚越大,有时候,让我无法解释,也自己,暗自惊叹。我不能和我的家人解释什么,因为他们,不同频。他们不明白我在干什么。他们为我担心,他们劝我回头。他们用尽手段,苦苦相逼。

但,你能想来,一个生活在黄土高坡的包子铺的女儿,看到北极光吗?对,我就是这种感受。

我为了自己的成长,吃了无数苦,终于在如今,把苦,抖一抖,摆在脚下,实现了蜕变。迎来了真我。

不怨人,一切为我所用,打开财富通道,获得了轻而易举的富足。

陕北的妈妈们,我听到的,看到的,感受到的,我要传递给你们,使对自己不愿放弃的妈妈们,不再☞崩溃。不再像我曾经一样,无助。没人诉说。没处精进。不再下班后奔溃带孩子没个去处。不再想学习,定边没资源。

牛娜,感召宇宙的力量,将自己的资源整合。

英国奶爸【家塾、国学、甲骨文传承、中英文化交流】。

北京董斌大哥【园林设计公司老总、早餐践行群群主、幸福中国万里行北京站天使团团长】。

北京崔洁姐姐【董嫂,董斌大哥家的嫂子。整正活出自己的真女人。与董斌大哥,夫妻同修,成长为灵魂伴侣。自我成长课、女子幸福课】。

李虹老师【国际知名身心灵老师,北京奥运会礼仪志愿者培训师】。

叶武滨老师【全球时间管理大师级的老师】。

杨晨曦老师【中央电视台主持人。中国·曦之缘创始人】。

孙东让老师【北大商学院教企业老总们蜕变演讲的老师】。

慧子姐姐【中国妈妈发起人】

玉清【父母教育,女性教育】

安艳儿姐【李虹老师得意弟子,拥有强大的社会人脉,大哈哈换食挑战营群主】

武慧敏姐姐【西安高级律师,马拉松,徒步爱好者,时间管理践行者,拥有强大人脉】

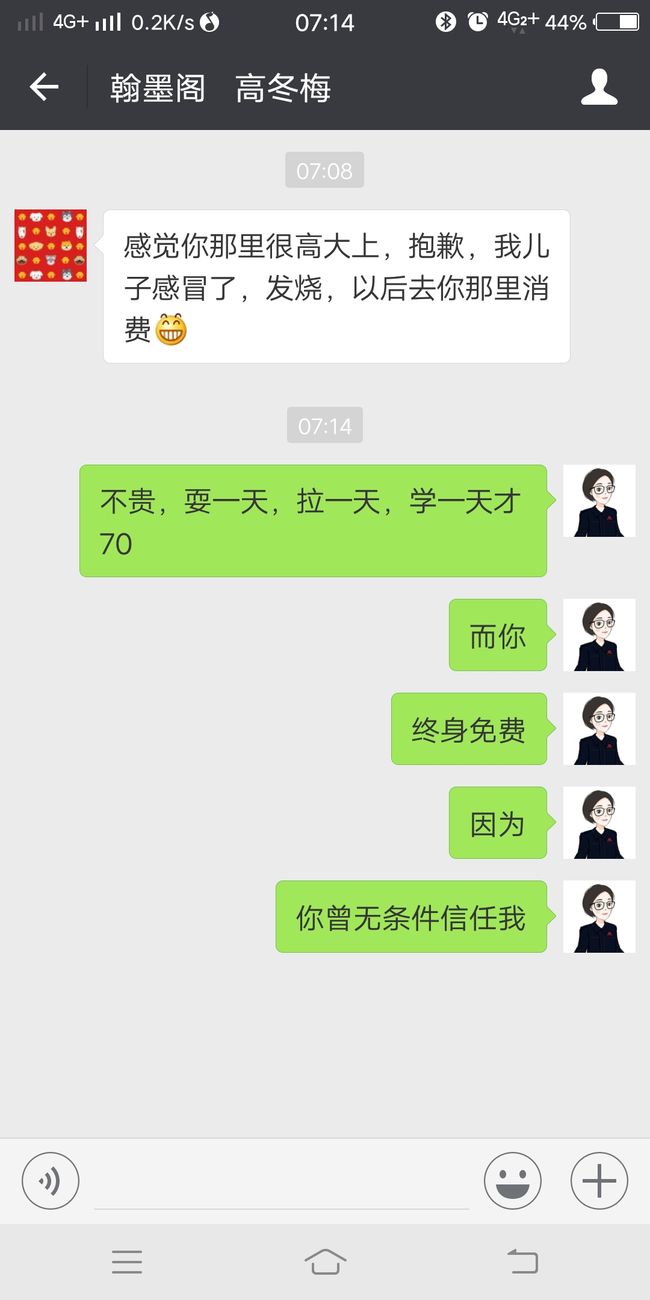

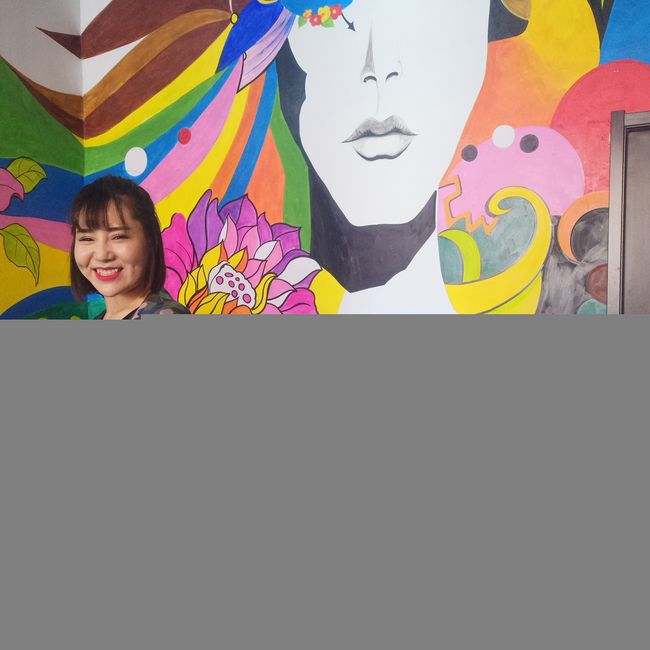

丁蕾姐姐【西安“我们是妈妈生活馆”创始人,艺术家】

杨柳【西安妈妈馆老师,世界高级私教旅行老师,南山栖心小院孩子王】

羽颜老师【企业礼仪培训,女性精致形象塑造,丝巾搭配】

蒲平文老师【家庭系统排列,西安正念心航创始人之一,国家心理咨询师】

常虎林【西安省人民医院,肝胆科大夫,博士,马拉松爱好者】

李珣【西安今日学堂·乐学园创始人,高校老师】

张清一老师【泰国今日大学校长,今日新教育创始人】

弋阿敏【西安瑜伽高级私教,女性护肤大家】

魏晓薇【香港时间管理践行者,亲子教育践行者,ppt教练】

樊登【前中央电视台主持人,崔永元的同事,樊登读书会创始人】

杨清【云南设计师,中医爱好者,ppt教练】

张萌【时间管理专家,畅销书作家,立德领导力创始人兼CEO,“极北咖啡”创始人兼CEO,下班加油站创始人兼总架构设计师。】

你看,我完全,有能力,在陕北,办公司,开创自己的事业。因为,她他们,是我的死党,我的恩师,我的价值伙伴。是这么多年,影响我的一拨人。是我的贵人,也是我的天命啊。

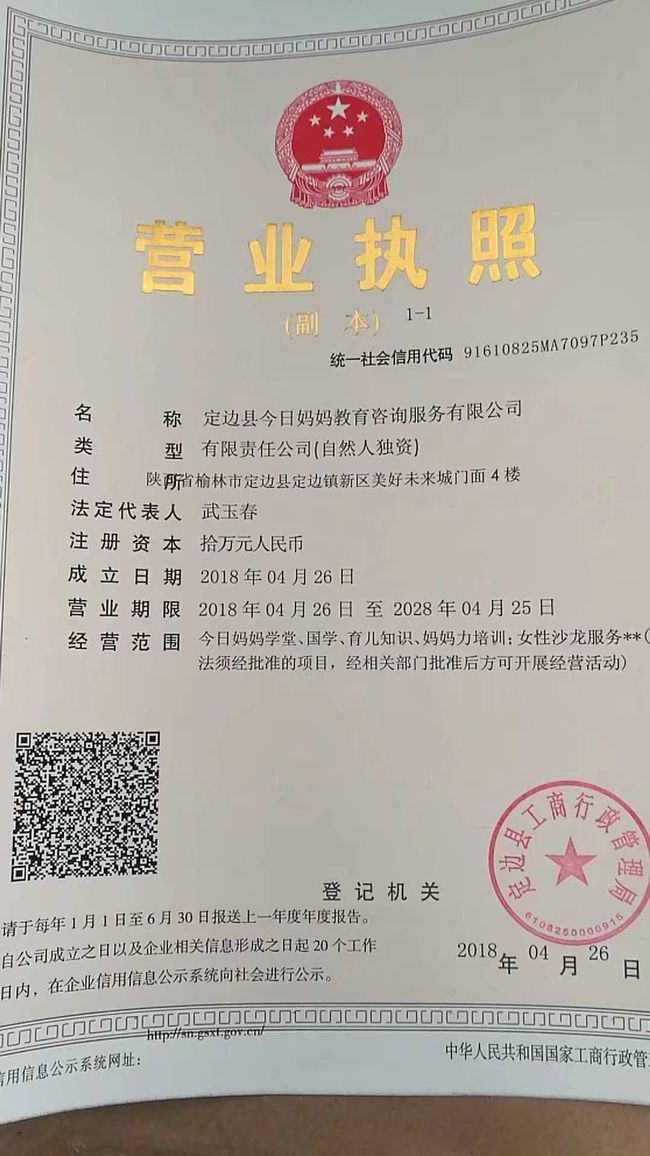

我为什么办今日妈妈馆?

今日妈妈,是妈妈们的据点。

是孩子玩耍,潜意识倾听国学,妈妈们喝茶,插花,学习、看电影,各种主题沙龙休闲的地方。

她的定位是今天的妈妈。这个时代,要求进步的☞新妈妈。

用生命影响生命。父母是原件,孩子是复印件。当你活出来了,放心,孩子不会差。

今日妈妈,就是成就孩子,绽放妈妈们自己的地方。

我们,有自己的服务人群定位。有自己的商业模式。用价格,筛选一批同频的人。让定边的妈妈们不再下班除了看电视、刷剧、抱怨老公,就是打麻将、小区、超市遛娃。

而是,你要活得,像大都市里的妈妈们,我们,也可以放松的活着。精致的活着。对自己的生活充满把控感的活着。

像曦曦每次叫我(七七的儿子)——“美丽仙”。

牛娜,希望每一个来今日妈妈馆的妈妈,都可以活出自己,被别人叫——“美丽仙”。

了解别人称为智,自知者,曰明。愿你,做“明”、“智”的妈妈。

而不是稀里糊涂、人云亦云的妈妈。对孩子、对老公没吸引力,没价值的妈妈。

愿你,绽放自己,找到自己的力量和爱。做真女人,让小我滚蛋,让真我上班。活出真我。链接父母的能量,加持自己来自父亲的力量,和,来自母亲的爱。

最后,亲亲我的宇宙能量。也谢谢人生价值伙伴的能量加持。